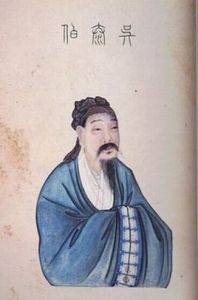

江南鼻祖吳泰伯

根據《史記》及史料記載,開發江南,傳播南北文化,揭開無錫歷史序幕的第一人為吳泰伯。三千多年來,他的遺物、遺蹟,雖有待查考,但是,歷代為他修建的廟宇和他的墓地至今還在。尤其是有關他的許多美妙的傳說和動聽的故事,至今仍在民間廣泛流傳,千古不滅。

託言採藥到江南

相傳三千二百年前,商周文化在黃河流域有了進一步的發展,農業生產的耕種技術也較前邁進了一大步。當時在陝西渭水流域歧山下周原地方.(今陝西省歧山縣)的周太王古公稟*父(約公元前十二世紀),有著三個兒子,長子泰伯,次子仲雍,三子季歷。泰伯勤奮好學,為人寬厚,孝敬父母,兄弟之間和睦相處。後來季歷生了個兒子名昌。昌從小聰慧過人,才華出眾,深得周太王的歡心和寵愛。周太王喜歡季歷的聰明賢能,想把王位傳授給小兒子季歷,再傳其子姬昌,太公曾說:“我世當有興者,其在呂乎!”(《史記》卷四《周本記》)

泰伯聽了太公之言,為成全父親的心愿,避免龍蛇之爭的禍害,決定讓位於三弟季歷,並說服二弟仲雍,準備了馬匹、行李和一些乾糧,趁父親生病的時候,託言往衡山採藥,離開了周原這個地方。兄弟倆長途跋涉,風餐露宿,忍飢挨餓,歷盡艱辛,衝破萬難,奔走了三千多里路,終於來到了暖和的南方,就在長江以南、太湖之濱的無錫梅里(今無錫縣梅村鎮)避居下來;這段故事在《史記》里有多處記載:“吳太伯、太伯弟仲雍,皆周太王之子,而季歷之兄也。季歷賢,而有聖子昌,太王欲立季歷以及昌,於是太伯、仲雍二人乃奔荊蠻,自號句吳。”(《史記》卷冊一《吳太伯世家》)。

不久,周太王病逝,泰伯與仲雍奔喪,季歷與眾臣要求泰伯接位,泰伯不授,喪畢仍返江南,周圍乃由季歷繼位。季歷坐上王位後,便整傷國政,征伐戎狄,擴大領地,結果,遭忌於商朝,被商暗害而死。泰伯又返歧山奔喪,群臣再次要他繼位,泰伯仍不肯接授,喪事完畢又返回江南,王位便由其侄子姬昌繼任。姬昌即後來的周文王,顯赫一時,中國從此進入了為時八百年的周朝。史稱此事為泰伯三讓天下。後梅里人民稱泰伯為“讓王”,也緣於此。

相傳泰伯、仲雍讓王南奔時,周太王知道後曾派兵追趕,一直追到今無錫縣的“坊前”這塊地方,詢問當地土著居民,個個搖頭不應,泰伯、仲雍也已隨蠻民“更衣換襟,斷髮紋身”,追兵很難相認。跟看長途跋涉,饑寒交迫,人困馬乏,又查無泰伯音訊,只得驅馬回程復周太王去了。

追兵走後,泰伯、仲雍繼續南行,來到“梅里”,見樹林中有幾個小小村落,周圍梅花盛開,景色獨好,便留下來休整。那時正值春天,一天早上起來,發現晚上搭棚住宿的柳樹棍發了芽,荊條上開了鮮黃的花,泰伯認為這裡是個吉祥之地,便決定在此安家落戶。仲雍說,我再向前走走,後定居在今常熟市虞山鎮。泰伯在梅里住下後,便與當地蠻民一起生活,引導大家興修水利、耕種、飼養、學習文化,使梅里的經濟、文化得到了迅速發展。

斷髮紋身辟荊蠻

那時,江南無錫這—帶地方,雖然早已有人居住,原始農業、原始紡織有了一定的發展,但是,農業還是“刀耕火種”,一年一收,人們過著“半生為食,以棚為窩”的生活,文化更是遠遠落後於中原地區。直到三千多年前,江南還是“荊蠻之地”。《史記·吳泰伯世家》說,當時蠻民“常在水中,故斷其發,紋其身,以象龍子,故不見傷害”。以入水捕魚為生的荊族尚處於未開化的蒙昧狀態。

泰伯來到無錫荊蠻之地後,為了表示他不再回去繼承周太王王位的決心,要和這裡的土著居民永遠友好地生活在一起,一方面學習和尊重當地的生產、生活、民風、民俗,與民同好,“斷髮紋身,為夷狄之服,示不可用”。(即截短了頭髮,身上畫了花紋),(《吳越春秋》)表示與周族劃清界限,決心開闢荊蠻之地。另方面,泰伯把黃河流域先進的科學文化和先進經驗,傳授給荊蠻部落。又總結當地經驗,在生產上改“一年一熟”為一年兩熟,種了水稻又種麥子,糧食產量大為增加。同時率領當地居民興修水利,改“以堵為疏”,開挖了我國歷史上的第一條“人工運河”——伯瀆港和九條文流、河浜,這大大便利了農田灌溉,又發展了交通運輸。由於伯瀆港的開鑿和“九涇”的開挖,梅里一帶旱澇無災,連年豐收。到了唐代元和八年(公元813年),刺史孟簡重浚伯瀆,改名孟瀆,然百世之後,人民但知伯瀆,不知有孟瀆,由此可見泰伯之功績在人民民眾中的深遠影響。泰伯還教民種桑養蠶,飼養雞鴨豬羊,使江南一帶的生產逐漸發達起來。“吳地桑葉綠,吳蠶已三眠”就是唐朝著名詩人李白對當地植桑養蠶的生動描繪。直至現在梅村的蠶桑事業仍然較為發達,著名於世。又傳說現在無錫縣梅村鎮西北的鴨城橋、豬羊巷即是泰伯當年教民飼養禽畜的遺址。

在生活上,泰伯教化鄉民改“半生為食”為全熟全食,使人們的體質得到了不斷增強。居住條件也有改善,改“搭棚為窩”為建村立巷,把分散的土著居民適當集中起來,建立了著名的江南第一村——荊村,江南第一巷——蠻巷,這對教育民眾,組織生產甚為有利。直至現在那裡兩個村巷。仍以“荊村”、“蠻巷”為名。

在傳播和發展文化、娛樂方面,泰伯和當地蠻民一起,採用了“以石為紙、以炭為筆、以歌為教”的方法。聚居在岐山之下、渭水之濱的周族,是一個善歌的族群,他們創作的《公劉》、《七月》等著名詩歌成為《詩經》中重要部分。泰伯到無錫定居終生,這些詩歌首先對無錫產生直接影響。泰伯把周族的詩歌和當地原有的蠻歌、土謠結合起來,後人稱之謂:吳歌。六朝《陳書》云:“謳歌所往……自求於泰伯者矣”。傳說,梅里北九華里的里山坡的“歌午墩”,就是泰伯在那裡常唱吳歌的地方。

築城禦敵建“句吳”

在泰伯的教化和當地蠻民的奮鬥下,不數年,無錫梅里一帶的生產有了相當的發展,人們的生活水平有了一定的改善,文化娛樂活動也隨之豐富起來。總之,各方面均出現了飛躍的新局面,人們喜氣洋洋,奔走相慶,泰伯更是受到了當地居民的愛戴與尊敬,“歸之者千餘家”。經過一段時間的議論與準備,大家一致擁立他做了國王,建立了一個號稱“句吳”的蠻夷小國,開創了吳國的歷史。《史記》卷冊一《吳泰伯世家》載道:“泰伯之奔荊蠻,自號句吳,荊蠻義之,從而歸之者千餘家,立為吳泰伯”。於是,江南第一個國家雛形開始形成,世稱“句吳”國。

這時,在中原地方有個叫候王的,野心勃勃,他統治的一個地盤,經多年經營,自逞兵強馬壯,曾多次對外用兵,擴大勢力,一時甚囂塵上,處在長江以南的荊蠻之地,也受到了嚴重威脅。吳泰伯為了保護當地民眾的利益,保衛鄉民生命和財產的安全,防禦中原敵人前來侵犯荊蠻,就籌劃以梅里為中心,建立城邑。泰伯親自動員和率領當地千餘家民眾奮起戰鬥,硬靠肩挑手推,就地取土,在梅里的荊村、蠻巷一帶築起了一座土城,名為吳城,又叫泰伯城。《輿地記》有記載:“泰伯當殷之末,中國候王數用兵,恐及於荊蠻,故起城,周三里二百步(約1530餘米),外廓三十餘里(約15000餘米),在吳西北隅,曰故吳墟”。城內還建造宮室住宅及水井,居民都在城廓中耕田種桑,安居樂業,勞動之餘,唱起了歌頌泰伯的吳歌:“三讓皇位吳泰伯,開花荊蠻種莊稼;興修水利鑿伯瀆,立國‘句吳’安天下”。

泰伯無子,年老過世後,其弟仲雍從常熟來到梅里繼任了王位,把“句吳”國料理得很有生氣,也受到了人們的敬仰。周滅商後,封仲雍後代周章為吳君,建吳國,以後代代相傳。在梅里這塊地—方,自泰伯至王遼前後有二十三位君皆建都於此,達580多年。在此期間,吳城梅里曾發生過“伍員吹蕭。乞吳市”、“專諸刺王遼”、“孫子演陣斬美記”、“要離獨臂刺慶忌”、“伍子胥築闔閭城”等名聞中外的歷史事件。直到公元前560年,為了適應經濟發展和軍事擴張的需要,吳王光(闔閭)才把都城從梅里遷至吳(今蘇州市)。約公元前116年,司馬遷20歲時曾到過梅里平墟,觀察過吳城等遺址、遺蹟,《史記》“春申列傳”末尾云:“太史公曰:吾適楚,觀春申君故城、宮室,盛矣哉。”《江陰縣誌》日:“考太伯之墟在無錫,春申故城實無錫之墟。”這裡說的春申君故城就是指的泰伯在梅里築的吳城。

現在的無錫縣梅村鎮周圍三華里左右,即上古泰伯城的內城,為江南最早的古城。可惜古城的遺址、遺蹟,由於年代久遠,早已埋沒盪盡,徒有“故吳墟”之稱了。

仁讓高蹤千古留

泰伯四十多歲到梅里,教化鄉民四十九年,九十五歲壽終。由於泰伯尊父三讓天下,並在促進黃河流域與長江流域文化交流,開發江南建立了不朽的功勳,為世代吳地百姓所愛戴與崇敬。

相傳,農曆正月初九是泰伯的誕生日。為紀念泰伯的“三讓”高風亮節和開發江南的豐功偉績,每逢這一天,一二十萬村民從四鄉八鎮趕游泰伯廟,熒香參拜“讓王爺”。千百年來泰伯廟節場一—直是江南新的一年中最早又是最大的鄉村節場之一。又說,泰伯病逝於農曆三月初三。因泰伯德行高尚,猶如白碧無瑕,當時梅里百姓紛紛上山採集白色鮮花獻於泰伯墓。又因泰伯生前酷愛種麻,百姓祭掃泰伯墓時腰阿均束一撮寧麻。這一習俗沿襲至今,雖多數民眾治喪已改披麻為穿白衣,但祭靈送葬時披麻戴孝的仍時有見之。梅里百姓還把三月初三定為泰伯的忌日,每逢這一天,(後改清明節),家家戶戶置辦酒肴赴泰伯墓地進行隆重祭奠,緬懷頌揚泰伯的“讓王”美德和“建吳”功績。清明佳節三月三也便成了江南一帶百姓踏青祭掃去世長輩基地的節日。

泰伯讓王的祟高德行,深受歷代朝野文人學士,騷人墨客所景仰,尊他為“讓王”、“讓王爺”。孔子在《論語·泰伯》篇云:“泰伯可謂至德也矣,三以天下讓,民無得而稱焉”。司馬遷在《史記》這部書中把他列為《帝王世家》之首。唐代詩人皮日休寫了七絕一詩:“一廟爭祀兩讓君,幾千年後轉清氛;當時盡解稱高義,誰敢教他莽卓聞。”明初,建文帝被其叔父永樂趕出南京,來到泰伯墓地時感慨萬分,寫了《題泰伯墓東壁》詩八句:“遠隱停騎泰伯鄉,仰瞻墓宇法先王;避荊不為君臣義,採藥能全父子綱。八百周基無足貴,千秋俎豆有餘香;深慚今日爭天下,遺笑句吳至德邦。”三千多年來,歌頌泰伯以及梅里句吳的詩歌,有記載的不下有三百首之多。

為紀念泰伯開發江南,宣揚他三讓王位的“至德”,歌頌他在經濟、文化等方面的偉大功績,從漢代起,人們分別在泰伯建吳和開拓的梅村鎮,以宅為祠和廟,在鐵山上建造了泰伯的墓——皇墳,在惠山建了泰伯殿。泰伯廟始建於東漢永興二年(公元154年),是漢桓帝劉志敕令即宅為祠,現存主殿、建於明弘治十二年(公元1499年),清代也有修建。1983年至1986年進行整修,並復泰伯塑像一尊,吳國歷代帝王、名人塑像30尊。泰伯墓始建於東漢永興二年,由吳群太守糜豹督辦建造,清康熙十二年(公元1673年)重修,1983—1984年無錫縣整修。泰伯殿建於清乾隆三十年(公元1763年),為無錫知縣吳鉞籌建。至於泰伯墓、廟的碑記、碑文也很多,自漢至清,代代皆立,有文字記載的達21塊,現在保存的尚有12塊。

每逢春秋佳節,一些帝王將相和各界人土均到泰伯廟、墓朝拜、祭弔。孔子為泰伯廟前的大牌樓題寫“至德名邦”四個大字,乾隆皇帝為泰伯正廳橫匾書寫“三讓高蹤”,建文帝在泰伯墓壁寫下了“泰伯讚歌”。歷來人們把山東的“孔廟”稱為北方第一府,而把江蘇無錫的“泰伯廟”稱謂南方第一家。

解放後,國內外有三十多家報刊近百次報導和介紹了無錫梅里的泰伯和吳文化。自1975年起,到無錫梅村、鴻聲等鄉鎮朝拜吳泰伯,考察吳文化的已有40多個國家和地區以及聯合國有關國際組織5878名官員、專家前來考察參觀。新加坡、泰國、菲律賓、日本等國有以“泰伯”、“梅里”等命名的廠礦、商店和文化團體。美國唐人街有“泰伯店”和“泰伯俱樂部”。我國台灣省的吳姓宗親會出版了《泰伯之光》雜誌。泰伯的英名、梅里的聲譽,不僅傳遍了五湖四海,而且傳遍了五大洲四大洋。

泰伯讓王德無上,開發江南功千垂。如果你還未來過泰伯廟、泰伯墓、泰伯殿,那就應該前去瞻仰一下這些著名的勝跡。

來源:< http://www.jsdj.com/luyou/lyzy/jswuxi9.htm >