簡介

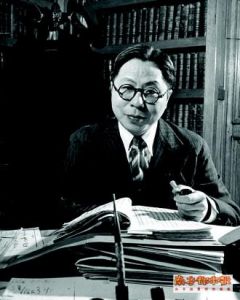

吳國楨

吳國楨吳國楨曾留學美國,與美國政界有一定聯繫。過去,吳國楨在大陸期間頗受蔣介石器重。1949年到了台灣,曾出任台灣省主席,是台灣困難時期被重用的人物。由於吳國楨不滿蔣經國的一些做法並在政治、經濟上給蔣經國製造不少困難,吳、蔣矛盾加深,蔣曾設計殺害吳氏夫婦。1953年4月,吳被迫辭職後即去了美國。1954年2月,吳針對台灣報刊的詆毀,在美國發表對台3點“政見”,並刊出《上總統書》,點名批評蔣氏父子,引起美國輿論巨大反響。於是,蔣介石發布撤免令。

1953年1月,原蔣介石親信、時任台灣省主席的吳國楨,因與蔣氏父子在政策和權力分配上有矛盾,被迫以“健康欠佳”為由,辭去“省主席”職務,悄然離台赴美。同年11月18日,蔣介石以“矇混舞弊,不盡職守”罪名,免去與吳關係密切的王世傑“總統府秘書長”職務,並指責王擅自批准吳國楨套購外匯12萬美元。吳獲悉後,在美國發出闢謠啟事,斥責蔣介石利用職權任意陷害他人。翌年2月7日,吳在美國發表電視演說,表明他辭職離台去美的真正原因,乃是由於與蔣氏父子“政見分歧”,為蔣所不容。16日吳再次發表談話,抨擊蔣任人唯親,獨裁專橫,排斥異己。蔣乃指使“立法院長”張道藩,於2月26日在“立法院”大罵吳“反動狂妄”,“陰謀組織‘第四勢力’”、自立門派等。吳於次日公開進行反駁,並致函“國民大會”,揭露蔣介石搞家長制、一黨專政、特務橫行、人權無保障、言論不自由等,並要求徹查國民黨經費來源,撤消軍隊中的黨組織與政治部,以及蔣經國主管的“反共救國團”等。對此,蔣介石惱羞成怒,再次對吳發動猛烈攻擊,除羅列吳經濟貪污“十三項罪行”外,還以“總統”名義下令撤消了吳的“行政院政務委員”職務,並開除了他的國民黨黨籍。吳系湖北建始人,生於1903年,卒於1984年,清華大學畢業,留學美國,獲博士學位。在大陸時期歷任國民黨政府外交部秘書、湖北省稅務局長、蔣介石侍從秘書、重慶市長、國民黨中央宣傳部長、上海市長等職。去台後曾任“總裁辦公室”設計委員、“台灣省主席”兼“保全司令”等職。

事件始末

1949年,國共內戰硝煙已塵埃落定,國民黨政府敗退到台灣。美國在歐洲提出“馬歇爾計畫”,欲重振歐洲民主國家與共產主義對抗,但在亞洲,卻因“重歐輕亞”的政策,遭受到連連失敗。“韓戰”即在此背景下爆發了。

1950年6月25日“韓戰”的爆發,打破了美國總統杜魯門在亞洲的迷夢。戰爭開打後,美國隨即下令第七艦隊協防台灣海峽。美國的協防,使驚魂未定風雨飄搖的國民黨政府得以暫時安穩。其後,美國與國民黨政府關係恢復正常,美國不僅在外交上承認台灣的國府當局,軍援、經援亦源源不斷而來。

而國民黨政府當局,為博得美國的好感與支持,在人事安排上,大量起用有留美背景的人才,進入政府部門工作。其中最具代表性的有兩人,武的為孫立人將軍,時擔任陸軍總司令;文的為吳國楨,繼陳誠後,擔任“台灣省主席”。然而可悲的是,孫、吳二人與蔣介石合作,卻都沒有善終。孫立人遭“兵變”牽連後軟禁終身,直到垂垂老矣的晚年才獲平反;吳國楨與蔣氏父子交惡後,遠走美國客死異鄉,未能再回台灣。

基本上,孫、吳二人的下場,不是表面上個人權力鬥爭的關係,而是國民黨政府在台站穩腳跟後,於強人威權體制下,不容自由主義,而欲壓抑扼殺的結果。這當中,尤以20世紀50年代初的“吳國楨事件”最具代表性;此事件亦充分說明,在那專制獨裁恐共的年代,一位典型自由主義者從政的悲劇。

青年得志,官運亨通

吳國楨(1903-1984年),字峙之,湖北建始人,民國三年入天津南開中學,與張道藩同學。1917年考進北京清華學校,與羅隆基同級。畢業後,於1921年直接赴美留學。1924年,吳獲普林斯頓大學碩士學位,1926年獲普林斯頓大學政治系哲學博士學位,並於同年返國,任國立政治大學教授。1927年,吳進外交部工作,正式踏入政壇,從此官運亨通,青雲直上。

1931年,吳國楨出任湖北省財政廳廳長,來年擔任蔣委員長侍從室秘書,雖然官位不高但權重,因為擠入最高權力核心,深為蔣氏夫婦所倚重。吳由於留美背景,頗獲宋美齡青睞,被歸為所謂的“夫人派”,屢獲拔擢,1932年底,吳以未滿而立之年,即被派任為漢口市市長,青雲得志,意氣飛揚。

抗戰軍興,漢口陷落,吳率部分市民西遷恩施,1939年底繼賀國光為重慶市長。1941年,重慶遭日機轟炸,發生“校場口大隧道窒息慘案”,傷亡慘重。蔣極為震怒,下令嚴懲相關官員,吳為負起責任,於1942年免去重慶市長職務。翌年,吳轉進外交部服務,擔任政務次長,在部長宋子文出國時,曾主持部務。

抗戰勝利後,吳進入黨務系統服務,於1945年,接任國民黨中央宣傳部長。1946年,吳繼錢大鈞為上海特別市市長,上任伊始,以控制預算、處理黑市為主要施政重點。1947年,吳在上海逮捕共產黨員,並搜查“民盟”上海支部,對共產黨採取強硬手段,頗得蔣介石信任。

1948年元月,上海同濟大學學生擬全體入京請願,交大、復旦等大學學生前往相送,吳以市長身份出面調解,但仍引起學生和警察衝突,吳遭學生毆打,學生亦多人被捕。吳因對共產黨之強烈措施,後被中國共產黨列為“頭等戰犯”之一,然也因其堅定的反共立場,更得蔣賞識。

1949年,上海已岌岌可危,蔣介石派蔣經國赴滬,力勸吳撐持危局,不要輕言辭職。是年4月,吳卒以病由獲準,辭上海市長職,5月,上海解放。7月,吳隨蔣應菲律賓總統季里諾(Elpidio Quirino)邀,參加“碧瑤會議”,會後與蔣介石抵台。

吳國楨的民主政治與蔣氏父子的威權體制之間的衝突

1949年底,陳誠辭台灣省政府主席職,蔣派吳繼任台灣省主席兼保全司令。此刻可說是吳一生政治生涯的最高峰,其受蔣之倚重也是於此為最。

吳國楨就任省主席始,即提出四大施政方針:(1)、徹底反共,密切配合軍事;(2)、努力向民主途徑邁進;(3)、推行民生主義,為人民謀福利;(4)、實施地方自治,發揚法治精神,大量起用台籍人士。由這幾項施政方針看來,吳在台是頗思有所作為,以戮力台灣省政。

基本上,吳之施政方針,是項艱巨的政治工程,既要兼顧反共的軍事需求,又要忠於自己民主法治的信念;要以民生主義的經濟建設,為百姓謀福祉,當然,也不忘地方自治的重要。比較難能可貴的是,吳國楨慧眼獨具,在“2·28事件”後,為撫平台籍同胞不滿的情緒,在政治資源上,主張多重用台籍人士。所以在吳國楨的省府中,諸多台籍菁英,如蔣渭川、徐慶鍾、游彌堅、杜聰明、李連春、楊肇嘉等,均為吳所提拔重用。

平心而論,吳是有心要做好省政工作的,但在當時特殊的時代氛圍下,“軍事第一、反共至上”的環境背景,使吳嚮往於西方民主政治之政風,根本無從落實實現,而與蔣氏父子的衝突,也就在所難免了。導致吳和蔣氏父子摩擦的導火線,在1950年,台灣舉行第2次縣市長及縣市議會選舉中,初現端倪。吳國楨就任伊始,即希望“積極實行縣、市長民選,還政於民”,以奠定民主政治的基礎,如今這個理想終於有實現的機會,故他對於這次的選舉,抱持很高的期待。

為此,吳還在事前啟動一個培訓計畫,即在台北成立一所培訓學校,輪番培訓從各區選出的民眾代表,每次培訓3天,在3天內要教會這些代表,對民主政治的理念與遊戲規則,有一個基本的了解。然而,吳國楨的天真之舉,卻引起蔣氏父子疑慮,以為他要培植自己的勢力。

吳國楨晚年回憶道:“現在想來,我開始明白,也許正是這個培訓計畫,是蔣介石與我,最後決裂的主要原因,他或許認為,我是在謀求自己的組織與權力,而那確實,遠非我的本意。”無論如何,此事引起蔣之不快,應是不爭之事實。

另外,吳國楨對於蔣經國掌控的情治系統,與救國團組織的恣意橫行,是相當不滿的。他曾苦口婆心向蔣進言,國民黨黨費,宜由黨員繳納,不可用國家經費。且鼓勵蔣容許反對黨的成立,才能奠定兩黨互相競爭制衡的民主制度。可以想見,吳的民主政治與蔣的威權體制,根本是扞格不入的。故在台灣局勢稍安後,蔣無須再刻意討好美國,對自由主義分子開始疏離。於此前提下,吳與蔣之關係日益緊張,也就不難想見,吳為此亦不安於位,屢向蔣請辭,然皆未獲準。

因選舉事件,蔣經國的情治系統,膽大妄為,在缺乏證據的情況下,到處亂抓人,完全無視身為“保全總司令”吳國楨的職權,而“副司令”彭孟緝則陽奉陰違,一切以蔣經國唯命是從,也根本不把吳放在眼裡。在“基隆市議員綁架事件”後,吳與蔣經國徹底攤牌,吳對蔣的特務人員之無法無天,連民意代表也敢綁架、威脅恫嚇,已深惡痛絕。他知道,自己乾不下去了,因此,他再一次,向蔣介石遞出辭呈。

蔣退回了吳國楨的辭呈,但準假一個月休養。在日月潭休養期間,一場未遂的車禍,使吳國楨誤以為蔣氏父子欲對其不利,台灣已是兇險之地。通過宋美齡,吳以養病及接受母校普林斯頓大學贈與榮譽博士學位為由,於1953年5月24日離台赴美,從此客寓美國。

吳國楨的悲劇與自由主義知識分子的兩難處境

1954年2月,積怨未消的吳國楨,趁台灣召開第1屆第2次國民大會,欲改選第2任正、副“總統”之際,上書“國民大會”和致函蔣介石與胡適。

在上“國民大會書”中,吳國楨痛陳台灣國府當局專制之弊,並舉出六大弊端,分別為:(1)、一黨專政。(2)、軍隊之內,有黨組織及政治部。(3)、特務橫行。(4)、人權無保障。(5)、言論之不自由。(6)、思想控制。

為此,吳國楨提出六點建議:(1)、徹底查明國民黨經費來源(即反對把國庫當黨庫)。(2)、撤銷軍中黨組織及政治部。(3)、明白規定特務機關之權力(即限制之)。(4)、公開接受無辜被捕者親友之控訴,以保障人權。(5)、徹底查明過去言論,何以不能自由。(6)、撤銷青年團,並不得再有變相之組織。

吳國楨事件

吳國楨事件吳國楨的公開信函,嚴重影響國民黨政府形象,在台灣引起強烈的反彈,朝野鹹認為其“叛國”,群起而攻之。連台大教授毛子水等,亦簽名“抗議書”予以反擊,雙方隔洋大戰好不熱鬧。最後,在胡適的斡鏇,及台北方面特派吳的舊識劉文島前去美國勸吳下,這場隔空交火的論戰,才暫時偃旗息鼓。

台灣方面,雖停止了對吳的攻擊,但吳國楨仍積憤難消。1954年6月,吳在美國《Look》(展望)雜誌,用英文發表了一篇旨在給美國人看的《在台灣你們的錢被用來建立一個警察國家》的文章。極盡能事地批評台灣,在蔣氏父子專制獨裁的統治下,利用美國人的錢,建立一個毫無人權保障的警察國家。此文一出,除給國民黨政府極大難堪外,也引起同在美國的胡適之反彈。胡適除發信給吳痛加譴責外,也針對吳文的內容逐一批駁。胡適甚至動氣地罵“國楨的毛病,是他沒有常識(Common Sense),而且在若干情況下,他缺乏道德感(Moral Sense)。”

其實胡適不滿吳國楨的主要有兩點:一是在外國人面前,罵自己政府總不得體;二為即便國民黨犯了那么多錯,你吳國楨在國民黨,擔任高官多年,難道沒有責任嗎?為何當時不進言規勸呢?如今在外國罵政府,豈不丟人現眼。

胡適在晚年有一條很自律的原則,即人在國外“決不會發表毀壞自己國家與政府的名譽的言論”,胡適把它稱為“這是我們在國內提倡言論自由的,一班朋友的一條戒約”。

“吳國楨事件”發生後,美國紐約和舊金山兩地的華人報紙,這樣比較胡、吳,說胡適在美國,從不批判自己的政府,唯有等到回國時,才發表自己的意見;而吳國楨則完全相反。兩代自由主義知識分子的人格風骨,於此可見高下。

基本上,在現代中國政局,自由主義知識分子的從政之路,是非常艱辛的。在威權體制下,要官運亨通一帆風順,他要違背自己的良知信仰,而屈從於統治當局;若要實踐自己的政治理想或信念,就不得不與當局抗爭衝撞,而其下場也是可想而知的。不是入獄,就是遠走他鄉;不是委屈妥協,即為緘默不語。雷震、李敖的入獄;殷海光的停職、吳國楨的客居異國、胡適晚年非常無奈的“容忍比自由更重要”的沉痛之語。這些斑斑事跡,不外乎在陳述一個事實,即自由主義知識分子,在政治道路上的兩難處境,理想與現實難以兼顧的悲劇。

吳國楨,以自己的從政之路,見證了這一點。且在事件發生後不久,國府又發生“總統府秘書長”王世傑遭免職案,時蔣為拉攏吳,曾囑人赴美力邀吳回國任該職,但吳以“政府年來措施,並不與楨之一貫主張相同”而婉拒。吳的一貫信念為何?約而言之,即自由主義與民主自由的信念。吳不諱言,其與蔣介石的衝突,主要來自他與蔣經國的不和,因為他反對蔣經國從蘇聯學來的那一套。

然蔣介石在失去大陸後,對權力的掌控更加的嚴厲與專制獨裁。當吳認為台灣已是“一人控黨,一黨控政,以政治控制軍隊,以特務控制人民”時,吳國楨身上自由主義的因子,已不容其繼續在蔣政權下工作。故其辭職遠走美國,與其說是政治鬥爭的結果,不如說是自由主義知識分子在強人政治下從政的必然悲劇宿命。

反觀胡適,則比吳國楨聰明,除抗戰期間,曾短暫地任“駐美大使”外,他始終保持自由之身,儘量不涉足政治;也因此,他還多少擁有其“獨來獨往的自由”。不僅如此,當國家的利益高於一切時,他是置國家於自由民主之上的,在國家依存的框架內,緩慢推動民主自由,這是胡適晚年的基本態度。為此,他曾在“雷案”爆發後,發表《容忍比自由重要》的文章,而被批為立場軟弱;“吳國楨事件”時,他又發表《台灣是多么自由》一文,為國民黨政府說話。

我們承認,作為自由主義者的胡適,其晚年心態是保守的;也因此,其暮年的若干舉措常遭非議。但其實這是胡適老成謀國的苦心,畢竟“覆巢之下無完卵”,國家沒了,一切信仰的自由主義又有何用。換個角度想,這何嘗不是自由主義者的另一悲劇?而胡適晚年悲涼的心境,實是此悲劇的最佳寫照。