內容簡介

歷盡滄桑的作家哈里同妻子海倫來到非洲調養,因為傷口不幸感染了壞疽,他脾氣暴躁,對妻子呼來喝去,可是海倫依舊無怨無悔地守在他身邊。在生命的最後一段時間裡,哈里望著遠處的吉力馬札羅山,想起了往事……

哈里從小就立志要成為一名作家,叔叔比爾鼓勵他堅持下去,真正的作家就像狩獵一樣,要經歷漫長而艱辛的歲月。需要足夠的毅力與耐力,要用真理昭示世人。

哈里同他深愛的姑娘辛西婭結婚後在巴黎定居,辛西婭渴望過安穩的生活,但是哈里卻認為作家要四處行走,多見多想,不能給辛西婭安定的生活。辛西婭就算懷孕了都不敢告訴哈里,但是等她流產後。哈里卻毫不留情地責怪她,她最終黯然離開。之後,哈里又結識了一名上流社會的女伯爵麗莎,他跟著麗莎出入上流社會,迷失了自我。叔叔比爾用謎語作為遺產,希望哈里能夠重拾自我,但是哈里已經對自己失去了信心。哈里過了一段混沌的生活。後來遇見一位同辛西婭長相非常相似的女人海倫,這個女人後來成了他的第四任妻子。雖然海倫心中清楚自己不過是另一個人的影子,但是她依舊深愛著哈里,並且跟隨哈里到非洲去尋找自我。哈里這時身受重傷,不過,在吉力馬札羅山的雪山腳下。他重新找回自己,並且同海倫一起開始了新生活。

創作背景

海明威緣何如此偏愛對死亡的描寫?這與他的傳奇般的生活遭遇和獨特的遇險經歷是密不可分的。 經歷了兩次世界大戰,身心受到創傷,憂鬱、恐懼如夢魘般糾纏著他。西班牙內戰爆發,他以記者身份奔赴前線,目睹了西班牙內戰中的生生死死,使他再次受到創傷,悲哀和死亡再次籠罩了他的心靈。他乘飛機時曾經遭遇飛機墜毀(但幸免於難)。海明威屢遭劫難,雖然總大難不死,但死亡的陰影始終籠罩在他的心頭。傳奇般的經歷,獨特而又複雜的遭遇,強化了海明威對生命的理解,後來的沉重病痛豐富了他對死亡的想像,使他對死亡有著神經質的敏感和宗教式的神秘感。

人物介紹

哈里

像其他愛國青年一樣,哈里曾志願參戰,奔赴意奧前線,為國浴血奮戰過;他曾經是個正直的青年,有過美好的理想和愛情;他也曾頗有寫作才華,但最終卻因迷戀金錢追求享受而過上了自甘墮落的放蕩生活,並因此放棄了自己的寫作才能。 但海明威沒有把筆墨停留在對哈里墮落的描寫上,他寫哈里的墮落,也寫了哈里的企圖自新。 小說開始時,哈里來到了非洲,為的就是要從頭開始:他曾想這樣他就能重新訓練,這樣或許他就能夠把他心靈上的脂肪去掉,像一個拳擊手,為了消耗體內的脂肪,到山裡去幹活和訓練一樣。但是,一切已為時過晚,在 狩 獵 中,一根荊棘刺破了哈里的膝蓋,由於沒有得到及時處理,傷口已感染並轉為壞疽。死亡已觸手可及,指時可待。死亡成了哈里最終的也是必然的命運歸宿。

戰爭帶給哈里的精神上無盡的創傷,戰爭擊垮了了他的人生準則,他變得庸碌無為,為貪圖安逸而出賣自己並毀掉自己的才能。哈里憤恨自己現在的處境,抱怨自己毀掉一切,懊悔自己虛度人生。他有許多東西要寫:戰爭、愛情、旅行等可以有幾十個有趣的故事。當哈里痛苦地反思人生,內心對死亡的厭倦、憤怒以及恐懼逐漸變得坦然,進而達到超脫時,這時哈里對海倫談起對死神的感覺:你千萬別相信死亡是鐮刀和骷髏,它很可能是兩個從從容容騎著腳踏車的警察或是一隻鳥兒,或者是像鬣狗一樣有一隻大鼻子。這時的哈里對死亡已有了深層的感悟,軀體總是要歸於塵土的,然而人的精神卻會超然於塵世之外,獲得重生,他的肉體即將死亡,而他的精神卻向著吉力馬札羅雪山巔峰飛去,他看到,像整個世界那樣寬廣無垠,在陽光中顯得那么高聳、宏大,而且白得令人不可置信,那是吉力馬札羅山的方形的山巔。於是他明白,那兒就是他要飛去的地方。雖然身死但是精神,靈魂卻得到提升,這最莫過是哈里彌留之際最大的願望,正如文中開頭提到皚皚白雪覆蓋下的吉力馬札羅山的被稱為上帝的廟殿的西高峰的近旁,有一具已經風乾凍僵的豹子屍體,豹子到這樣高寒的地方來尋找什麼,沒有人做過解釋。或許豹子在尋找什麼並不重要了,它在如此的高度上出現,本身就有了獨特的魅力。

海倫

在西方評論界,許多評論家認為海明威筆下的女性一般分為‘天使”與‘妖女”兩類。在《雪》中,女人表面上似乎成了摧毀男人靈魂的力量,其實不然。海倫並非“淫婦”,而是一個身世可憐、在苦海中沉浮的不幸女性。她較年輕時丈夫就去世了,她曾一心一意地照料兩個未成年的孩子,但他們卻不需要她,而她在他們面前亦感到窘迫。沒有愛的日子對她好比惡夢,於是她只能借酒澆愁、找情人尋慰藉,儘管她不愛他們甚至厭惡他們。後來她的一個孩子在一次飛機失事中喪生把她拋入孤獨與絕望的深淵。她不再想要情人與酒,她急需的是一個令她敬慕和期望的男人,而這時哈里出現了。她曾對哈里表白。為了愛,她願意付出她的一切:她那舒適的家、她的金錢、她的愛。她對哈里是痴情的。她對金錢與愛情的態度是,分享和服從。它對哈里充滿了浪漫的嚮往和忠貞,為了迎合哈里的意願,她尾隨哈里遠走高飛到了人跡罕至的非洲森林打獵;她對哈里體貼周到,為了不驚擾他周圍的小動物而讓他無法打獵,她特地跑到遠處打獵;在哈里受傷和精神消沉時,她以對生命的熱愛和對哈里的一往情深不斷地在精神上安慰他、鼓勵他,及其他對生活的勇氣;在生活上她關心、體貼、照顧他,想方設法減輕他的痛苦。然而她的付出並沒有得到應有的回報,從哈里身上她自始自終沒有得到真愛,孤獨、失落仍然纏繞著她。

作品鑑賞

主題

《吉力馬札羅的雪》是海明威最直接描寫死亡,以生與死為主題的作品。其中哈里作為主人公,在病重將死之際半昏迷半清醒的狀態下回顧了自己一生中腦海中還存有的一些記憶,而這些都籠罩在死亡的陰影下,尤其是戰爭帶給哈里的巨大創傷,對死亡他由原先的恐懼,暴躁到憤怒,厭倦最後是坦然的接受了。同時在這些記憶片段中還有這哈里對自己以前人生的一個不算總結的總結,大部分是對自己過著紙醉金迷,不思進取的庸庸碌碌的生活,蹉跎歲月,浪費自己的才華的無盡的後悔和感嘆中,在自己人生那一刻的冥想中,他夢見自己的靈魂攀上了吉力馬札羅山的頂端,肉體雖然死去,靈魂卻得以提升。而哈里這些所思,所想都在海明威巧妙精湛的敘述描寫中展開,讓讀者窺見哈里那紛亂的思緒,寂寞的心靈和勇敢積極,嚮往崇高的靈魂。

在海明威的作品裡,有著強烈的悲劇意識以及死亡意識,有著濃重的悲劇色彩。他描寫了形形色色的死亡,以及死亡喚起的人們內心的哀愁與恐懼,讓人們深刻地感受到了死亡堅不可摧的強大力量,死亡的恐懼纏繞著海明威和他作品裡的主人公。《吉力馬札羅的雪》中的主人公哈里是個作家,經歷過殘酷恐怖的戰爭,在戰爭中,哈里“看到了他從來沒有想像到的事情”以後“即使提起他都受不了”。諸多厄運沒有摧垮哈里,他保持住了“壓力下的風度”,“你有這樣一副好內臟,因此你沒有那樣垮下來,他們大部分都垮下來了,而你卻沒有垮掉。”但是,殘酷的戰爭卻像摧垮其他許多人的信念和價值觀一樣也摧垮了哈里的價值觀和信念。哈里靠謊言為生,靠出賣自己的舊生活殘餘為生,生活在痛苦的鏇渦里。為了擺脫舒適得令人窒息、淹沒自我的頹廢的生活,他偕同富有的、極愛他然而他卻沒有真正愛過的妻子海倫來到非洲狩獵,“為的是從頭開始”,拯救自我,因為那是“他一生幸運的時期中感到最幸福的地方”。然而,正當他“感到工作的意志力重新恢復的幻覺”時,一件意外的事故發生了:他在狩獵中不慎擦傷了一條腿患了壞疽,即將死去。 他躺在帆布床上動彈不得,等待著死亡的來臨。死亡,讓主人公哈里的命運具有濃重的悲劇色彩。

聲色犬馬、追逐女人、紙醉金迷、貪圖享樂的頹廢生活,深深的折磨著哈里痛苦的靈魂。哈里一方面自甘墮落、放浪形骸,另一方面卻又始終不能放棄自己的寫作才華,繼而開始不斷地反省自己:“可是他永遠不會寫了,因為每天什麼都不寫,貪圖安逸,扮演自己所鄙視的角色,就磨鈍了他的才能,鬆懈了他工作的意志,最後他乾脆什麼都不幹了。”“他自己毀了自己的才能。他為什麼要責怪這個女人,就因為他好好地供養了他?他雖然有才能,但是因為棄而不用,因為出賣了自己,也出賣了自己所信仰的一切,因為酗酒過度而磨鈍了敏銳的感覺,因為懶散,因為惰情,因為勢利,因為傲慢與偏見,因為其他種種緣故,他毀滅了自己的才能……”

哈里最終什麼都沒能寫成,在死亡前的反省中他意識到:虛浮的、奢靡的生活不能真正掩飾住內心的空虛與痛苦。逃避世事、尋歡作樂尤如一杯苦酒,酒醒後痛苦依舊,強作的輕鬆之後反而是有增無減的痛苦。哈里無法擺脫對死亡的恐懼感,也無法真正同化於他所步入的生活圈子,更是對自己被浪費的才華感到痛心疾首,感到生命已經完結。如果說靠尋歡作樂來麻痹自己可以得到暫時的解脫,那么死亡也許更是及時的而且是永久的解脫。 這裡的解脫有點類似宗教里的含義。當然,海明威絕不是想通過死亡來讓他筆下的“眾生”得以“普渡苦海”,但是,既然生活無意義也無快樂可言,死亡從某種意義上來說無異是及時的解脫。哈里在彌留之際最後一刻的寧靜心境無疑有這樣的意義:死亡雖非愉快的結局,但它確實是一切煩惱痛苦的解脫,也是死亡恐懼的解脫,因為真正死去便不用再恐懼死亡了。

出沒在非洲平原上的食腐動物禿鷲和鬣狗,是象徵哈里死亡的重要標誌。它們白天黑夜頻頻地交替出現在帳篷四周,時隱時現令人毛骨悚然而又對之無可奈何。當死神最後一次向哈里逼來時,哈里的幻覺中出現的已不再是禿鷲和鬣狗。此時,人間一切痛苦和煩惱已遠離他而去,他似乎已取然物外。在幻覺中,哈里被抬上了飛機,飛機載著他飛過森林和山谷,飛過萬般自然景象,最後,從暴風雨的“瀑布”里穿了出來。於是,極目所見,他看到了:“像整個世界那樣寬廣無垠,在陽光中顯得那么高聳、宏大,而且白得令人不可置信,那是吉力馬札羅方形的山巔。”於是哈里明白:“那兒就是他現在要飛去的地方。”小說低沉的低調與灰暗的色彩,吉力馬札羅方形山巔猶如黑暗中的曙光,點亮了整篇小說。這時讀者才明白小說開始部分:

“吉力馬札羅是一座海拔一萬九千七百一十英尺的長年積雪的高山,據說它是非洲最高的一座山。西高峰叫馬塞人的‘鄂阿奇—鄂阿伊’,即上帝的廟宇。在西高峰的近旁,有一具已經風乾的豹子的屍體,豹子到這樣高的地方來尋找什麼,沒有人作過解釋。”

豹子到高山巔峰去尋找什麼?作者沒有正面回答,豹子到那裡去自然不是為了找死。哈里在彌留之際幻想,自己坐在飛機里,過群山、迎風雪,眼望吉力馬札羅山峰的耀眼的雪景,靈魂離開肉體飛往吉力馬札羅的山巔。他們想要尋求的其實是靈魂的不朽,精神的不朽,生命即使處於終結的狀態,仍然具有一種原始的、靜穆的、崇高的美。死亡並不意味著虛無和幻滅,只要精神還在,那么死亡也“像整個世界那樣寬廣無垠”。

手法

意識流

哈里意識流部分的描寫屬於團塊描寫。一個個事件之間似乎沒有聯繫,是獨立的事件集合。從豹子死亡開始,哈里想到了與雪有關的種種往事,從而想到巴黎的頹廢生活、戰場上的可怕經歷和一些不經意碰上的死亡事件。其中打獵的事情似乎比較輕鬆,但緊接著又說到了特里貝格客店主人的死、保爾·魏爾蘭的死。回憶威廉遜的死亡是和死亡聯繫最密切的地方。尤其是當他想起了威廉遜死前無法消除的痛苦,而他此刻卻是絲毫不疼(painless)。這些關於死亡的回憶,導致了他在現實中說出了自己厭煩的話,由此我們可以看出哈里這個人物的悲劇所在:他不僅是厭倦了生活,他還厭倦死亡。他在厭倦中失去了自我存在。在串聯這些死亡事件的過程中,最值得注意的是哈里上飛機飛向吉力馬札羅的描寫。這一段使用的是羅馬體,暗示講述的是現實中的事情,但我們又明白,哈里正在帳篷里的擔架床上死去,他不可能坐上飛機,所以這一段寫的並不是事實而是意識活動。海明威用代表現實的羅馬體寫哈里的意識終結,正是要說明,哈里從各種回憶的死亡事件中,真正走向了死亡。

從一個詞到另一個詞的滑動,漸變為一組意象到另一組意象的變換,死亡不但接近了哈里,也進入了讀者的心靈。正如海明威所說,作家要“寫得真實,並在理解真理何在的前提下把真理表現出來,並且使之作為他自身經驗的一部分深入讀者的意識”。

不難發現哈里意識流中的事件都與死亡相關。如果把斜體字部分看作是流動,那么文章開端的一段也應該是哈里的意識流動。有人對海明威這篇小說的技巧提出過質疑,認為海明威沒有在小說的結尾處呼應前文豹子遺骸的事件,屬於寫作中的一個失誤。這並不是失誤,而是海明威的高妙之處。正因為他明確地用字型差別區分了哈里的故事和哈里的意識,因此文章開頭部分的斜體字不是引文,而是哈里意識流動的開端。哈里的意識開始於吉力馬札羅雪山上的豹子遺骸,也並不是一個不可解釋的謎。

豹子

文中表述的豹子遺骸使用的單詞carcass(useless remains)具有“無用的”的含義,豹子那已經無用的殘骸冰封在雪山頂峰附近,具有極其重要的影射含義。為了給自己的靈魂減肥的哈里因受傷停留在熱帶草原上,那條沒有了感覺的壞死的腿,恰恰就是一個無用的遺骸。結合哈里的人生經歷又發現,他本身也像一具骸骨一樣毫無用處。從無用的豹子骸骨到哈里無用的身軀,乃至無用的生命,一種無法避免的死亡陰影越來越濃密,直到滲透了哈里的人生。

作品影響

《吉力馬札羅的雪》這篇小說發表於1936年,一問世便得到了來自各方面的好評。 這部將哈里那看似極為矛盾的行為集於一身;令生與死的對立轉變為終止與永恆的統一,還讓白雪蘊藏、卻也凍結了主人公所有特殊的往事;並在意識流混亂的表象下展現了小說的主線。大量運用了意識流手法,其意象跳躍、虛實相融的手法, 展示了不僅僅是死亡的哀愁,死亡的恐俱,更有作者對死亡意義的苦苦探索。

作者簡介

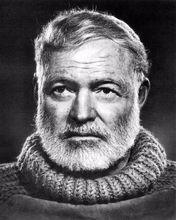

歐內斯特·米勒爾·海明威

歐內斯特·米勒爾·海明威歐內斯特·米勒爾·海明威(Ernest Miller Hemingway,1899~1961)美國小說家、諾貝爾文學獎獲得者。1899年7月21日生於芝加哥市郊橡膠園小鎮。父親是醫生和體育愛好者,母親從事音樂教育。6個兄弟姐妹中,他排行第二,從小酷愛體育、捕魚和狩獵。中學畢業後曾去法國等地旅行,回國後當過見習記者。第一次大戰爆發後,他志願赴義大利當戰地救護車司機。1918年夏在前線被炮彈炸成重傷,回國休養。後來去加拿大多倫多市星報任記者。1921年重返巴黎,結識美國女作家斯坦因、青年作家安德森和詩人龐德等。1923年發表處女作《三個短篇小說和十首詩》,隨後遊歷歐洲各國。1926年出版了長篇小說《太陽照常升起》,初獲成功,被斯坦因稱為“迷惘的一代”。

![吉力馬札羅的雪[海明威創作的中篇小說] 吉力馬札羅的雪[海明威創作的中篇小說]](/img/b/37d/nBnauM3X0cTO4MjM2kzN0EDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL5czLyAzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)