簡介

口梆子源於山西中路梆子,清康熙年間張家口至庫倫商貿大道開通,山西中路梆子隨晉商流布到張家口,張家口舊稱張垣,亦稱東口,口梆子故有“東口山西中路梆子”之稱謂。

口梆子在傳承流布過程中,受地緣環境和多民族社會環境影響,吸收京劇、崑曲、評劇、話劇、河北梆子及當地秧歌、二人台等地方藝術元素,逐漸形成為具有本地演職員隊伍、本地觀眾群、地方特色鮮明的晉劇分支。

口梆子在繼承山西中路梆子基本特色的基礎上革新發展,唱腔多元融匯,優美流暢;道白字清,韻圓容易聽懂;音樂主格調鮮明而又豐富多彩;表演則不離行當又個性突出,做表兼工,文武皆備,口梆子是張家口人民民眾喜聞樂見的戲曲藝術。2006年6月,口梆子被批准為河北省首批“非物質文化遺產。

藝術特色

唱腔

口梆子獨特的戲曲成就和風格主要表現在唱腔上,唱腔有“頭性”、“夾板”、“二性”、“流水”、“介板”、“倒板”、“滾白”七種板式,既成套數,也可自由整合,在繼承了山西中路梆子的基本板式和聲腔的基礎上,吸收本地民歌、塞北民歌及周邊劇種聲腔元素,形成了既富規範又多元融匯,自然流暢、優美動聽的風格。口梆子咬字取於京,上韻取於晉,韻味吸納方言並借鑑京劇、評劇、河北梆子等劇種的特點。

伴奏

口梆子音樂伴奏沿用山西中路梆子文武場特徵性樂器、曲牌、鑼鼓經,又廣采民俗音樂入曲,形成了主格調主鏇律鮮明突出,又多彩新奇的風格。曲牌有弦樂牌子、嗩吶牌子、民歌小調三類,總計近百首。口梆子沿用山西中路梆子傳統樂器,文場有板胡、二弦、三弦、四弦、嗩吶、橫笛等,武場有板鼓、磕板、大吊鑼、鐃鈸、小鑼、鉸子、梆子、堂鼓、碰鐘、狗娃子等。

表演風格

口梆子表演風格不拘泥於傳統,見好就學,善於兼收並蓄,調動一切“自己的”演唱技巧包括特技絕招為表現和刻畫人物服務,不尚單純“賣派”自己或無的放矢的“露顯”技藝;表演追求不離行當又個性突出,做表兼工,文武皆備。舞美遵循和把握戲曲舞台美術簡約、明快、空幻、虛擬性強的特徵,寫實與寫意並用,突出地域人文特色鮮明的意境,表現劇目個體的情景特徵。講究舞台表現的整體美,講究演員表演的默契配合,以求取相得益彰的總體演出效果。

演出劇目

口梆子劇目豐富,傳統戲達五百多個,現經常上演劇目的有二百多個。劇目的主要來源有四個:一是繼承于山西的傳統戲,如《打金枝》、《秦香蓮》等;二是本地傳統戲,如《虎頭牌》等;三是移植京劇等其他劇種劇目,如《楊門女將》等;四是改編和新編劇目,如《仙鍋記》、《蝶雙飛》、《梳妝樓》和《天漠灘》等。

著名劇目包括《少年董存瑞》、《龍城二嬌》、《李慧娘》、《十八相送》、 《太阿劍》、《梳妝樓》和現代戲《天漠灘》、《www.喜順.com》等。

攝影作品

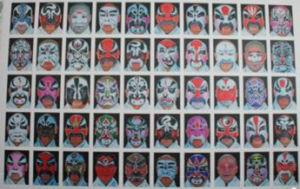

50幅口梆子臉譜合影

50幅口梆子臉譜合影