研究背景

黃土是一種具有大孔性和弱膠結性的典型第四紀沉積物,在水和動荷載作用下極易產生滑坡、震陷和液化等岩土工程病害。20 世紀80 年代末以來,研究人員對黃土地區震害實例的分析結果表明: 飽和及高含水率的黃土在地震作用下較易產生液化,這種現象在巨觀上表現為場地大面積沉陷或斜坡失穩及泥流,具有較高的致災性。進入21 世紀以來,我國中西部黃土地區工程建設方興未艾,大中城市開始向河谷高階地及大厚度黃土塬區大規模擴展,城市給排水及農業灌溉條件的改善使得局部地下水位上升,使得黃土存在較高的潛在地震液化勢,黃土地基抗液化處理成為工程建設所面臨的新課題,為建築抗震安全性提出了新的考驗。

目前,黃土地震液化研究的方法多參考有關規範中砂土液化的研究方法,基於動三軸試驗的室內綜合判別法是評價場地地震液化勢的有效手段之一,而試樣飽和是決定試驗成的敗最關鍵步驟。相比於砂土,黃土由於其特殊的結構性,水的作用下土顆粒之間起膠結作用的可溶性鹽類溶解使得黃土的結構強度降低,處於亞穩態,易在外力作用下產生變形; 再者,由於黃土中存在封閉的孔隙,短時內水難以進入這些孔隙中,使得土體的飽和度較低。因此,如何平衡飽和效率、試驗穩定性與飽和度的關係,是解決黃土動三軸液化試驗技術問題的關鍵所在。

20 世紀90 年代,蘭州地震研究所的研究人員提出的脫氣水位循環差法可使黃土試樣的飽和度在較短時間內( 一般在1h 以內) 達到80%以上,又不致使試樣的結構在飽水過程中破壞。近年來,國內外研究人員將反壓飽和法套用到了黃土領域,以求獲得更高的飽和度和飽和效率。

基本原理

常規反壓飽和的基本原理是,通過外界的加壓裝置提供一個大反壓力,將除氣水壓入土樣之中,從而使試樣孔隙水壓力升高,待孔隙水壓力提高到一定程度時,土樣中的殘餘空氣將會在壓力作用下溶解在水中,從而實現土樣的飽和。大量的試驗證明,對於連通性較好的土,使用反壓飽和可使土樣達到較高的飽和度,並且可以提高試樣的飽和效率。

利用反壓飽和法飽和土樣時,由於施加反壓會導致土樣的孔隙水壓力升高,為了保證試樣在飽和過程中不被破壞,試驗時首先要對試樣施加一級周圍預壓力,然後逐級增加反壓,當增加反壓時,圍壓也同時增加,圍壓與反壓之間應始終保持一定的的壓差。

根據Skempton 孔壓係數B值可以判斷試樣的飽和情況,B值可通過公式計算:

反壓飽和法

反壓飽和法其中Δδ為某一級圍壓增量,ΔU 為該級圍壓增量所引起的孔隙水壓力增量。根據國內外規範的規定,對於砂土,如果B≥0.95,或者當B 值達不到0.95 且圍壓和反壓連續增加3 級而B 值保持不變或減小,則認為土樣飽和; 否則,再繼續增加圍壓和反壓至試樣飽和。

局限性

黃土具有特殊的結構性,對不同地區的結構性黃土的電鏡掃描和粒度分析試驗結果表明,黃土中的粗顆粒在沉積過程中形成了具有不同大小孔隙的土骨架,而細顆粒多分布在粗顆粒之間,在粗顆粒之間產生膠結作用。黃土中的孔隙主要分為架空孔隙和封閉孔隙兩種形式,架空孔隙一般為較大的孔隙,具有較好的連通性,而封閉孔隙則以中小孔隙為主,連通性較差。常壓浸水飽和時,由於結構性的影響,封閉孔隙內難以進水,孔隙內的氣體無法排出,試樣在飽和時無法達到較高的飽和度; 再者,黃土遇水後結構強度的弱化具有時間效應,即水的長時作用下黃土中細顆粒的膠結作用開始向潤滑作用轉變,導致了土體結構強度弱化,在一定的外力作用下黃土的結構容易產生變形破壞。

鑒於黃土具有以上的性質,動三軸液化試驗中使用常規的大反壓飽和技術飽和黃土試樣存在兩點局限性:

( 1) 試驗技術方面,由於反壓飽和的原理是利用人工施加的大壓力壓縮試樣內部及橡皮膜與試樣之間的空氣,使之溶於水中,從而使土樣達到飽和。由於黃土是一種典型的結構性土,飽和過程中過大的孔壓會對黃土的結構造成破壞。

( 2) 飽和判別標準方面,黃土在浸水時可溶鹽的溶解和孔壓升高時封閉孔隙內進水導致了其在飽和時孔隙水壓力消散,使得孔隙水壓力增量遠小於圍壓增量,而黃土具有結構性,飽和過程中施加大的反壓力以及飽和時間過長都會破壞黃土的結構,因此在飽和過程中B 值往往遠小於0. 95,砂土反壓飽和的判別標準在黃土液化試驗反壓飽和中不再適用。

中國地震局蘭州地震研究所的研究人員在動三軸液化試驗中採用了脫氣水位循環差法飽和黃土試樣,通過≥1m的水頭使脫氣水自試樣底部進入,並使空氣逐漸從試樣頂部排出,待進水與出水的體積相同時,認為試樣飽和。這種方法可使黃土試樣的飽和度在較短時間內( 一般在1h 以內) 達到80% 以上,又不致使試樣的結構在飽水過程中破壞,試驗成功率高。不難發現,該方法的實質是利用水頭產生的約10kPa 的壓力使除氣水緩慢浸入試樣,但是由於該壓力較小,無法使水進入封閉孔隙中,致使試樣的飽和度較低; 再者,該方法的飽和時間取決於試樣的密度和結構性,對於不同試樣飽和效率存在較大差異,且飽和度難以精確控制,離散性較大。

綜上所述,考慮黃土結構特性,常規反壓飽和方法套用於黃土液化試驗中會對其結構性產生破壞,存在較大的局限性,而脫氣水位循環差法雖然能夠得到均勻的飽和試樣,然而試驗過程中耗時較長,不利於提高實驗效率,仍存在一定的局限性。因此,在黃土動三軸液化試驗中有必要對其試驗方法進行改進。

改進方法

反壓飽和法

反壓飽和法研究中利用WF-12440 型動三軸扭剪試驗系統,考慮黃土的結構性和水敏性,參照脫氣水位循環差法對反壓飽和技術進行了改進。試驗技術方面,為了確保黃土試樣的穩定性,飽和時所施加的反壓最大值不超過該圍壓下飽和黃土的靜強度; 考慮使封閉孔隙中充分進水以提高黃土的飽和度,同時避免孔隙水壓力過大導致黃土整體結構性損壞,試驗中應不斷打開孔隙水壓力閥排氣。

飽和判別標準方面,當B 值在圍壓和反壓連續增加3 級時保持不變或減小,或者試樣中進水量與出水量體積相同,則認為試樣飽和。

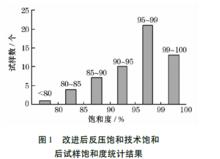

研究中採用改進後的反壓飽和技術,對取自蘭州、固原和天水的57 個黃土試樣進行了飽和試驗,飽和後試樣飽和度統計結果如圖1所示。

反壓飽和法

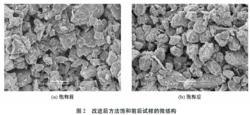

反壓飽和法統計結果表明,通過改進後的反壓飽和技術飽和黃土試樣,其在1h 的飽和時間內飽和度範圍大多在90% ~ 99% 之間,平均飽和度達到了94. 3%,在較短的飽和時間內達到了《濕陷性黃土地區建築規範》( GB50025 - 2004) 中關於飽和黃土飽和度的要求。而對以上試樣在飽和過程中產生的靜應變值統計結果表明,其均值僅為0. 21%,為了驗證利用該方法飽和後試樣結構的完好情況,研究中開展了飽和前後原狀黃土試樣的微結構掃描電鏡分析試驗,結果如圖2 所示。可以看出,飽和前後原狀黃土試樣的微結構變化甚微。綜上所述,利用低反壓飽和方法飽和黃土試樣,較好的解決了黃土飽和過程中飽和效率、試驗穩定性與飽和度的關係,對黃土具有較好的適用性。

反壓法加固地基

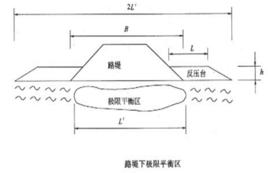

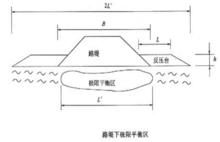

反壓台的設計依據控制極限平衡區發展範圍的原理來進行,雖然這個方法理論上還不完善,但實際工程說明它與其他方法相比更符合實際。在路堤的兩側(或一側)填築適當高度(一般低於極限高度)與適當寬度的反壓台(護道),在護道荷重的作用下,形成反向力矩來平衡路堤填土的滑動力矩,從而保證路堤的穩定。

反壓飽和法

反壓飽和法以反壓土體重量改變地基的應力狀態和變形條件,它可以壓制地基因加荷的不均勻而出現的塑性擠出和地面隆起的趨勢,還能使軟土地基得到部分固結,從而提高了反壓平台下面地基的強度,特別是對排水條件比較好的薄層軟土,效果尤為顯著。

反壓台的尺寸可參照當地經驗選定,如無經驗參考時,則通過試算法假定多個反壓平台尺寸h和L,用圓弧滑動法找出路堤邊坡最小安全係數,並使最小安全係數滿足設計標準,也可根據在路堤自重作用下發生的極限平衡區和極限平衡發展的寬度L’來確定。

套用

為了利於地基受力平衡,反壓護道通常在路堤兩側對稱布置。當軟土層較薄且下臥層有橫向坡度時,可在路堤兩側採用不等寬的反壓護道。在橫坡下方(軟土層較厚的一方)護道應寬些,反之應窄些;反壓護道有單級、多級形式,這與軟土分布範圍有關,一般為單級但在軟土分布較窄的地方也可以採用多級形式。

我國在軟弱粘土地區進行了關於反壓法來穩定地基的試驗研究工作,為使用反壓法處理軟土地基提供了依據。如我國連雲港利用拋石護坡,大大降低了工程造價;鐵路和公路交通部門用反壓法改善路堤的穩定性,另外還有港口護岸,平衡圍堤等都積累了許多成功的經驗。