定義

買殼上市又稱“借殼上市”或“逆向收購”,是指非上市公司購買一家上市公司一定比例的股權來取得上市的地位,然後注入自己有關業務及資產,實現間接上市的目的。

民營企業由於受所有制因素困擾,無法直接上市。一般而言,買殼上市是民營企業的較佳選擇。

一般程式

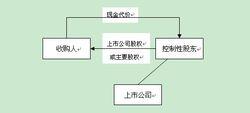

下圖所示為買殼上市的一般程式,整個步驟包含以下各項相關連之交易:

1、收購人購入上市公司的控股權(即30%或以上的股份,或低於35%但能給予收購人上市公司管理權的股份比例);

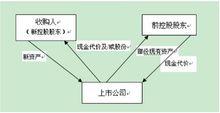

2、收購人注入新資產予上市公司,並將一些收購人沒有興趣經營的資產由上市公司賣給前控股股東;

3、收購人在取得上市公司30%或以上的股權後,須根據證監會的收購及合併守則向上市公司其他股東提出全面收購。

第一階段-控股權轉讓

第一階段-控股權轉讓

第一階段-控股權轉讓第二階段-資產注入及/或出售

第二階段-資產注入及/或出售

第二階段-資產注入及/或出售收購者透過買殼上市主要有以下的好處

1、對上市資產項目的要求較為靈活

一些有興趣上市的公司,因為擁有的資產暫時未完全達到上市規則內的新上市要求,例如在差不多相同的管理層下運作三年,三年盈利水平未達到最近一年港幣2,000萬元和前兩年合共港幣3,000萬元的水平;在這些情況下,有興趣上市的公司可無需多等一段長時間使其資產滿足聯交所上市規則內的要求,而可通過收購一家已上市公司在較短時間內達到上市的目的。

2、節省籌備工作和時間

透過買殼上市,如沒有涉及改變公司的主營業務或把大量資產注進或撥離上市公司,收購者可避免做大量和申請上市有關的工作,包括三年會計報告、評估報告、重組、編寫招股書和盈利預測等工作,收購上市較直接申請上市可節省約數個月的準備和執行時間。

3、減省中介機構費用

由於收購上市所涉及的工作量及時間較直接申請上市少,所以一般所需付給中介機構的費用相對地也較少。但須注意,在股市低迷時,所要支付的上市公司控股溢價比較低,但是如果股市處於高峰時期,上市公司的控股股東往往要求較高的控股溢價,而收購者需考慮這溢價是否合理,衡量時間及成本才作出決定。

工作程式

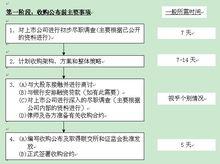

買殼上市的工作主要可分為兩個階段,第一階段是收購公布前的工作,主要涉及收購大股東的股份,所需時間沒有一定,視乎買賣雙方的談判進度和收購者盡職調查的深入程度和進度而定;第二階段是收購公布後的工作,主要涉及向其他股東提出全面收購,需按照收購與合併守則指定的時間表進行 。以下是收購上市一般涉及的主要步驟和時間:

買殼上市

買殼上市 買殼上市

買殼上市合併守則

1、如收購人於買殼上市交易完成後獲得上市公司35%或以上的股權,收購人須根據收購及合併守則內的詳細規定,向上市公司所有股東提出全面收購。收購及合併守則的基本要求是所有股東在上市公司控股權易手時均得到同樣對待,並絕對禁止額外給予控制性股東任何非公開的報酬,作為出售控股權益的條件。

2、收購及合併守則內就全面收購有詳細規定,其中包括:(a)所有與收購事宜有關的人士應該迅速披露有關資料,並採取所有預防措施,防止造成虛假市場;(b)收購人當取得35%或以上的股權時,必須立刻作出有關全面收購的公布;(c)上市公司董事局必須密切注意其股份及成交量,在得知可能導致全面收購的情況後必須立即向市場發出公布;(d)上市公司董事局應為股東利益著想,聘請獨立的財務顧問,就全面收購的條款是否公平及合理一事,向董事局提供意見。如上市公司任何董事在收購事項上有任何利益衝突,董事應設立一個獨立委員會,以便董事局就有關強制性全面收購執行其職責。3、上市公司如出售部分資產給前控股股東,該出售事項必須先得到證監會同意。在一般的情況下,證監會通常會要求上市公司的獨立財務顧問作出公開聲明,表示該出售事項的條件是公平合理的,而該出售事項亦須事先在上市公司股東大會上獲得批准方可進行。

上市規則

聯交所上市規則訂明了有關“須予公布的交易”(“Notifiable Transactions”)的詳細規定。須予公布的交易分為下列多個類別:

(A)“非常重大的收購事項”(“Very Substantial Acquisitions”)-上市規則第14.06條;

(B)“主要交易”(“Major Transactions”)-上市規則第14.09條;

(C)“須予披露的交易”(“Discloseable Transactions”)-上市規則第14.12條;

(D)“股份交易”(“Share Transactions”)-上市規則第14.20條;及

(E)“關聯交易”(“Connected Transactions”)-上市規則第14.23條。

一項交易所屬的類別,決定了公司應當符合哪些規定,這包括向股東披露有關資料、取得股東同意、以及由獨立財務顧問向股東提供獨立的財務意見方面的要求。公司在進行該項交易前,應當尊遵守適用的規定。

收購事項

重大收購事項和主要交易

1、買殼上市涉及的資產注入及/或出售通常會構成上市公司的“非常重大的收購事項”或“主要交易”。根據下列任何一個基準計算所得的百分比為100%或以上者為上市公司的“非常重大收購事項”,50%或以上者則為主要交易:(a)將予收購或變賣的資產的價值占上市公司綜合資產的百分比;

(b)應付或應收代價的總值占上市公司綜合資產的百分比;

(c)上市公司將發行作為購入資產代價的股本價值占上市公司過往已發行股本的百分比;

(d)或將予收購或變賣資產應占的純利(減去稅項以外的所有費用,但未計非經常項目)占上市公司純利的百分比。

2.“非常重大的收購事項”及“主要交易”必須獲上市公司股東批准後方可實行,任何與有關交易有重大利益關係的股東,必須放棄在股東大會上投票。若因引入持有大部份控制權的股東或一批股東,而使控制權有所改變,則屬於“非常重大的收購事項”。

“非常重大的收購事項”的條款(必須獲股東批准)獲商定後,公司須儘速通知聯交所、在報章上刊登公告及向所有股東發出通函。該等公告及通函於刊登或發出前,必須送呈聯交所徵求意見。通函內須附有會計師報告。

3. 在上市公司就“非常重大收購事項”向市場公布之前,聯交所會要求上市公司的證券暫停買賣。在進行買殼上市交易時,收購人必須注意聯交所有權拒絕上市公司的復牌申請,除非收購事項完全符合下列條件,否則上市公司的復牌申請將會被當作新申請人的上市申請處理:

(a)將予收購的業務規模並非顯著大於該上市公司的業務;將予收購的業務與上市公司的業務相類似;

(b)上市公司不擬將其業務作重大更改;

(c)經擴大後的集團仍適合上市;

(d)上市公司董事會的成員將無重大更改;

(e)及上市公司或其董事會的控制權將無重大改變。

4、此外,收購人注入新資產給上市公司及/或上市公司出售部份資產給前控制性股東均有可能構成關連交易。一般買殼上市涉及的關連交易必須經上市公司少數股東批准後方可實行。5、無論是“非常重大的收購事項”、“主要交易”或“關連交易”,上市公司都必須在有關交易的條款達成協定後,儘速通知聯交所及向市場發出新聞通告,並須於通告刊登後21天內發出通告檔案予股東,詳細解釋有關之交易。 主要交易

“主要交易”指收購或變賣的資產相等於公司資產或純利50%或以上的交易,或有關交易涉及的代價相等於公司資產50%或以上。該等交易必須獲股東批准後方可進行,並須通知聯交所,公司並須在報章刊登公告及向股東發出通函,通函內須附有會計師報告。公司須於公告及通函刊登或發出前,送呈聯交所徵求意見。

須予披露的交易

“須予披露的交易”指收購或變賣的資產相等於公司資產或純利15%或以上的交易,或有關交易涉及的代價相等於公司資產50%或以上。雖然該等交易無須獲股東批准,但公司仍須通知聯交所、報章刊登公告及向股東發出通函,公告及通函須於刊登或發出前,送呈聯交所徵求意見。

股份交易

“股份交易”指收購的資產相等於公司資產或純利15%以下的交易,或有關交易涉及的代價相等於公司資產15%或以下,而該代價包含公司將發行的新股。股份交易事項的條款商定後,公司須儘快通知聯交所,並須在報章刊登公告,但不需向股東發出通函。該公告須在刊登前送呈聯交所徵求意見。

下表列出有關各項須予公布的交易(“關連交易”除外)所須符合的基本規定。

| 通知 聯交所 | 刊登 公告 | 向股東 發出通函 | 股東 批准 | 會計師 報告 | |

| 非常重大的收購事項 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |

| 主要交易 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |

| 須予披露的交易 | 需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 |

| 股份交易 | 需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |

收購目標

根據1997年以來深滬股市上百起資產重組案例,殼公司有以下一些共同的特點。

首先是所處的行業不景氣。尤其是紡織業、冶金業、零售業、食品飲料、農業等行業,本行業沒有增長前景,只有另尋生路。股權原持有人和主管政府部門也願意轉讓和批准。

其次是股本規模較小。小盤股具有收購成本低、股本擴張能力強等優勢。特別是流通盤小,易於二級市場炒作,獲利機會較大。然後是股權相對集中。由於二級市場收購成本較高,而且目標公司較少,因此大都採取股權協定轉讓方式。股權相對集中易於協定轉讓,而且保密性好,從而為二級市場的炒作創造條件。只跟一家談肯定比同時跟五六家談容易些。

最後是目標公司有配股資格。證監會規定,上市公司只有連續三年平均淨資產收益率在10%以上(最低為6%)時,才有配股資格。買殼上市的主要目的就是配股融資,如果失去配股資格,也就沒有買殼上市的必要了。

相似概念異同

買殼上市與借殼上市的異同點

買殼上市和借殼上市的共同之處在於,它們都是一種對上市公司"殼"資源進行重新配置的活動,都是為了實現間接上市,它們的不同點在於,買殼上市的企業首先需要獲得對一家上市公司的控制權,而借殼上市的企業已經擁有了對上市公司的控制權。

利弊

一般來說,買殼上市是民營企業在直接上市無望下的無奈選擇。與直接上市相比,在融資規模和上市成本上,買殼上市都有明顯的差距。所以,買殼上市為企業帶來的利益和直接上市其實是相同的,只是由於成本較高、收益又較低,打了一個折扣而已。上市的收益主要有資金和形象兩方面。

現今,企業考慮更多的倒應該是買殼上市的弊。一是成本,二是收益。即成本收益比能否達到令人滿意的水平。買殼上市的成本總體上是逐年上升趨勢。1997年每起買殼上市案例的平均成本為6000萬元,1998年上升為1億元。

值得注意的是,雖然深滬股市已經有上百起買殼上市案例,但是成功率並不高。買殼上市獲取收益的主要途徑是配股融資。當然也不排除主要通過二級市場炒作獲取收益的情況,但是由於很難統計這種現象,而且本文的閱讀對象是那些考慮將買殼上市作為長期投資的企業家,所以評價買殼上市是否成功的主要標準是效益能否得到長期穩定發展。

上市條件

創業板作為多層次資本市場體系的重要組成部分,主要目的是促進自主創新企業及其他成長型創業企業的發展,是落實自主創新國家戰略及支持處於成長期的創業企業的重要平台。具體講,創業板上市公司應是具備一定的盈利基礎,擁有一定的資產規模,且需存續一定期限,具有較高的成長性的企業。首次公開發行股票並在創業板上市主要應符合如下條件。

(1)發行人應當具備一定的盈利能力。為適應不同類型企業的融資需要,創業板對發行人設定了兩項定量業績指標,以便發行申請人選擇:第一項指標要求發行人最近兩年連續盈利,最近兩年淨利潤累計不少於一千萬元,且持續增長;第二項指標要求最近一年盈利,且淨利潤不少於五百萬元,最近一年營業收入不少於五千萬元,最近兩年營業收入增長率均不低於百分之三十。

(2)發行人應當具有一定規模和存續時間。根據《證券法》第五十條關於申請股票上市的公司股本總額應不少於三千萬元的規定,《管理辦法》要求發行人具備一定的資產規模,具體規定“最近一期末淨資產不少於兩千萬元,發行後股本不少於三千萬元”。規定發行人具備一定的淨資產和股本規模,有利於控制市場風險。《管理辦法》規定發行人應具有一定的持續經營記錄,具體要求發行人應當是依法設立且持續經營三年以上的股份有限公司,有限責任公司按原賬面淨資產值折股整體變更為股份有限公司的,持續經營時間可以從有限責任公司成立之日起計算。

(3)發行人應當主營業務突出。創業企業規模小,且處於成長發展階段,如果業務範圍分散,缺乏核心業務,既不利於有效控制風險,也不利於形成核心競爭力。因此,《管理辦法》要求發行人集中有限的資源主要經營一種業務,並強調符合國家產業政策和環境保護政策。同時,要求募集資金只能用於發展主營業務。

(4)對發行人公司治理提出從嚴要求。根據創業板公司特點,在公司治理方面參照主機板上市公司從嚴要求,要求董事會下設審計委員會,強化獨立董事職責,並明確控股股東責任。

注意事項

企業決策層在決定買殼上市之前,應根據自身的具體情況和條件,全面考慮,權衡利弊,從戰略制定到實施都應有周密的計畫與充分的準備:首先要充分調查,準確判斷目標企業的真實價值,在收購前一定要從多方面、多角度了解殼公司;其次要充分重視傳統體製造成的國有公司特殊的債務及表面事項,考慮在收購後企業進行重組的難度,充分重視上市公司原有的內部管理制度和管理架構,評估收購後擬採取什麼樣的方式整合管理制度,以及管理架構可能遇到的阻力和推行成本;最後還要充分考慮買殼方與殼公司的企業文化衝突及其影響程度,考慮選殼、買殼及買殼上市後存在的風險,包括殼公司對債務的有意隱瞞、政府的干預、中介機構選擇失誤、殼公司設定障礙、融資的高成本及資產重組中的風險等。

掏空行為

在買殼上市中的掏空行為的典型方式是:先以淨資產定價法買入國有股或法人股,然後再利用大股東或控股股東在決策上的優勢地位將資產以市盈率定價法賣給上市公司,從而獲取巨大的利益。