劇本內容

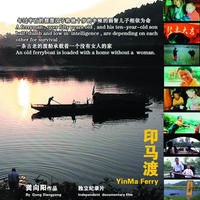

2006年6月12日傍晚,《印馬渡》的主人公、11歲的宋德義在替父親擺渡時,不幸落水身亡,到今天已整整兩年。現特發影片劇本,以志紀念。

——作者

犁頭嘴渡口。鏡頭從荒草叢生的河岸,搖過空曠的河面,定在對岸破舊的廠房;渡口碼頭一棵小樹旁,古老的渡船停泊在岸邊;寫有“民間渡船牌”字樣的木牌旁,老渡工在吸菸;船艙內的生活陳設;過河人走下石階,登上渡船;抱小孩的男子;擺渡的渡工;船槳在水中划動;蒿草叢前,渡船在行駛;渡船靠岸,過河人上下船;從鋼索搖至行進的木渡船;魚網作前景的河面,渡船在行駛;河邊廢棄的木渡船;剪報《童年的渡船》特寫(以上畫面處理成黑白影像及邊緣虛化)。畫面淡出。

旁白:小時候,父親在郊外的酒廠上班,我經常去那裡玩。工廠門前有一條大河,河邊是一個叫犁頭嘴的渡口,擺渡人是一對年過半百的夫妻,他們帶著一個七、八歲的兒子住在船上。後來,在一個初夏大雨後的深夜,一場突如其來的洪水將渡船和船上熟睡的一家三口吞沒了。從此,這裡便沒有了渡船。那年,我10歲。在我童年的記憶中,渡船就是一個家。

鋼索、滑輪搖至河中紅色的鐵渡船。渡工宋竹初(以下簡稱“父親”)在船上搓洗塑膠桶里的衣服,他的兒子宋德義(以下簡稱“兒子”)坐在船艙門口的小桌旁寫字;父親站在船舷邊彎腰在河水中漂洗衣服,兒子繼續寫字;父親持蒿撐船,渡船靠岸,過河人上船(父子倆出場時分別打上字幕:“渡工宋竹初50歲”、“宋竹初之子 宋德義 9歲”)。

前景:寫有“印馬渡”字樣的水泥路牌,遠處的河面上,紅渡船駛來。鏡頭推至路牌消失,路牌剛消失在畫面外時,推出片名(用兒子拉繩駕船那條。片名字型用粗黑體,豎式)。畫面淡出。

旁白:30年後的一個秋日,在犁頭嘴的下游,我發現了又一個安在渡船上的家。只不過這個家只有兩口人,是一對父子,兒子是一個半啞的弱智孩子。那隻渡船也不是當年那種木船了,而是一隻鐵船。

這個渡口,名叫印馬渡。

蘆葦叢前,渡船在行駛。疊字幕。

2004年秋 湘中 測水

渡船靠岸,一男一女各挑著一擔穀子上船,婦女放下擔子,走到艙門口坐下;父親在船頭撐船離岸(前兩條鏡頭轉場時用半透明字型在螢幕右上角打出本章節標題,笫一條鏡頭末一秒、笫二條鏡頭前兩秒,共保留三秒。下同。)。

兒子坐在艙門口朝船頭喊:“爸爸,來呀…來呀…”婦女問:“你媽媽呢?你要媽媽不嘍?光喊爸爸、爸爸。”兒子玩著手裡的打火機,沒有反應。婦女:“不要媽媽啊?”兒子小聲應道:“嗯。”婦女:“到媽媽那裡去玩下子嘛,看她有零食給你吃沒有。”兒子無反應。婦女:“冒得啊?”

渡船駛至對岸,過河男女挑擔上路。父親插篙泊船後走到艙門口坐下,掏出菸捲,兒子湊上前打火給父親點菸,父親吸了一口,說:“點燃了。”

兒子在船艙內數作業本,父親坐在一旁看著。兒子數道:“八,九,八…”父親(畫外音):“十嘛!”兒子:“十。”父親:“十一。”兒子:“一。”父親:“十二。”兒子:“二。”父親:“十三。”兒子:“三。”父親:“十四。”兒子:“四。”父親:“十五。”兒子:“五。”……父親:“二十。”兒子:“十。”……

數完作業本,父親掏出菸捲和打火機,兒子接過打火機替父親將煙點燃。

兒子整理完作業本後,從書包里拿出鉛筆,高興地朝父親喊:“來啊!呵呵…”

特寫,父親用鉛筆在作業本封面替兒子寫上名字:宋德義(義字為繁體)。

兒子在船頭看見對岸有人要過河,朝坐在艙門口的父親喊:“啊…”父親起身朝對岸張望:“哪個嘛?”兒子抽出竹篙撐船向對岸駛去。父親指點道:“篙子要掄下一點,掄到盡頭點。”兒子似乎沒有聽父親的指令,一邊使勁力撐船,一邊朝對岸喊道:“哥哥,來啊。哥哥!”

對岸公路邊站著幾個放學回家的少年。

快到碼頭,父親上前接過竹篙減速靠岸。數少年和一婦女走上船來,兒子朝正在上船的少年喊:“哥哥,快來呀!”說完,上前去摸一少年剛停放好的腳踏車。父親撐船回駛。船靠岸。

旁白:這是一處古渡口。相傳從前有一趕馬人趕著馬群從這裡過河時,一匹母馬怎么地不肯上船,趕馬人舉鞭驅趕,母馬一頭沖向河中淹死了。趕馬人告訴擺渡人,自那小馬駒兩天前被他賣掉後,這母馬便不吃不喝,更不聽他使喚了。為了記住這匹母馬,人們將渡口改名淹馬渡。代代相傳中,淹馬渡變成了印馬渡。

渡工宋竹初,家在渡口西岸邊的村子裡,今年五十歲,他的兒子宋德義九歲。宋竹初二十剛出頭便接替父親在這裡擺渡,四十歲才成家。妻子懷孕後,他將渡船交給村里一老船工,領著妻子回到了岸上的家。他在村里搞過修理,又外出打過工,想辦法掙錢。後來,夫妻倆發現兒子是個半啞的弱智孩子,妻子便經常打罵兒子,嫌棄兒子,嫌棄這個家了。

一年前,妻子離家出走後,就再也沒有回來,後來聽人說,由父母做主又嫁了人。這時,縣交通局撥款將印馬渡的木渡船改造成了鐵船,要求村里換下年邁的老船工,宋竹初又被推舉為渡工。這樣,他帶著兒子又上船安了家。

宋竹初的工資由交通局和鎮裡共同發放,交通局每月八十元,鎮上每月五十元。另外,村里人每年每人交渡費一元五角,平時過河就不用交錢了。外地人過河則要交兩角錢。

河岸的小路旁,側臥著鮮紅的油漆一新的船體。父親跳上一魚舟,持篙駛上對岸;兒子站在碼頭上一邊喊:“加油,加油!”一邊手持竹篙往水裡作撐船狀;船蓬邊,口含園珠筆對著鏡頭笑。從船蓬邊兒子搖向對岸河邊,將洗衣婦女推成近景。兒子興奮地叫著:“媽媽…媽媽…”(畫外音。此時,他已走到攝像機旁,對著取景屏喊。)

旁白:秋收後,交通局撥款對渡船油漆保養,平時難得抽身的機會,這天,宋竹初叮囑兒子在家寫字,自己過河辦點事。

兒子在船蓬前寫字。特寫,寫字的手和寫了幾行“2”的作業本,畫外音:“二、二、二……”慢慢的,園珠筆寫不出字了,他拿著筆,一會兒瞧瞧,一會兒拆開,一會兒又裝上,口裡不時地呢喃:“爸爸,爸爸。”

這時,從上游駛來一小魚舟,兒子發現後,使勁地朝魚舟喊道:“叔叔,叔叔!”

河中行駛的魚舟。兒子畫外音:“來呀!來呀!”

魚舟朝岸邊駛來。再後一楨定格。

旁白:這時,攝像機電池耗盡。漁舟靠岸後,宋德義哭著要這位捕魚人幫他把筆修好,那人將自己的筆給他,他怎么也不肯要。

船艙外,兒子樓著父親,父子倆臉上流露出親密、滿足的笑容。“呵呵…呵呵!”兒子對著父親幸福地笑著,父親也對兒子笑道:“對著我笑么子嘛!”

父親在撐船,兒子在船艙內寫字。左邊的艙門被風颳,自動關上,遮住了艙內光線,兒子將門推開,門又關上,反覆幾次後,兒子便起身去栓門,他一邊將電線栓進門扣一邊朝父親喊:“爸爸,來呀!”父親畫外

《印馬渡》劇照

《印馬渡》劇照音:“不要栓。等下括風,要關門。”“不關門,冷啊。”

這時,船已靠岸。兒子握筆望著岸上,碼頭上,父親正在幫過河人將一大捆木料扛上肩,過河人扛木料上路。父親返回船上。

父親將一條舊毛巾堵在門檻上,門不動了,說了一句:“要得了嘛。”然後手把手教兒子寫字:“一撇,一橫彎勾,一撇,一捺;要咯樣子寫嘛,不要寫咯樣長,這裡都寫出(格)來了。一撇,一橫彎勾,一撇,一捺;一撇,一橫彎勾,一撇,一捺。這就是一個風字嘛。老是要我捉你寫!要自己寫嘛,不自己寫,怎么曉得寫呢?一撇,一橫彎勾……”

兒子繼續寫著“風”字。過河人推腳踏車上船,父親撐船,兒子寫字。船至對岸,過河人推車上路,父親插篙泊船,兒子拍打著身邊的凳子,朝父親喊道:“爸爸,來呀…”父親走到兒子身邊坐下。

船艙外,父親在教兒子說話:“老師好嘛。”兒子:“老師。”父親:“老師。正是的呀!”

旁白:宋德義在離渡口兩里外的一所學校上幼兒班,每天只上半天學。下午兒子在家時,宋竹初一有空就教兒子寫字,並且規定每天下午要寫完兩頁,寫完字後才可以去村里玩。

兒子站在船舷向河裡撒尿,撒完,回頭對著鏡頭笑。父親邊給兒子系褲,邊說:“這么大了,還要我幫你穿褲。站好,莫動!”

父親在船頭撐船,兒子在艙內“唱歌”。艙門被風關上,兒子仍興奮地繼續唱著。畫面淡出。

一場大雪過後,村野和渡口披上了銀裝,渡船駛向對岸。

父親在剷除通向渡口小路和船蓬上的積雪。

兒子在學校操場和一小朋友打雪仗。上課鈴響了,打仗的孩子們跑回教室。兒子和女老師站在教室門口;和小朋友們在教室里嘻戲;邊跳邊朝鏡頭叫:“叔叔!”站在坐位上從書包內拿東西。

旁白:湘中地區已有十多年沒有下過這樣大的雪了。今天,宋德義在學校玩得很開心。他是幼兒班年齡最大的孩子。

雪中通向渡口的小路上,渡船靠岸,一女孩從渡口走來。

父親在河邊淘米;高壓鍋冒氣;父親蹲在船上切肉。

對岸,兒子放學回到了渡口,正朝這邊喊:“來呀!”“來了嘍!”父親一邊應道,一邊撐船駛向對岸去接兒子。碼頭邊,兒子還在不停地喊:“爸爸,快來呀!”渡船靠岸後,兒子走上船,看見了船上砧板上的肉,問道:“牛肉呀?”父親邊撐船邊回答:“么子牛肉啊,肉嘛。”兒子走進船艙,放下書包,跳起舞來,邊跳邊唱:“一、二、一……”

栓住渡船繩索的滑輪在跨河的鋼索上一動也不動,遠處披上銀裝的村莊寂靜而祥和。

父親在切萊、炒菜,兒子在旁邊看著,興奮地叫道:“喔呀!”父子倆在吃飯,兒子站著吃,父親說:“要坐下吃嘛。”父親先吃完,掏出菸袋捲菸。

旁白:父子倆半個多月沒吃肉了。昨晚下了大雪,上午過河的人少,宋竹初抽空上集市買了肉。

兒子和一過河老人坐在艙門口,父親在船頭撐船,邊撐邊唱起了船歌:

“ 哎——

盪一槳來,

跺一腳,

這門手藝切莫學 。

六月日頭好象柏炭火,

十二月雪上又加霜,

河風吹老個少年郎。”

老人接著唱起來:

“盪一槳哎,

繞一腳,

這門手藝偏要學。

…… ”

船艙內,正在寫字的兒子停下筆,向鏡頭招手:“叔叔,拜拜!”

村里一老太太站在碼頭上等船。父親撐船靠岸,兒子朝老人喊:“來啊!”老人上船遞給兒子一個塑膠袋,父親從老人手裡接過幾個雞蛋放進塑膠桶里。三人走到船中央,兒子從塑膠袋里拿出一雙鞋和一個裝滿酒的玻璃瓶。老人:“鞋帶子要你爸爸一頭打個結。”兒子應道:“喔。”老人:“酒莫摔爛了。”兒子:“喔。”老人:“放雙毛墊底就暖和了。”父親和老人一起把兒子原來穿的舊布棉鞋脫下來,穿上老人送來的鞋。父親:“我沒準他出去。”老人一邊繫鞋帶一邊說:“這下可以出去了,只是莫踩到深水裡。這裡要打個結。”“奶奶。”兒子望著腳上的鞋,興奮地喊。老人:“要你爸爸買雙毛墊底。”兒子應道:“要得。”

鞋穿好了,老人上岸回家。父親對兒子說:“喊聲奶奶,喊拜拜嘛。”兒子站在船頭揮手向走在岸邊小路上的老人大聲喊道:“奶奶,拜拜!”老人回頭擺了擺手。

父親為兒子整理褲子,兒子對著鏡頭說:“叔叔,耍去。”

穿著剛才老人送來的旅遊鞋,兒子高興地走在河堤上田間的小路上,回頭對鏡頭說:“耍去!”

村子裡,狗吠聲、公雞打鳴聲打破了寂靜。兒子走進一戶人家朝里喊:“伯伯。”見屋裡沒人應答,又走了出來。

兒子高興地走在村子裡。

《印馬渡》劇照

《印馬渡》劇照旁白:南方的雪融得快,但天氣仍然很冷。這天下午,村里一鄰居老太大給船上的父子倆送來了一瓶酒、六個雞蛋和她孫子穿過的一雙半新的鞋。

父親撐篙,兒子搖槳,父子全力將渡船駛向對岸。兒子搖槳,父親畫外音:“抬起腦殼!勾著腦殼做么子。哎,盪嘛。”兒子搖槳近景搖至河中木槳特寫。

父親撐船,兒子吹葫蘆絲。船靠岸,過河婦女給錢,兒子接過來交給父親。父子倆同搖槳。艙門上張貼的交通局關於春運安全的通知;船上、岸上、稻田裡的小牛旁、風雨亭頂,兒子在興奮地吹著葫蘆絲。

船艙內掛曆封面特寫:雞年大吉。疊字幕:

2005年春節

艙外,父親在給艙門貼春聯,兒子在一旁幫忙。兒子將下聯按在門左邊,向正在右邊貼上聯的父親喊道:“爸,來呀,爸爸!”父親:“莫弄爛了嘛。你這個伢子,真是。”

橫批特寫:新春大吉。

旁白:今天是臘月二十九,明天將是父子倆在船上過的第二個年三十。過這兩個年,宋竹初都買了春聯貼在船艙門口,也是他們的家門口,給來年圖個吉兆。

大年三十又下了一場雪,清晨的渡口又變成白茫茫的一片。

船艙門口春聯特寫:和氣生財添富貴; 家庭幸福樂長春。春聯旁,父親為兒子在煤爐上點著一根煙花,兒子在一邊拍手歡笑;兒子在船上興奮地一根接一根地燃放煙花。

在兒子的煙花快燃放完了時,新年笫一次出門拜年走親戚的鄉鄰也三三兩兩地來到了渡口,登船過河。父親在船頭燃放鞭炮迎接過河人,兒子在船艙內準備菸捲;父親放鞭炮迎客、撐船,兒子向過河人逐個敬煙;一過河男子遞上紅包錢,父親邊撐船邊接過錢,放進一桶底墊有紅紙,外面寫有“宋竹初”字樣的白色塑膠桶里,小聲說了一聲:“一個十塊錢的。”

船頭,父親燃放鞭炮迎接過河人,兒子邊“唱歌”邊向來人遞煙,鞭炮聲中,一個大約四五的小女孩一邊上船,一邊用一隻手捂住耳朵,一隻手拿著一張一元紙幣,其母隨後登船,向女兒說:“喊伯伯嘛,向伯伯拜年嘛。”小女孩邊喊“伯伯。”邊將錢遞給父親,父親將錢遞給兒子,兒子將錢放進塑膠桶里。

父親撐船,兒子穿梭在過河人中遞煙。

一過河男子上船後對父親說:“新年好!”父親一邊燃放鞭炮,一邊回答:“新年好。恭喜年年有長進,發達無疆!”過河男子給錢,父親接過來放進桶里。

渡船靠岸,過河人上路,兒子在船上興奮地“唱歌”。岸邊小路,人群遠去。

父親在清點桶里的錢幣:“三塊,六塊,八塊…十一,二十,二十一,三五一十五,三十六…五十六塊。”

旁白:今天是大年初一,從今天起,過河出行的鄉親,都會給父子倆紅包錢。少的一兩元,多的十來塊,這是鄉親們感謝宋竹初一年來辛勤擺渡的一種方式。從初一到十五,宋竹初能收到五六百元的紅包錢,能抵上交道局和鎮上發半年的工資。

父親撐船離岸,兒子站在船頭向岸上招手:“叔叔,拜拜。”渡船漸漸遠去,“拜拜,拜……叔叔,拜拜…”的聲音還在傳來。畫面淡出。

天空中,一行白鷺飛過;油菜花前的河面上,渡船在行駛。

兒子坐在艙內邊寫字邊興奮地唱著:“啦啦啦…啦啦啦…”船靠岸,一婦女上船,兒子喊:“嬸姬(嬸娘)。”婦女應道:“做么子啊?寫字啊。”兒子從身旁的爐膛里拿出一個雞蛋給婦女看,婦女說:“給我吃?”兒子邊說:“不,不。”又將雞蛋放回爐膛。

船蓬外,一個小鳥窩孤零零地搭在公路邊一棵大樹的樹枝上。

父親撐船駛向對岸。

船艙內,兒子寫字,父親在一旁不時地翻動著爐膛里的那個雞蛋。兒子停下筆,望著父親手中的雞蛋,興奮地喊:“喔呀!”父親說:“冷一下,燙死了。”說著將煨好的雞蛋放到旁邊的米桶上,拿出菸袋,邊捲菸邊說:“你公公(爺爺)也沒讀書,全靠我自己,我也要學幾個字。”點火,吸菸,放下菸捲,從米桶上拿過雞蛋,仍覺得燙,又放回,拿起菸捲吸了一口,看了看手上的表,向岸邊張望,發現有人要過河。

過河人上路後,父親定篙泊船走回艙口,給兒子剝雞蛋,兒子張著嘴伸過頭來,父親將剝好的雞蛋遞給兒子。兒子吃著雞蛋,流露出滿足、快樂的神情,父親畫外音:“快點吃完,寫字。曉得不啊?”兒子將手裡的半個雞蛋塞到嘴裡,望著父親笑,父親:“快點吃了,寫啊。”兒子邊吃邊埋頭寫字。

船艙內,兒子在寫字,父親向窗外張望,看見對岸有人在等渡,便起身撐船過河,船靠岸,兩少年上船。搖拍,春聯特寫:和氣生財添富貴,搖至兒子,再搖至父親。望著寫字的兒子,父親似乎在想著什麼。

船艙外下著雨,父子倆坐在艙內。父親撐船,艙門邊的春聯仍然醒目,在船艙內寫字的兒子向岸上準備登船的人群望了一會,拿了一把雨傘走了出去,在船上來回踱著步,等船靠岸。

旁白:兒子想將一女孩上午過河時忘記帶走的傘還給她。

父親邊撐船邊對兒子說:“那把傘也拿出來。”兒子指著對岸:“嬸姬。”父親:“拿去了?”兒子:“嗯。”岸上,那個女孩朝拿著傘的兒子喊道:“快把我的傘拿過來。”船靠岸了,女孩上船後一把從兒子手中奪過傘。

大雨中,渡船在行駛。渡口無人,父子倆靜靜地坐在船艙里,艙外還在下著雨。寫有“印馬渡”字樣的水泥路牌,遠處的河面上,渡船駛來。

旁白:渡口的大部分時間是寂寞的,父子倆經常這樣在船上靜坐著。這個時候,父親想得最多的是兒子,為了兒子,他想多掙點錢。在公路旁這塊廢棄的交通安全警示牌上,他寫下了“印馬渡”三個字,想讓要過河的外地人知道這裡有個渡口,多掙兩毛錢。

一男子走在西岸的小路上。

兒子在船艙內寫作業。

父親站在船蓬外,一臉怒氣地望著西岸,船中央站著一頭大黃牛,船頭,牛販子在撐船駛向東岸。一會後,父親朝西岸大喊:“我講過船上不準過(牛)!為什麼要帶一些牛來嘛?”兒子見父親發火了,走出船艙抱住父親,望著西岸。父親繼續喊道:“你只要得到兩塊錢,就不管其他事了!弄到兩塊錢,就安安心心了!不管其他事了!你弄到兩塊錢經紀錢,就只管甩腳甩手走了就是!”

船靠岸了,牛販子趕著黃牛上了岸,父親還是一臉怒氣未息的樣子。

艙門上張貼的“村里未收到本年渡河費人員名單”,艙門外,掛在電視天線桿上的公告牌特寫:

公 告

敬告各位同志:

凡是未定繳渡工費的人員不論生熟客人,一律收費(,)

每人每渡伍角。先交費後過河(,)渡工也要生活,請大家遵

守。牛一律不過。硬要在本船上過(,)每條捌元。

印馬渡

村長寫的告示特寫。

旁白:快要春耕了。前天,村裡的一個牛經紀領著兩個外地牛販過河去村里買牛,牛販不僅牛的兩塊錢不交,連人來回的渡費都不給,爭執中,宋竹初還挨了兩個耳光,這牛經紀卻沒有站出來說一句話。

今天,這牛經紀又帶一牛販去村里買牛。前天受了侮辱,今天牛經紀又引來了一頭牛,宋竹初一氣之下,連夜寫下了這張告示,將未繳渡費的本村人和外地人的渡費,由兩毛漲到五毛,牛的過河費也由兩塊提到八塊。村長同意了他的做法。

一外地男子坐在船上,一手拿著裝餅乾的透明塑膠袋,一手拿著餅乾往口裡送,兒子停止寫字望著吃東西的男子。船靠岸後,男子掏出五角錢交給父親,兒子握筆望著岸上的男子,父親邊掏菸袋,邊對兒子說:“快點寫!”

兒子埋頭寫字。特寫,作業本上已寫下了大半頁“春”字。

兩個農人趕著牛,背著犁走在油菜田間,河岸上的水田裡;農人們在犁田、插秧,畫外音:小牛的哞叫聲,鏡頭搖至河中渡船;父親在給剛插完秧的稻田抽水。

一老人撐著小魚舟載著小孫子在河中行駛。

父親在渡船上淘米、切菜、炒菜。

旁白:剛忙完春耕,便到了兒子的10歲生日。按鄉俗,小孩過10歲生日,知道的親友都會來喝酒,父母就會擺上一兩桌。因家在船上,宋竹初只有自己一個人陪兒子過生日。兒子還沒放學,他就忙開了。平時吃飯,他都只做一個菜。

“爸。”兒子放學回家,走上渡船,“哎。”父親應道。兒子走到船艙,拿一個紅塑膠杯從水桶里舀起一杯生水,看著炒好擺在木箱蓋上的菜,興奮地邊喝水邊說:“肉!”

船頭,過河人自己在撐船,父親在艙外繼續炒菜,艙內,兒子望著木箱上的菜,一邊高興地唱著“歌”,一邊拿著一塊小塑膠三角板隨著“歌”的節奏敲打著木箱邊。

父親倒酒、盛飯,父親喝灑,兒子吃飯,大口地吃菜。父親朝艙外張望,發現岸上有人在等渡,便放下酒碗起身,撐船駛過去。父親在撐船,兒子在繼續吃飯,過河婦女拿出一個蘋果給他,兒子接過來放進身邊的一個包里。

婦女望著木箱上的菜說:“雞也有吃,肉也有吃,那中間是么子菜?”兒子連說了三聲“肉”。婦女問父親:“是他生日嗎?”父親邊撐船邊回答:“嗯。今天是(農曆)三月二十二嘛。”

父子倆繼續喝酒,吃飯。父親給兒子碗裡夾雞蛋,父親邊喝酒邊對兒子說:“今天莫做作業了,明天做。”兒子應道:“嗯,嗯。”

飯後,父親教兒子“10”的手語:“這隻手指不要這樣放,要縮起,這隻手指頭伸起。哎,這隻手指頭這樣子。”兒子伸出兩個食指搭成“十”,說:“十…”父親:“哎,十歲嘛。”兒子數著自己的手指:“一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。”數完,興奮地拍起手來。父親畫外音:“哎,是的嘛,十歲嘛。”兒子又用兩個食指搭成“十”,念道:“十。”

岸邊幾株蒲公英在微風中搖曳,遠處河面上渡船徐徐駛來。

因為今天是兒子10歲生日,下午,父親沒有和往常一樣要兒子做作業。兒子在船上自由玩耍,他在玩著那塊塑膠三角板(中景到特寫),用一根小繩子將三角板的一個角系住,想提起來,但提了幾次,三角板都掉了。

終於,他小心翼翼地捏住繩子將三角板提起了(疊化處理)。

於是,兒子又興奮地唱起了“歌”。畫面淡出

濃密的樹蔭前,渡船在行駛。

一老人和一青年走向渡口,船靠碼頭,船上一群過河人登岸上路,老人和青年上船,父親撐船駛離碼頭。

兒子在船上玩一枚小放大鏡。

在村裡的小路旁,兒子用放大鏡看一朵小花(去同期聲),在一農舍前,拿著放大鏡對著屋內,“喔…喔”地逗著小狗,屋內,趴在地上的小狗望著屋外,在屋內拿起放大鏡好奇地看。小路上,將放大鏡裝進一隻火柴盒。

船上,兒子玩著放大鏡,鏡片在陽光照射下,發出耀眼的光芒;他拿著放大鏡對著鏡頭瞅,興奮地叫著:“叔叔。”用手從口裡沾些唾液塗在鏡片上,用衣服擦拭。

一赤膊男子撐船靠岸,和妻子一起將一台水泵和打稻機抬上碼頭。

父親在責任田裡收割早稻;兒子在撐船,一婦女在等船,靠岸時,反覆了幾次才,船頭才貼近碼頭。

兒子在搖槳、撐篙駛船駛向東岸,快到碼頭時,便向岸上喊:“來啊!”兩老太太上船,兒子伸出手,其中一老太太說:“過了河給你!”

兒子用力搖槳,兩老太太坐在船艙外,一老太太仰頭望著公告對另一老太太說:“有人過河不給錢,所以他寫了(公告),過河要給錢。”

兒子在船頭撐篙,說話的老太太在搖槳助力。

船靠岸,上船時說過了河給錢的老太太起身將錢扔在艙門外的小桌子上,和另一老太太走向船頭,上岸。兒子插好竹篙,跑過來將桌子上的紙幣拾起,疊齊折好(特寫,可以看出是六角錢),裝進褲袋裡。

稻田裡,父親在用力地踩著打稻機,將一束束稻穗進行脫粒,村里一名十四五歲的女孩在幫忙遞稻穗。兒子站在田埂上,拿著在船上收到的六角錢,伸向父親,父親停下手中的活,走過來接過錢,裝進褲袋,繼續乾話。

旁白:雙搶是南方農村一年裡最忙最累的活計。宋竹初父子的一畝二分田,全靠他一人乾,今天的活必需兩個人乾,才叫了村裡的一個女孩來幫忙。他忙雙搶的這六天裡,擺渡的活就交給兒子了。因為請一個老船工代班,他要付十五元錢一天的工資。

西岸碼頭,一個十六七歲的少年推著腳踏車上船。兒子撐篙離岸,行至河中央,他感到吃力,便放下竹篙走下船頭,解下木槳,口裡喊著:“加油。”將槳柄交給朝坐在船上的少年,示意搖槳助力,少年不接,只好系好木槳回到船頭,繼續撐篙。撐了幾篙後,又朝少年喊道:“哥哥,加油。”少年仍不願搖槳,回答:“你再撐一會。”兒子一直將船撐至東岸,少年推腳踏車上岸後,又撐船回駛。

一個十五六歲的女孩上船,走到艙門口坐下,取下大陽帽煽風納涼。兒子撐船,換牽繩;女孩近景搖拍至搖槳的兒子,推成近景。

女孩特寫。船快到東岸了,兒子用繩索系好槳柄,走上船頭改用竹篙撐船靠岸,女孩起身跑上岸。

船上,兒子拿著一個青李子彎腰在河中漂了一下,便吃起來,大慨是太酸,頓時咧嘴皺眉起來;邊吃李邊撐船。

兩小時前過河去的少年和女孩回來了,在東岸等渡,兒子撐船駛去。兩人上船後,女孩在艙門外坐下,少年將腳踏車停放好,站在門口,兒子撐船駛向西岸,兩人上路後,又撐船回駛。

透過船窗,東岸碼頭,烈日下,一老漢領著一個六七歲的小男孩在等渡,旁邊放著一個裝滿東西的大編織袋。船行至河中央,兒子突然插篙將船停住,坐到船上的小竹椅上,一會又起身背起雙手,跺起腳來。老漢(畫外聲):“快撐過來!”

船又行駛起來,船窗外的祖孫倆移出了畫面。兒子邊撐船邊朝小男孩叫著:“老師。”眼看快靠岸了,見小男孩沒有反應,他又將船停住,扶篙站在船頭。

船終於靠岸了,兒子向小男孩伸出手,喊道:“(拿)來呀!”小男孩回答:“等我上(船)來,我就拿給你吃。”兒子:“要得!”

老漢將編織袋搬上船,小男孩上船後直奔艙,邊跑邊喊:“屁!冒得給你吃。”兒子插篙追來,左手放在眼睛上,右手向小男孩討要什麼東西。

“老師…啊…”兩人在艙門口坐下後,兒子又邊說邊向小男孩伸出手,小男孩回答:“冒得了!”

老漢在撐船。兒子見小男孩不給他東西,便去掏他的褲袋,小男孩打了一下褲袋裡的手,罵道:“掏呀,掏呀!你掏死啊!娘的x!”

小男孩起身走到船中央,兒子跟上去,繼續向他討東西,小男孩便打他的手。老漢邊撐船邊喊:“他身上冒得么子。要有,才能給你吃!他又冒得糖!”小男孩向船頭走了兩步,兒子又跟上去,抓住小男孩的手繼續討東西,小男孩忽然哭了起來,朝兒子背部打了兩拳,邊哭邊打邊罵:“你娘…娘…”老漢放下竹篙,走下船頭,將小男孩拉開。

見小男孩哭了,兒子連忙上哄勸:“耍去,耍去。”也不再要東西了,站在船上發愣。

小男孩跟老漢上岸後,兒子坐在船艙外,一臉的怨氣,一會又起身走進艙內,躺倒在床上,拿起身旁的一本書,翻起來。一會後又坐起來,邊翻書邊念:“魚呀,烏鴉…魚呀,魚呀…媽媽,娃娃…”

旁白:當時,我以為宋德義是在向小男孩要吃的。後來我才知道,這天上午,小男孩來船上玩,搶走了他的那枚小放大鏡,他是在向小男孩要回那枚放大鏡。

那枚放大鏡是放暑假時,老師給他的。

田野。近處剛插完的秧苗;遠處農人在收割,燒稻草升起的煙霧;烈日下,父親躬腰在水田裡扯秧;扎秧;扯秧。

知了聲聲。

一老太太坐在船艙外,兒子在船頭用力拉著繩索駛向東岸。船到碼頭,老太太起身走上船頭,兒子將繩索拴到船舷的木叉上,沒有拴牢,船又漂離碼頭。老太太站在船頭,說:“還拉一下,拉一下。”兒子用力拉緊繩索,船靠岸,老太太上岸後,兒子才將繩索拴到木叉上。

父親在插秧。

船頭,兒子在擦眼淚(近景推至特寫),一會後走進船艙,將門用力關上,一會又拉開,使勁搖著,口裡喊著:“不。”然後,脫下自已的涼鞋,反覆用力摔倒船板上,喊道:“要耍去!不…不…”坐下將鞋穿上,說:“耍去!”起身走向船頭,拿起繩索便拉,一會後又放下,拿起船頭另一側的繩索用力拉了幾下,然後走到船中央,朝西岸父親幹活的地方邊擦眼淚,邊喃喃道:“爸爸!耍去,不…”

關著的船艙門兩邊,過年時貼的春聯雖然有些損壞,但仍然紅艷奪目,兒子端坐在艙門前,望看船頭一群拉繩的過河人。

夕陽下,渡口灑滿餘暉。渡船徐徐駛入畫面,船上,一群過河人自己拉著繩索在靠岸。

旁白:今天是宋德義替父親撐船的第五天了。他平時都有下午去村里玩耍的習慣,這幾天,卻脫不了身,既累又寂寞,心底的怨氣於是爆發出來了。傍晚時,有幾趟是過河人自己拉繩渡的河。

父親在製作竹篙。

竹篙打碎河面上的瞵瞵波光。朝暉中,東岸碼頭,兩名農婦分別挑著塑膠桶和噴霧器上下船。

湛藍的天空,浮著朵朵白雲。父親駕船駛向西岸,竹篙從船的一側繞過船頭劃了一道漂亮的弧線換到船的另一側。

村中小路上,兒子手拿一根小樹枝朝鏡頭歡快地跑來(慢放);從一農舍地坪跑進屋內;室內,沙發上一老漢摟著他那約兩歲的孫子,經電扇搖拍至剛進屋正在穿衣服的兒子。

兒子和老漢的孫子在廳屋玩積木;在屋外階基上剝玉米,兒子邊剝玉米,邊歡快地笑著,還逗著坐在一旁的老漢的孫子。

旁白:忙完雙搶,宋竹初讓兒子去村里痛痛快快地玩了一天。

河中卵石堆上,站著一隻白鷺,它伸了伸頭,不遠處,另一隻白鷺在飛,一會後飛出了畫面。經河岸搖拍至河中渡船。字幕:

2006年4月

父子倆在風雨亭內看紙箱裡剛孵出來的小雞,船艙內,兒子在逗小雞。圖片報導《渡船上的家》特寫移拍。艙內小木箱上的兩張照片搖至撐船的兒子,外出歸來的父親蹲在渡口碼頭等船,兒子撐船靠岸,父親起身上船,接篙,兒子走到艙內,拿起木箱上的照片,走到船頭看起來。

旁白:市裡的晚報刊登了宋竹初父子以船為家,靠擺渡為生圖片故事。縣城一所國小一個班的同學看了報紙後,募捐了270塊錢,半個月前,由幾名班幹部送到船上。宋德義記住了這些曾和他合影的城裡同齡孩子。

大樹前,渡船在行駛。碼頭上,一群中學生在登船,父親執篙撐船,一女生在學撐船,父親接篙靠岸。兒子撐船靠岸,風雨亭內,兩女生在替兒子換上新衣服和鞋。幾個學生給父親送上禮品,禮品特寫,兒子在吸牛奶,戴上女生給的柳條圈。

女生同期聲:“笑一個噠。”

旁白:這天,又有一批縣城職高的學生來到了印馬渡,他們一來春遊,二來看望這對生活在渡船上的父子,還給兒子買了衣服和食品。

兩女生在行駛的船上拍照。柳條圈特寫。公路旁,學生上車,汽車啟動,父子倆向車內的學生告別。

渡口通向公路的小路上,父親腋下夾著一個紙盒向船上走來,回到船上,走近鏡頭,看見紙盒上印有“彩電寶”字樣和電線圖案。今天,他從縣城買回了一付電視天線。當父親打開紙盒,將天線組件放在船艙外的小桌上時,旁邊的兒子頓時高興得大聲叫喚起來。

船艙內,視窗玻璃上貼著一個紅“喜喜”字

旁白:宋竹初曾對我說,他最大的心愿,是每年能攢下一千塊錢,十年後,拆掉父親留給他的土屋,蓋兩間磚房,給兒子成個家。

父親在組裝天線;在船尾安裝天線桿;從船遙搖拍至船尾的天線桿再至天空中的天線架。

一彎月牙掛在漆黑的天幕,旁邊,一顆明亮的星星在一閃一閃。

船艙內,昏暗的燈光下,父親在調試那台七英寸的黑白電視機;父子倆坐在床上看電視,電視機傳出:“西部情懷…”的聲音(畫外音);父子倆看電視的背影,兒子用打一下飛在身旁的蚊子;從兒子一側推至電視畫面;父親摟著兒子看電視,兒子指著燈下的蚊子,向父親發出:“啊…啊…”的叫聲,他拿著一瓶滅蚊劑望著燈;一群蚊子在燈下飛竄,兒子拿起滅蚊劑對蚊子噴了一下;父親將兒子手中的滅蚊劑放到一旁,指著電視畫面,說:“蚊子死掉了,現在你看這裡。”

電視畫面:兩個女人;一個男人;一群男女;一個女人。

背影。父親一隻手托著下巴,一隻手搭在兒子肩上,父子倆在專心看著電視。

電視畫面:一個女人近景;一隻手拿著一隻噴水瓶在澆花。

從電燈搖拍下來,父親摟著兒子在看電視;電視機背面搖拍至看電視的父子,一隻大飛蛾在鏡頭前飛來飛去。父親摟著兒子,兩人盯著電視,父親說:“看,這裡有條狗。”兒子應道:“狗,嗯。狗!”父親:“她打了一些水在給狗吃。”兒子盯住電視畫面:“狗?哪裡啊?…哪裡啊?…哪裡啊?…哪裡呀?嗯!”父親:“看,這是一條狗呀!”兒子:“狗。”

太陽西沉,在西岸的山巒放出的光芒灑向船蓬。父親在撐船,兒子在船上脫衣服,父親插好竹篙,將赤條條的兒子放入水中,兒子在河中興奮地嘻水、歡笑,朝船上的父親喊:“來呀!”

東岸碼頭邊,幾個男孩在游水。

父親在幫兒子洗頭;自己在洗頭;教兒子游泳:“劃嘛!兩隻手要劃嘛,兩隻腳要蹬嘛!…看我劃,要咯樣子劃。”

父子倆在水中歡快地游著,兒子在水中學著父親的樣子游著,歡笑著;船槳前,父親雙手托著兒子學游水。

木槳前,父親教兒子游泳:“劃嘛。”

父子倆在船上吃早飯。

空鏡頭:渡口,西天暮色,太陽西沉。疊加字幕:

2006年6月12日傍晚,兒子替上岸插秧的父親撐船時,不幸落水身亡

一群雞鴨在風雨亭外的碼頭上吃食,父親孤獨地看著雞鴨吃食,在看和兒子生前的最後一張會影。合影特寫。疊加字幕:

父子倆最後的合影

同期聲。父親坐在碼頭回憶哺養兒子的艱辛:

(他母親)不餵他,一生下來就沒吃過奶。那個時候,家裡有三個吃的,負擔也重,我天天夜裡去打魚,天光又半夜,夜夜打到天光,換到幾塊錢,就買牛奶啊、營養奶粉哪,一般奶粉都沒買給他吃過,都是買營養奶粉、黑芝麻(糊)、牛奶哪,總是買這些東西喂,天光趕半夜。這樣帶出來,累得要死,卻是這個結果……我算了八字,說我沒有崽。

父親在給一大群雞鴨餵食。船艙內,兩隻鴨子特寫,一男子提著兩隻鴨子上岸。父親撐船送一名婦女過河。對岸碼頭,另一名婦女在等渡。

響起船歌:

“盪一槳,

繞一腳哎,

這門手藝偏要學。

不作良田吃白米飯哎,

不紡細紗穿好衣,

我要討個姣蓮(哎)是好(呀)妻!”

畫面黑出。疊加字幕:

一年後,印馬渡將建成一座橋。

後記

印馬渡地處湘中腹地的測水河畔。相傳很久很久以前,一趕馬人趕著馬群從這裡過河時,一匹母馬怎么也不肯上船,趕馬人舉鞭驅趕,那母馬便一頭沖向河中,淹死了。趕馬人告訴擺渡人,兩天前,有一小馬駒被他賣掉後,這母馬便不吃不喝,更不聽他使喚了。當地人為了記住這匹母馬,將渡口改名淹馬渡。

代代相傳中,淹馬渡變成了印馬渡(當地方言中,“淹”和“印”諧音)。

宋竹初是印馬渡的渡工,出生在渡口西岸邊的村子裡,他的兒子宋德義是紀錄長片《印馬渡》中的主人公,剛過完11歲生日,是個半啞的弱智孩子。三年前,在市公共頻道做紀錄片,秋天裡,一次下鄉拍片過河時認識了這對父子,那時,印馬渡的渡船剛剛由木船換成鐵船,80多歲的老渡工隨著老渡船上了岸,50歲的宋竹初再次被村民推舉為渡工,領著八歲的兒子上新渡船安了家。宋竹初上幾代都是擺渡人,他和弟弟整天在父親的渡船上玩,十來歲就學會了撐船,20剛出頭便接替老父親在印馬渡擺渡,因家裡太窮,40歲才娶了鄰村一個女子上岸成了家,這時他的父親巳經去世,村里將擺渡的活交給了另一位70多歲的老船工。

一年後,宋竹初有了兒子。後來夫妻倆發現這孩子是個啞巴,又是弱智,妻子便開始嫌棄兒子,打罵兒子,還經常將兒子的頭按住往水缸里淹。宋竹初極力阻止妻子的暴行,呵護著兒子,既當爹又當娘,將兒子拉扯大。兒子八歲那年,宋竹初的妻子棄家出走,再也沒有回來。這時,新渡船下水換渡工,他便背著鋪蓋,帶著兒子上船安了家。

作者簡介

龔向陽

龔向陽龔向陽,男,漢族,1963年3月生,雙峰縣永豐鎮人,民主黨派成員,中國電信雙峰縣分公司員工。期間曾任婁底公共頻道記者,現兼雙峰網編輯。

龔向陽業餘從事攝影創作10餘年,北京電影學院攝影系函授大專畢業。現系中國民俗攝影協會會員、湖南省攝影家協會會員、婁底市攝影家協會理事,雙峰縣攝影協會主席,雙峰縣第六、七屆政協委員、文聯委員。

1986年開始攝影創作和紀實文學寫作,先後共發表“慰安婦” 系列、流浪兒系列等社會紀實新聞近10萬字,發表、展出攝影作品200多幅(次),其中《日暮催人歸》獲全省第10屆攝影藝術展優秀獎;《老宅新月》獲第全省第二屆樂凱杯攝影比賽彩色組三等獎、《追日》先後獲全省第11屆攝影藝術展銅獎、全省郵電職工美術書法攝影展一等獎、全市“五個一工程”獎、全國五一文化獎提名等20餘個獎項;歷時四年跟蹤拍攝的紀實攝影組圖《一位韓國慰安婦的最後歲月》先後在《南方周末》發表,並獲文化部“紀念中國人民抗日戰爭勝利60周年中華當代藝術家作品展”三等獎。 龔向陽在富厚堂攝影1995年12月被湖南省攝影家協會吸收入會,1996年10月當選婁底地區攝影家協會理事,1997年5月以攝影家身份加入中國農工民主黨,1999年9月擔任婁底市國慶50周年美術、攝影、書法聯展攝影類評審。

1998-2000年間主拍了《雙峰風光》明信片、大型外宣畫冊《中國·婁底》雙峰圖片。2003年開始紀錄片創作,2006年,紀錄片提案《舞台》入圍上海文廣傳媒紀實頻道“真實中國·導演計畫”。歷時三年拍攝的紀錄片《印馬渡》,2007年9月獲中國廣播電視學會“2007國際紀錄片選片會”年度優秀紀錄片獎;10月在第50屆德國萊比錫國際電影節“中國日”上映;與央視的《大國崛起》等三國五部影片同獲2007(第九屆)四川國際電視節“金熊貓”獎國際紀錄片評選人文類紀錄片評審特別獎提名獎,12月在中國(廣州)國際紀錄片大會展映。2008年3月,《印馬渡》被香港中文大學圖書館收藏,5月,入選紐約第四屆REEL CHINA當代中國紀錄片雙年展。