簡介

印支運動及記錄

印支運動及記錄印支運動又稱印支構造期,簡稱印支期,是晚二疊紀至三疊紀(257-205Ma)之間的構造期,在此期間,在今中國及周邊地區發生了印支運動。

法國地質學家Gromaget(1934)在研究越南的地層時,首次提出印支運動的概念。後經黃汲清的倡導,這一概念在中國也得到廣泛使用。最初,印支運動只是指中南半島和中國華南地區中三疊統與上三疊統地層之間的角度不整合所表現的構造運動,但如今已經把從晚二疊世至三疊紀之間的構造運動都統稱為印支運動。

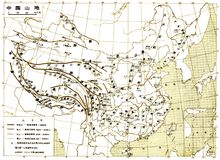

即印度支那運動,由印度支那半島(中南半島)得名。該時期形成的褶皺帶稱印支褶皺帶。20世紀上半葉中國許多地質學家對這一時期的地殼運動作過大量研究,並分別以“象山運動”、“艮口運動”、“淮陽運動”等命名。對這期運動,有人認為屬於晚期海西運動,有人認為屬於早期燕山運動。1945年黃汲清將阿爾卑斯運動劃分為印支、燕山和喜馬拉雅3個旋迴。印支運動對中國古地理環境的發展影響很大,它改變了三疊紀中期以前“南海北陸”的局面。包括川西、甘肅和青海南部等地的“雪山海槽”全部褶皺升起;海水退至新疆南部、西藏和滇西一帶,仍屬特提斯型海域;長江中下游和華南地區大部分已由淺海轉為陸地。從此中國南北陸地連為一體,全國大部分地區處於陸地環境。

構造活動

晉寧-印支運動階段-震旦紀

晉寧-印支運動階段-震旦紀印支期對於中國地質來說是一個非常重要的時期,在此期間,揚子板塊、

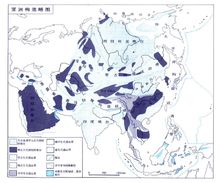

華夏板塊和屬於親岡瓦納構造域的思茅-印度支那板塊、保山-中緬馬蘇地塊均拼合到歐亞板塊之上,使中國四分之三的陸地完成了拼合和統一。

具體過程是:華夏板塊和揚子板塊在中三疊世末期率先完成碰撞、拼合,形成華南板塊,二者之間則形成紹興-十萬大山碰撞帶。幾乎與此同時,思茅-印度支那板塊也與之碰撞拼合,之間形成金沙江碰撞帶的南段。晚三疊世,保山-中緬馬蘇地塊拼合到華南板塊之上,之間形成瀾滄江碰撞帶的南段。最後,華南板塊與在印支期之前已經拼合到歐亞板塊之上的中朝板塊發生碰撞、拼合,之間形成秦嶺-大別山碰撞帶(其東段為南黃海嵌入構造所阻斷)。由於印支期的構造活動相當劇烈,在發生碰撞的各板塊內部都發生了廣泛的褶皺變形。

以天迭紀的印支活動

以天迭紀的印支活動據估計,上述四條碰撞帶所形成的山脈都不太高,估計海拔不超過3000米;

而且由於當時中國大陸的緯度要比今天偏南10度左右,四條碰撞帶均位於熱帶-亞熱帶區域,炎熱潮濕的天氣使這些山脈很快就被夷平。今天位於金沙江斷層帶和瀾滄江帶斷層帶附近的橫斷山脈,以及位於秦嶺-大別山斷層帶上的秦嶺,都是在印支期以後的構造運動中升高的。

地應特徵

是地學工作者追索印支期以來

是地學工作者追索印支期以來印支期地應力的主應力方向,按今天的方向來說,在中國大部分地區近似

北南走向,僅雲南西南角為與金沙江帶和瀾滄江帶近似垂直的東西走向。由於當時的磁北方向較今天東偏30度左右,因此當時的主應力方向也較今天東偏30度左右。

對中國及其鄰區大地構造發展的意義

印支運動在中國及其鄰區大地構造發展中的意義十分重大。印支運動使亞洲東部三個不同陸塊(揚子、中朝、西伯利亞)進一步疊接。當時,在西伯利亞與中朝之間(中亞-蒙古褶皺系)和中朝與揚子之間(秦嶺褶皺系)都曾發生過強烈的褶皺、逆掩,使地殼進一步疊復、縮短。在濱太平洋構造域,印支運動標誌著西太平洋比尼奧夫帶強烈運動的開始。它不僅使中國東部大陸邊緣的印支地槽褶皺,而且使中國東部大陸地殼開始活化,形成自西向東,即由大陸向海洋愈來愈強烈的基底和蓋層的褶皺和逆掩,以及相應的岩漿活動和成礦作用。自此以後,中國東部地區轉化為濱太平洋大陸邊緣活化帶。印支運動是特提斯構造帶第一次重要的構造活動。這一褶皺帶向南經馬來、印尼與濱太平洋印支褶皺帶相連,向西經帕米爾、阿富汗一直延伸到高加索或更遠。