簡介

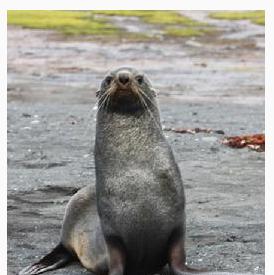

南極海狗

南極海狗南極海狗(A

南極海狗

南極海狗 南極海狗

南極海狗南極海狗生長在南極冰天雪地里,它的毛層很厚,加上皮下有一層10毫米左右的結締組織。其中有膠原纖維、網狀纖維、彈性纖維、神經、血管及脂肪,可抵禦嚴寒。在南極動物中屬較兇猛的種類,牙齒特別鋒利,能主動攻擊別種動物。

南極海狗

南極海狗南極海狗分布於南極幅合區以南,南緯65。以北島嶼上,即南設得蘭群島、南奧克尼群島、南桑威奇群島、南喬治亞島、克爾格倫、布威特、赫德和麥克唐納島。估計有369000頭。

物種命名人及年代:Peters,1875

形態特徵

南極海狗

南極海狗南極海狗俗稱海狼。體被粗毛和密厚的絨毛,背部深灰褐色,腹面稍淡,頭骨額凸。雄獸體長1.7~2m,重88.8~197kg,雌性1.17~114m,重19.5~50.8kg,平均34.1kg。雄雌大小之比是3.9:1。體被粗毛和密厚的絨毛,頸部粗毛平均長21.8mm,腹部12.7mm。背部深灰褐色,腹面稍淡。頭骨額凸。吻寬而短。顱基長244mm。鼻短35mm,前部寬喇叭形。齶寬而平。上頜第4~5和5~6頰齒間虛位,齒甚小,單尖,由前面後,齒冠漸小。

南極海狗比較兇猛,在南喬治亞以磷蝦為食,也吃魚類、烏賊和企鵝。在南喬治亞幾乎全以磷蝦為食,也吃南極魚、烏賊和企鵝。

仔獸雄性長58~66cm,重4.9~6.6kg,雌獸58~66cm,4.8~5.9kg。哺乳期約4個月。雌性3~4年,雄性8年性成熟。已知雌獸能活23年。雄獸13年。

科屬簡介

毛皮海獅屬又名南海狗屬

毛皮海獅屬又名南海狗屬南海狗屬

毛皮海獅屬(學名:Arctocephalus)又名南海狗屬,是海獅科的七個屬之一,與北海狗屬同屬於海狗亞科。

海獅科

海獅科(拉丁語學名:Otariidae)是食肉目動物中的一個科,是長有外耳的鰭足動物,總共有14種。而那些長有內耳的鰭足動物則被稱為真海豹,即海豹科(Phocidae)。

海獅科包括體形比較大的鰭足動物,如在世界各大洋多岩礁的海岸組成很大群的海狗和海獅。與海豹科的動物相比海獅科的動物還保留著比較好的、適應陸上生活的特徵。

在生物分類學中這個科是1825年英國動物學家約翰·愛德華·格雷建立的,其拉丁語學名來自於原型標本南美海獅。

特徵

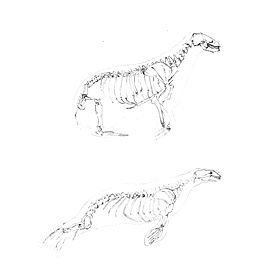

海獅科動物(上圖)與海豹科動物(下圖)骨骼的區別

海獅科動物(上圖)與海豹科動物(下圖)骨骼的區別大小和重量

海獅科動物的大小和重量可以差別很大,比如雄性紐西蘭海獅(Phocarctos hookeri)的體長可達3.5米,而雌性加拉巴哥海狗(Arctocephalus galapagoensis)的身長只有一米。有些種的雌性的體重只有25千克,而雄性北海獅(Eumetopias jubatus)可重達500千克以上。所有海獅科動物的性雙態性均相當大,有些甚至非常大,比如雄性北方海狗(Callorhinus ursinus)比雌性北方海狗約重4.5倍。海獅科動物的性雙態性是其特殊的繁殖方法導致的。

皮毛

海獅科動物身體瘦長,呈錠子形,身上被同樣長的、一般棕色的皮毛。海狗還有一層非常密的細毛,其中的空氣泡可以在水下起保暖作用,這層毛每隔一段時間就會被更新。與海豹科動物不同,海獅科動物皮毛的更新不斷進行,沒有一定的換毛期。海獅科動物皮下的脂肪層一般比海豹科動物也要薄。

顱骨和牙齒

海獅科動物的顱骨很像熊的顱骨。與熊的顱骨一樣其蝶骨(Os sphenoidale)的大翼被一條隧道貫通。頸內動脈(Arteria carotis interna)從這根隧道穿過蝶骨為腦子帶來氧氣和營養。顳骨(Os temporale)上的顳骨乳頭突(Processus mastoideus)也與熊科動物一樣非常發達,這個部位是一塊非常有力的肌肉的固定處。不過顳骨乳頭突與中耳的窩(Bulla tympanica)明顯分離。上部頭關節(Articulatio atlanto-occipitalis)的關節頭(Condylus occipitalis)上移。眶(Orbita)不完全分離,在額骨(Os frontale)的後緣和上緣分別有兩個明顯的突出,這兩個突出分別被稱為Processus postorbitalis和Processus supraorbitalis。海獅科動物的下顎部分在頜聯合(Symphysis mandibulae)處沒有完全長在一起。雄性動物與雌性動物的顱骨在各部分的大小比例上往往稍許有些區別。

海獅科動物的嘴中每側有三個上方的門齒和兩個下方的門齒,除上方最外的門齒外其他門齒均有兩峰。門齒後上下各有一犬齒,此後上下各有四枚前臼齒。所有海獅科動物的下方均有一枚臼齒,上方則按各種不同有一至三枚臼齒,所有前臼齒和臼齒均是同樣的形狀。總的來說海獅科動物牙齒用牙位表示法來表示為3/2 1/1 4/4 1-3/1。

脊柱

脊柱的頸椎和約15根胸椎明顯加強,這是對這部分在陸上運動時所受到的很強的力的適應。尾椎比較短。胸骨(sternum)在胸骨柄(Manubrium sterni)多棱而堅硬。

四肢

與海豹科動物不同的是海獅科動物依然可以在陸上行走時使用它們的四肢。它們的前肢非常有力,覆一層革質的、光滑的表皮。尤其海狗的前肢很長,在五根手指上還顯示著退化了的指甲。手指從外向內越來越短。後肢比較短,可以轉到身下,幫助陸上運動,這是海豹科動物無法使用的技術。在內部的三根腳趾上還很明顯地有指甲,外部的兩根腳趾上的指甲已經退化了。

呼吸系統、循環系統、生殖系統和遺傳學

大多數種的肺擴大,除四肢外海獅科動物缺乏體表的、對調解體溫重要的毛細血管。因此它們在陸上往往將尿撒在四肢上來使用其蒸發熱來降低體溫。

與海豹科動物不同的是海獅科動物的睪丸位於體外的陰囊中。其染色體組共有18對染色體。

感覺器官

海獅科動物有外部的耳殼,它們的耳殼一般只有約5厘米長,內有軟骨,向外尖。所有的海獅科動物的眼眶上沒有觸毛(Vibrissae),這也與海豹科動物不同。

生境分布

南極海狗的幼獸

南極海狗的幼獸在極地、溫帶和亞熱帶海洋中均有海獅科動物生活,在北冰洋和南極洲的海洋中的數量最高。在西伯利亞和北美洲的北岸、太平洋中沿北美洲和南美洲的海岸從阿拉斯加州至墨西哥以及從秘魯北部至合恩角、沿亞洲北部東岸從日本至俄羅斯的東北、紐西蘭南島和科隆群島、在大西洋南美洲東岸從火地群島至巴西以及南非的南岸和西南岸、在北大西洋歐洲北岸至丹麥。在印度洋中澳大利亞南岸也有重要分部。此外在南極洲的海洋中許多孤立的島嶼上也有海獅科動物生存。

與其他鰭足動物一樣海獅科動物大多數時間生活在海岸附近的海水中,有時也生活在大的河流入海口的鹽沼中,偶爾會進入到河流的淡水中。交配和哺育是在陸上進行的,它們尤其喜歡多礁石的島嶼或者偏僻的沙灘,在這些地方一般沒有天敵。與海豹科動物不同的是至今沒有發現生活在浮冰上的海獅科動物。總的來說海獅科的動物比海豹科的動物更加喜歡溫暖一些的水溫。

行動

在水中海獅科動物只使用前肢作為滑漿前進,後肢則被動地拖在身後,這樣它們可以達到27千米每小時的速度。

與海豹科動物不同的是海獅科動物可以在陸上比較好地前進。在不平的地面上海獅科動物可以逃避一個奔跑的人,受過訓練的動物甚至可以爬梯子。

在陸上運動時海獅科動物主要使用其伸出的前肢,其“手腕”可以向外呈90°翻出,平地支撐在地上。後肢則可以摺疊到體下,然後將身體向前頂。

生活方式

所有海獅科動物均是非常社會性的動物,它們往往集群。通過非常豐富的叫聲變化它們可以互相通訊。尤其在交配時它們組成非常大的集群,這也許也是因為適應於哺育幼獸的場地比較少的緣故,因此它們只好在相應的場地群集。至少雌獸往往回到它們誕生的群。

營養

大多數海獅科動物的食物非常雜,它們不限於一種獵物,唯一的例外是只吃磷蝦的南極海狗(Arctocephalus gazella)。其他海獅科動物除磷蝦外一般還捕食小的群聚的魚、烏賊和其他甲殼動物。一些種還捕食企鵝等鳥類和其他鰭足動物的幼獸。與海豹科動物不同的是海獅科動物一般只在淺水中活動,最深的有記錄的海獅科動物的潛水深度為100多米。

繁殖 南非海狗棲息地

南非海狗棲息地所有的海獅科動物在繁殖期均是由一頭雄獸控制一群雌獸。雄獸首先到達繁殖地,到達後它們開始為地域互相爭鬥。這個爭鬥非常激烈,往往見血,有時甚至會致死。弱的雄獸只能獲得不好的地域,比如離海灘比較遠的地方或者比較邊緣的地方,強的雄獸則可以占領離海近、比較中心的地方。雌獸到達時雄獸已經決定了它們的地域,強的雄獸的地域內可以有多達80頭雌獸。雖然如此它們依然必須不斷地保護它們的地域,防止鄰近的其他雄獸擴張它們的地域。有時在地域爭鬥的過程中會有幼獸被壓死。由於雄獸在這段時間裡假如離開它們的地域的話就等於放棄它們的地域,因此它們必須日夜保護它們的地域,有些種的雄獸可能十數個星期無法捕食,在這段時間裡它們必須靠自己的積蓄為生。這可能是海獅科動物性雙態性這么大的原因。由於生殖期的條件要求對雄獸非常高,因此大多數雄獸只能維持兩三年中心地域,此後就得讓位給年輕的雄獸了。

海獅科動物的孕期非常長,一般在11至12個月之間,澳大利亞海獅(Neophoca cinerea)的孕期甚至達18個月,因此雌獸到達後首先生一年前交配時受精的幼獸,幾乎總是只產一仔。幼獸出生時被一層極密的胎髮來防止失溫。兩至三個月後這層胎髮才被一般的皮毛取代。幼獸出生後立刻會游泳,在出生後半小時內也可以在陸上運動。

幼獸出生約一周后雌獸與她所在的領域的雄獸交配,此時雄獸的暴性達到頂點,它們往往用武力防止雌獸離開它們的領域。直到交配後雌獸才可以離開領域去尋找食物。但是此後它們依然定期會到陸上來哺育幼獸。

幼獸的哺乳期在四至六個月之間。幼獸與母獸之間的辨認是通過叫聲完成的。每頭幼獸有其特有的叫聲,它在聽到母獸的叫聲後就以此回答,母獸則能從許多其他叫聲中聽出自己的幼獸的叫聲。此外母獸還通過嗅覺來核實幼獸。

與海豹科動物不同的是海獅科動物母獸與幼獸之間的關係可以維持相當長時間。有些幼獸在下一年的幼獸已經出生後還不定期地從母獸獲得奶。北海獅的母獸甚至可能同時哺乳連續三年的幼獸,但是在這種情況下最年輕的幼獸的狀況一般非常糟糕,往往被俄死。

海獅科動物可以活到20多歲。

威脅

雖然人類有史以來一直捕獵海獅科動物,但是一直到近數世紀它們才遭到滅絕性的打擊。對南海獅的捕獵雖然從16世紀就開始了,但是此後數世紀中往往整個棲息地的群被消滅。從1786年至1867年在白令海的普利比洛夫群島上估計有250頭北方海狗被獵殺。到19世紀末南極海狗幾乎滅絕。到1954年加拉巴哥海狗被重新發現為止它們以為已經滅絕。璜費南德茲島海狗則是在1965年被重新發現的,此前也被列入滅絕。20世紀初開始採取的保護措施使得情況有所好轉。21世紀初對海獅科動物最大的威脅不在於有限的捕獵(比如阿留申人被允許有限地捕獵海獅科動物),而在於海洋污染和漁業。

有害的元素如銅、砷以及有害的有機化合物如多氯聯苯和DDT積累在海獅科動物的皮下脂肪層中。雄獸脂肪層中的有害物質隨年級不斷上升,而哺乳的雌獸脂肪層中的有害物質則下降,這說明它們可能通過奶將這些有害物質傳給幼獸。由於從日本、西伯利亞到阿拉斯加、加利福尼亞許多種均受害,說明這個問題不是一個局部問題。

現代工業化的漁業導致過量捕撈,使得許多鰭足類動物喪失了其食物。阿拉斯加的北海獅的數量減少基本可以確證是由於許多幼獸俄死導致的。此外由於打魚經常在鰭足動物的棲息地附近進行,往往有海獅科動物纏在網中混獲死亡。通過對打魚工具和技術的改進至少這個問題有所減輕。

世界自然保護聯盟的紅色名錄中將北海獅列入“瀕危”,五個其他種(北方海狗、加拉巴哥海狗、璜費南德茲島海狗、北美毛皮海獅、紐西蘭海獅)處於“易危”。此外加州海獅的一個亞種(Zalophus californianus wollebaecki,在世界自然保護聯盟被列為種)被列為瀕危,另一個亞種(Zalophus californianus janonicus)已經滅絕。

進化史

從進化史的角度來看海獅科可能與海象科最近。

由於上述的許多解剖學和生理學的特徵(比如前肢強壯)過去一般認為海獅科動物是比較原始的海豹科動物,但是這個見解現在已經過時了。首先現代的分類學不再區分原始的或者現代的物種,其次海獅科動物與海豹科動物最早的化石差不多一樣老。

化石

最早的海獅科動物化石是中新世遺留下來的。這個時候留下來有兩個屬,其鰭足的解剖學明顯可以看出屬於海獅科,這兩個屬與今天存在的動物的關係不明。在北美洲太平洋海岸發現的Pithanotaria是至今為止已知的最早的海獅科動物,它們生活在中新世中期,距今約1200至1300萬年。它們身長約1.5米,與今天的加拉巴哥海狗差不多大。中新世晚期的Thalassoleon也是在北美洲的太平洋海岸發現的。這個屬已經明顯大得多,而且顯示典型的性雙態性。這兩個種可以均以當地海岸附近廣大的海草森林的豐富營養供應為生。

屬於海狗的海狗屬和南海獅屬以及屬於海獅的海獅屬已經在上新世早期出現,其他今天尚存的最早的化石均源於更新世,它們的祖先可能與南海獅屬類似。

雖然海獅科動物的分布史可能永遠無法完全重建,但是今天至少對這個歷史有一定的粗步認識:按照現在的認識海獅科與海豹科均起源於北美洲的北太平洋海岸,從這裡它們首先向北和向西擴展,最後普及到整個太平洋北岸。數百萬年後南北美洲的陸橋形成後它們又沿海岸向南擴展到南美洲。

從那裡它們繞過合恩角進入南大西洋,然後沿美洲東海岸向北普及,但是它們似乎無法越過熱帶水域這個障礙,與此同時它們跟隨南極繞極流到達南非以及南印度洋中的孤立島嶼。這個第一批擴散主要是海狗類的動物,此後還發生過一次第二批擴散,這次也是從北太平洋出發,這次是海獅類的動物。它們越過赤道後與第一批擴散一樣繞過南美洲進入大西洋。紐西蘭和澳大利亞的動物可能也是從南美洲到達的。

適應

海獅科動物一夫多妻式的生活習慣可能源於其兩棲的生活方式:由於雌獸必須在陸上哺乳和生育幼獸,而陸上合適的場地有限,因此它們不得不在海岸附近擠在一起。而最強壯的雄獸則因此可以占據地域。這個過程不斷升級,最後導致了巨大的性雙態性。由此海獅科動物的性雙態性是性選擇導致的。