簡介

凱西站是澳大利亞的一個南極考察站,最早由美國建於1959年,時稱Wilkes站,後來於1969年由美國移交澳大利亞,改名凱西站,1988年經過一次搬遷,到達現在的站址。

基本情況

凱西站

凱西站凱西站的前身是由美國建於1959年建的幾十公里之外的威爾克斯站(Wilkes),1969年由美國移交澳大利亞,改名凱西站。1988年經過一次搬遷,到達現在的站址。如今,那裡已經成為歷史的遺蹟,一些用具至今仍舊陳列在凱西站的大廳中,斑駁的銅銹、模糊的玻璃、依稀可見的字跡都在述說人類早期探索南極的那段歷史。如今,凱西站的規模可以說是十分舒適了,除了每個星期都有國內補給保障外,站上還建立了一系列設施,科研保障類的包括實驗棟、氣象棟、通訊棟、發電棟、污水處理棟,餐廳、倉庫、精工車間(包括木工車間、水暖車間、機匠車間)等。

站上的醫院包括了牙科、X光室、手術室、病房和病人洗澡間,就算在整個南極科考站中也是規模比較齊全的一個了。另外站上的一個獨特風景就是消防棟,那裡專業的消防車和消防設備一應俱全,雖然這個派不到用場並且希望用不上,但是如果出現去年俄羅斯進步二站的火情,這樣的消防設施將還是會發揮作用的。

凱西站

凱西站站上的娛樂設施也會讓科考隊員們科考之餘不再寂寞:檯球桌、桌球台、攀岩牆、飛鏢、健身房、圖書館以及讓人羨慕的專門的放映廳,我們參觀了一下,那裡珍藏了不少經典膠片電影。泡上一杯現磨咖啡,躺在軟軟的沙發上或是臨窗而坐望著遠處的雪景和冰山,聽著音樂,這種生活多少有些愜意。

還有一處設施也值得我們思考,那就是他們的發電設施。在南極考察站,發電設施一般都與其它人建築隔開,單獨成為一棟建築,大家習慣上稱之為發電棟。隔開的原因在於,一是發電機聲音太響,影響隊員生活,二是防火。凱西站有兩個發電棟,相距很遠,一棟工作,另一棟備用。問題在於,他們的一個發電棟的設施就與我們中山站的相當——也就是說,他們對考察站“心臟”的安全考慮到了絕對的程度,萬一失火,也有另外一棟能夠保障考察站的安全運行。我們知道,發電棟一般都是兩組發電機,一組工作一組備用,他們有

凱西站

凱西站兩個發電棟,就是說他們平時只用四分之一的能力供電。而相對來說,我們的一個發電棟的安全係數比他們就低多了,萬一出現火災,“心臟”停止工作,後果將不堪構想。

凱西站有生活樓、發電樓、實驗樓、通訊氣象樓、倉庫、消防樓、車間等幾座建築。生活樓是一座兩層高的紅色建築,是科考人員起居、休閒娛樂和就餐的地方,房間基本都是單人間,平均3人共用一個衛生洗浴間。樓內有圖書館、桌球、檯球、飛鏢、電影室、健身房、攀岩牆等娛樂設施,還有一個迷人的小酒吧,免費供應凱西站自產的啤酒。餐廳是自助式的,各種口味的袋泡茶和現磨咖啡任君選擇,還全天供應美味的糕點。第一次到凱西站的時候是周六晚上,凱西站的隊員經過了一周的工作,正在度過一個輕鬆愜意的周末夜。

凱西站

凱西站主發電樓是凱西站的心臟,內有4台機組,正常情況下運行2台,超載情況下運行3台,另有一台備用,4台機組輪流工作,工作滿4萬小時後退役。另有一應急發電樓,有2台機組。

實驗樓是科考人員工作的地方,有可容納18人的辦公室,以及化學、生物的通用實驗室。

通訊氣象樓內有無線電及氣象監測設備,站長的辦公室也在此。氣象室裡面的飛鏢是特製的,不同的格子對應不同的天氣情況,人們戲稱天氣預報員每天通過擲飛鏢來預測天氣。

倉庫分常溫、冷藏、冷凍三個庫,分類儲存了站上大部分的食品、日用品和工程材料等物資。

消防樓里有一輛救火車及兩輛救火摩托,在遠離人煙的南極大陸,消防工作十分重要,前段時間俄羅斯進步站發生的火災中,一棟建築全部燒毀,一名科考人員死亡,要是進步站也能配置完備的消防設施,也許慘劇就不會發生。

車間裡分金工、木工、電工、水暖工等多個工作室,負責維修站上出現故障的設施。

除了這些建築物,室外還有衛星天線、科考儀器等多種設備。

氣候

凱西站

凱西站凱西站經歷的氣候屬寒帶氣候:

氣候表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年

日平均最高溫(°C)2.6-1.3-7.2-11.8-13.6-13.6-15.0-15.6-14.4-10.0-2.72.1-8.4

日平均最低溫(°C)-2.6-7.3-13.2-17.3-19.3-19.5-20.8-21.7-20.6-16.4-8.9-3.2-14.3

平均日照時數8.37.75.33.81.60.00.63.05.17.58.78.95.0

平均多雲日數16.013.313.811.910.59.610.610.911.713.214.415.7151.5

考察

凱西站之行考察隊去凱西站,主要是迎接政府代表團。按照計畫,雪龍船離開墨爾本後,以國家海洋局副局長陳連增帶隊的中國政府代表團也開始南下,先到達澳大利亞,再乘澳大利亞澳大利亞到達凱西站,與考察隊會合,然後乘雪

凱西站

凱西站龍船前往中山站。在中山站進行短暫的停留後,代表團將飛往他們最終的目的地:位於冰穹A地區的崑崙站,主持崑崙站開站儀式。因此,離開墨爾本後,雪龍船並不是向西南而一路南下,再次越過西風帶,徑直向南而去。凱西站差不多就在墨爾本的正南方。

第三次西風帶

這也是我們這次南極之行第三次穿越西風帶。細細想起來,這應該是我最愉快的一次穿越西風帶了。其實浪還是那樣,鋪天蓋地地來,只是沒什麼感覺,還想到西風帶了沒有呢,怎么不那么暈啊?跑到駕駛台去問,駕船的小朱還開玩笑:這傢伙一點事都沒有啊!原來雪龍船已經航行在西風帶上了!外面巨浪滔天,狂風勁舞,但的確沒有初上西風帶的痛苦了——那是怎么樣的難受啊,真說一種不清楚的痛苦。有的隊員在過西風帶的那一個星期都躺在床,根本就不見人影,直九機長齊煥清就是這樣。平時熱鬧的餐廳也顯得空蕩蕩的,大廚老朱也是看著剩菜,天天為豐富大家生活發愁。隊員見面也多是互相鼓勵:堅持吃東西!我自己的反應是,東西可以吃,但絕對地疼,如重感冒一樣,最痛苦的是沒法寫文章——根本無法集中精力,這對於記者來說是要命的事情。

沒想到,這一次竟然就這么樣地航行在西風帶上了!一種輕鬆涌滿全身。期待中的痛苦就這樣過去了,那真是一種享受啊!

之後,這種感覺陪伴了我這次的全部航程。出了西風帶,進入平靜的浮冰區,大片大片的荷葉冰靜靜地漂浮在靜得像鏡子一樣的海面,海面是那種深墨色的藍,藍得讓人有種想跳進去的衝動。

南極釣魚

凱西站

凱西站我們到達凱西站時,政府代表團還沒有到,利用這點寶貴的時間,大家下好休整一下。雪龍船就停在距離凱西站還遠處的海面,那裡是一個海灣,灣內就像一個湖一樣,有幾塊零星的塊浮冰,成群的企鵝就在灣內覓食——那真是冰海的精靈啊,企鵝們像魚一樣,在冰冷的海水中遊動,有時會快速地游到水面,但多時在水中,便在船舷邊上也看到它們的身影了。那時節,看企鵝就是一大樂趣。

有些人已經拿出魚桿了——後來到了凱西站,我也看到澳方隊員備有魚桿,看來在遠離人間煙火的地方,也有這樣的享受。雪龍船停泊的地方只有水深30米左右,魚鉤下去,不一會便能感覺有魚上鉤了,拉上來看時,與國內的魚全然不同,多是那種嘴比身體大的那種,也叫不上來名字,就叫大嘴魚好了,趕緊送到大洋隊,他們有專門的器皿,可以好好保存這些難得的樣品。有一種魚叫“狐狸”魚,那是大家最期望釣到的,聽說整個腦袋就如同狐狸一樣,可惜沒有釣到。南極的魚最容易釣了,可能它們不知道還有人類這種高智商的可怕動物吧,也許因為在那種環境中食物的寶貴,好容易得到一口,那是絕對不會撒開嘴的!還能想起氣象預報員張海影釣魚的樣子:看別人釣,她也手痒痒了,也要根魚線,坐在船舷上,竟然也給她釣到了,兩隻手一上一下地拉線,興奮的不得了。

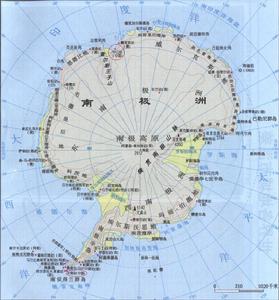

到凱西站

凱西站位於勞冰穹(LawDome)的西海岸。勞冰穹是一個小的、近乎圓形的冰帽,直徑為200公里,高度為1,395米。而凱西站就建立在冰穹邊的群山當中。作為一個有著悠久歷史的科考站,凱西站無論是在選址建設還是在設施保障上都已經日趨成熟,水上交通:凱西站外的NEWCOMBBAY水域開闊,水深能夠保證破冰船的航行,即便是在站區的碼頭,水深也有4米以上,小艇可以輕鬆停靠,而且沒有冰山的騷擾。空中交通:離凱西站70公里左右有機場,有一條著名的“藍冰”跑道,固定翼飛機和空客219能停靠和降落,除了極夜和惡劣天氣,每周澳大利亞都有往返於凱西站和國內的航班,對凱西站進行補給。政府代表團也將從澳大利亞搭乘飛機抵達凱西站,然後由雪龍船運送到中山站。

參觀凱西站是一次難忘的學習之旅,也看到了我們南極科考站的過去和將來。

借鑑

在等待代表團的過程中,考察隊組織了一次與凱西站的互動:我們的人分兩批上站上去,他們的人分兩批到船上來。大家都這著一種特別的興奮,因為對多數隊員來說,這是第一次參觀國外考察站。凱西站顯然要比我們的中山站大多

凱西站

凱西站了,與我們新建的規模差不多,但另一個訊息說他們又要重建,聽說理由是建築材料對人體有害。但能感覺到澳大利亞對對考察站建設的重視與投入。可能是在南極吧,也可能是凱西站本來一直就與中同考察隊保持良好的關係,因為我們的到來,他們還專門準備了中國人愛吃的麵條。大家見面都非常熱情,他們的站長還親自陪同我們,介紹站內情況。凱西站的餐廳是完全的西式餐廳,還有專業的咖啡機,他們的生活及設施要比我們的要豐富多了,如同剛剛解決溫飽的人家與小康人家的差別。

與凱西站隊員的交流有兩次,一次是看他們攀岩:在一邊看時,他們動員我試試,試試就試試,我一口氣來了攀了次3次,看得他們直喊“OK!”另一次是打桌球。他們的球檯、球拍還有球實在是不專業,哪知道這些呀,要不上站時帶上自己的球拍好了。與澳大利亞隊員的一場桌球是大洋隊員余雯安排的,對方的球技確實不敢恭維,只知道用力抽球、拉弧線,不知道用巧勁,在我的削中反攻下,只有搖頭的份。

想起老隊員告訴我的一件不愉快的往事:也不知道是哪年哪次隊,在訪問了澳大利亞哪個站,告別對方後正要登上小艇回雪龍船時,隊員們被澳方隊員攔住,說他們的圖書資料缺了,肯定是中國隊員拿走了!為此雙方都了不愉快,一方解釋沒有拿,一方堅持丟了東西,一定是中國隊員拿了!最後的結果當然是不歡而散了——中方找遍了每一個隊員的行囊也沒有發現他們的東西,澳方也沒有確鑿的證據說明中方隊員拿了他們的東西。這只是中國南極考察史中一個小插曲。其實在上個世紀,西方世界這樣對中國南極考察的質疑就從來沒有停止過。在以後的敘述中我還會提及。當然後來兩家關係又好了。特別是2008年,澳大利亞冬季內陸考察隊在中山站遇困,最後由我們越冬隊和俄羅斯越冬隊員一起,持續駕車50多個小時,在風雪南極的極夜中送他們回到戴維斯站後,才讓他們真正感受到中國人的勤勞、善良、無私和友誼。因為這次友誼之援,我們建設崑崙站時,出發前受冰情的影響而導致運力緊張,戴維斯站有一些燃油在出發地基那裡,與他們聯繫時,他們也痛快地表示如果需要就可以拿去使用。

在凱西站,我見到了真正的南極植被:苔蘚。站區後面的小山坡全部被那種黑黑的苔蘚覆蓋,最細小的石頭上也會長有。苔蘚呈黑色,仔細觀察,根部為白中帶黃,骨頭的顏色。其分枝為黑色,有白色的紋理,最長的有六七公分長。聽說這種苔蘚一百年才能長一公分,看來我看到的苔蘚得是鄭和下西洋時代的了。雪水消融處,石隙間有水緩緩流動,石頭間還有地衣,嫩綠嫩綠的,那是我見到的唯一的綠色。讓人想起家鄉,想起江南的雨天。

“藍冰”跑道

凱西站最讓人羨慕的,是他們的“藍冰”跑道。

“藍冰”跑道距離凱西站70公里,跑道長4千米,是澳大利亞最大的冰上飛機跑道,與正規機場跑道完全一樣,設施齊全,完全可以降落大型客機,差別只是建在冰面。去過機場的隊員對他們的機場設施也是讚嘆不已。“藍冰”飛機跑道是澳大利亞政府南極洲航線的一部分,早在2006年他們就施工了。老外也會玩命,甚至在零下40度的條件下堅持施工。因為“藍冰”跑道的建成,澳大利亞實現了5小時直飛南極的夢想,避免了海上航行尤其是穿越西風帶的痛苦,又節省了時間,這對科研人員來說的確是一個高興的訊息。因為機場的建成,使得人員進出南極更加方便,澳大利亞甚至認為這個專門為科研人員設計的空運航線還會推動澳大利亞南極旅遊業的發展。有人預測,未來20年,僅僅從南美洲出發前往南極的人員會超過20萬,澳大利亞顯然不會放過這個既能增加自己影響又可得到實惠的業務。有訊息說,澳大利亞認為南極航線將會增強的南極研究能力,確保其國際領先地位。從中國政府代表團願意選擇這條航線看,澳大利亞航線的開通,對於東南極區域的影響是顯而易見的。

從南極航行回澳大利亞,包括我們回國,最少得10天(回到中國得近一個月)以上的航行,這對於隊員是有好處的。這一過程會漸漸舒緩隊員南極生活與現代社會的心理壓差,起到減壓的作用。因此也有專家就澳大利亞航線的開通開展了其對人心理包括體能恢復的影響。看來關於南極所有的活動都將是科學研究的一部分。好在中國隊員這方面可能性小一點,我們至少要經過從澳大利亞到國內的過程,這一過程已經夠我們減壓和適應的了。我本人的一個體驗是,從南極回來後,最少有兩個月時間,我是沒法跟上北京快節奏的生活的,腦子時常會出現南極的冰山南極的雪,和在那裡的生活。我想,隨著再次進入現代都市生活節奏,這些記憶會漸漸少一些,但肯定有一些會永遠銘記在我的心裡。