學科創立

協同學

協同學協同學是20世紀70年代初聯邦德國理論物理學家哈肯創立的。

60年代初,雷射剛一問世哈肯就注意到雷射的重要性,並立即進行系統的雷射理論研究。

在深入研究雷射理論的過程中,哈肯發現在合作現象的背後隱藏著某種更為深刻的普遍規律。他在1970年出版的《雷射理論》一書中多處提到不穩定性,為後來的協同學準備了條件。

1969年哈肯首次提出協同學這一名稱,並於1971年與格雷厄姆合作撰文介紹了協同學。1972年在聯邦德國埃爾姆召開第一屆國際協同學會議。1973年這次國際會議論文集《協同學》出版,協同學隨之誕生。1977年以來,協同學進一步研究從有序到混沌的演化規律。1979年前後聯邦德國生物物理學家艾根將協同學的研究對象擴大到生物分子方面。

研究對象

協同學

協同學協同學研究協同系統在外參量的驅動下和在子系統之間

的相互作用下,以自組織的方式在巨觀尺度上形成空間、時間或功能有序結構的條件、特點及其演化規律。協同系統的狀態由一組狀態參量來描述。這些狀態參量隨時間變化的快慢程度是不相同的。當系統逐漸接近於發生顯著質變的臨界點時,變化慢的狀態參量的數目就會越來越少,有時甚至只有一個或少數幾個。

這些為數不多的慢變化參量就完全確定了系統的巨觀行為並表征系統的有序化程度,故稱序參量。那些為數眾多的變化快的狀態參量就由序參量支配,並可絕熱地將他們消去。這一結論稱為支配原理,它是協同學的基本原理。序參量隨時間變化所遵從的非線性方程稱為序參量的演化方程,是協同學的基本方程。演化方程的主要形式有主方程、有效朗之萬方程、福克-普朗克方程和廣義京茨堡-朗道方程等。

學科內容

協同學的主要內容就是用演化方程來研究協同系統的各種非平衡定態和不穩定性(又稱非平衡相變)。例如,雷射就存在著不穩定性。當泵浦參量小於第一閾值時,無雷射發生;但當其超過第一閾值時,就出現穩定的連續雷射;若再進一步增大泵浦參量使其超過第二閾值時就呈現出規則的超短脈衝雷射序列。

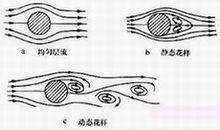

流體繞圓柱體的流動是呈現不穩定性的另一個典型例子。當流速低於第一臨界值時是一種均勻層流;但當流速高於第一臨界值時,便出現靜態花樣,形成一對鏇渦;若再進一步提高流速便其高於第二臨界值時,就呈現出動態花樣,鏇渦發生振盪。

協同學中求解演化方程的方法主要是解析方法,即用數學解析方法求出序參量的精確的或近似的解析表達式和出現不穩定性的解析判別式。

協同學

協同學在分析不穩定性時,常常用數學中的分岔理論。在有勢存在的特殊情況下也可套用突變論。協同學也常採用數值方法,尤其是在研究瞬態過程和混沌現象時更是如此。

學科套用

協同學

協同學協同學有廣泛的套用。在自然科學方面主要用於物理學、化學

、生物學和生態學等方面。例如,在生態學方面求出了捕食者與被捕食者群體消長關係等;在社會科學方面主要用於社會學、經濟學、心理學和行為科學等方面。例如,在社會學中得到社會輿論形成的隨機模型;在工程技術方面主要用於電氣工程、機械工程和土木工程等方面。

學科聯繫

協同學與耗散結構理論及一般系統論之間有許多相通之處,以致它們彼此將對方當作自己的一部分。實際上,它們既有聯繫又有區別。一般系統論提出了有序性、目的性和系統穩定性的關係,但沒有回答形成這種穩定性的具體機制。耗散結構理論則從另一個側面解決了這個問題,指出非平衡態可成為有序之源。

協同學雖然也來源於非平衡態系統有序結構的研究,但它擺脫了經典熱力學的限制,進一步明確了系統穩定性和目的性的具體機制。協同學的概念和方法為建立系統學奠定了初步的基礎。

相關信息

中國振動聯盟

標題: 協同學(Synergetics)

作者:風花雪月 時間: 2005-7-17 16:14 標題: 協同學(Synergetics)

協同學亦稱協同論或協和學,是研究不同事物共同特徵及其協同機理的新興學科,是近十幾年來獲得發展並被廣泛套用的綜合性學科。它著重探討各種系統從無序變為有序時的相似性。協同論的創始人哈肯說過,他把這個學科稱為“協同學”,一方面是由於我們所研究的對象是許多子系統的聯合作用,以產生巨觀尺度上結構和功能;另一方面,它又是由許多不同的學科進行合作,來發現自組織系統的一般原理。

客觀世界存在著各種各樣的系統;社會的或自然界的,有生命或無生命的,巨觀的或微觀的系統等等,這些看起來完全不同的系統,卻都具有深刻的相似性。協同論則是在研究事物從舊結構轉變為新結構的機理的共同規律上形成和發展的,它的主要特點是通過類比對從無序到有序的現象建立了一整套數學模型和處理方案,並推廣到廣泛的領域。它基於“很多子系統的合作受相同原理支配而與子系統特性無關”的原理,構想在跨學科領域內,考察其類似性以探求其規律。哈肯在闡述協同論時講道:“我們現在好象在大山腳下從不同的兩邊挖一條隧道,這個大山至今把不同的學科分隔開,尤其是把‘軟’科學和‘硬’科學分隔開。”

協同學的創立者,是聯邦德國斯圖加特大學教授、著名物理學家哈肯(H旽aken)。

1971年他提出協同的概念,1976年系統地論述了協同理論,發表了《協同學導論》,還著有《高等協同學》等等。

協同論認為,千差萬別的系統,儘管其屬性不同,但在整個環境中,各個系統間存在著相互影響而又相互合作的關係。其中也包括通常的社會現象,如不同單位間的相互配合與協作,部門間關係的協調,企業間相互競爭的作用,以及系統中的相互干擾和制約等。協同論指出,大量子系統組成的系統,在一定條件下,由於子系統相互作用和協作,這種系統會研究內容,可以概括地認為是研究從自然界到人類社會各種系統的發展演變,探討其轉變所遵守的共同規律。套用協同論方法,可以把已經取得的研究成果,類比拓寬於其它學科,為探索未知領域提供有效的手段,還可以用於找出影響系統變化的控制因素,進而發揮系統內子系統間的協同作用。

哈肯在協同論中,描述了臨界點附近的行為,闡述了慢變數支配原則和序參量概念,認為事物的演化受序參量的控制,演化的最終結構和有序程度決定於序參量。不同的系統序參量的物理意義也不同。比如,在雷射系統中,光場強度就是序參量。在化學反應中,取濃度或粒子數為參序量。在社會學和管理學中,為了描述巨觀量,採用“測驗”、調研或投票表決等方式來反映對某項“意見”的反對或贊同。此時,反對或贊成的人數就可作為序參量。序參量的大小可以用來標誌巨觀有序的程度,當系統是無序時,序參量為零。當外界條件變化時,序參量也變化,當到達臨界點時,序參量增長到最大,此時出現了一種巨觀有序的有組織的結構。

協同論指出,一方面,對於一種模型,隨著參數、邊界條件的不同以及漲落的作用,所得到的圖樣可能很不相同;但另一方面,對於一些很不相同的系統,卻可以產生相同的圖樣。由此可以得出一個結論:形態發生過程的不同模型可以導致相同的圖樣。在每一種情況下,都可能存在生成同樣圖樣的一大類模型。

協同論揭示了物態變化的普遍程式:“舊結構 不穩定性 新結構”,即隨機“力”和決定論性“力”之間的相互作用把系統從它們的舊狀態驅動到新組態,並且確定應實現的那個新組態。由於協同論把它的研究領域擴展到許多學科,並且試圖對似乎完全不同的學科之間增進“相互了解”和“相互促進”,無疑,協同論就成為軟科學研究的重要工具和方法。

協同論具有廣闊的套用範圍,它在物理學、化學、生物學、天文學、經濟學、社會學以及管理科學等許多方面都取得了重要的套用成果。比如我們常常無法描述一個個體的命運,但卻能夠通過協同論去探求群體的“客觀”性質。又如,針對合作效應和組織現象能夠解決一些系統的複雜性問題,可以套用協同論去建立一個協調的組織系統以實現工作的目標。

協同論套用於生物群體關係,可將物種間的關係分成三種情況:1,競爭關係;2,捕食關係;3,共生關係。每種關係都必須使各種生物因子保持協調消長和動態平衡,才能適應環境而生存,協同論套用於生物形態學,提出形態形成的基本途徑是,通過某些化學物質的擴散與反應形成一種“形態源場”,由形態源場支配基因引起細胞分化而形成生物機體。由於協同論強調不同系統之間的類似,因此它試圖以遠離熱動平衡的物理系統或化學系統來類比和處理生物系統和社會系統,所以協同論除設計了許多物理、化學的模型外,還設計了許多生滅過程、生態群體網路和社會現象模型。象“社會輿論模型”、“生態群體模型”、“經絡模型”、“人口動力模型”、“捕食者----被捕食者系統模型”、“形態形成模型”等等。協同論還探討了人的大腦中化學圖樣的形成和求知過程與腦細胞之間的聯繫模型等。

此外,哈肯提出了“功能結構”的概念。認為功能和結構是互相依存的,當能流或物質流被切斷的時候,所考慮的物理和化學系統要失去自己的結構;但是大多數生物系統的結構卻能保持一個相當長的時間,這樣生物系統頗象是把無耗散結構和耗散結構組合起來了。他還進一步提出,生物系統是有一定的“目的”的,所以把它看作“功能結構”更為合適。

自然,協同論的領域與許多學科有關,它的一些理論是建立在多學科聯繫的基礎上的(如動力系統理論和統計物理學之間的聯繫),因此協同論的發展與許多學科的發展緊密相關,並且正在形成自己的跨學科框架。協同論還是一門很年輕的學科,儘管它已經取得許多重大套用研究成果,但是有時所套用的還只是一些定性的現象,處理方法也較粗糙。但毫無疑問,協同論的出現是現代系統思想的發展,它為我們處理複雜問題提供了新的思路。

作者: 多情清秋 時間: 2005-9-27 20:19 標題: 回覆:(風花雪月)協同學(Synergetics)

協 同 學

Synergetics

協同學一詞是來源於希臘文,意思是協同作用的科學,即關於系統中各個子系統相互協同作用的科學。協同學對我們掌握全面協調、整合協同發展的思維觀念與方法,從多個立場、多維、多元地協調看待問題處理事情,有著特別重要的指導意義。

一、協同學發生的歷史背景

1、協同學是由原西德斯圖加特大學理論物理學教授哈肯(H.Haken)創立,他從1960年起就研究雷射理論,雷射是一種遠離平衡態時,由無序向有序轉化的現象。他以雷射理論為基礎,通過類比歸類,形成完整的理論,1970年,他最初提出協同學,又用了7年時間,哈肯於1970年出版了<協同學導論>,創立了協同論。立即引起了國際理論物理、理論生物、化工、醫學、工程套用,以及社會學界的極大興趣。1976年,英國物理研究院和德國物理協會授予他玻恩獎。1981年美國富蘭克林研究院鑒於他在協同學方面的開創性工作,授予他麥可遜獎章。

2、理論背景

哈肯在他的講演中曾經舉過幾個簡單而有趣的例子來說明協同學所依據的一般原理。我們先來看一看系統在相對孤立情況下的普遍情況:

在一個封閉的盒子中,一半是冷空氣一半是熱空氣,它自然而然地就會瀰漫混合到均勻一致,而不會一頭更冷一頭更熱。那么有沒有與此相反的趨勢、相反的過程了?有的,這就是自然系統的各式各樣的有序化現象、自組織現象和有機化現象。我們來舉幾個典型的例子:

第一個例子是我們在耗散結構理論中所舉的貝納德不穩定性,從底部加熱液體,熱量在液體中傳導,當溫差超過某一臨界值時,液體就出現了巨觀對流,表明了存在分子間的相互作用範圍,而且該範圍要比分子本身的大小尺度大得多。

第二個例子是哈肯多年研究並經常談到的雷射。在輸入的功率較小時,雷射器激活的原子彼此獨立地錯雜混亂發生電子的躍遷和光子的發射,此時的雷射器就象是普通的電燈。而當輸入的能量超過某一個閾值時,各個激活了原子在相干作用下變成同相震盪,消除了干擾和衰減,而形成了位移相等、運動方向相同的、同一個震盪劇烈的波源,發出了相位和方向統一的節律(頻率)一致的單一脈衝單色光――雷射。

哈肯有趣地把雷射比擬為在水波上站著的許多人,在一個老闆的指揮下,統一運動。但是,事實上又不存在這樣一個下命令的老闆,產生共同整齊劃一的行動人命令或信號來自這些人自己,就象是一個教室里自發地趨向統一的節奏的鼓掌聲、吆喝聲一樣。也就是說,是系統內部自發產生了相干信號,而導致了統一節律的產生和能量、狀態、性質的改變。

因而,研究系統內部元素的相干作用、協同作用的機制和規律,就是協同學的任務了。協同學就是要找到自然事物自發地從無序談為有序的那些關節點,並找到發生這種轉變的作用過程和作用機制。

3、與耗散結構理論的聯繫和區別

第一、出發點、內容與數學方程式不同。

耗散結構理論主要是從熱力學和非平衡的統計物理學出發,主要數學方程式是熵變方程和熱力學方程;協同學是從雷射、固體物理學出發,研究那些結構複雜、因素眾多的大系統和生物有機系統。其主要數學方程式是系統運動的非線性方程。

第二、研究的前提不同。

耗散結構理論的前提是非平衡態和遠離平衡態。協同學既適用於非平衡態中發生的有序結構和功能形成,也適用於平衡態中發生的相變過程。協同學有著更為寬廣的套用領域並且具有更為數學化的特點。

第三、研究的視野不同。

耗散結構理論主要研究系統與外部環境之間的邊際效應,而協同學主要研究的是系統內部關係,內部和子系統之間、分子之間的關係,它們的相互作用方式、機制和整體效應。

二、協同學概念和基本思想

定義 協同學是研究系統中各個子系統之間相互協同作用下,系統從無序向有序轉變的科學。

其基本思想可概括為如下方面:

1、 從系統內部尋找有序源泉。協同學既從系統內部的非平衡態,也從平衡態始終點尋找有序之源。非平衡態特別是遠離平衡態系統中存在著巨觀運動,向某一方向,統一均勻地巨觀流動,產生有序的位移。例如自來水管中的水流在壓差下,向用戶方向流動。在任何人員群體中,如企業班組、科研小組方向明確、宗旨正確、正氣抬頭、公正公開公平,就能形成向組織目標共同努力有序運行的局面。反之,若是方向不明、宗旨錯誤(如目前我國事業單位的宗旨由單位自己隨心所欲地制訂)、用人獎勵等不公,好人受氣,歪風邪氣作為聰明有能力而囂張,這個群體或單位必定是混亂蕭條倒閉。在國外,一個人只要有能力,努力肯乾,確有成就,就會得到提升重用。而我們在一種骯髒齷齪乃至反動的用人制度下,努力工作有成績的人得不到表揚重用。而所謂吃政治飯、政治可靠聽話、跟著領導轉的人,或是有背景的人飛揚跋扈,所以怨氣日積月累,單位一天天蕭條。這個禍國殃民的用人制度疽癰,我們反而當作艷若桃花的國寶要堅持下去,所以企業成片地堅持倒閉了。

2、協同學認為系統的行為並不是其子系統行為的迭加,而是由子系統的相互作用調節和組織起來的。系統的巨觀性質和巨觀行為是它的各個子系統的合作效應。用系統論中的水桶理論來說,即由幾塊木板組成的水桶,其裝的水的多少是由最矮的一塊所決定的。拿一個來說,他從小長到大,不是一個部分起的作用,而是所有的器官都在起作用,都在生長。而不是只有等頭長好了,可以思維了,才長心臟、四肢等。同樣的道理,一個社會的進步,必然需要政治經濟文化教育科技各個子系統同步進步、同時發揮應有的功能作用。而不是等經濟發展了再去辦科技教育文化,再進行政治進步。這個道理很清楚,當局之所以不談教育文化,是因為在政治滯後的情況下,經濟已養不活文化教育和科技,如果再提投資文化教育,則財政拿不出資金來,就要顯示出經濟窘態和腐敗無能的真實面孔,只好壓縮科技文化教育經費,以維持其窮途末路。而且,腐敗分子關心的是如何撈票子,象科技文化教育這些吃力又要點真功夫和本事的事,當然也就繞著走了。

協同學立足於系統各部分之間的相互作用的思想是其基本原則,用數學公式來表示就是:

設系統

Q = Q1 ∪Q2∪。。。,則

F(Q)≦F(Q1)+F(Q2)+。。。∧ F(Q)≧F(Q1)+F(Q2)+。。。

系統發揮出的功能,可以大於,也可以小於或等於子系統發揮功能的和。

當各子系統相互共生、相互協調利好;整個系統發揮的功能就可能大於或等於子系統各自發揮功能的和。反之,則可能小於或等於各個子系統各自發揮的功能和。一幅好的畫要多種顏色的協調搭配,複方多味藥治病,也是多味藥的藥性互補發揮作用。一個社會的進步,也是社會多元、多維演化合作的聯合效果。

3、漲落導致有序

定義:系統自發地偏離某一平衡態(點)的現象,稱為漲落。

三稜錐穩定地放在桌面上

漲落是偶然的、隨機的、雜亂無章的、甚至於是無規律的。在正常情況下,漲落相對於系統的平衡值是很小的,即使偶爾有大的漲落也會立即平息掉,系統又回到平均值附近。三稜錐穩定地放在桌面上,

小的漲落不會改變這種穩定狀態。

而在臨界點附近,情況就不一樣了,這時很可能出現大的漲落(巨漲落)。 而這種漲茖可能不被耗散;相反,它甚至可能被放大,而導致系統發生巨觀的變化。 三稜錐不穩定的放置

三稜錐不穩定的放置,任何小漲落,都會決定性地改變系統狀態。當然在臨界點,系統也處於一種極渾沌的狀態,系統內外的各種力量和因素,都會左右系統向不同的方向和位置改變。何去何從,僅存乎一心;此時此刻,兩軍相逢勇者能者勝。一切弱者、仁者和無謀略無膽識者,都將作為敗者被無情地逐出歷史的舞台,而後悔哀嘆。

作者: 多情清秋 時間: 2005-9-27 20:19 標題: 回覆:(風花雪月)協同學(Synergetics)

4、自組織是系統有序化的內在根據

1)、自組織的概念

所謂自組織就是系統在一定外界條件下(控制參量),當其達到某一臨界值時,系統中子系統間的關係,便能克服獨立運動而自發產生協同的現象。

一個系統的自組織性越強,當然是越好。

但需要注意的是,這種協同是使各子系統都能和諧完美的運行,而不是各個子系統受到強制和損害的情況下(除了戰爭需要和特殊情況下如泄洪等需要犧牲某個局部利益以保存全局的利益),圍繞某箇中心或核心的運行。事實說明,強制性的圍繞某箇中心或核心的運行的系統,其自組織狀態往往是不佳的,效果也是很不盡人意的。在一個家庭里,夫妻二人相敬如賓,心心相應,那是多美好甜蜜。若是大男子主義或是妻管嚴,必是同床異夢如同怨家,談不到相互默契配合。

有人以雷射為例,說明系統需要統一步伐才會發揮最大效能。我認為這需要看是大系統還是小系統,我認為在一個小系統內,單一頻率會得到極大的效應和功能。例如一個企業某一產品各零部件以同速生產,才能同時組裝。在小系統上施加三種以上的頻率,是我國微觀系統混亂的主要原因(如黨政工團多種干擾和內耗)。但是大系統在非特殊情況下,同一頻率造成的功率會使系統崩析。即使小系統如果在方向和路線錯誤的情況下,同一頻率造成的損失是巨大的。因此我們認為從自組織並不能得出大系統,特別是社會大系統需要統一思想和步伐才會有最大效能,特別是思想的強求一律便是死亡;相反,我們認為還是同步協調子系統的各自多元頻率,共生合作方會有整個系統的最佳效能。

非線性哲學系統的多元律也說明,大系統是不能以同一固定不變的頻率運行的。從組合知識我們知道一個系統上的序可以有2n種,這裡n是系統元素的個數。圍繞某一中心的良序只不過是其中一種,系統上的序結構不斷地在變化更新,有序化無序化、有序和無序之間的轉換都在不停地變化,特別是社會大系統的序結構的確定,由多元律知道更需要不斷更新,需要全民的民主抉擇。

哈肯曾舉例形象地說明自組織的概念,他說,如果有一群工人,他們在工長的統一指揮下工作,我們稱之為(他)組織。如果沒有外部命令,而是靠某種相互默契 ,工人們就能協同合作,各司其職來生產產品,這樣的過程,就是自組織。

2)、系統自組織的特徵

① 系統是不斷同外界交換信息的開放系統;

② 系統是由大量分子元素或小系統組成的巨觀或無窮系統;

③ 系統有自己的演變歷史,逐步協同的。作為一個團體達到自組織(意會)的狀態,我們認為需要有共同組織目標,團體領導是組織目標的熱心而又專業實踐者,各成員的工作分工明確同步協調,具有公正的激勵機制和寬容氛圍,勞動紀律符合勞動的特點,經常進行員工的訓練,並具有良好的外部環境。

3)、實現自組織的條件

哈肯認為,整體內各部分的協同性、同步性及其整體與環境的相互聯繫是整體實現自組織的條件。

這裡對同步性不能僅僅理解為各子系統都同頻率、同速運行,而是同時協調各子系統的頻率得到相得益彰的效果。經濟過度重視發展過速,而文化教育不為重視發展過緩,形成瓶頸,又將制約經濟的發展。不過經濟教育文化科技能以同速發展是為最好,但由於各自的規律各自只能以一定的速度發展,硬要同速是為不可能。再如行人以同速行走,當然最整齊劃一。但是,除了行軍,一般情況下是以不同速度行走的。所以,作為高明的交通管理者,是分而治之,保證各自以最佳速度和及時相互協調速度是上策。而絕無一個城市或國家的道路管理者,會要求以同速行走的。那種要求統一思想統一步伐和統一聲音的口號或長期不合理地讓某一子系統優先先行快行,某一系統停行慢行是不切實際的,有誰以協同論為依據,只能說是死搬硬套,或別有用心了。相反,這些人對同一規範和法律面前人人平等卻諱之不及,執行時總是左顧而言他了。

同步,準確的理解應是保證各子系統或分子各自以最佳速度運行,又注意協調速度運行,使整個系統以最優速度和狀態運行。即應有兩個參數,xv, Rv, xv是x自身的最佳速度,Rv是x相對於系統的相關速度,有自行正常速度、自行轉彎速度、剎車速度、協調擁擠慢速、疏通快速和超車速度或緊跟帶隊車的速度等等。正如電視機螢幕上的一幀幀畫面上的象素,各以不同的頻率運動著,有的圖塊快,有的圖塊慢,有的甚至相對不動,但整體畫面都在同時刷新更換。

因此,我們從協調同步原則又是系統自組織的條件可以看出,協調同步的確是協同學的精髓,而同一頻率只是其中的一個現象和協同學研究的一個側面,注意系統內部元素的相干作用、協同作用的機制和規律,各元素如何以不同頻率的運動相干合成整合的最優頻率的整體,才是協同學的主要宗旨。