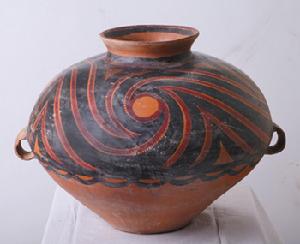

器身為夾砂泥胎,器表及口緣內壁施黑色及褐紅色彩繪;直口束頸,圓肩鼓腹,壺下半身內收,平底,腰附一對系耳。壺身飾漩渦紋,壺口為十字紋,腰部為一圈絞索紋。厚重笨實,深具平衡感,燒制及彩繪均精。為半山類型的彩陶器。

半山類型屬馬家窯文化晚期,首先發現於甘肅省和政縣洮河西岸的二級階地上,同類型的文化遺址則分布於隴西河谷和盆地、河西走廊,以及青海省東北部,年代距今約2650至2350年前。

半山類型的彩陶特徵,主要是用紅黑兩色相間的鋸齒紋構成各種紋飾圖案,諸如漩渦紋、水波紋、葫蘆紋、菱形紋,和平行帶紋,也有變體蛙紋和棋盤格紋。器形以小口鼓腹瓮、單把壺、雙耳罐和缽為主。從馬家窯文化的發展序列看,半山類型屬馬家窯類型及馬廠類型的過渡類型,其出土的彩陶無論質或量,均屬馬家窯各類型文化之冠。然而較奇怪的是半山彩陶紋飾上的鋸齒紋條帶卻極少出現在馬廠類型的彩陶上;而且半山類型彩陶的泥質一般也較馬廠類型的彩陶細。結合兩種類型的其他文化內容看,半山類型的社會可能還不像馬廠類型的社會那樣複雜,其彩陶製作也不像馬廠類型那樣大規模的量產化。然而若與馬家窯類型比較,則半山類型的彩陶還是與馬廠類型更為接近,故學界將之歸為馬家窯文化的後期代表。