千年平安國概述

應國遺址和千年龍

應國遺址和千年龍《述異記》中記述:“龍五百年為角龍,千年為應龍”,應龍稱得上是龍中之精了,故長出了翼。相傳應龍是上古時期黃帝的神龍,它曾奉黃帝之令討伐過蚩尤,並殺了蚩尤而成為功臣。在禹治洪水時,神龍曾以尾掃地,疏導洪水而立功,此神龍又名為黃龍,黃龍即是應龍,因此應龍又是禹的功臣。應龍的特徵是生雙翅,鱗身脊棘,頭大而長,吻尖,鼻、目、耳皆小,眼眶大,眉弓高,牙齒利,前額突起,頸細腹大,尾尖長,四肢強壯,宛如一隻生翅的揚子鱷。在戰國的玉雕,漢代的石刻、帛畫和漆器上,常出現應龍的形象。

古應國是黃河長江文明的交融地,其疆域和影響從山西朔州應縣、中原滍陽到荊楚孝感應城橫跨黃河長江,是中華文明的重要組成部分。古應國文明的發現不僅震動中國考古界,也引起國際史學界的關注。

輝煌燦爛的古應國文明

夏商時期,在今山西省朔州市應縣一帶有古應國,後來古應國的子民遷至今河南平頂山地區定居。西周初期,武王之子、成王之弟應叔被封為應侯,因封地屬應國故地,國名仍為應國。應侯在兩周有較為顯赫的地位,在西周早期監國,故有應監、應公之稱,而後才成為諸侯。周代鷹國【西周初應叔立國~東周早期滅國;歷350餘年歷史】。但古鷹(應yīng)國歷史自黃帝時期應龍氏朔州市應縣立國至東周早期滅國曆數3000年之久。

古應國文明的核心——千年龍(

千年平安國)

《應都滍陽》正式出版

《應都滍陽》正式出版夏商時期,在今山西省朔州市應縣一帶有古應國,後來古應國的子民遷至今河南平頂山地區定居。西周初期,武王之子、成王之弟應叔被封為應侯,因封地屬應國故地,國名仍為應國。 山西古應國是黃帝時期應龍封國。應龍,古代生翼的龍。古代傳說中一種有翼的龍,相傳禹治洪水時有應龍以尾畫地成江河使水入海。應龍指遠古時期的應龍氏族部落和神秘古國——應龍氏和應國。《述異記》中記述:“龍五百年為角龍,千年為應龍”,應龍稱得上是龍中之精了,故長出了翼。相傳應龍是上古時期黃帝的神龍,它曾奉黃帝之令討伐過蚩尤,並殺了蚩尤而成為功臣。在禹治洪水時,神龍曾以尾掃地,疏導洪水而立功,此神龍又名為黃龍,黃龍即是應龍,因此應龍又是禹的功臣。應龍的特徵是生雙翅,鱗身脊棘,頭大而長,吻尖,鼻、目、耳皆小,眼眶大,眉弓高,牙齒利,前額突起,頸細腹大,尾尖長,四肢強壯,宛如一隻生翅的揚子鱷。在戰國的玉雕,漢代的石刻、帛畫和漆器上,常出現應龍的形象。

聞一多先生說:“龍族文化做了我國幾千年文化的核心,龍族的華夏文化,才是我們真正的本位文化。”古應國被史學界稱為《千年龍之國》。由於龍在我國傳統文化中代表平安和太平,應國又被稱讚是《千年平安國》。古應國是黃河長江文明的交融地,其疆域和影響從山西朔州應縣、中原滍陽到荊楚孝感應城橫跨黃河長江,是中華文明的重要組成部分。

古應國文明的圖騰崇拜——鷹(應國玉鷹)

應國玉鷹鷹城之鷹

應國玉鷹鷹城之鷹應國玉鷹發現於1986年6月發掘的滍陽嶺應國貴族墓群中部的一號墓中,這是大夫一級的貴族墓葬,在其出土的大量西周青銅器、玉器、貝幣等珍貴文物之中,發現了一隻溫潤光潔,泛青透明的玉鷹,長2.2厘米,寬5.7厘米,頂部與右翅有微斑,是有意用俏色手法就勢雕琢而成,作展翅飛翔狀,形象而逼真。向右扭曲的頭部嘴銜右翅,形成一個穿孔,與雙翅翅尖的兩個小孔都用以穿繩佩戴,設計可謂精巧而獨到。玉鷹眼睛和背翅施以線雕,兩爪捲曲身下,看去栩栩如生,充盈著藝術的美感。史學界根據多方面的考證,認為這是古應國貴族王室的族徽標誌,正與應龍氏族的圖騰吻合,也許為原古應國貴族代代留傳下來的傳國之寶。現在,該玉鷹已被列入國家一級保護文物。

古應國文明的科學技術——釀酒(儀狄造酒)

古應國是西周早期周武王之子應叔的封國,距今已有3000餘年。其都城就位於今平頂山市市區。古應國以鷹為國徽為圖騰,在古應國貴族墓群中曾發掘出一應國國君王冠上的標誌-----白玉線雕鷹,又因古漢語“應”、“鷹”同源通假,故平頂山別稱“鷹城”。

古應國是中國最早的造酒基地和酒禮文化發源地,堪稱“中國酒禮文化之都”。自酒祖儀狄造酒於“汝海之南,應邑之野”始,該地域酒禮文化日益發展並鼎盛於應國時期。應國酒成為周王朝專供禮酒、貢酒,堪稱最早的“國酒”。在古應國貴族墓群中發掘的萬餘件文物中,酒器酒具就有3000多件,大多為稀世珍品,足證當年酒風之興盛,酒禮之繁華。

古應國文明的皇權象徵——應門(天子之門)

天子之門

天子之門史書中記載:天子之門曰應門。毛傳:王之正門曰應門。《禮記·明堂位》:九采之國,應門之外,北面東上。 孔穎達疏引李巡曰:宮中南向大門,應門也。應是當也。以當朝正門,故謂之應門。清錢謙益《壽福清公六十序》:天子高居九重,應門沉沉,莫可扣擊。

應門史,就是專門職掌君王出入之門的官吏。西周時期,君王出入之門為正門,君王是“應天之命”而為人君,因稱天子,天子行走之門就是正門,因此稱應門,負責守衛、管理應門的官員就是應門史,隸屬於天官府司管轄。 在史書中記載:天子之門曰應門。在《詩·大雅》中有“乃立應門”之語。

【應監是唯一沒有叛亂的西周四監】武王滅商兩年後,由於積勞成疾而一病不起。他死後,成王即位,但是由於年幼,暫時由周公輔佐處理朝政,歷史上將這一時期稱為“周公攝政”。周公姬旦是周武王的弟弟,他曾為武王滅商和治理國家作出了巨大的貢獻。據記載,武王伐紂時,歷數商王罪惡,鼓舞士卒鬥志的著名檄文《牧誓》,就是出自周公的手筆。武王死後,周公又輔佐年幼的成王代行國政,對周初的穩固安定起了很大的作用。

周公專權,引起管叔、蔡叔、霍叔等統治集團內部的強烈不滿。這時紂王之子武庚見有機可乘,便與他們勾結起來,並糾合東方的徐、奄、熊、盈、薄姑等過去殷王朝的屬國,發動了大規模的武裝叛亂。周公奉成王之命,與太公望、召公奭等率軍東征,一舉殲滅了武庚的叛軍,殺了武庚和管叔,將蔡叔等人放逐到邊遠的少數民族地區;接著繼續東進,趁勢滅掉了薄姑、熊、盈、徐、奄等東方各國,並對參與叛亂的各國大加撻伐。在這次征伐戰爭中,應國不但沒有跟隨三監起來叛亂,因而且調集全國的兵力設下防線,堵住了叛軍西進之路,與其進行了殊死戰鬥。因為應國在國家動亂時,堅定地站在周王室一邊,因而受到周王室的格外恩寵。《詩·大雅·下武》曰:“媚茲一人,應侯順德。”歌頌了應侯順應天理,協助平定叛亂的功德。自此以後,應國在周朝享有特殊的地位和權力,其國君被尊稱為“應公”。周初能被稱“公”者,必定是功高位顯,對周朝有過特殊貢獻的諸侯。

應侯順應天理,協助平定管叔、蔡叔、霍叔三監叛亂的功德極大地增強應國的西周地位。應門是歷史上皇權的象徵。朱熹曰:傳曰王之郭門曰皋門,王之正門曰應門。

古應國文明的驕傲——古代教育(修建義學)

千年平安國

千年平安國平頂山市滍陽鎮考古碑文記載著滍陽街紳士們捐款捐地修建義學的經過,整個義學占地一百二十餘畝,剩餘的一百餘畝地供先生們自行支配,但所有收入必須用於教育之上,凡來求學者,除購買必備書籍外,將不在另行出資,且吃住全在學校。這可能就是後來所謂的義務教育的雛形。若按碑文記載的時間即貞觀十六年(公元642年)算來,比世界上記載的實施義務教育最早的德國(公元1619年)還早上977年。滍陽街,就憑這一點,足可以讓國人驕傲,讓聯合國教科文組織驚嘆。全世界實施義務教育最早的國家是中國!是中國的河南!是河南的滍陽街!

【古應國遺民芝英應氏】浙江省永康市芝英古名大田。東晉時,汝南有應詹者,從晉元帝渡江而南,仕至鎮南大將軍,封觀陽侯,其子應元,招為駙馬,以功任御史大夫,後隨父遷家於此。“此則南宗應氏之始。”後因族屬繁衍,更村名為諸應。“宋有傅岩者,自大田徙仙居,其後裔又自仙居徙縉雲。嘉熙間曰九二府君者,乃自縉雲還諸應家焉。”其後有靈芝產墓之祥,乃更村名為芝英。永康市芝英是芝英應氏根源地, 芝英應氏已有1670多年輝煌歷史。

【應氏大宗祠 】從明清至民國,芝英有應氏祠堂72幢。多為二三進建築。上進安放木主和香案,中下兩進一般空著,作聚會之用。子孫住房遇有不幸,也可暫作居住。每個祠堂,都置有田地山房等常產。常田租給子孫永佃耕種,租谷收入作祭祀之用。祠廳管事會負責收租、祭祀。每年清明前後舉行祖祭。祭祀異常隆重,祭品非常豐盛。參加祭祀子孫要臨場“接籌”。以“紅籌”之多寡,把祭祖的“份子”散發給參加祭奠的男姓子孫。各人“紅籌”的多寡,和年齡、學歷、功名的高低有關。按民國時期分散份子的標準,一個應氏男姓子孫至少可分到1份。如果年滿60歲,可加1份;年滿70歲再加1份,逢十累加。如果初小畢業,可加1份;高小畢業,再加1份;國中畢業,又加1份,逢級累加。多者可拿到10份以上“份子”。為了安排祭祀,事先要做大量準備工作。其中一項,就是要匡計好“份子數”,搞好籌劃。

古滍陽城區圖

古滍陽城區圖應氏大宗祠是祭祀芝英應氏始祖的場所。大宗祠管事會由族內功名最高、輩份最長、年齡最大、最有權威的人組成。從明嘉靖年間開始,至1949年,歷年管事成員保持18人。大宗祠管事會在族內具有至高無上的權威。合族訂有二十條《家規》,其標題為:建祠宇、守封塋、撫群從、事尊長、端心術、慎言語、養童蒙、行冠禮、議婚姻、嚴內外、謹稱謂、崇節儉、治喪葬、時祭饗、貽世業、黜異端、厚宗淵、馭群小、供賦役、殖資產。男女老幼,以此律己。若有違者,合族共討。諸如清明祭祀、劃田資助學宮義學、纂修省志訪核人物、議立社倉、籌建義莊、義會、開創義市、建立文會,創辦學校、競選國大代表、選拔校長鎮長保長、成立消防水龍會乃至元宵活動、打更防盜等等事宜,一般都通過大宗祠管事會討論議決或贊允。遇有族人違犯家規公德,大宗祠則採取“開大宗祠”的辦法予以嚴肅懲治。開大宗祠時,總管事端坐於正堂,族人旁聽於堂前兩側,違者罰跪於堂前。大宗祠裁決之案,縣衙一般不再更改。由於這樣,非應姓鄰村也間有乘開大宗祠之便,委託應氏大宗祠裁決事端。宋明而後,芝英人文蔚起。明代,有應仕濂獨建縣學,應尚道家設私塾,應屏山創建善林書院。至清代,又有應修創建西園書院,應孟義建造洞靈書院,應鼎和建設培風書院。由是文教興隆,芝英應氏中舉者39人,登進士者有應典、應廷育、應煒、應振緒、應德完、應濟川、應鳳儀等7人。光緒三十二年(1906),改西園書院為培英高等國小堂以後,培英國小經費全由應氏大宗祠包攬。凡是應姓,學雜費全免。

應氏大宗祠管事會的族權直至1949年5月解放時逐步解體,其儒禮遺風直至實行土地改革後廢除。村鎮建設和公益事業轉由人民政府主持興辦。

古應國文明神秘建築——韭房(韭字排列)

古應國的建築呈一字排開,兩兩相對呈韭字

古應國的建築呈一字排開,兩兩相對呈韭字【寧波市蜜岩村古應國遺民建築“韭房”】從錦雞山上看蜜岩村落建築,非常明顯可以看到蜜岩的建築風格與傳統的四合院建築風格不同。它更多的是中間為長條式的天井,兩邊為整排1~2層的等高木質為主的房屋,門口有長廊,因兩旁民居安“韭”字排列,故名“韭房”。韭房是按古應國建築風格建造。

密岩古村建村於宋朝,已有近千年,村中百姓多為應姓。查宋、明、清、民歷代所修《蜜岩應氏宗譜》中所載,四明的應氏,本是河南省汝南縣南頓(現項城縣忠順鄉)的名門望族。而鄞州的應氏,則起源於唐長慶年間(約公元820年)的應彪公,官拜明州刺史時,其子肅跟隨一同上任到鄞州,後便定居於鄞江。到了刺史的第十二世孫(約1120年宋始南遷時)應高時,遷到了風景秀美的蜜岩村定居。

古應國文明女性地位——儀狄(酒祖儀狄)

酒祖儀狄

酒祖儀狄儀狄,夏朝人,相傳是我國最早的釀酒人。《戰國策·魏策》上記載:“昔者,帝女令儀鍬作酒而美,進於禹。禹飲而甘之。曰:“後世必有以酒亡其國者。”遂疏儀狄而絕旨酒。”漢許慎在《說文解字·酒字條》中,也有同樣的說法。意思是,過去,夏禹的女人叫儀狄去釀酒。儀狄經過一番努力後,釀出味道很好的美酒,進獻給夏禹,夏禹喝了,覺得確實好。可是他說:“後世君王,如喝了這種美酒,一定要亡國的。”從此就疏遠了儀狄而自己也和酒斷絕了關係。儀狄造旨酒,不僅沒受到獎勵,反而遭到了懲罰。

儀狄是我國最早的釀酒人,女性。但兩千餘年來,史文記儀狄均以為男性,其實大誤。《世本》、《呂氏春秋》、《戰國策》等先秦文獻本早記為女。性異化是入漢後男子中心主義史觀影響與男人政治作用的結果。

古應國是中國最早的造酒基地和酒禮文化發源地,堪稱“中國酒禮文化之都”。自酒祖儀狄造酒於“汝海之南,應邑之野”始,該地域酒禮文化日益發展並鼎盛於應國時期。應國酒成為周王朝專供禮酒、貢酒,堪稱最早的“國酒”。在古應國貴族墓群中發掘的萬餘件文物中,酒器酒具就有3000多件,大多為稀世珍品,足證當年酒風之興盛,酒禮之繁華。

古應國遺民的文化瑰寶

浙江省寧波市蜜岩村應氏

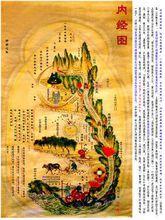

蜜岩村地圖

蜜岩村地圖 蜜岩村規劃布局即按照道家《內經圖》設計

蜜岩村規劃布局即按照道家《內經圖》設計寧波市十大歷史文化名村蜜岩村坐落在風景秀麗的四明山的東南緣。距寧波市區(縣府所在地)35公里處,東經121度25分。北緯29度78分。蜜岩建村已近千年,村中90%的百姓都為應姓。據應氏族譜記載,蜜岩應氏居此歷時已過八百七十年之久。查宋、明、清、民歷代所修《蜜岩應氏宗譜》中所載,四明應氏,本系河南省汝南縣南頓(現項城縣忠順鄉)名門望族。而鄞州的應氏,起源於唐長慶年間(約公元820年)的應彪公,官拜明州刺史,其子肅,跟隨父親,一同上任到鄞州,後固家於鄞。初擇居鄞江光溪(唐時縣治)。至刺史之十二世孫(約1120年宋始南遷時)應高時,方遷至蜜岩村定居。

應氏族人在他們的族譜上是如此描述的:左“青龍”(樟溪河紫氣東來),右“白虎”(錦雞山雄臥村邊)、前“朱雀”(蜜岩潭深如谷寬如江)、後“玄武”(龍山、望海尖、四明七十二峰),還有“獅子山”(即蜜岩山)和“白象山”把守。從蜜岩山頂往北望去,正方位穿過蜜岩村中軸線,對應北斗星。獅子山上是祭天之地,設有祭天壇,白象山下則設祭地之壇。 另外村莊遠離寧波市區(約35公里),和當時的鄞縣治所小溪也保持一定的距離。在農業生產上,村落坐落在章水沖積平原,四季分明,氣候溫和濕潤,霜期短,年平均氣溫16度左右(如果這個數據可靠,那么這裡就是寧波的避暑勝地了),而日照充足,作物生長期長,一年三熟,儼然是世外桃源氣象。 蜜岩村錦雞山下的海澄庵(俗稱道觀)在山中放養大量蜜蜂,加上蜜源充足,久而久之,蜂蜜竟溢流到山岩上順著岩縫往下流,順著岩縫流入山腳的清潭內。村南的獅子山因此稱為蜜岩山,山下龍潭因此而成為蜜岩潭,村落也因此命名為蜜岩。蜜岩山上的祭天壇即為道觀所建,蜜岩村落的規劃布局即按照道家的《內經圖》設計,難得的是現今蜜岩村的整個布局基本完整,在經歷上世紀三十年代的日軍入侵後還留有現在相對完整的村落格局,實屬難得。也許這背後有著日本人對蜜岩村的大量研究的因素,因此而免遭兵災。所以整體而言,蜜岩村帶有濃重的道家養生色彩,結合以山水形勝,蜜岩的確是一方養生的樂土。

古應國遺民建築“韭房”

古應國遺民建築“韭房”日本人在此駐紮並非沒有任何破壞。蜜岩村蜜岩潭有一種魚,叫蜜光魚(又名月光魚),因長久地食用山上流下的蜂蜜而鱗發亮光,食用時鮮美無比而得名。有詩《句余土音賦蜜岩蜜》曰:“空岩萬蜂巢,曾為霸王儲(原註:勾踐嘗貢甘蜜九瓮於吳王)。春波下新漲,醞為仙蜜魚。”蜜鮚魚是蜜岩村歷史上最具神秘色彩的部分。據《道書》記載:“蜜岩山有石匣,盛仙蜜,曾動星象。內有石室,藏神仙秘典”。《丹山圖詠》注云:“內有石室藏貯神仙秘典,禹時,有逸士王真曾入觀之,亦是嵩少虎口之亞也”。蜜岩藏寶石室仿佛確有其地,但具體在何處,卻已無人知曉,但據說可能的地方有四處。一是在蜜岩山某處懸壁澗間,晴天從蜜岩橋上望去隱約可見,清代著名的梨洲先生(黃宗羲)曾親眼所見。二是在蜜岩古道的某個涼亭附近。古道寬1.5~2.5米,直通“天竺庵”(在後山茅洋,是僧人的養生之地,也稱“和尚嶺”,距離蜜岩十餘里,距離大皎鄉下塘村五里,盛時有1200位僧人,天童寺僧人密雲禪師、重慶雙桂寺破山禪師、竹禪禪師常來此。此外文人謝全祖、賀知章等也經常到天竺庵拜訪,儼然一個人文勝地。後為四明武裝總部駐地,再後為“鄞縣共產主義勞動大學”,如今近30餘間校舍依然屹立)。通向“天竺庵”的道路有三條,一條為官道,一條為禪道,另一條由民間集資建造。民間集資建造的道路邊上有“雷觸岩”、“橫山頭”、“默林”、“半路涼亭”四個涼亭,譽稱鄞州第一古道,秘典就在某個涼亭的附近。三是“雙韭山房”。蜜岩曾是名人、巨匠、大官們所爭相居住之地。“雙韭山房”本是祖望六世祖全元立別墅之名,在上宅。全謝山太史全祖望(1705~1755) 藏書5萬卷,冠於同年代之藏書樓,樓內藏有南宋寶慶至明嘉靖間的七種《四明方誌》,極為珍貴,其中《開慶四明》在全國僅有三套。四是在應桂馨(1876~1914,又名應秉鈞、應夔丞)創建的崇義學堂通往其父應文生墓道之間的暗道內,可能藏有稀世珍寶。

日本人為得到蜜光魚(月光魚)美食,用手榴彈炸魚吃,此後蜜光魚就所剩無幾。但真正令蜜光魚滅絕的,卻是上世紀70年代皎口水庫的建造,大壩攔水破壞了蜜光魚回流的棲息環境,於是最終成了絕跡。

蜜岩村的建築風格與傳統的四合院建築風格不同。它更多的是中間為長條式的天井,兩邊為整排1~2層的等高木質為主的房屋,門口有長廊,因兩旁民居安“韭”字排列,故名“韭房”。韭房是按古應國建築風格建造。

浙江省永康市芝英應氏

芝英祠堂古蹟世界之最

芝英祠堂古蹟世界之最浙江省永康市芝英古名大田。東晉時,汝南有應詹者,從晉元帝渡江而南,仕至鎮南大將軍,封觀陽侯,其子應元,招為駙馬,以功任御史大夫,後隨父遷家於此。“此則南宗應氏之始。”後因族屬繁衍,更村名為諸應。“宋有傅岩者,自大田徙仙居,其後裔又自仙居徙縉雲。嘉熙間曰九二府君者,乃自縉雲還諸應家焉。”其後有靈芝產墓之祥,乃更村名為芝英。永康市芝英是芝英應氏根源地。 芝英應氏已有1670多年歷史。

釋文:應氏藏書

釋文:應氏藏書從明清至民國,芝英有應氏祠堂72幢。多為二三進建築。上進安放木主和香案,中下兩進一般空著,作聚會之用。子孫住房遇有不幸,也可暫作居住。每個祠堂,都置有田地山房等常產。芝英是有名的工業重鎮,原汁原味的古民居數量、歷史古蹟甚至比烏鎮還多。芝英是應昌金祖祖輩輩生活的地方,經過長達5年的走訪、調查,他驚奇地發現芝英並不只有轟鳴的機器聲、高聳的廠房,在工業欣欣向榮的繁華背後,還深藏著重脊高檐、深宅大院,芝英歷史古蹟之多世界罕見。應昌金老人花三個多月時間,繪製了“芝英祠堂古蹟世界之最”圖,上面詳細標明芝英現存豐富的文化遺產:宗祠81個、大宅院30處、寺廟道觀11個、牌坊8個……令人驚奇的是,這些數量眾多的明清、民國古建築及大宅院竟然分布在不到兩平方公里的範圍,且都為一個姓———應。浙江省永康市芝英2平方公里分布81處宗祠、30幢大宅院,六旬老人著手申報吉尼斯紀錄。

芝英自古就有“芝英馱(大)祠堂多”的諺語,不過,這只是芝英人一代代口口相傳,誰也沒想到會與世界吉尼斯紀錄聯繫在一起。近段時間,芝英六村應昌金老人繪製了“芝英祠堂古蹟世界之最圖”,把81個祠堂、30處大宅院、11座道觀、8塊牌坊等等古蹟都標入圖中,著手申報世界吉尼斯紀錄。與此同時,他還在編制《中華應氏三千年》上、中、下三本應氏家族宗譜,也準備申報世界吉尼斯紀錄。

“芝英不亞於水鄉烏鎮,從某種程度上來說,原汁原味的古民居數量、歷史古蹟甚至比烏鎮還多。”“芝英這么多古蹟如不加保護,二三十年後有可能全部被毀。”“要讓芝英祠堂古蹟流芳百世,必須有一個熱心人,而這個人必須具備四個條件,一是有經濟實力,二是家人支持,三是有興趣,四是有文化懂歷史。”應昌金如數家珍。應昌金老人一邊向芝英幹部村民呼籲,一邊尋訪村里上年紀的老人,弄清楚族譜記載,果然發現未經破壞的明末清初古建築比南社多,古建築的工藝檔次也比南社高,雖然隨著天災人禍,芝英的古建築數量正在逐漸減少,但現存完整的祠堂就有50幢,經過小修葺能恢復原貌的有十幾幢。應昌金說,南社由民居、祠堂、家廟、里巷、牌門等構成,保留大量石雕、磚雕、木雕等構件,具有較高藝術價值,但這些在芝英俯拾即是,只要引起足夠的重視,申請成為全國重點文物保護單位,還將會引來世界關注。

芝英村是江南應氏始祖

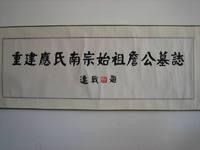

連戰題寫“重建應氏南宗始祖詹公墓誌”

連戰題寫“重建應氏南宗始祖詹公墓誌”應姓在全國來說是個小姓,在古代的中華百家姓中排列第173位。然而,應姓卻是永康市的大姓之一,尤其在芝英街道一帶,應姓占人口的絕大多數。現在,大家生活富裕了,許多地方開始修村志、宗譜,作為應氏後人,應昌金也對應姓的來源產生了興趣。

芝英耆老應昌金花了大量的時間、精力和財力查出南方應姓始祖是應詹。應詹在東晉元帝年間(公元317年至公元322年),隨元帝渡江南下,因功封鎮南大將軍、平遠冠陽侯、忠國武平王。應詹死後葬於杭州,後遷葬永康芝英前山楊將軍壇。應詹的長子應玄隨至留居永康官田(即今芝英一帶)。應昌金得出結論,應詹就是南方應氏的始祖。應昌金的研究與不久前公開的《義烏應氏宗譜》對接,內容相符。

中國國民黨主席連戰先生欣然應允題寫“重建應氏南宗始祖詹公墓誌”幾個大字。

應龍就是千年龍,是龍中之精,龍中之貴。史學界和考古界對應龍、應龍氏與應國的研究已經引起社會各界的廣泛關注。

福建省南平市峽陽鎮應氏

應氏“狀元祠”

應氏“狀元祠”應珍(約1062-1127),宋元間武狀元及第,授予右班殿直,任平海軍節度判官,後調任泉州公海四縣巡檢,後以母憂回籍守制,“累仕皆不出於閩中”。其為官政簡刑清,節儉奉公,勤修武備,保境安民,故為民所稱頌,為同僚所敬佩,里人遂立祠奉祀至今。宋代,應氏還出了個應環秀將軍,到明清時代又有應伯真、應丹詔在朝為官;現如今應氏子弟分布在30多個國家和地區,據不完全統計取得博士學位的就有20多人。應氏家族真不愧是目前峽陽六大姓之首,歷代文風熾盛,英才不斷,名人輩出。

應氏“狀元祠”座落在鎮上,主祀宋武狀元應珍。祠原在西峰庵,明嘉靖間毀於兵燹,清乾隆七年乃於上鼎建新祠,後又毀,1993年由海內外鄉親集資重建。祠占地385.69平方米,北向,共分前樓、牌樓、正廳等部分,正廳建築系單檐懸山頂,穿斗式木結構,堂中設龕,主祀狀元應珍,以及峽陽應氏四世祖、宋武威將軍應環秀的塑像,正廳中央供奉應世哲及夫人的神位牌。唐僖宗光啟元年(885),峽陽應氏始祖應世哲從河南光州固始縣隨王審知入閩,定居峽陽,是為峽陽應氏開基之始。歲月滄桑,峽陽應氏繁衍相傳,迄今已至三十二代,子孫人口眾多,其中歷代又有流遷往外,遍布國內各省、市和台灣、香港,及美國、日本、新加坡、加拿大、馬來西亞等國。應氏“狀元祠”號“雁翼堂”,郡望“汝南”。祠堂正廳兩側還貼有“應氏祖訓”和“成人祭祖誓詞”,應氏祠堂每年都會結合祭掃活動,舉行對年滿16歲青年的"成人節"教育活動,向青年講述前賢的典型故事,要求青年學生牢記祖訓,不忘家鄉故里,對後人起到教育警示作用。

福建省峽陽古鎮應氏

應氏狀元祠

應氏狀元祠古鎮峽陽位於南平市西北,西連順昌,北接建甌,是閩北商貿重鎮之一。境內玉屏山、招科山環抱集鎮,富屯溪穿境而過,取 兩山一水謂之峽,山南水北謂之陽而得名。據出土文物考證,早在商周時期就有人在峽陽遊牧、生息。周顯王三十五年,也就是公元334年,越王族入閩後,峽陽就有人煙三百,鐵匠二十四爐之說,當時形成了金、郭、黃、謝、彭、湯六大姓。唐朝光啟年間,河南光州節度使王審知率光州百姓南下閩中避亂,後王審知為閩王,跟隨南下的百姓便散居八閩各地,這以後峽陽出現了新的六大姓應、駱、張、范、連、梁。從此,峽陽人在這裡世代繁衍,遂成大邑,歷逾千載。

峽陽自唐代以來就形成了應、駱、范、張、連、梁六大姓,其人口占全鎮人口總數的74%。沿襲歷史傳統,各姓都有祭祖朝拜、行使宗族權力的會集地--宗祠。歷經千年風雨,如今現存的僅四家--應氏、張氏、范氏及駱氏。

應氏家族是目前峽陽六大姓之首,歷代名人輩出。漢代有應(王旁加易字)等數人,以文章佳作著稱,名列當時建安七子之一;宋代,有應珍狀元,應環秀將軍,現在的應氏狀元祠便是當時為應珍狀元建的;到明清時代又有應伯真、應丹詔在朝為官;現如今應氏子弟分布在港、澳、台及德國、義大利、日本等30多個國家和地區,據不完全統計取得博士學位的就有20多人。對於許多身在海外的應氏子弟來說,家鄉的一草一木都讓他們魂牽夢繞。在應氏祠堂,記者見到了一幅銅質金匾--狀元祠。一問才知道,這是台北故宮博物館吳平先生專為峽陽應氏祠堂題寫的。一幅墨寶兩岸情,原來這是遠離故土多年的一位台灣中將應植棠先生受鄉親之託,邀請好友吳平先生寫的。後來,應植棠先生又托人把吳平的墨寶帶回家鄉。南平工藝廠的職工聽說這件事以後,便選擇優質銅,以特殊工藝製成了金匾。南平市政協聯絡辦公室主任應祚熙告訴記者,應植棠先生一直非常關注家鄉的情況。他先後匯款2萬多元,資助應氏狀元祠老人活動中心、溪中公園、屏山書院等公益建設。2000年6月,台灣影視明星應曉微的父親--應耀恭先生回峽陽祭祖時,應植棠先生興奮不已,猶如自己要返鄉一樣,很早就打電話告訴家鄉親友這一訊息。耀恭先生回到台灣,他又和耀恭先生促膝談心,了解所有關於家鄉峽陽的見聞,並深有感觸地說,故鄉充滿童年的氣息,自己的根在大陸,一旦三通,身體狀況又方便時,一定要回家鄉看看。

應祚熙曾接待過許多回家鄉探親的台灣同胞,他說,當台胞們看到家鄉發生的巨變後都十分激動,希望百年之後把骨灰送回家鄉峽陽。

古應國文明發現經過

1974年3月陝西藍田縣紅星村出土應侯見工鍾。藍田《應侯鍾》和日本美術家兼文物收藏家中村不折(1968—1943)所收藏的《應侯鍾》雙鍾連銘,兩銘連讀,得見“見工”乃應侯之名,是初封應國武王之子應叔的曾孫。銘文中有“雁侯見工遺王於周。”“朕皇祖雁侯。”“子子孫孫永寶用”等語。此鍾為周昭王時所鑄,按照湖南省社會科學院炎黃文化研究所所長何光岳先生的考證,是周昭王準備移封應侯見工之時,舉行了隆重的移封典禮,並在鎬京附近鑄鐘紀念。《應侯鍾》銘文多“雁”字,《路史·國名記·戊》釋:“雁,今作應。”從中國古文字“六書”的造字方法來說,依清代學者王國維的解釋,“雁”與“膺”、“應”是互通而同意的,都從鳥從月(肉)。從古音韻方面講,它們是同音同聲,是符契約音同韻相轉的音變規律的。從古文字考古學的角度看,郭沫若同志經考證甲骨文及1958年9月28日江西餘乾縣黃金埠初級中學,因平球場,取土約50厘米處所發現的《應監甗yǎn》之銘文“雁監作寶尊彝”也認為:“雁即應國之應”。“應國之器已見著錄者”,如《應公鼎》、《應公彝》等,其字皆作應,是知周初第一代應侯之後,應君有稱應公的。“膺”字在其後的演變中,又把下面的“肉”換為“鳥”字,衍生出“鷹”字來。這一字型的演變,在其後的考古發現中,又多次得到佐證。

1986年6月6日,在平頂山市新華區薛莊鄉北滍村西滍陽嶺上,應國墓葬1號墓出土了以後鷹城的標誌性的文物——玉鷹。後來以兩周時期應國和楚國貴族墓地為主兼有兩漢時期的墓地,經過連續十年的發掘,出土了上萬件文物,其中大多數是周代青銅器。該墓地被評為1996年全國十大考古新發現之一。特別是在墓冢內出土了大量有關應國貴族婚嫁、封賞、往來、葬禮等器物以及上面的銘文,其中有“應伯壺”、“應伯盤”、“應公鼎”、“應事爵”、“應事鼎”、“應事簋”、“應事觶”,以及有關古鄧國國君的銘文銅器,為研究古應國歷史提供了豐富的資料和依據。

應侯鍾:目前發現兩件,一件是1974年藍田縣縣紅門村出土。另一件早年出土,現藏日本書道博物館,兩鐘形制,花紋相同,大小相次。銘文連續,藍田出土通高24、高8.5厘米,篆間飾例“S”雲紋,鼓部飾“T”字形雲紋和鸞鳥,鉦間及上篆銘文39字,日本所藏鑄33字,銘文首句與藍田的銘文末句正好銜接。其銘文曰: 隹(唯)正二月初吉,王(歸)自成周,(應)(侯)見工遺王於周,辛未,王各(格)於康,(滎)白(伯)內(入)右(應)(侯)見工,易(錫) (彤弓)一, (彤矢)百,馬……

這段銘文最末一句與日本人中村不折現收藏的“應侯鍾”銘文起頭一句相銜接。其銘文曰:“四匹(四匹二字合文)。見工敢對揚天子休。用乍(作)朕皇祖(應)(侯)大鐘。用易(錫)眉壽多宗永(命)子子孫孫永寶用。”