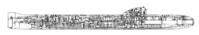

627型裝備核魚雷的結構圖

627型裝備核魚雷的結構圖 綜述

627型攻擊核潛艇,北約代號“十一月”級(November),蘇聯代號“鯨”級(Кит)。屬於攻擊核潛艇。627型攻擊核潛艇

627型是蘇維埃社會主義共和國聯盟歷史上第一型核潛艇。具有劃時代的意義。

設計歷史

關於潛艇從1952年到1958年,超過135個設計單位(包括了20個設計局、35個研究院和80家工廠)參加了627型這種全新型號潛艇的設計。該型潛艇的總設計師是В.Н.佩列古多夫(V.N. Peregudov),科研領導人是蘇聯科學院院士А.П.亞歷山大羅夫(A.P. Alexandrov)。潛艇最開始的任務被規劃為潛入美國海軍基地,一旦進入

裝備核魚雷的627型設計圖局部

射程就發射攜帶核彈頭的T-15型蒸汽-瓦斯動力魚雷,瞬間予以摧毀。但是在吸收了蘇聯海軍專家的意見之後,潛艇的任務被改為在海上交通線上和遠離海岸的地方對敵方的軍艦和運輸船進行魚雷攻擊。由於任務的修改,最終627型的設計被改為8具533毫米魚雷發射管,取代了一開始裝配一具1550毫米魚雷發射管(裝填T-15魚雷)和兩具533毫米魚雷發射管的設計。627型和後繼的627A型核潛艇具有從100米水下發射魚雷的能力。

關於T-15魚雷

T-15型魚雷是蘇聯第一種裝備核彈頭的魚雷,本準備裝在627型攻擊核潛艇上,用於攻擊美國的海軍基地。後來蘇聯海軍的專家們認為這種武器太不切實際(射程僅僅40-50千米,一旦爆炸發射它的潛艇也在劫難

T-15的原型T-5,後來成為627型標準配置

逃),因而627型最終沒有裝備這種超大型魚雷。可能是由於技術不過關,T-15魚雷項目最終悄無聲息的下馬,甚至沒有留下一張圖片。

基本參數:

口徑 1550毫米

長度 23.5米

射程 40-50千米

動力 熱力發動機(蒸汽-瓦斯)

裝藥 核裝藥(當量不詳)

使用者 無(蘇聯海軍研究)

技術參數

排水量水面 (627型)3118t(627A型)3118t

水下 (627型)4069t(627A型)4053t

主尺度

長度 (627型)107.4m(627A型)107.3m

寬度 (627型)7.9m(627A型)7.9m

吃水 (627型)5.65m(627A型)5.7m

速度

水上 15.2kts

水下 30kts

續航力 無限

潛深

最大 240m

極限 300m

自持力 (627型)60d(627A型)50d

動力 兩台VM-A壓水核反應堆(功率70mW)

兩台GTZA渦輪機(單台功率17500hp)

兩台PG-116電動機(單台功率450hp)

兩台柴油發電機(功率460kW)

武器 8具533mm魚雷發射管

可裝備53-61MA, 53-65K, SET-53, SET-65等型號魚雷共20條

“釷”火控系統

電子設備 “稜鏡”(Призма)水面雷達

“捲筒-M”(Накат-M)偵察雷達

“鉻-KM”(Хром-KM)敵我識別器

MG-200“北極”(Арктика)聲納

(627A型裝備MG-200“北極-A”(Арктика-A)型)

“梁”(Луч)探雷聲納

(627A型裝備“鈽”(Плутоний)型)

“火星-16KP”(Mars-16KP)噪聲探測聲納(僅627型)

“科拉”( kola)噪聲探測聲吶(僅K-3和K-52)

MG-13M“冥王星-627”(Плутон-627)複合導航聲納

“西格瑪”(Sigma)複合導航聲納(僅K-181)

艇員 104(包括25軍官)

簡述

627型627型屬於 雙殼體潛艇,擁有流線型的尾舵。全艇從前到後精密的分為九個艙室:第I艙-弓形聲納艙和魚雷艙;

第II艙-艇員住艙和蓄電池艙;

627型裝備核魚雷的結構圖

第III艙-中央指揮艙;

第IV艙-(備用)柴油發電機艙;

第V艙-核反應堆艙;

第VI艙-渦輪機艙;

第VII艙-發電機艙;

627型潛艇

627型潛艇 第VIII艙-艇員住艙;

627型水線圖

[1] 第IX艙-尾艙。

其中,三個艙使用護板進行了加固,可以耐受10個大氣壓的壓強,緊急時用作應急避難所。

627型攻擊核潛艇的噪聲比以往的常規動力潛艇和美國的第一批核潛艇都要大,儘管套用了精緻的魚雷狀艇體、艇體上數量有限的排水孔、特製的降 噪變距螺鏇槳、主要設備振動抑制裝置和特殊的消聲艇體塗料(在核潛艇上是第一次套用)等降噪措施,但問題還是未能解決。蘇聯製造的核反應堆在結構緊湊度和功率-質量比上優於美制反應堆,但振動和噪聲都要高於後者。在活躍的服役生涯中,627型對核潛艇的各種性能進行了測試(例如1965年蘇聯核潛艇開始常規巡航時進行了42次測試)。627型潛艇的水聲系統不是為潛艇搜尋設計的,而且相對來說性能有限,即使是後來的美國“長尾鯊魚”級低噪聲攻擊核潛艇也可以對蘇聯的這種第一代核潛艇進行連續的跟蹤。627型潛艇對“潛在敵人”的第一次成功跟蹤可能是1966年K-181號潛艇在大西洋上對美國 “薩拉托加”號航空母艦(CV-60)進行了四天的 尾隨跟蹤。

由於主推進系統中壓水反應堆的壽命短,蘇聯第一代核潛艇的可靠性普遍較低。這種短壽命導致了反應堆在工作幾百小時後二迴路的輻射水平就會增高。機械的問題是627型和後繼的627A型沒有被套用在1962年的古巴飛彈危機中的主要原因。由於製造技術的進步,操作問題的解決和對艇員的充分訓練,反應堆的可靠

蘇聯發行的K-3抵達北極點紀念郵票

性得到了提高,所以627型潛艇在六十年代開始被用於頻繁的北冰洋冰下巡航和大西洋巡邏,追蹤攜帶核武器的船隻。儘管對反應堆的輻射水平問題有著很大的意見,但潛艇大部分艙室內的背景輻射水平總是正常的,這可能是由於反應堆艙有效的鐵-水輻射保護(iron-water radiation protection)和輻射水平監測器。

本級的首艇(也是唯一一艘真正的627型潛艇)K-3(“列寧共產主義青年團”號)在 1958年7月4日完成了首次核動力航行。1962年7月,比美國“鸚鵡螺”號晚四年,K-3又成為蘇聯歷史上第一艘抵達北極點的潛艇。相對於美國第一艘核潛艇“鸚鵡螺”號,627型在最大速度和最大潛深等方面有著更好的性能參數。

K-3的首任艇長是海軍中校列昂尼德· 加夫里洛維奇·奧西邊科(L.G. Osipenko),後來他獲得了“蘇聯英雄”稱號,成為戰後首位榮獲“蘇聯英雄”稱號的潛艇兵。

627A型

除了K-3,其他的同級潛艇實際上屬於改進型——627A型。主要的改進在於艇艏龍骨處安裝的弓形聲納和

627A型水線圖

[2]魚雷發射管處安裝的水聽器天線。627A型是627型改型中產量最多的。

P627A型

P627A型是搭載P-20巡航飛彈系統的627A型潛艇改型。它在1956-1957年間進行了開發但是半途而廢,已經建好的設備和艇體被用於建造普通的627A型K-50潛艇。

645型

K-27是另一艘自成一級的特殊潛艇。它被作為645型潛艇來建造以實驗使用液態金屬冷卻劑的VT-1反應

645型水線圖

[3]堆。K-27在 1962年4月1日下水,與其他的同級潛艇有很多額外的不同:錐形的艇艏、高強度無磁性鋼殼體、有所調整的艙室配置、世界首創的魚雷快速裝彈機,以及比水冷的VM-A反應堆性能更好的VT-1液態金屬冷卻反應堆,但是VT-1在基地的維護工作變得更為複雜。

總體服役歷程

627型以及後續型號的核潛艇主要在蘇聯海軍的北方艦隊(先是在第三潛艇師,後來轉到第十七潛艇師)627型潛艇

服役。六十年代有四艘潛艇(分別是K-14, K-42, K-115, K-133)被調到了太平洋艦隊,它們之中K-14、K-42和K-115走北路,從北冰洋的冰下完成了調動航行,而K-133走南路,從大西洋穿過德雷克海峽,又穿越了太平洋,最終抵達遠東的海軍基地。在K-133的52天水下航行中,共行進了33810千米(21000英里)。

除去因事故等損失的潛艇,本級潛艇在1986到1990年間全部退役,實際上一些潛艇此前早就已經報廢了。雖然已經退役,但是這些潛艇仍舊被擱置在俄羅斯的海軍基地內等待解體。其中K-14, K-42, K-115和K-133在太平洋艦隊的基地內,K-21和K-21則在北方艦隊。

作為蘇聯的第一艘核潛艇,K-3退役後曾被計畫改造為聖彼得堡的一個博物館,但是現在它的殼體仍舊在波利阿尼(Polyarny),原因是經濟問題和一些環保組織的“射線恐懼症”。

各艇艇史

627型及其後續型號潛艇共有14艘,編號開頭的字母“K”來自“Крейсерская подводная лодка”,翻譯過來就是“巡航潛艇”的意思:627型:K-3(“列寧共產主義青年團”號,後改為“列寧共產主義青年團員”號);

627A型:K-5, K-8, K-11, K-14, K-21, K-42 ("羅斯托夫斯基共青團員"號), K-50, K-52, K-115, K-133, K-159, K-181;

P627型:(沒有完工無編號)

645型:K-27。

K-3

蘇聯第一艘核潛艇, 1962年10月9日被授予“列寧共產主義青年團”號的榮譽艇名(1989年3月14日改為“列寧共產主義青年團員”號)。K-3是唯一一艘真正按照627型的設計圖紙建造的潛艇。由北德文斯克(當時叫莫洛托夫斯克)的第402“SEVMASH”船廠於1954年開工建造,

K-3在北冰洋中航行

1955年9月24日鋪設龍骨,建造編號254,1955年9月24日下水, 1958年6月4日進行首次核動力航行。 1959年1月17日,K-3被正式移交給海軍用於實驗用途[4]。

1967年9月8日,K-3發生嚴重事故。當時潛艇正在執行地中海巡邏任務的返航路上,任務已進行到第56天。第I艙的液壓系統於法羅群島東北,水下49米處發生了火災,39名官兵因一氧化碳中毒犧牲。水手長倫亞(Lunya)是中央控制艙中唯一沒有被熏暈的人,他控制潛艇浮出水面,救醒了艇長並在隨後的損管行動中充當副艇長,最終K-3成功的回到了基地。從1958年到1988年的30年中,K-3完成了14次長途巡航,總航行里程約206708千米(128443英里)。

作為蘇聯的第一艘核潛艇,K-3退役後曾被計畫改造為聖彼得堡的一個博物館,但是現在它的殼體仍舊在波利阿尼(Polyarny),原因是經濟問題和一些環保組織的“射線恐懼症”。

K-5

屬於627A型。由北德文斯克(當時叫莫洛托夫斯克)的第402“SEVMASH”船廠建造。建造編號260。 1956年8月13日下水, 1959年12月26日正式服役。服役於蘇聯海軍北方艦隊,其餘不詳。1986-1990年間退役,現應已報廢解體。

K-8

屬於627A型。由北德文斯克(當時叫莫洛托夫斯克)的第402“SEVMASH”船廠建造。 1957年9月9日鋪設龍骨,建造編號261。 1959年5月31日下水, 1959年12月31日正式服役。K-8潛艇(3張)

1970年4月12日,在四天的水面航行後,K-8潛入水中,準備結束巡邏,參加“海洋-70”大型海軍演習[4]。由於第III艙和第VII艙的空氣調節系統在120米的水下同時短路並引起火災,K-8發生了嚴重事故。在冒著狂風暴雨進行的長達80小時的損管行動中,包括艇長 別索諾夫海軍中校(Vsevolod Borisovich Bessonov)在內的52名官兵由於二氧化碳中毒或風浪和潛艇進水而犧牲,73名官兵獲救,而K-8號最終還是攜帶著4枚裝備了核彈頭的魚雷沉入比斯開灣4680米深的海底。

此前K-8還發生過三起小事故,包括1960-1961年間的一次壓水 反應堆事故。

K-14

屬於627A型。由北德文斯克的第402“SEVMASH”船廠建造。1958年9月2日鋪設龍骨,建造編號281。 1959年8月16日下水, 1959年9月30日正式服役。K-14是在北方艦隊開始服役的, 1960年8月31日被編入第206獨立核潛艇旅,基地在西方海灣的馬來亞 沃帕特卡(Malaya Lopatka of Zapadnaya Litsa fjord)。這條潛艇1960年進行了包括大西洋巡邏任務在內的9次巡航,在水面狀態航行了約3213千米(1997英里),水下航行了約18394千米(11430英里)。

出於改革潛艇部隊的考慮,K-14在1961年1月被編入隸屬第一潛艇艦隊的第三核潛艇師,在1961年內進

627型

行了4次巡航,水面狀態航行約2182千米(1356英里),水下航行約3165千米(1967英里)。K-14號在1961年完成了蘇聯海軍首次直接在基地內更換核燃料的作業實驗。1962年,由於反應堆保護系統的故障,整個反應堆艙被更換。

1966年8月30日至9月17日間,K-14完成了從冰下穿越北冰洋,由北方艦隊調動到太平洋艦隊的航程。航程中K-14總計19次在北極點浮出水面以搜尋蘇聯浮動科學考察站SP-15號,為站上的一名科考隊員提供醫療救助。由於成功完成了這次巡航任務,K-14的艇長戈盧別夫海軍上校(D.N. Golubev)和第三核潛艇師師長,此次巡航的岸上總指揮伊格納托夫海軍上校(N.K. Ignatov)獲得了“蘇聯英雄”稱號。

隨後K-14被編入紅旗太平洋艦隊第十五潛艇分艦隊的第十潛艇師(基地在克拉舍寧尼科夫灣)。1966-1970年間潛艇共進行了4次巡邏任務,總計160天。1970年12月到1973年三月,潛艇進行了中修。1973年11月,第十潛艇師成為了紅旗太平洋艦隊第二潛艇艦隊的一部分。1973-1975年間,潛艇共進行了3次巡邏任務,總計135天。1979-1982年間參加了訓練航行。1988年2月12日,K-14在基地進行維修時第VII艙發生火災,最終使用了窒息性化學滅火劑才控制住火勢,事故造成一人犧牲。

1988年起,K-14被用於訓練, 1990年4月19日退役,被擱置在蘇維埃港的波斯托瓦亞灣(Postovaya Bay of Sovetskaya Gavan)直到2000年。

K-14在服役過程中共完成了14次遠程巡航,航行了約299187千米(185831英里),工作小時數(operational hours)為22273小時。

K-52

屬於627A型。由北德文斯克的第402“SEVMASH”船廠建造。 1959年10月15日鋪設龍骨,建造編號283。 1960年8月28日下水, 1960年10月10日正式服役。服役期間編入北方艦隊,其餘不詳。1987年退役,應已解體。

K-21

屬於627A型。由北德文斯克的“北方”機械工業企業( 1959年9月9日起第402“SEVMASH”船廠更為此名)建造。 1960年4月2日鋪設龍骨,建造編號284,1961年6月18日下水。 1961年11月28日,K-21被編入北方艦隊第一潛艇艦隊的第三核潛艇師,基地在西方海灣的馬來亞沃帕特卡(Malaya Lopatka of Zapadnaya Litsa Fjord)。同年K-21完成了一次北冰洋巡航,其中水面狀態航行約3835千米(2382英里),水下航行約5673千米(3524英里),航行中還發射了四枚魚雷來確認一個冰窟窿的大小是否可以供其浮出水面。

1962年3月24日到5月14日,K-21完成了一次遠程巡航。51天中航行了約16299千米(10124英里),其中水面狀態航行約2376千米(1476英里),水下航行約13923千米(8648英里)。 1964年4月23日到5月21日,K-21按照“籬笆”演習的計畫執行了在挪威海和北大西洋的巡邏任務。1965年執行了在巴倫支海的巡邏任務。1967-1970年間執行了3次巡邏任務,總計170天。1965-1966年、1973-1975年、1983-1985年K-21進行了三次臨時大修(1973-1975年的大修包括了在1975年更換核燃料)。1975年,K-21被編入北方艦隊第十一潛艇艦隊的第十七潛艇師,基地在格拉米卡(Gremikha)。1976-1980年間,K-21完成了四次巡邏任務,總計200天。1986-1989年,K-21進行了一些作戰訓練(combat training)航行。

1991年K-21退役[4],直到2000年5月仍被擱置在格拉米卡灣(Gremikha Bay)等待處置。在服役過程中K-52共航行了約307237千米(190831英里),工作小時數(operational hours)為22932小時。

K-11

屬於627A型。由北德文斯克的“北方”機械工業企業建造。 1960年10月31日鋪設龍骨,建造編號285,1961年9月1日下水, 1961年12月30日正式服役。 1962年3月16日,K-21被編入北方艦隊第一潛艇艦隊的第三核潛艇師,基地在西方海灣的馬來亞沃帕特卡(Malaya Lopatka of Zapadnaya Litsa Fjord)。

1964年11月,K-11在北德文斯克進行定期檢查時查出了燃料棒問題(failure of fuel pins),隨後決定對兩個反應堆都進行核燃料再加注。 1965年2月7日,吊起 反應堆禁止層後發生了放射性蒸汽噴出事故。反應堆艙內的人員被緊急疏散,反應堆禁止層也被降下。隨後事故被向海軍通報。趕來的海軍專家們做出了錯誤的結論:輻射水平的惡化只是反應堆內高度活躍的放射性水泄出的結果。他們同意再次吊起禁止層,繼續核燃料加注作業。 1965年2月12日,由於違反操作規定,第二次吊起禁止層時再次發生了放射性蒸汽噴出事故。當時在反應堆艙內監督加注程式的人員再次被疏散,反應堆的禁止層也第二次降下。表面沾染了放射性殘留的失控反應堆起火,後來的四個小時裡它一直處於無人監控的狀態。在反應堆艙內使用流水和二氧化碳滅火器撲滅火災的努力均告失敗後,船廠消防隊從外界調集250噸水,注滿了整個反應堆艙。約150噸帶有放射性的水從被燒毀的密封系統中漏到了另一個艙,使得工作區的環境輻射水平顯著惡化,7人受到了核輻射污染。唯一修復潛艇的辦法是拆掉損壞了的整個反應堆艙,換上一個新的。直到1968年8月,修復工程仍未完成。

1968-1970年間,K-11完成了5次巡邏任務,總計305天。1971年11月到1973年9月,潛艇接受了現代化改裝,隨後在1975年被編入北方艦隊第十一潛艇艦隊的第十七潛艇師,基地在格拉米卡(Gremikha)。

1975-1977年間,K-11完成了4次巡邏任務,總計173天。1982-1985年間則完成了5次,總計144天。1990年4月19日,K-11退役。直到2000年,它仍舊被擱置在格拉米卡(Gremikha)。

在服役過程中K-11共航行了約354488千米(220179英里),工作小時數(operational hours)為29560小時。

K-133

屬於627A型。由北德文斯克的“北方”機械工業企業建造。 1961年7月3日鋪設龍骨,建造編號286,1962年7月5日下水, 1962年10月29日正式服役, 1962年11月14日被編入北方艦隊第一潛艇艦隊的第三核潛艇師,基地在西方海灣的馬來亞沃帕特卡(Malaya Lopatka of Zapadnaya Litsa Fjord)[4]。

1963年K-133進行了一次51天的遠程巡航,第一次來到了蘇聯海軍此前從未涉足過的大西洋赤道海區。1964年10月到1965年9月,K-133進行了正常檢修。K-133在K-116(675型,北約代號“回聲II”級 巡航飛彈核潛艇)的陪伴下完成了世界上第一次從北方艦隊基地穿越德雷克海峽抵達太平洋艦隊基地的壯舉,行動總指揮是索 羅金海軍少將(A. Sorokin)。兩艘潛艇先後穿越了巴倫支海、挪威海、整個大西洋、德雷克海峽和整個太平洋,在堪察加半島結束了征程。在52天的航行中K-133總計航行了33810千米(21000 英里)。

1966-1968年,K-133完成了2次巡邏任務,總計103天。1971-1976年間又完成了2次,總計93天。1977年完成1次49天的巡邏任務。1983-1986年間完成1次(用時不詳)。

1989年5月30日,K-133退役。直至2006年8月,它一直被擱置在蘇維埃港的波斯托瓦亞灣(Postovaya Bay of Sovetskaya Gavan)。在服役過程中K-133共航行了約271911千米(168889英里),工作小時數(operational hours)為21926小時。

K-181

屬於627A型。由北德文斯克的“北方”機械工業企業建造。 1961年11月15日鋪設龍骨,建造編號287,1962年9月7日下水, 1962年12月27日正式服役,編入北方艦隊,其餘不詳。

K-115

屬於627A型。由北德文斯克的“北方”機械工業企業建造。 1962年4月4日鋪設龍骨,建造編號288,1962年10月22日下水, 1962年12月31日正式服役,編入北方艦隊,其餘不詳。

K-159

屬於627A型。由北德文斯克的“北方”機械工業企業建造。 1962年8月15日鋪設龍骨,建造編號289,1963年6月6日下水, 1963年10月9日正式服役,編入北方艦隊,1987年退役[4],1989年改為B-159。

2003年8月28日,B-159在巴倫支海的格列米哈灣基地準備被拖往船廠解體。2003年8月30日在前往摩爾曼斯克州斯耐捷諾郭爾斯克(Snezhnogorsk)的船廠的K-159事故前留影(2張)路上沉沒於暴風雨天氣中。艇上十人九人犧牲,一人獲救。同日俄羅斯海軍的深潛器找到了K-159,具體位置在巴倫支海中,距離基利金島約4千米(2.4英里)的海底248米深處。經緯度坐標是69°22.64'N, 33°49.51'E。

在服役過程中K-159共航行了約342314千米(212618英里)。

K-42

屬於627A型。由北德文斯克的“北方”機械工業企業建造。 1962年11月28日鋪設龍骨,建造編號290,1963年8月17日下水, 1963年11月30日正式服役。1981年4月17日被授予"羅斯托夫斯基共青團員"號的榮譽艇名。1985年8月10日的核事故中停靠在K-431旁邊,同樣在此次事故中嚴重受損,被判定為無法修復,隨後退役。

K-50

屬於627A型。由北德文斯克的“北方”機械工業企業建造。 1963年2月14日鋪設龍骨,建造編號291。建造過程中使用了半途而廢的P627A型的部分設備和艇體。 1963年12月16日下水,1964年7月17日正式服役。 1964年8月6日被編入北方艦隊第一潛艇艦隊的第三核潛艇師,基地在西方海灣的馬來亞沃帕特卡(Malaya Lopatka of Zapadnaya Litsa Fjord)。1969年被編入第十七潛艇師,基地在格拉米卡(Gremikha)。1974年第十七潛艇師成為第十一潛艇艦隊的一部分。 1965年3月4日到4月4日,在“籬笆”演習中該潛艇完成了大量的航行。1965年完成了在北大西洋的巡邏任務。1969-1973年間完成了2次巡邏任務,總計51天。1983年12月到1984年1月執行了1次巡邏任務。除了作戰訓練(combat training)航行,K-50還進行訓練航行和新裝備的測試航行。1975年9月中修時更換了核燃料。 1977年7月25日K-50被重新編號為K-60。

1990年4月19日退役,被儲存在格拉米卡灣(Gremikha Bay)。2006年9月3日到6日,K-60(K-50)被重型運輸船Transshelf號(隸屬荷蘭Dutch Dockwise Shipping B.V. 公司)運輸到波利阿尼(Polyarny)的第10船廠(SRZ-10船廠)進行進一步的解體工作。

在服役過程中K-50共航行了約276044千米(171456英里),工作小時數(operational hours)為24760小時。

K-27

645型唯一的一艘。 1958年6月15日鋪設龍骨,1962年4月1日下水。經過建造工廠的全面海試和官方測試後, 1963年10月30日正式服役。

1964年4月21日到6月12日,這艘實驗潛艇進行了第一次巡邏航行,總計52天。由於成功完成了這次任務並打破了蘇聯海軍核潛艇水下連續航行時間記錄,K-27的艇長古里亞耶夫海軍少校(I.I. Gulyaev )被授予“蘇聯英雄”稱號、2965年6月29日到8月30日,K-27完成了地中海巡邏任務,總計60天,期間發現了在撒丁島演習的北約海軍艦隊的美國“蘭道夫”(Randolph)號航空母艦並對其進行了核魚雷模擬攻擊。美國航母在K-27已完成模擬攻擊後才發現它,蘇聯艇長列昂諾夫(P.F. Leonov)指揮潛艇巧妙地逃走了。K-27在首次巡航中航行了約19996千米(12425英里),其中約19795千米(12278英里)在水下度過。第二次巡航中則航行了約24140千米(15000英里)。

1965年9月7日,K-27被作為實驗潛艇編入 紅旗北方艦隊第十七潛艇師,基地在格拉米卡(Gremikha)。1968年5月間,K-27發生左舷反應堆(port-side reactor)事故。當時潛艇正在巴倫支海水下進行全速實驗航行,反應堆的AR-1自動控制棒系統意外的自動啟動,反應堆輸出功率在60-90秒間從83%降低到7%。需要指出的是負責反應堆的軍官們在這次試驗前就已經警告艇長左舷反應堆自從 1967年10月13日的小事故後還沒有測試過,但是他們的警告未受重視。事故造成了反應堆艙伽馬輻射水平升高(高達150R/h以上),放射性氣體逸散到了其他艙室。艇上全部124名艇員都遭到了輻射。在一些艇員事後的報告中事故主要被歸因於艇長列昂諾夫海軍少校(P.F. Leonov)過於相信新型反應堆的性能,所以未能立即命令浮出水面。其他艙室處於輻射危險中的艇員也沒有被及時通知,他們甚至還被允許吃了一頓普通的晚飯,只是在化學部門軍官和醫生的要求下才拉響了輻射警報。K-27最終浮出水面,依靠右舷反應堆從訓練海區回到了基地。事後潛艇被停泊在北莫爾斯克的碼頭。為防止充當冷卻劑的液態金屬凝固,艇上的蒸汽管道被和一條補給艦連線到一起。靠岸的第二天,反應堆艙內受到核輻射最重的十個人被用飛機送到列寧格勒海軍第一醫院接受治療,但是其中的四個人[烏爾烏達(V. Voevoda)格里岑科(V. Gritsenko)庫里科夫(V. Kulikov)和彼得羅夫(A. Petrov)]在一個月之內先後犧牲。5月29日,電工波諾馬連科(I. Ponomarenko)在監視反應堆艙時犧牲。1968-2003年間,30名涉及事故的海軍官兵先後死於過量的核輻射,蘇聯政府卻將這一事故的悲劇結局隱瞞了多年。

1968年6月20日起,K-27停泊在格拉米卡灣(Gremikha Bay),對液態金屬冷卻劑的處理和其他一些試驗工作繼續進行到1973年,修復或更換右舷反應堆都被認為是不適當的浪費金錢為止。1979年1月1日,K-27退役。潛艇的反應堆艙被灌滿了由瀝青和糠醛組成的特殊凝固混合物(這項工作在北德文斯克的第893“星”船廠完成)。隨後K-27被拖到喀拉海的一個特殊訓練海區並於 1982年9月6日鑿沉。沉沒點的具體坐標是72°31'N 55°30'E,即新地島東北海岸的斯捷布韋灣(Stepovoy Bay),那裡的水深只有33米,遠低於國際原子能組織水深不低於3000-4000米的標準。