基本簡介

經濟區域是按人類經濟活動的空間分布規律劃分的,具有均質性和集聚性,經濟結構基本完整,在國民經濟體系中發揮特定作用的地域單元。區域經濟是一個國家經濟的空間系統,是經濟區域內部社會經濟活動和社會經濟關係或聯繫的總和,是經濟區域的實質性內容。

1、區域經濟學是運用經濟學的觀點,研究中國國內不同區域經濟的發展變化、空間組織及其相互關係的

(圖)區域經濟學

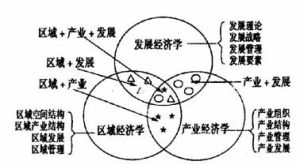

(圖)區域經濟學綜合性套用科學。

2、區域經濟學是研究和揭示區域與經濟相互作用規律的一門學科。主要研究市場經濟條件下生產力的空間分布及發展規律,探索促進特定區域而不是某一企業經濟成長的途徑和措施,以及如何在發揮各地區優勢的基礎上實現資源最佳化配置和提高區域整體經濟效益,為政府的公共決策提供理論依據和科學指導。

3、具體分析區域經濟發展中的規律性問題(包括區域特徵分析,目標系吮與政策、手段,產業結構演進,人口增長與移動,城市建設與布局,區域國土規劃,區域聯合與區際利益的協調,區域比例關係。學科主要研究方向包括:城市化與城市經濟問題、空間結構理論、區域生產力布局、資源合理開發利用、農村經濟、區帶規劃及管理、區域投融資等。

歷史背景

區域經濟學分析圖

區域經濟學分析圖區域就是一定的地理空間。區域內的自然資源狀況、人口分布狀況、交通狀況、教育水平、技術水平、工農業發展水平、消費水平、政治制度等等,對於該區域的社會經濟活動和生產過程的影響極大。如何使一個區域的經濟發展達到整體最優效果呢。區域經濟學就是在這種情況下應運而生的。

它的形成和發展最早源於1826年德國經濟學家杜能提出的農業區位論,至今已有近180年的歷史。然而,作為一門相對獨立的科學,它大體形成於20世紀50年代。自20世紀60年代以來,隨著區位研究由微觀向巨觀領域的不斷擴展,以及各國政府為解決區域問題而加強對區域經濟活動的干預,大規模開展各種區域規劃工作,區域經濟學獲得了迅速的發展。最初興起於西方國家,東歐和原蘇聯在60年也掀起了區域經濟學研究的熱潮。我國則直到80年代後才開始這方面的工作。

區域經濟學與經濟地理學密切聯繫的一門學科。它一方面對區域的自然資源和自然條件進行經濟評價,對區域的經濟、社會因素進行分析,更主要的是制定區域發展綱要提出科學的依據,並為區域經濟建立起計量經濟模型。

區域經濟學產生的歷史背景有三個方面:

(1)經濟背景,表現在兩個方面:一是地域分工不斷深化,地區間經濟發展不平衡加劇,如日本的表、里差異,美國的東北部同西部和南部的差異,英國的英格蘭與蘇格蘭、北愛爾蘭的差異以及蘇聯的東、西差異等;二是區域經濟問題的顯露,如美國的田納西河流域,1933年人均收入只有168美元,不及全國平均收入的一半,英國英格蘭的西北部、東北部和蘇格蘭失業率超過25%,威爾斯失業率超過36%,而倫敦和東南英格蘭的失業率不到14%。

(2)政治背景,在西方資本主義發展到了國家壟斷資本主義階段,政府的經濟職能加強,政府有能力干預區域經濟發展;在東方,社會主義制度誕生,一方面,社會主義國家實行計畫經濟,政府是配置資源的主體,政府可以在區域之間配置資源,另一方面,社會主義經濟要求有計畫按比例地發展,包括區域之間。

(3)科技背景,第三次科技革命,使區域經濟學的研究方法和手段更先進,與其他經濟學科明顯不同。

正是在上述三個背景下,形成了區域經濟學。

研究觀點

關於區域經濟的研究對象尚未形成統一的觀點,具有代表性的觀點主要有:

(1)區域經濟學是研究特定地理範圍的經濟學,它與一般經濟學並無什麼差別,只是其研究範圍是區域而不是國家,持此種觀點的多為初學者。

(2)研究人類經濟活動的地理分布和空間組織規律,所以又將其稱為空間經濟學,持這種觀點的代表人物有諾斯、里查森、胡佛等。

(3)研究區域的主要問題,持這種觀點的代表人物有諾斯、里查森、胡佛等艾薩德(被譽為西方區域經濟學的創始人)、周起業和劉再興等。

(4)研究區際差異和聯繫,持此種觀點的代表人物主要是杜貝。

(5)研究區域與經濟相互作用規律和相互關係,持此種觀點的代表人物是張敦富。

(6)從巨觀角度研究國內不同區域經濟發展及其相關關係的決策性科學,持此種觀點的主要代表人物有陳棟生、李京文、郝壽義和安虎森等。

學科性質

關於區域經濟學的學科性質還未形成統一的觀點,主有三種觀點:

(1)區域經濟學為套用經濟學的分支學科,與產業經濟學一起構成中觀經濟學;

(2)區域經濟學為地理學的分支學科;

(3)區域經濟學為交叉學科,為經濟學與地理學的交叉學科。

空間界定

隨著區域經濟發展複雜程度的加大,單純從地理學的角度來定義區域的邊界對區域經濟的研究有很大的制約性。系統論認為系統的整體性表現在同環境相接觸時出現的特殊的邊界反應。系統的邊界在一定的條件下,可以起到保護系統穩定的作用。區域經濟系統的邊界劃分應該遵從這一原則,即區域經濟要素之間的聯繫和功能發生突變的節點的連線構成區域經濟系統的界面。傳統的區域劃分是以自然地理邊界為依據的,這是由於傳統的經濟活動以農業為主,運輸和聯繫方式落後,地理條件制約很大。經濟活動局限於平原地帶,構成區域經濟系統的邊界往往是河流、山脈等自然邊界。工業化以後運輸和聯繫方式雖有所改進,但是資源流動的成本依然很大,區域經濟系統的邊界受到自然和人工因素兩種影響,其界面除了河流、山脈外,還可能是鐵路和權力以及政治上的邊界等,這些對經濟活動空間成本起約束作用的因素構成了區域經濟系統的界面。資訊時代的到來迎來了新的人地關係和新的區域經濟景觀,以網路為基礎的信息技術空間形成了空間事物和人地關係的一種新的組織形式,出現了所謂虛擬化的信息地理空間,這種區域經濟系統的界線除了資源、成本等經濟上的因素影響外,更多地表現為語言、價值觀等文化方面以及網路標準和網路規則等技術方面虛擬的界線。可以看到,區域經濟系統的邊界是隨經濟活動聯繫方式的進步而不斷延伸的。區域經濟活動空間在一定的時間裡受到一些因素的束縛,這種束縛構成了區域經濟系統的邊界,但經濟的發展最終會克服這些障礙,直至遇到新的約束,形成新的界面。

中國套用

當前中國國內經濟發展,很需要搞區域平衡。珠三角、長三角、環渤海這三個經濟極有望發展成為世界級的經濟帶城市群。可中國太大人太多,而這三個又集中在東部沿海,造成中國經濟發展區域很不平衡。中西部落後太多。全中國有13億人口,東部沿海4個億(北京、天津、河北、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東和港澳台)東北1個億,中部4個億(山西、河南、安徽、湖北、湖南、江西),西部4個億(西北部分:內蒙古、陝西、甘肅、寧夏、新疆、西藏、青海,西南部分:重慶、四川、雲南、貴州、廣西)。東部比較發達,轉入重工化階段,需要做的是產業升級和城鄉統籌);東北是老工業基地,需要的是提升技術,重煥活力。對比之下中西部(除西藏、青海限制開發外)需要要做不僅是提高工業化程度,還有城鄉統籌解決二元問題,重工化也得齊頭並進。按照工業發展規律,那就得按照規模經濟來抓,產業集群,抓優勢產業,突出特色,區域內配套,區域外比較優勢分工,不過話又說回來,中西部各區域之間也沒什麼太大的區別,只是地理位置而已。因為中西部沒有面向海外的地理優勢(除廣西外),不能以外貿為動力,但是可以承接東部沿海中間產品的產業分工,也就是給沿海出口做配套,不過兩頭在外大進大出的產業估計不太合適。中西部雖然基礎還是有,但是不可能只靠本區域的力量,必須引進外部資金技術才能跨越發展,那就有對待國內資本和外資的問題了,得由國家層面干預,不然地方政府會比較短視。除要服從全國的布局外,一些產業還是以滿足本區域為主。因為產業布局地域分散,但可以資本集中也不會造成太盲目的競爭。特別是一些需要高度集中的產業,但是生產是可以分散的,用於滿足本地市場。