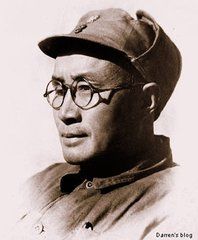

劉伯承

劉伯承

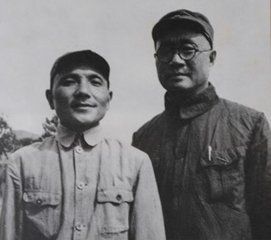

劉伯承鄧小平

鄧小平

鄧小平劉鄧大軍

劉鄧大軍是指劉伯承、鄧小平為首的大軍。1947年6月30日這一天,以劉鄧大軍強渡黃河為標誌,中國人民解放軍發起了戰略進攻。自1946年6月蔣介石發動全面內戰以來,人民解放軍經過一年的作戰,整個戰爭形勢發生了重大變化。國民黨軍隊總兵力由內戰初的430萬下降為370萬,人民解放軍則由100萬發展到195萬,其中,解放軍的機動兵力較國民黨軍多。解放軍的裝備也得到了極大的改善。敵我力量的變化,使得人民解放軍由內線作戰轉入外線作戰,由戰略防禦轉變為戰略進攻的條件已經成熟。中共中央和中央軍委及時作出了戰略進攻方針和主要進攻方向:劉伯承、鄧小平率領晉冀魯豫野戰軍主力千里躍進大別山;陳賡、謝富治率晉冀魯豫野戰軍太岳兵團挺進豫西;陳毅、粟裕率華東野戰軍轉戰蘇魯豫皖地區。三路大軍突出國民黨軍隊的包圍圈後,展開外線機動作戰。在黃河以南、長江以北,西起漢水,東至海邊的廣大中原地區向國民黨軍隊發起戰略反攻。1947年6月30日夜,劉伯承、鄧小平遵照中央軍委“晉冀魯豫野戰軍主力中央突破、南渡黃河,直趨大別山”的戰略方針,率領晉冀魯豫野戰軍主力12萬大軍,從山東陽穀以東150餘公里的8個地段上強渡黃河,一舉突破國民黨軍的黃河防線,拉開了戰略進攻的序幕。解放軍渡過黃河之後,蔣介石慌忙調集兵力,企圖逼迫劉鄧野戰軍北退或者背水一戰。7月,劉鄧大軍發起魯西南戰役,經過28天激戰,殲滅敵2個師部、9個半旅共5萬6千多人。接著,部隊長驅南征,從國民黨數十萬軍隊的包圍當中殺開一條血路,經過20多天的行軍和戰鬥,在8月底勝利到達大別山區,完成了千里躍進的壯舉。

劉鄧關係

劉伯承去世報紙

劉伯承去世報紙1986年10月,劉伯承辭世後,82歲高齡的鄧小平發表《悼伯承》一文,說:“我們在一起工作……前後共事13年,兩人感情非常融洽,工作非常協調。……人們習慣上把‘劉鄧’連在一起,在我們兩人心裡,也覺得彼此難以分開。”原二野新華社分社社長李普似乎還特意補充說:“在劉鄧之間是難以放進一個‘頓號’的。”於是,這兩段話成為劉鄧關係密切的經典註腳,是後世史家記敘劉鄧關係的主要依據。但遺憾的是,這並非全部的歷史真實。

1947年8月,劉伯承、鄧小平率晉冀魯豫野戰軍挺進大別山。不久,劉鄧之間有了尖銳的矛盾,到了“不一起吃飯”的程度。

打了勝仗,鄧小平說:這是毛澤東思想的光輝勝利。劉伯承不以為然,說:如果勝仗是毛澤東思想的光輝勝利,那么敗仗豈不是毛澤東思想的光輝失敗嗎?在此情形下,劉伯承、鄧小平各帶一部人馬,分開行動。

中央軍委與毛澤東獲悉其中內情,深以為慮,因之於1948年5月,借同意華東野戰軍副司令員粟裕提請華野主力不過長江,留在江北打大仗建議的契機,將與粟裕意見相左,支持毛澤東過江構想的華野司令員陳毅調任中原野戰軍第一副司令員。

此舉別具匠心,一箭雙鵰,可見毛澤東用人技術的純熟高超。一方面,他為粟裕騰出了華野最高指揮位置,以便其不受任何干擾,放手打大仗,與蔣介石逐鹿中原;另一方面,毛澤東又讓陳毅在中野司令部居中,協調好劉鄧之間的矛盾。還有一點是,陳毅本人也無話可說,儘管他離開華野有些不快,到中野後說“東有粟裕指揮,西有劉伯承坐鎮,我閒著無事,就去辦一所大學吧”,但他畢竟還有一頂中原軍區第二書記的頭銜,級別並不虧,頂多算是明升暗降。

陳毅雖然軍事非其所長,卻是協調關係的最佳人選。“衣不如新,人不如故”,他1919年即與鄧小平同在法國勤工儉學,關係相當不錯;1926年12月四川瀘(州)順(慶)起義前後,他又與起義領導人之一劉伯承相識,關係也非同一般。

張力採訪劉伯承次女劉彌群的文章。摘錄如下:

張力:聽說您父親和鄧小平的關係很好,這是真的嗎?

劉彌群:應該是說在一起工作的時候關係還是不錯的,他是政委,我父親是司令員,我父親一是顧全大局,二是尊重黨的領導,工作配合的也比較默契,兩家的關係也不錯,解放前夕,我父母一直在前方,我哥哥姐姐已是上學的年紀,跟著子弟學校到了北京。後來我父親到了南京軍事學院當院長,為了怕轉學影響他們的學習,因此把他倆還留在了北京,我父母把他倆托給鄧家好幾年,他倆星期六星期天就回鄧家,所以說我們兩家關係還是不錯的。

但是,那次反教條主義,對我父親打擊很大,他沒有想到,因此非常震驚,特別是使用的方式,坐火車上北京做檢查前就有幾天晚上沒睡好覺,在火車上又一夜未眠,眼壓高達73度,就這樣帶病被架到懷仁堂做了檢查。但是他從來沒有給我們這些孩子們說起這些事情,這是組織紀律性問題。但是幾十年後,彭德懷的侄女彭剛曾給我們家帶過話說,彭總晚年對那次反教條主義感到後悔,“叫我代表他向你父親道歉,但是讓你父親到懷仁堂做檢查,彭總當時是不同意的,那是鄧小平的意見。”我本人根據所經歷事情相信此話。

我父親是1987年10月7日去世的,去世前一直沒有平反。我母親提出,在我父親蓋棺定論前,一定要請組織給我父親平反,她說,這不是劉伯承一個人的問題,這是關係到跟我父親一起工作的許多同志的問題,關係到今後院校工作怎麽搞的問題。當時我母親還說,全國連胡風都平反了,為什麽不給我父親平反。我們兄弟姊妹都支持我母親的意見,後來卓琳阿姨給我們打電話,叫我們做好母親的工作,要聽中央的話,就是讓我母親不再提平反的事。當時我們也得到另外的信息,在85年開軍隊院校會議前,張震和楊得志兩位領導同志感到軍隊只提革命化是不夠的,需要提現代化和正規化。給劉帥平反迫在眉睫,因此他們兩個人親自向鄧小平匯報,請示給劉帥平反事,鄧沉默許久後說:“我就是反教條主義領導小組的小組長!”他們兩人無言以對,鄧的意思非常明白,就是不能平反。

因此,我母親認為平反有一定難度,需要加大力度,於是正式給中央軍委主席鄧小平寫了信並抄報給每個政治局和書記處同志,要求平反。徐帥、聶帥、葉帥辦公室都打來電話過問此事,並說已向鄧辦反映了意見,要求給以平反。第二天組織上告訴我母親,一切問題解決了。一是平反了。二是相應的悼詞也改了。三是補發了一套新87式軍裝。因為我父親一輩子都是軍人,但是最後一次沒有給我父親發新軍裝,我母親要求在遺體告別時我父親要身著軍裝,但組織上也一直沒有給以答覆,現在就算補發了一套新軍裝吧。就這樣我們全家的願望都達到了。這麽快就解決了這麽多的問題,我想與鄧希望如期召開追悼會有關,如推遲召開,廣大民眾一定會生疑。

張力:您父親生前知道鄧小平一直不想給他平反嗎?

劉彌群:我想他知道,我後來聽我母親說過,廬山會議以後,彭總受批,李達(原第二野戰軍參謀長)感覺是時機,曾找過鄧小平,要求平反。當時我父親給我母親說,李達是陝西人,是吃寬麵條的,心粗啊,是蚊子叮菩薩認錯了人。後來果然沒有平反。(張力:《劉鄧之交》)

又一個神話無情地破滅了。雖然令人遺憾,卻又是無可奈何的不爭事實。那些曾賣力“取笑”這一史實,謂之“謠言”的印刻效應者,也最終只能自刮耳光,自取其辱。

就個人而言,我最大的感慨還不在此。劉伯承及其兒女令人無限同情之處,不但是劉生前受到“好搭檔”的屢屢打壓,得不到平反正名,辭世後“司令員”也成為“政委”軍事指揮“配角”外,還只能聽憑別人單方面擺布,數十年間編織“兩人心裡,也覺得彼此難以分開”以及“難以放進一個頓號”的親密無間神話,無法公開表述自己真實的意見(書刊根本發表不了,成不了“正史”,也就只好淪入“野史”境地),眼睜睜地看著“李鬼”代替“李逵”,“偽史”代替“真史”,公行天地間而徒喚奈何。

當年的“川中名將”、“軍神”劉伯承有知,雖早有淡薄之心,但也豈能瞑目於地下?!