簡介

劉志洲山石刻

劉志洲山石刻劉志洲山在秦漢至隋唐時期,和錦屏山統稱朐山,到宋代稱銀山,清末俗稱劉志洲山。劉志洲山與夾山、啞巴山三山相連,

劉志洲山石刻

劉志洲山石刻勢成環抱。宋代,山東為海,此處為天然良港,與海中雲台相對應。地居要塞,扼金兵南侵之咽喉,戰略位置顯要,成為宋金爭峙之地。據清《嘉慶海州直隸州志》記載:“南宋初紹興三十一年(公元1161年)宿遷人魏勝在山陽起兵,先攻漣水軍,再與金兵戰於劉志洲山南40公里的大伊山,繼而收復海州及其諸縣,並投歸南宋,權知海州。金兵大舉圍攻,魏勝率海州軍民數退之。又與南宋李寶舟師合作屢退金人。其間李寶舟師曾駐于海州東海縣(今雲台山,當時與劉志洲山隔海相望)。南宋紹興三十二年今大定二年(公元1162年),南宋鎮江都統制張子蓋受張浚派遣,馳援海州魏勝,與石湫堰大敗金兵。”《金史 宣宗紀》記載:金興定元年、南宋嘉定十年、蒙古太祖十二年(公元1217年)八月,金海州經略使阿布哈努色爾與宋人戰於石湫,南宋兵敗績。南宋嘉定十一年、金興定二年(公元1218年)六月,李全率軍圍攻海州不下,七月又與金兵與高橋,不勝,退守石湫。金興定二年(公元1218年)南宋高太尉、彭元帥率兵三萬駐朐山下隔湖港。金海州經略副使完顏霆出奇兵攻之,宋兵大敗,“墜澗溺死者不計”。金滅亡後,這裡仍不乏戰事。南宋景定三年、蒙古世祖中統三年(公元1262年)二月李璮以漣海三城叛元歸宋,三月,南宋朝廷下詔升海州東海縣為東海軍,“八月海州石湫堰成,詔知州張漢英帶行遙郡刺史、馬步軍副總管、帶行環衛官”。又有《元史?播爾歡傳》中記載了元將播爾歡從下邳數百里外奔襲海州、東海、石湫三城得手之事,說明宋元時期,石湫仍為軍事重地。

劉志洲山石刻

劉志洲山石刻而今,滄海桑田,劉志洲山周圍數十里早已變成良田, 也不復見當年海濤拍岸、白浪濤天的景象,但在山岩上遍布著宋代船畫等宋金交戰的刻石畫面。

考古發現

劉志洲山石刻

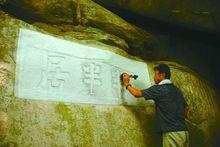

劉志洲山石刻劉志洲山考古調查有新的重大發現首次發現精美石刻船畫2004年2月19日蒼梧晚報駱琳高偉,文物管理委員會辦公室工作人員在我市劉志洲山發現三組船畫,其中一組船畫構圖精美,內容豐富,這也是我市乃至我國沿海地區發現的首處反映宋金交戰的石刻。

劉志洲山位於海洲區錦屏鎮酒店村和崗嘴村之間,該山存在著兩處省級文物保護單位,一處為漢代的石刻苑囿圖,一處為宋代的宋金交戰遺址。為了全面了解劉志洲山的文物分布情況和保護狀況,從今年2月開始,市文物管理委員會辦公室的工作人員在桃花澗景區工作人員的配合下對劉志洲山的地面石刻進行多次調查。令人振奮的是,這次調查發現了三組新的船畫,記者在現場看到,其中一處刻有兩條船,一大一小,大船高84厘米、長110厘米,小船高6厘米、長19厘米。此船畫描繪的是一艘大船正拋錨在岸邊,桅桿上的風帆正徐徐降落,一隻長長的舵仍然在水中,時刻準備新的征程,大船身後的小船也緊跟其後時刻待命,而一條魚悄然游來戲水為整幅畫面增添了勃勃生機。戰船自身的設施也表現齊全,有三隻大錨、瞭望斗、風向標、桅桿等物,有兩處文字已模糊不清(如圖)。另外兩處船畫表現手法較為簡潔,僅描繪出船身的大概形狀,類似月牙狀,具體尺寸為長135厘米,高17厘米,但是刻劃線條流暢、飄逸,寥寥幾筆就將一條乘風破浪的大船刻畫得栩栩如生。此外還發現了有宋代軍隊編制內容的文字和人名,其中一處有“金國”二字。

在此次調查之前,文物部門已對劉志洲山做過大量的調查工作,認為此處在宋代曾是宋金交戰的戰場,而這些船畫,可能與宋史記載的李寶水師“錨泊東海”與魏勝共抗金兵有關。此三處船畫的新發現,必將對研究劉志洲山宋金交戰的史實提供新的實物資料,同時也對研究我國的造船史、航海史、海岸線變遷史,提供了寶貴的資料。