創神星,正式名稱為50000Quaoar,中文音譯為夸歐爾,是由美國加州理工學院的兩位天文學家布朗和特魯希略於2002年10月7日發現的柯伊伯帶天體。“夸歐爾”(Quaoar)一詞,源自美國原住民通格瓦部族(Tongva)神話的創世之神,所以中文的正式譯名為創神星。國際天文聯會之前給予這顆天體臨時編號為2002LM60,也叫小行星50000。

人們對夸歐爾的了解甚少,根據判斷,夸歐爾的直徑約為989-1346?公里,相等於地球的十分之一。據初步計算,這顆天體距離地球約42個天文單位,運行一周需時288年。

發現A

發現A 發現者乍德·特魯希略、

米高·布朗

發現日期2002年6月4日

其他編號2002LM60B

天體分類柯伊伯帶天體

軌道根數CD

曆元2004年10月22日(JD2453300.5)

離心率(e)0.034

半長軸(a)43.405AU

近日點(q)41.914AU

遠日點(Q)44.896AU

公轉周期(P)104449.918日(285.97年)

平均公轉速度4.52km/s

軌道傾角(i)7.983°

升交點黃經(Ω)188.791°

近日點引數(ω)154.850°

平均近點角(M)273.737°

物理資料

直徑989-1346?km

質量1.0-2.6×1021kg

密度2.0?g/cm³

表面重力0.276-0.376m/s²

逃逸速度0.523-0.712km/s

自轉周期?

光譜分類中度紅色

B-V=0.94,V-R=0.64

絕對星等2.6

反照率0.10

表面平均溫度約43K

夸歐爾的發現,使冥王星作為太陽系第九顆行星的地位變得岌岌可危。在2005年,在柯伊伯帶也已經發現比冥王星更大的天體。

人們相信“夸歐爾”與不少柯伊伯帶天體相似,均是由岩石和凍的混合物構成的,但其反照率之低(~0.1)意味著天體外層的冰塊已消失。在未來,當新視野號太空船於2015年探索冥王星及其他柯伊伯帶天體時,人們可從傳回的資料中認識更多。

2004年,科學家找到“夸歐爾”表面有冰晶體存在的跡象,意味著它的溫度在1,000萬年間從55K(-220°C)升至110K(-160°C)。一些理論指其溫度上升的原因,是因為它曾連續被無數的小流星體衝撞,把天體的表面加熱。但最引人注目的理論,仍是“夸歐爾”的核心可能出現冰火山活動,是核心的放射性物質衰變引起的。

創神星(藍色)和冥王星(紅色)的軌道-從黃道面觀察。

發現A

發現者乍德·特魯希略、

米高·布朗

發現日期2002年6月4日

其他編號2002LM60B

天體分類柯伊伯帶天體

軌道根數CD

曆元2004年10月22日(JD2453300.5)

離心率(e)0.034

半長軸(a)43.405AU

近日點(q)41.914AU

遠日點(Q)44.896AU

公轉周期(P)104449.918日(285.97年)

平均公轉速度4.52km/s

軌道傾角(i)7.983°

升交點黃經(Ω)188.791°

近日點引數(ω)154.850°

平均近點角(M)273.737°

物理資料

直徑989-1346?km

質量1.0-2.6×1021kg

密度2.0?g/cm³

表面重力0.276-0.376m/s²

逃逸速度0.523-0.712km/s

自轉周期?

光譜分類中度紅色

B-V=0.94,V-R=0.64

絕對星等2.6

反照率0.10

表面平均溫度約43K

目錄

1發現

發現創神星被發現時的位置在蛇夫座,視星等18.5等,並於2002年10月7日在美國天文學會的會議上宣布此一發現。最早的重發現可以回溯至1954年5月25日帕洛馬山天文台的乾版。因為可以經由哈柏太空望遠鏡的觀測直接推算出它的大小,他可能被歸類為矮行星。2 直徑

2004年,天文學家估計創神星直徑為1260±190公里,隨後直徑持續向下修正。天文學家在2002年發現創神星的時候,創神星是太陽系自從冥王星於19

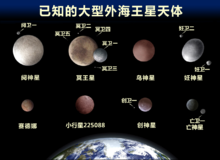

已知大型外海王星天體

已知大型外海王星天體創神星是第一顆直接從哈勃太空望遠鏡(HST)所拍攝的圖片來測量大小的外海王星天體,天文學家採用一種新的複雜方法。鑒於創神星的距離位於哈勃太空望遠鏡的解析度(40毫角秒)極限之內。布朗和特魯希略通過仔細地比較背景圖片,並使用哈勃太空望遠鏡光學精密模型(點擴散函式),就能夠獲得創神星最有可能的直徑數據。這種方法被米高·布朗用來測量鬩神星的大小。

哈勃太空望遠鏡於2004年完成創神星未修正的估計數據,2007年天文學家通過斯皮策太空望遠鏡(SST)測量紅外線創神星數據,意味著創神星反照率(0.19)比原先估計值更高,因此創神星直徑比原先估計值較小(844.4+206.7−189.6公里)。哈勃太空望遠鏡在2004年觀察創神星期間,很少人知道柯伊伯帶天體的表面性質,但是天文學家知道創神星的表面在多方面都類似天王星與海王星的冰衛星。天文學家採用天王星衛星周邊昏暗數據後,根據2004年哈勃太空望遠鏡觀測結果得知創神星直徑先前大約高估40%,比較正確的直徑估計大約是900公里。截至2010年,天文學家使用斯皮策太空望遠鏡數據加權平均值並糾正哈勃太空望遠鏡估計數據後,創神星直徑估計約為890±70公里。

創神星於2011年4月遮掩一顆16等的恆星,天文學家藉此估計創神星直徑最大是1170公里,並得知創神星外型細長。在赫歇爾空間天文台新的測量數據與哈勃太空望遠鏡修正後的數據顯示創神星直徑為1070±38公里,創衛一則為81±11公里。

3 軌道

創神星(藍色)和冥王星(紅色)的軌道-從黃道面觀察。創神星和冥王星的軌道-從黃極鳥瞰。創神星的軌道距離太陽大約60億公里(37億英里),軌道周期287年。

軌道接近圓形,軌道傾角約8°,雖然為典型的太陽系小天體,歸類為柯伊伯帶天體(KBO),但是比較大。類似大小的伐樓拿、妊神星和鳥神星都有著高軌道傾角和比較大的離心率。

鳥瞰圖可以比較創神星接近圓形的軌道和冥王星高離心率(e=0.25)的軌道(創神星的軌道是藍色,冥王星是紅色,海王星是灰色。)。圖型中的說明是2006年4月的位置、相對大小和顏色;近日點(q)、遠日點(Q)和經過日期都標示在圖中。

不同於冥王星與海王星有著2:3的軌道共振,在43AU和接近圓形軌道上的創神星幾乎不受海王星攝動的影響。從黃道面觀察的圖解可以看出創神星和冥王星的軌道傾角,冥王星的遠日點(下方)在創神星軌道之外,所以冥王星到太陽的距離有時比創神星更近,而在其他的時間則比創神星遠。

在2008年,創神星與冥王星的距離只有13.9天文單位[2],是它與冥王星最接近的距離,而已柯伊伯帶內的標準,這樣的距離是非常接近的。

4 衛星

創神星衛星的的軌道已經被確認,發現報告公布在2007年2月22日的IAUC8812號快訊上。衛星在距離創神星0.35弧秒的距離上,絕對星等相差5.6等。假設反照率與主星相同,這顆衛星的直徑應該有100公里。創神星的發現者布朗把創衛一的命名權賦予通格瓦族群,他們選定了其部族神話中的創造神之子——天神維沃特(Weywot)作為創衛一的名稱,該名稱於2009年獲得承認。5 參考資料

參考資料

^英漢雙向天文學詞典

^50000Quaoardistance(AU)fromPluto[2007-12-18].

^DistantEKOTheKuiperBeltElectronicnewsletter,March2007

^MPC67220

前一小行星:

(49999)小行星49999小行星列表後一小行星:

(50001)小行星50001