化石信息

凌源潛龍化石

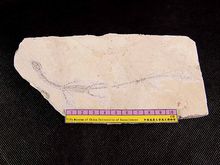

凌源潛龍化石中文名稱:凌源潛龍

化石年代:晚侏羅世—早白堊世

地層層序:晚侏羅世—早白堊世義縣組下部大王杖子層

生物群落:熱河生物群

化石產地:遼寧朝陽凌源

命名年代:1999年

命名學者:高克勤、唐治路和汪筱林

同物異名:凌源中國水生蜥(Sinohydrosaurus lingyuanensis)

名稱

凌源潛龍(Hyphalosaurus lingyuanensis)

時代及層位

遼寧省凌源市宋杖子鄉(大王杖子鄉)和義縣的王家溝、萬佛堂等地下白堊統熱河群(Jehol Group)義縣組(Yixian Formation)中部大王杖子層(距今1.23億年前)

科學分類

凌源潛龍

凌源潛龍界: 動物界 Animalia

門: 脊索動物門 Chordata

綱: 蜥形綱 Sauropsida

亞綱: 雙孔亞綱 Diapsida

下綱: 主龍形下綱 Archosauromorpha

目: 離龍目 ChoristoderaCope, 1884

科: 潛龍科 Hyphalosauridae

屬: 潛龍屬 Hyphalosaurus

學名由來

1999年中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的高克勤、唐治路和汪筱林根據化石正模標本(IVPP V11705)產地凌源命種名。而同年,其負模(BPV 398)被北京自然博物館的李建軍等人命名為凌源中國水生蜥(Sinohydrosaurus lingyuanensis Li et al.,1999),2001年史密斯(Joshua B. Smith)和哈里斯(Jerald D. Harris)在《北美古脊椎動物學報(JVP)》上正式提出中國水生蜥是凌源潛龍的同物異名(Smith et Herris, 2001)。

基本特徵

凌源潛龍化石

凌源潛龍化石凌源潛龍為長頸雙弓類水生爬行動物。相對身體比例,頭骨小,雙弓型,吻部尖,似針狀牙齒,頸部大大加長。椎體為平凹型,頸椎19個,背椎16到17個,薦椎3個,尾椎超過55到62個;前部尾椎有發育的肋橫突。背肋腫大,呈S型;背肋至少13對;腹肋超過20組,每組由3段組成,每一椎體對應2到3組腹肋,第III, IV蹠骨長度基本相等,第V蹠骨不為鉤狀。沒有鎖骨,間鎖骨T字形;尺骨長度不到肱骨的四分之三,脛骨長度在股骨的三分之一到三分之二;腕骨和跗骨未完全骨化;第三和第四跖骨長度相當,第五跖骨無鉤;前後足均五指(趾),第三趾長。

相關研究

凌源潛龍與三疊紀海相幻龍類(Nothosaurs)有相似的特徵。特殊的長頸,反映該動物適應湖泊環境,以食魚蝦等動物為生。根據水生四足脊椎動物上肢骨一般比較短小的規律,潛龍上肢骨比下肢骨長,可推斷潛龍不是游泳的高手,它們可能只能在水底爬行。