簡介

公平焦慮

公平焦慮政策

公平焦慮

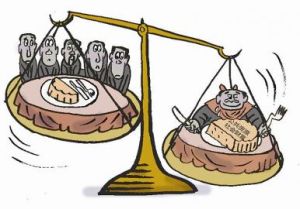

公平焦慮通過幾代人的努力,中國改革已經駛入一片開闊而光明的海域。讓人人享有出彩的機會,讓孩子成長得更好,是黨和政府對人民作出的莊嚴承諾。而抵達這一夢想的速度,很大程度上取決於公平正義的實現程度。升學、就業、辦企業、上項目、買房子……只有讓人們在各項涉及自身權益的事情中,依靠規則而不依靠關係,依靠努力而不依賴背景,改革才能獲得更加廣泛的民眾基礎,政府才能贏得更多的支持。

機會的均等,有賴於規則的完善。通過社會主義法律體系建設、市場體系和誠信體系建設,中國正在努力為每個人面前鋪上一條起點公平的金色跑道。然而,公平正義並非一個固定不變的概念,既需隨著時代的變化不斷豐富,也要根據時代的條件現實地推進。對於今天的中國社會而言,從教育公平到機會公平,從制度公平到分配公平,從權利平等到人格平等,公平正義的概念已經拓展到各種領域,成為改革進程中的“剛需”。知之者不易,行之者尤難。面對現實國情和發展階段,那種“人人受益,無人受損”的普惠型改革越來越難以實現,改革常常面臨眾口難調、得此失彼的尷尬,遭遇“不是這部分人不如意,就是那部分人有意見”的兩難。在這種情況下推進改革、實現公平,其難度可想而知。

措施

當今中國,無論圍繞如何改革有多少分歧爭議,公平正義無疑是社會最大的公約數,也是改革的最大共識:

進一步推進戶籍制度改革,消除身份平等的堅冰;

進一步推進社會保障體系建設,取消體制內外無形的“雙軌制”;

進一步推進收入分配製度改革,讓人人享有公平的發展機會;

唯有以制度和規則為公平正義保駕護航,才能讓公平正義照進現實,才能為中國夢想築牢堅實基座。

事例

2015年7月,深圳市衛計委公布系統內15家單位2015年預算。而據媒體報導,市血液中心人均薪酬達到35.7萬元。對此,中心回應:在職人數為165人,而非91人,因此實際人均年薪19.68萬元;另外血液中心業務收入與員工資福利不掛鈎。闢謠雖出,但似乎並未打消公眾的質疑。在收入分配方面,社會存在“公平焦慮”,這是客觀事實。深圳能夠獲得全國無償獻血先進城市的關榮稱號,離不開當地市民的熱情。但如果老是自說自話,守著固有的利益格局,只會讓公眾由於“心理價位”的不適,自然地想入非非,從而必將帶來這項愛心行動的減少。