全民記者

微博

微博在研究新聞傳播的專家看來,所謂“全民記者”應是指在新聞事件的報導和傳播中發揮記者作用,卻非專業新聞傳播者的普通民眾。“全民記者”背後所體現的是“參與式新聞”的理念,即“民眾在收集、報導、分析和傳播新聞和信息的過程中發揮主動作用”。

作為“全民記者”應該具備以下條件:首先,身份是非專業新聞傳播者的普通民眾;其次,在新聞事件中發揮了記者的作用。“也就是必須具備發現線索、記錄事件和傳播信息三個特質。”暨南大學新聞與傳播學院吳文虎教授說。

出現背景

新世紀10年,中國網民的數量從開始的僅幾百萬,迅速膨脹發展到數億。中國網際網路信息中心(CNNIC)截至2010年6月底統計公布,中國網民規模達4.2億人,網際網路普及率持續上升增至31.8%。其中,手機網民成為拉動中國總體網民規模攀升的主要動力,半年內新增4334萬,達到2.77億人,增幅為18.6%。

“龐大的基礎逐漸使中國網民從發郵件、看新聞等實用主義者轉變成為一種有互動參與意識的共同的社會身份認同。”吳文虎說,這種身份認同加速了“全民記者”的誕生。

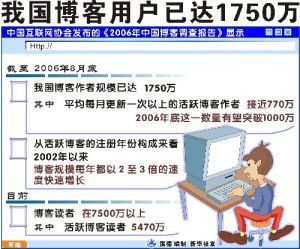

在Web2.0的時代,部落格變成了一個自主媒體,一旦網民通過自己部落格把報導發表出來,實際上信息就已經進入到公眾的視野。

新聞平台

全民記者時代發展背景

全民記者時代發展背景2002年,長期從事網際網路研究、被稱為“部落格教父”的方興東把部落格引進中國,標誌著網民從被動走向主動;2009年8月,新浪微博測試版高調運營,及後搜狐、網易和騰訊等各大入口網站紛紛開啟微博,成為國內網際網路最大的熱議話題。

因為,最普遍的容量為140個漢字的微博,恰好是兩條手機短訊的位元組長度,不長也不短。“可以隨心所欲地發表自己的意見,而不用面對很大的框框。”相比部落格大容量的“意見發表”,網民“我是草根”認為微博更“方便就手”,只要動動指頭,不到1分鐘就可以把所想的寫下來。

這是這樣的“快速”和“便捷”,瞬間點燃了網路群體的傳播效應,成為了一種全新的信息播報,乃至生活方式,更廣泛地推動了“全民記者”的草根化,無論你是機構、組織,還是名人,都同普通用戶擁有完全平等的發言權———一個賬號,,一個文字框,一個提交發言的按鈕,“人人都有麥克風”,在這裡得到了最好的詮釋。

影響力

“水災、停電,幾乎一幢樓的人們都圍在這燭火旁”。2010年8月8日凌晨3時23分,一個名叫“Kayne”的網友,在新浪微博上,發出了一條19字的信息。這條來自舟曲的信息,一經發出,立即在牽掛災區的網友中傳播、擴散。在之後的很多天裡,“Kayne”的微博成了網友,甚至是媒體了解災情的重要信息源。這是一名非職業記者通過非傳統媒體平台發出的影響廣泛的“訊息播報”,而這樣一個“報導模型”已經越來越廣泛地套用和深刻作用著人們的生活。

2007年3月28日,正當重慶“釘子戶”事件被傳播得如火如荼之際,以“菜農”為職業的周曙光帶著“企圖一夜成名的欲望”,乘火車從湖南婁底“像一顆瘋狂的石頭”到達重慶。當天下午3時起,他在部落格上陸續貼出十多篇文章,報導自己的行蹤。儘管“緊張得腿肚子有點發抖”,但他還是找著機會“撞上”採訪了釘子戶的當事人吳萍夫婦。他采寫的新聞為他的部落格帶來了18000多的點擊量。

在中國,繼“廈門PX案”、“華南虎事件”中網路輿論引發出的公共事件後,微博更是把網路民主監督作用推向了高峰。在發生一些突發事件時,網民最先看到的常常是“全民記者”的微博報導,當中不僅提供了很多線索,而且還是連續性、多角度、內容豐富而且帶有各種畫面的實時報導。2009年底,中國社科院發布《社會藍皮書》指出,過去一年影響力較大的社會熱點事件有30%是由網路率先公開爆料而引發公眾關注。

負面問題

全民記者時代——網路個人媒體

全民記者時代——網路個人媒體在這些網路海量的信息播報中,愛滋女、奶粉門……不斷爆發的口水戰使人們不免對更多的缺乏專業訓練的準“全民記者”闖入這個領域的前景心存疑慮。

突發事件中“全民記者”的優勢首先體現在發布新聞的及時性上,但不容迴避的是,“全民記者”畢竟不同於職業記者,他們發布的信息的真實可靠性,都缺乏專業把關。

“它跟傳統媒介最大的不同,是讓每一個人都可以無障礙地把自己的觀點、意見、情緒在全社會面前釋放,這是文明發展過程中非常重要的一種改變。這就是微博具有爆炸性的、核裂變式的傳播能量的現實,只要一條信息發布出去,它會像病毒一樣傳播,管理者不可能把所有人的微博刪掉,它是現場直播,不可能事先審查,這是微博對現在新聞傳播制度管制的一個很大挑戰。”著名媒體研究專家、中國人民大學新聞學院副院長喻國明說。

“既然是一個開放媒體平台,微博始終存在著監管風險。不過,從近年來對網際網路的監管來看,政府的態度是始終在不斷學習之中。”網際網路資深研究專家、五季諮詢CEO洪波說,公安部門和各級政府官方微博的興起正是利用了“微博”的特性。

前景

據了解,美國的全民記者協會要求每一個新加入的成員,都必須有一個老成員的推薦,所有人都必須提供真實的身份和個人資料。正是因為這樣嚴格的認證要求,使得這個組織有了一批具備公信力,以及能夠寫出高質量文章的“全民記者”。

根據中國網際網路絡信息中心調查,中國網民以年輕、高學歷、城市人口為主。復旦大學新聞學院副教授周葆華分析,網民只是社會階層的一部分;在網路中發表意見的,又是更小的一部分,因此,網路民意顯然不能取代全部民意。周葆華提醒,不要把注意力過多集中在微博上,其他溝通渠道同樣重要,民意表達應多元。

一方面,傳統媒體從業人員可與網路中生存的全民記者形成良好互動,增強信息的多渠道獲得及求證;而政府機構除了構建新媒體平台外,也要及時回響百姓訴求,積極令全社會形成多元化、立體化的民意表達體系,推動社會的良性運轉和發展進步。