人物簡介

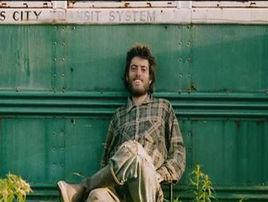

克里斯托弗·詹森·麥坎德斯,一位美國徒步旅行者,帶著少量的的食物和裝備徒步進入阿拉斯加荒野地帶,試圖在那裡過一段時間的隱居生活。在那裡生活了大約5個月後,他在德納利國家公園森林保護區附近死於飢餓。1996年,喬恩·克拉考爾寫了一本關於克里斯托弗生活的書《走入荒野》,此書促使一部同名電影在2007年上映(埃米爾·赫斯基飾演麥坎德斯)。

相關文藝作品

【從小說到電影】

影片改編自喬恩·克拉考爾(Jon Krakauer)於1998年出版的同名暢銷小說,取材於發生在1992年的真實事件。24歲的理想主義青年克里斯托佛·麥克坎德萊斯拋棄一切現代文明的束縛回歸原始,義無反顧的前往荒蠻之地阿拉斯加,將挑戰極限的生存方式一直堅持到生命的最後一刻。

原著由克拉考爾為《戶外》雜誌撰寫的一篇文展發展而成,小說以半報告文學的形式,走訪了死者的親屬、旅伴,並對沿途各地進行了較為詳實的考察,更揭示出當事人曾有意在抵達阿拉斯加後重返人類社會並於彌留之際嘗試求救的隱情,同時將食物中毒的死因公布於眾。在此基礎上,作者還大膽推測了造成麥克坎德萊斯產生反文明傾向的真正原因。小說不但成為了堪稱荒野經典的暢銷書,還引發了不同背景讀者的深切關注和轟動一時的強烈爭議。

“我創作這部小說的絕大多數動機是認同克里斯,並嘗試從我的視角描繪出真正的克里斯,”克拉考爾說,“他不是一個凡夫俗子,他固執己見、衝動,但內心純潔。他最出色的地方是不願妥協,他相信生活的目的並不是沿襲捷徑。很多人認為他準備不足、不及後果和愚蠢透頂,對他為何不帶斧頭和無線電設備充滿疑問。克里斯認為自己的蠻荒之旅並非野外探險,在當今信息完善的時代,他毅然決然的將地圖拋到了一邊。”

當西恩·潘走進書店,《荒野生存》的封面如磁石般吸引了他,當晚,潘一口氣將小說看了兩遍。第二天一早,按耐不住激動的他決定嘗試爭取小說的改編拍攝權。雖然潘最終如願以償,但卻花費了將近10年時間。起初,很多電影人都在躍躍欲試,紛紛與麥克坎德萊斯的家人取得聯繫。不過麥克坎德萊斯一家當時還沒走出痛失親人的陰影,遲遲無法作出決定。在這期間,麥克坎德萊斯的母親曾夢見兒子不同意拍攝這部電影,但潘並沒有退縮,而是繼續與麥克坎德萊斯一家保持聯繫,堅定的等待著他們的同意。

10年後的一天,潘突然接到了電話,他回憶說:“他們說已經完全擺脫了悲傷,準備同意拍攝這部電影。我真的不知道他們為何改變了想法。”小說原著作者克拉考爾非常清楚麥克坎德萊斯一家選擇潘的原因,那就是潘的直率贏得了信任。

潘終於可以著手改編劇本了,多年前,他在腦海中就已經勾勒出影片的大概輪廓。在外行看來,由於克拉考爾的小說中充滿了引用語、詩詞和評述,改編劇本會相當複雜。但對於潘來說,這個故事早已融入了他的靈魂,寫起來自然遊刃有餘。

潘回憶說:“當我坐下來著手劇本初稿時已經時隔10年,10年間我再沒拿起小說。在重讀時,我開始注重其中的細節和線索。為了第二稿,我沿著克里斯的足跡考察了他去過的地方,並走訪了他的親友。隨後我開始壓縮故事,以適合電影的容量。”

潘曾向麥克坎德萊斯的家人深入了解情況,麥克坎德萊斯的妹妹卡瑞娜甚至給他看了日記和信件,並說出了關於弟弟最隱私的記憶。此外,潘還找到了麥克坎德萊斯在90年代初結交的朋友,後來,他聘請麥克坎德萊斯在南達科他州認識的韋恩·韋斯特伯格(Wayne Westerberg)作影片顧問和拍攝時的卡車司機。

在談到潘最終完成的劇本時,製片人阿特·林森(Art Linson)說:“我認為西恩賦予了故事一些新內容,已經超越了再創作。你會真正體會到克里斯的感受,會開始關心他。”最初,原著作者克拉考爾曾對將小說改編成劇本持懷疑態度,但他看到潘的作品之後一改成見並大加讚賞,稱其為回味良久的影壇佳作。