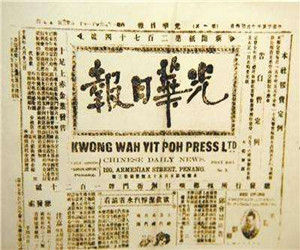

《光華日報》

《光華日報》發展

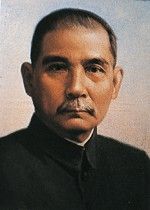

孫中山

孫中山創辦初期,《光華日報》是中國革命黨在馬來西亞最重要的機關報。在血雨腥風的革命中,它擔負起號召海內外華人大團結,推翻封建社會的使命。當時,《光華日報》的誕生猶如一支站在南洋最前線的義勇軍,支持中國民主改革運動和抗日救國運動。《光華日報》創刊之初,每天出版2大張。最初全部採用4號長行編排,社論、電訊、新聞、廣告一律採用4號字,重要啟事排在最前頭。在孫中山先生的感召之下,該報吸引了愈來愈多追求新文化、新知識的讀者。這裡不僅是同盟會在南洋的重要宣傳機關,而且一度是指揮革命的陣地,成了同盟會的人才集結地、信息聯絡點、物資轉運站。《光華日報》創刊第二年,武昌起義爆發,推翻了統治中國200多年的滿清專制政府。光華這份有著特殊任務的民主喉舌繼續在檳榔嶼肩負著任重道遠的文化薪傳使命。其間,《光華日報》幾經滄桑:1927年中國濟南發生五卅慘案,光華號召反日,被當局勒令停刊;1937年,七七盧溝橋事變,光華日報以大無畏精神,號召華僑獻捐支持南僑籌賑會,同時以身作則,全體職員捐獻一個月薪水。當年籌款抗日,檳榔嶼居馬來西亞之首,這其中,《光華日報》扮演著一個舉足輕重的推波助瀾角色;1941年,日本侵占檳島,站在文化戰場最前線抗日的《光華日報》首當其衝,報社董事及新聞工作者積極抗日,《光華日報》成了日軍占領前最暢銷的一份華文日報;檳島淪陷後,光華董事及員工成了日軍通緝的對象。走避不及的光華人皆遭日軍逮捕,壯烈犧牲。直到日本投降後,停刊了4年多的《光華日報》才得以復刊。

上世紀60年代末,紅色思潮風起雲湧。《光華日報》再度面臨一場大考驗,營業欠佳。當時的主事者駱文秀無奈之下賣掉了另一份英文報紙《星報》,投入百萬資金,冒著血本無歸的風險,重振《光華日報》。實際上,這份有著近百年歷史的老報,目前每天60個版,厚厚的一疊中,廣告版面占了不少。華人較為集中、華人在整個馬來西亞人口中所占比例較高,固然是光華日報相比較於其它海外華文媒體較為明顯的生存優勢。孫中山先生為革命事業奔走一生,由他創立的光華日報深深地打上愛國愛民的烙印和強烈的社會責任感,也正是因為這張小小報紙所散發出來的濃郁的愛國主義情懷,它贏得了海外華僑的尊重與支持。光華日報不僅僅是一張報紙,更是海外華人對祖國感情的一種寄託。而光華日報所一直堅持關注中國、關注華人社團的宗旨,也讓一份報紙成為祖國與馬來西亞華人之間的一條紐帶,系住了華人在海外漂浮的心。

1975年3月,報社在編採內容及業務促銷方面大肆改革。在這階段,光華實施了第一及第二次版,儘快地把最新的資訊送到北馬一帶的城鄉。在新聞報導和輿論方面,堅守不偏不倚,反映國家政策和大眾意見,以服務廣大讀者為宗旨。1998年7月7日,光華獲得了認可:馬來西亞慶祝100周年紀念之際,頒發“歷史最悠久註冊公司及業務蓬勃榮譽獎”給該國5家歷史最悠久的公司,《光華日報》是其中之一。經過時代的顛簸和歷史的動盪,尤其是在日軍占領檳城時期,由於《光華日報》的抗日言論,日軍占領報社,將印刷機用來印刷鈔票,而民間亦無人敢收藏《光華日報》。此後,所有資產及珍貴資料損失殆盡,如今保存最早的資料是報社1947年出版的一份周年紀念冊,上面有孫中山和王雲五等人的題字和信件。然而,那些曾凝結革命人士心血和熱情的報紙已隨戰火灰飛煙滅。只保留了上個世紀50年代以後的報紙。最近,在孫中山故居,令人喜出望外地發現了該處珍藏有《光華日報》1911年8月23日的一份頭版影印報紙。這是目前所知的最早的一份《光華日報》了。泛黃的紙張記錄了當時報人的辦報方式和風格。和現在的橫排、簡體的《光華日報》不同,這份“新聞紙第二百七十四號”採用的是繁體、直排。雖然報頭、字型已經完全不一樣了。這份報紙最大的特色便是廣告占了大部分篇幅,除了報頭、告白、定價之外,刊登了4條廣告。隨著時代的發展,海外華文媒體也面臨著激烈的市場競爭,但光華日報作為北馬第一華文報紙的地位一直無人可撼。孫中山先生的“博愛”思想,一直影響著光華日報的報辦理念。光華日報始終堅持用客觀的立場進行報導,始終關注民生、關注普通人的生活。

光華日報1992年6月12日,遷入自建的四層光華日報新大廈,邁入了新的里程碑。光華不惜斥巨資美金數百萬元購置新式快速印刷機,法新社衛星接收系統及北大方正彩色雷射照排系系統等數項新的傳訊及印刷設備,投資總額達二千多萬馬幣,充分展示了華文日報的現代化形象。光華引進世界上先進的印刷機,美國高斯柯達印報機,使印刷更快捷、更精美,這種四單位的印刷機,每小時印報5萬多份,同時,可出版14大張,可在不停機的情況下接紙印刷。光華還購置一套中型印刷設備,主要用於為社會各界服務,廣告部強大陣容和周到的服務在各界支持下營業蒸蒸日上,是報社主要經濟來源。快捷暢通的國際信息渠道,先進的照排系統和最新最快的印刷系統,加上完善的發行網路,使光華進入一個新的里程碑。

光華一向十分重視同中國傳媒之間的聯繫和協調合作,與中國同步發展,是馬來西亞率先使用簡體字,率先改為橫版的華文報,並致力於新聞網建設,提升出版品質和科技水平,縮短出版時間,充實內容增加篇幅。前馬來西亞首相馬哈迪曾專程前來為光華日報大廈主持開幕,並在中國訪問北大方正集團,支持光華日報引進中國新科技,保進中馬出版業交流。作為世界華文報界先驅的《光華日報》,在編輯方針上致力於宣傳中華文化,立場超然、不偏不倚、堅持原則、不卑不亢,維護國家利益成為政府橋樑。並致力於促進各民族團結,保持平穩而踏實。力求以公平嚴正的態度,贏得讀者的信任與支持。

版面

《光華日報》版面新穎,包裝精美,醒目編排的具有鮮明的風格,尤其頭版27×20厘米的清晰的彩色大照片產生強勁的視覺衝擊力,每天都是60-80個版面的大容量,是馬來西亞北部華人主要資訊來源之一,也是備受重視,適合各階層讀者的華文報,成為北馬一帶最暢銷的高水平的華文日報。發行網路遍及全馬,還遠達泰國南部,香港及新加坡等地。目前,每日發行量超過10萬份,仍在繼續增長中。為了啟發年輕一代學習華文的興趣,注重人文精神,提供健康益智的課外讀物,提高他們華語水平,以國小生為對象的周報《大紅花》發行全馬。《光華日報》每天還為東馬沙巴州《自由日報》提供8個版面,使這份規模不大的日報依靠光華快捷的新聞咨訊為載體,擴大了《自由日報》宣傳範圍和光華在東馬的影響面,也使光華更受東馬讀者歡迎。光華排除萬難,投資再投資,務求趕上時代的步伐,把光華帶到時代的前端。2002年3月,《光華日報》榮獲"全球歷史最悠久的華文日報"和"服務年資最久員工"二項馬來西亞記錄大獎。這是馬來西亞文化事業一項殊榮,也是馬來西亞華人的驕傲。

中國的發展為世界所公認,中文成為世界重要語言是必然趨勢,在東南亞華文教育最好的最完善的馬來西亞,在華人超半數的檳城州,更具有舉足輕重的地位,更堅定了光華人繼承孫中山先生開創的光榮傳統,辦好這張報紙的決心,他們希望更多的中國新聞界朋友到光華來進行文化及各方面的交流。

榮獲馬來西亞記錄大全

歷史,帶給我們無上榮光

歷史,對一個民族文化的發展史,往往是一個包袱--驕傲而沉重。但是,對一家華文報業文化機構來說,透過歷史的凝聚和沉澱,卻為我們經營出一個巨觀的視野、成熟的價值和穩健紮實的文化個性。光華日報從1910年孫中山創辦初期,發揚三民主義的民族精神到國家獨立後號召倡導全民團結,它不但經歷時代的顛簸,見證歲月的動盪,在歷史的憂患中體現出全體華社艱苦卓絕的文化生命力,不愧對歷史、一步一腳印地走來。

光華日報不但為大馬華文業栽培了許多出類拔萃的優秀人材,更塑造出無數對國事、家事、事事關心的知識份子,一代代延續下去,與這片土地共同呼吸,共同成長。

三月,當多媒體電子資訊的陽光熱辣辣地普照21世紀的大地,光華日報卻一連囊括“全球歷史最悠久的華文日報”及“服務年資最久員工”二項大馬記錄大獎。這不僅是我國文化事業的一項至高殊榮,更是我國的華人之光。

孫中山創辦光華日報

光華日報幾番風霜暴雨從1910年創刊到2001年新世紀,光華日報走過了許多艱辛崎嶇,柳暗花明又一村的道路。的確,這是一條有血有肉,有情有義,永無休止的文化長征......1910年,中國偉大革命家孫中山先生流亡檳島,創辦“光華日報”,號召海內外華人大團結,推翻封建腐敗的滿清政府,建立三民主義社會。當時,光華的誕生猶如一支站在南洋最前線的義勇軍,支持中國改革運動。

光華日報創刊第2年,武漢起義爆發,推翻了統治中國263年的滿清專制政府,新中國終於誕生了。光華這份有著特殊任務的民主喉舌繼續在檳榔嶼肩負著任重道遠的文化薪傳使命。

1910年12月20日光華日報正式面市後,每天出版2大張。最初全部採用4號長行編排,社論、電訊、新聞、廣告一律採用4號字,重要啟事排在最前頭。在創辦人孫中山先生的感召之下,吸引了愈來愈多追求新文化,新知識的讀者。

光華創刊的舊址是在銅鑼聲響的打銅仔街。後來因為業務發展,不敷套用,遷至宰殺牛隻的台牛後,自購2間毗連房屋。直到1936年1月1日,才三遷至靠近紅燈角渡過了九十一年的萬水千山,光華日報幾度遭遇風霜暴雨的嚴峻挑戰。

其中包括:

1911年經濟困苦,幾度難支;1930年,世界經濟大恐慌,馬來亞錫膠慘跌,影響各行各業,周轉十分拮据;1938年董事經理劉惟明逝世,經濟再入極度困難中;1974年,駱文秀、盧良山、周明道斥資從英文星報奪回光華,重振旗鼓。

此外,光華日報也渡過了幾次驚濤駭浪的政治考驗,包括:1927年中國濟南五月慘案,光華鼓吹反日,被當局勒令停刊;1941年,日本侵占檳島,站在文化戰場最前線抗日的光華日報首當其衝,所有資產及珍貴資料損失殆盡。

必須一提的是,戰前光華的諸多董事如王景成、劉玉水、員工劉洪鐘、黃望青等積極抗日,也因為這些愛國企業家及新聞工作者的推波助瀾,光華日報成了戰前銷路最暢銷的一分華文日報。檳島淪陷後,光華董事及員工成了日軍通緝的對象。走避不及的光華書記陳文彬、編輯部翻譯謝國仁、手民部職員陳毛豬皆遭日軍逮捕,壯烈犧牲。直到日本投降後,停刊了4年多的光華日報才於1946年復刊。

光華日報戰前克盡其職,報導快捷,輿論公正,獲得各方讚譽。1937年,七七盧溝橋事變,光華日報以大無畏精神,號召華僑獻捐支持南僑籌賑會,同時以身作則,全體職員獻捐一個月薪水。當年籌款抗日,檳島居首,光華日報扮演著一個舉足輕重的推波助瀾角色。

1957年8月31日,馬來亞宣布脫離英國統治獨立。馬來亞華僑名稱從此不存在,光華日報也象所有領取藍色身份證的新國民,走出對黃土地的情意結,畢生效忠於這片土生土長的國土,積極營造一個多元化的和諧社會。

紅色思潮風起雲湧的60年代末,光華日報再度面臨一場大考驗,營業欠佳。1963年至1968年,王景成與蘇承球先後過世,光華陷於不支狀態。在劉洪鐘等職員的遊說之下,得到了駱文秀、盧良山、周明道的經濟支持。後來因為虧損太多,就和星報分開,由駱文秀獨自負擔,出資數百萬元重振光華。

1975年董事部改組 光華創佳績

1975年3月,溫子開出任光華日報經理,同時董事部也進行改組,加強陣容。社團領袖王金生、王富金、胡由鳳先後加入董事部,共同推動光華業務。在董事部同仁駱文秀、盧良山、陳正直、葉夙慕、王金生、王富金、胡由鳳、蔡錫洪等人的熱心支持之下,光華員工充滿幹勁,全力以赴,在編採內容及業務促銷方面大事改革,迭創佳績。

在這階段,光華實施了第一及第二次版,儘快地把最新的資訊送到北馬一帶的城鄉。在新聞報導和輿論方面,堅守不偏不倚,反應國家政策和大眾意見,以服務廣大讀者為依歸。後來升任董事經理的溫子開加強種種聯繫合作,發行及廣告節節上升,光華逐漸呈現欣欣向榮的景象,實現了”光華處處,處處光華”的口號。

在這期間,表現最為突出的新聞報導有:1977年9月27日日機墜毀吉隆坡;1977年12月4日馬航空難百人罹難;1979年10月泰境柬難民營的深入報導;1980年3月間特派記者前往阿富汗巴基斯坦邊境戰場,冒著炮火,拍照及寫真報導。其它包括:1981年巴東丁宜火車旅遊巴士相撞慘劇,轟動全國上下的前文青體育部長慕達哈欣被控謀殺罪等。採訪這些轟動國內外的新聞,光華更出版號外,搶先報導,提供讀者最翔實的第一手資訊。

往後連續發生的國內外重大事件如:光大摩天樓大火;馬華黨爭;合作社風暴;普吉島空難;中越戰爭;檳城渡輪碼頭倒塌慘案;中國華東大水災;北京亞運及汪辜會談等,光華詳盡的新聞報導都令讀者印象深刻,贏得了各階層,各領域讀者的讚譽和擁護。

在這段力爭上遊,精益求精的日子裡,光華員工待遇逐年改善。為了推動業務,員工積極回響報館打開對外聯絡的活動,如成立女子籃球隊、歌詠隊、像棋隊等。光華女子籃球隊甚至在全檳甲組籃球隊及商業杯中連奪10屆冠軍杯的四連冠,在報界及體壇上寫下了光輝燦爛的一頁。

取之社會用之社會

推動文化及華教方面,光華年年不間斷地主辦或贊助各項文化及教育活動。其中包括1987年開始增闢的學業輔導版、巡迴北馬各地舉辦學業輔導講座、由檳州教育界精英組成顧問團作為各級考試學業輔導講座顧問老師,令北馬學生受益良多。此外,光華也常年舉辦及贊助歌唱比賽、演講比賽、錦繡檳城繪畫等健康活動,發揚文化,發掘新秀,培育新苗,塑造一個人文氣息濃厚的社會。

公益慈善方面,光華更是不落人後。“取之社會,用之社會”向來是光華所抱的崇高宗旨。光華在慈善方面所作出的貢獻,各界口碑載道,這可從光華一次又一次地發動籌募義款活動中證實。例如:賑濟高棉難民、衣索比亞饑民、捐助檳城碼頭坍塌慘劇家屬、華東大水災、拯救朝鮮饑荒兒童,光華讀者獻愛心及好人好事義款等。為使慈善籌款運作透明化,光華主動發出收據給每一個捐款者,由信譽良好的會計公司稽查每一項義款帳目,然後登報公布,以昭大信。

90年代,在董事主席拿督王富金的領導之下,光華業務更上一層樓。柴路頭舊總社漸不敷套用,董事部決定不惜斥巨資購地蓋建大樓。於是,1990年元旦,坐落於三條路,樓高4層,占地2萬8千多方尺的光華日報大廈開始動工從地起了。

1992年6月13日遷新址

1992年6月13日,光華日報進入一個新的里程碑。這一天,光華全體員工遷入新大廈。第二年12月20日恭請首相拿督斯里馬哈迪醫生為光華大廈主持開幕,同時為新印刷機主持啟印儀式。董事部配合搬遷大計,作出了光華有史以來最龐大的投資,添置新印刷機,裝置衛星彩色照片系統,總投資額超過二千萬令吉。光華也從1993年開始,引進北京北大方正彩色雷射照排系統,逐步將打字、排版、美工、編採的報紙製作過程全力邁向電腦化。

目前,光華日報已經全面採用電腦排版及電腦打字。光華是我國第一家引入當今世界公認最先進的中文報業電腦系統“北大方正”彩色雷射照排系統運作的華文日報。

光華日報積極擴充業務同時,為了啟發兒童心智,培育文化幼苗,也在1994年7月1日創刊了第一本兒童刊物“大紅花”,為國家主人翁提供每周一次的精神糧食。

此外,光華也從1994年5月1日起增闢彩色“光華霹靂”版,為霹靂讀者提供即時的新聞快報。1998年5月31日,光華亞依淡辦事處隆重開幕,為發林新市鎮、壟尾區、亞依淡及甘光巴魯一帶的讀者帶來更完善的新聞服務。

歷史最悠久註冊公司

1998年7月7日,光華獲得了公認與肯定,馬來西亞商業註冊局慶祝100周年紀念之際,頒發“歷史最悠久註冊公司及業務蓬勃榮譽獎”給我國5家歷史最悠久的公司,光華日報是其中獲得這項榮譽獎狀的公司。當時,首相拿督斯里馬哈迪醫生親自頒發這項獎狀給本報。2000年7月下旬,董事主席拿督王富金過世,董事經理拿督溫子開榮休,在新任董事主席拿督王錦發溫文開明的領導之下,光華員工更加團結一致迎向新時代,面對新挑戰,邁向更高峰。

2001年3月28日,服務光華60多年的92歲老職員兼董事劉洪鐘獲得了大馬健力士的“國內服務最久員工”勛獎;光華同時獲得了大馬健力士頒發“當代世界歷史最悠久的華文日報”勛獎。雙喜臨門的肯定,再次鼓舞了光華董事部及全體員工繼續努力,繼續加油,率領北馬華文報最磅礴壯觀的讀者群在文化長征道路上勇往邁進。