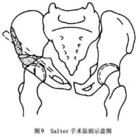

圖1

圖1本病簡稱CDH(congenital dislocation of the hip),又稱發育性髖關節脫位或發育性髖關節發育不良(displasia dislocation of the hipDDH)是較常見的先天性畸形股骨頭在關節囊內喪失其與髖臼的正常關係,以致在出生前及出生後不能正常發育Hipkocsates早在公元前就描述了本病之後眾多學者對其進行了大量研究但本病的早期診斷和治療至今仍然是一個尚未完全解決的課題。

流行病學

存活兒童發病率為1%。左側多於右側,雙側脫位者以右側為重。脫位多見於女性男女患者之比約為1∶5~6據統計,頭胎特別是臀位產兒中有較高的發病率,約有16%的臀位產兒並發先天性髖關節脫位不同地區的發病率不同,中國北方地區的發病率高於南方:據統計華北地區的發病率為3.8%,華東地區為1.1%華南地區為0.7%。

病因

有許多理論闡述先天性髖關節脫位的病因如機械因素內分泌誘導的關節鬆弛原發性髖臼發育不良和遺傳因素等臀位產時有異常屈髖的機械應力可導致股骨頭後脫位。韌帶鬆弛曾被認為是重要發病因素,妊娠後期母親雌激素分泌增多會使骨盆鬆弛有利於分娩,也使子宮內胎兒韌帶產生相應鬆弛在新生兒期較易發生股骨頭脫位。但很難以單一的因素來解釋本病的原因一般認為遺傳和原發性胚質缺陷對發病可能起重要作用胎兒的髖關節開始是間質性軟骨形成的裂隙,先呈深凹圓形,然後逐漸變淺,呈半圓形。出生時髂骨、坐骨及恥骨僅部分融合,髖臼窩極淺,所以分娩時胎兒髖關節有很大的活動幅度以使胎兒容易通過產道因此,胎兒在出生前後這段時間內最容易發生髖關節脫位若胎兒下肢置於伸直內收位則股骨頭不易置於髖臼的深處極易脫位。

發病機制

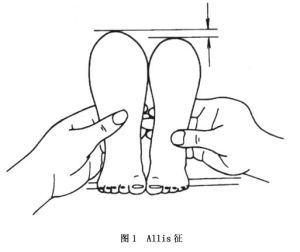

圖2

圖2出生時以關節囊鬆弛為主要病理改變,隨著年齡增大和脫位程度加重特別是開始行走後可逐漸出現下列病理變化:

1.關節囊伸長與髂骨粘連中部狹窄呈啞鈴狀

2.髖臼盂唇增厚,開始為外翻隨行走增多而成內翻圓韌帶增長變粗橫韌帶肥厚。髖臼因缺乏股骨頭的正常壓力刺激而發育不良變淺並呈斜坡狀。

3.股骨頭骨骺發育延遲甚至發生缺血性壞死股骨頸前傾角和頸乾角增大。

4.股內收肌攣縮,臀肌鬆弛。

5.髂骨翼處形成假臼骨盆傾斜和代償性脊柱側凸

臨床表現

1.臨床表現

(1)新生兒和嬰兒期的表現:

①症狀:

A.關節活動障礙:患肢常呈屈曲狀活動較健側差蹬踩力量位於另一側髖關節外展受限

B.患肢短縮:患側股骨頭向後上方脫位常見相應的下肢短縮

C.皮紋及會陰部的變化:臀部及大腿內側皮膚皺褶不對稱患側皮紋較健側深陷,數目增加女嬰大陰唇不對稱會陰部加寬。

②檢查:

A.Ortolani試驗和Barlow試驗:適用於自出生至3個月之間的先天性髖關節脫位由Ortolani於1935年首先提出,由Barlow加以改良Ortolani的方法是將患兒兩膝和兩髖屈至90°檢查者將拇指放在患兒大腿內側食指、中指則放在大轉子處將大腿逐漸外展、外鏇。如有脫位可感到股骨頭嵌於髖臼緣而產生輕微的外展阻力然後以食指中指往上抬起大轉子,拇指可感到股骨頭滑入髖臼內時的彈動,即為Ortolani試驗陽性Barlow試驗與Ortolani試驗操作相反檢查者使患兒大腿被動內收內鏇並將拇指向外上方推壓股骨大轉子可再次感到一次彈動

B.Allis征(Galezzi征)(圖1):使新生兒平臥屈膝85°~90°兩腿併攏,雙足跟對齊,如有本病可見兩膝高低不等。這是患側股骨上移所致。

C.套疊試驗:使患兒平臥患側髖膝關節各屈曲90°,檢查者一手握住其股骨遠端和膝關節另一手壓住其腹股溝,在提推患肢膝部時如感到大轉子隨之上下活動則為套疊試驗陽性。

D.髖膝屈曲外展試驗(圖2):使受檢嬰兒平臥,髖膝關節屈曲檢查者雙手握住其膝部,拇指在膝部內側其餘的四指在膝部外側正常的嬰兒一般可外展80°左右若僅外展50°~60°,則為陽性只能外展40°~50°為強陽性。

(2)幼兒期的表現:

①症狀:

A.跛行步態:跛行常是小兒就診時家長的惟一主訴。一側脫位時表現為跛行;雙側脫位時則表現為“鴨步”,患兒臀部明顯後突腰前凸增大

B.患肢短縮畸形:除短縮外同時有內收畸形

②檢查:

A.nelaton線:髂前上棘與坐骨結節連線正常時通過大轉子頂點,稱為Nelaton線髖關節脫位時大轉子在此線之上

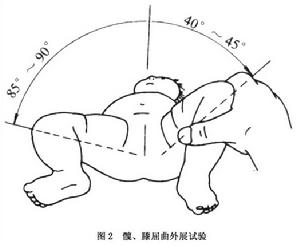

B.Trende lenburg試驗(圖3):囑小兒單腿站立另一腿儘量屈髖、屈膝,使足離地正常站立時對側骨盆上升;髖關節脫位後股骨頭不能托住髖臼臀中肌無力使對側骨盆下降從背後觀察尤為清楚,稱為Trende lenburg試驗陽性是髖關節不穩定的體徵。

2.分類

(1)根據股骨頭與髖臼的關係分類:一般可將其分為以下3種類型:

①先天性發育不良:股骨頭僅略向外移,Shenton線基本正常但CE角可減小,髖臼變淺,Dunn稱此為先天性髖關節脫位Ⅰ級

②先天性半脫位:股骨頭向外上方移位,但仍與髖臼的外側部分形成關節,Shenton線不連續,CE角小於20°,髖臼變淺屬Dunn分類Ⅱ級。

③先天性完全脫位:股骨頭完全在真性髖臼以外,與髂骨的外側面形成關節,逐漸形成假髖臼,原關節囊則嵌夾於股骨頭與髂骨之間屬Dunn分類Ⅲ級

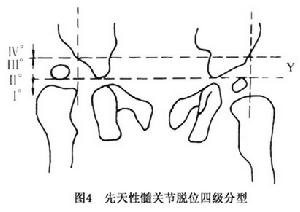

(2)根據脫位的程度分類:孫材康參照Zionts的標準分為以下4度(圖4):

①Ⅰ度脫位:股骨頭骺核位於Y線以下、髖臼外上緣垂線之外。

②Ⅱ度脫位:股骨頭骺核位於Y線與Y線的臼上緣平行線之間。

③Ⅲ度脫位:股骨頭骺核位於臼上緣平行線高度

④Ⅳ度脫位:股骨頭骺核位於臼上緣平行線以上,並有假臼形成

併發症

圖3

圖3不論是保守治療還是手術治療均可並發股骨頭缺血性壞死而手術治療後還可發生再脫位和關節僵硬,需在治療中注意預防。

1.股骨頭缺血性壞死 此系醫源性併發症,主要是機械性壓力致動脈缺血所致Salter提出5條診斷標準:

(1)復位後1年,股骨頭骨骺核仍不出現。

(2)復位後1年,現存骨骺核生長停滯

(3)復位後1年股骨頸部變寬。

(4)股骨頭變扁密度增加或出現碎裂現象

(5)股骨頭殘餘畸形包括頭變扁變大扁平髖髖內翻、股骨頸短寬等

2.術後再脫位 術後再脫位雖然發病率不高但一旦發生,預後不良,可發生股骨頭壞死和關節僵硬,應盡力預防其產生的原因主要是關節囊緊縮不理想,這是最常見的原因;其次為前傾角過大而未給予矯正;還有頭臼不對稱處理不好等原因應加強預防一旦發生應及早手術處理。

3.髖關節運動受限或僵硬 此併發症較為常見患者年齡越大,發生率越高脫位股骨頭位置越高髖關節周圍攣縮越重,若未行矯正極易發生髖關節運動受限或僵硬特別是術後套用髖人字石膏固定者更易發生,應加強術後的早期關節功能鍛鍊採取髖關節外展石膏支架固定,術後1周應坐起練習活動也可不用石膏固定術後採用持續性被動活動(CPM)進行關節功能鍛鍊。

診斷

依據病史、臨床表現、體徵X線片檢查及測量,即可成立診斷。

檢查

圖4

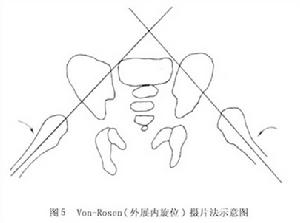

圖41.Von-Rosen(外展內鏇位)攝片法(圖5)

嬰兒仰臥使其兩髖伸直並外展45°盡力內鏇位攝片正常時股骨幹軸線的向上延長線經髖臼外緣相交於腰骶平面以下。但髖關節脫位時此線則經髂前上棘相交於腰骶平面以上然而個別患兒的髖關節脫位在外展、內鏇位有自然復位的可能,結果表現正常。本法測量較為可靠,適用於新生兒期股骨頭骨化中心尚未出現者。

2.Perkin象限(圖6)

股骨頭骨骺核骨化出現後可利用Perkin象限判斷髖關節的脫位情況。即在兩側髖臼中心間連一直線稱為H線,再從髖臼外緣向H線做一垂線(P線),將髖關節劃分為四個象限,正常股骨頭骨骺位於內下象限內在外下象限時為半脫位,在外上象限內時為全脫位

3.髖臼指數 從髖臼外緣向髖臼中心連線,其與H線相交所形成的銳角,稱為髖臼指數,其正常值為20°~25°小兒開始步行後,此角逐年減小至12歲時基本恆定於15°左右。髖關節脫位時此角明顯增大,甚至在30°以上

4.CE角 也叫中心邊緣角(center edge angle)即股骨頭中心點至YY'線的垂線與髖臼外緣和股骨頭中心點的連線所形成的夾角其意義是檢測髖臼與股骨頭的相對位置對髖臼發育不良或髖關節半脫位的診斷有價值正常為20°以下。

5.Shenton線 正常時閉孔上緣弧形線與股骨頸內側弧形線相連形成一條連續的弧線,稱為Shenton線,髖關節脫位時此線中斷

6.Simon線 是髂骨外側緣至髖臼的外上緣,然後向下、向外,沿股骨頸外緣形成一條連續的縱弧線髖關節脫位時,此弧線也中斷

7.髖關節造影術

在嬰兒期股骨頭尚未骨化,髖關節絕大部分屬軟骨,在X線片上不顯影故髖關節造影術有利於觀察關節的透亮部分和軟組織結構方法是:患兒平臥位全身麻醉,在無菌操作下,自髂前上棘以下1.5~2cm插入18號帶有針芯的穿刺針,進入皮膚後向下、向內對準髖臼直至觸及髖臼,然後轉向外進入關節囊注入造影劑在正常髖關節可觀察到:

(1)股骨頭的大小和形態。

(2)髖臼的軟骨緣。

(3)環狀區即環繞關節囊的區域可見透明區環繞股骨頸,將造影劑一分為二

(4)橫韌帶,表現為造影劑內下的壓跡

(5)圓韌帶

先天性髖關節脫位時,如關節盂緣內翻,可在股骨頭與髖臼間有充盈缺損,關節囊有明顯收縮,髖臼內有帶狀陰影表明為肥厚的圓韌帶

8.CT檢查 近來有些學者用CT檢查嬰幼兒的先天性髖關節脫位可看到骨的缺損髖臼變形引起脫位,並能看到骨的變化、軟組織的嵌入股骨頸的前傾及股骨頭脫位的程度。

治療

圖5

圖5本病的治療原則是儘早診斷及時治療出生後一旦確立先天性髖關節脫位的診斷,應立即開始治療,可望獲得一個功能接近正常的髖關節治療開始時的年齡越大效果越差。

1.保守治療

(1)保守療法的理論基礎:保守療法的理論基礎是Harris定律即頭臼同心是髖關節發育的基本條件為了實現復位後髖關節的穩定必須具備以下條件:

①選擇一個維持髖關節穩定的姿勢,傳統的蛙式位是最理想的姿勢但不利於股骨頭的血液供應。

②根據患者的不同年齡選擇支具、夾板或石膏固定,要求穩定、舒適方便、便於尿便管理,最好能使髖關節保持適當活動

③選擇髖關節發育的最適宜的年齡年齡越小越好一般以3歲以下為宜。

④頭臼比例應相稱,如比例失調,則不能維持髖關節的穩定,甚至治療失敗

⑤復位維持一定的時間,使關節囊回縮至接近正常去掉固定後可不再脫位。通常需3~6個月的時間,患者年齡越小,固定時間相應越短。

以上原則應認真遵守

(2)方法:

①手法復位和各種夾板石膏固定:手法復位後對年齡在1歲以下的患者可套用各種可調式夾板或支具固定;而對1歲以上的患者由於年齡較大復位易活動且力量較大造成夾板與支具不穩而發生脫位,需用石膏固定2~3個月後再改用夾板或支具固定。若可實現手法復位,為防止股骨頭缺血性壞死的發生,一般要採用以下各種措施加以預防首先,要進行復位前牽引,以克服髖關節周圍軟組織攣縮使肌肉鬆弛,以減輕復位後頭臼間的壓力通常行懸吊皮牽引,對年齡2~3歲的Ⅲ度脫位者亦可選用骨牽引,一般牽引2~3周。其次,切斷內收肌鏇股內動脈走行於內收肌與髂腰肌之間,當處於蛙式位時此動脈受壓而影響股骨頭血供,因此切斷內收肌不僅可克服內收肌攣縮,對防止股骨頭壞死也有一定作用。第三是在全身麻醉下輕柔手法操作全身麻醉後肌肉鬆弛有利於復位,但手法要輕柔,應採用一次復位的原則,即一次復位未獲成功切忌反覆進行整復,這樣會使股骨頭反覆創傷,所以對一次復位未成功者原則上應手術治療第四用人位(human position)固定法,即從外展外鏇90°起逐漸內收至發生脫位的角度,這兩個角度間為安全範圍選擇這個角度的中間值。如外展、外鏇90°內收至60°時發生了脫位其安全範圍為30°故人位為外展外鏇75°位Ramsey指出,其安全範圍與內收肌攣縮程度有關攣縮程度越重,安全範圍越小人位有利於預防股骨頭缺血性壞死的發生一般需固定6個月

②影響復位的因素:影響復位成功的因素較多,主要有:

A.髂腰肌攣縮橫過關節囊前方,使股骨頭與髖臼分離久而久之使關節囊粘連,甚至形成葫蘆狀關節囊或形成皮鼓狀覆蓋著髖臼口,因此復位難以實現。

B.盂唇過大阻塞了髖臼影響股骨頭的復位。

C.頭臼不相稱通常是髖臼過小、過淺包括圓韌帶過長增寬,影響了股骨頭的回納造成復位失敗。

③復位後髖關節發育的觀察:股骨頭與髖臼同心,創造了髖臼三角軟骨與股骨頭骨骺發育的基本條件一般來說復位後股骨頭髮育較快經觀察,復位後1~2年內兩側股骨頭髮育相等,達到正常水平。

2.手術治療

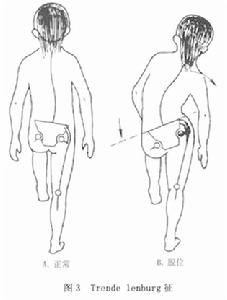

(1)Salter骨盆截骨術:Salter手術除了使股骨頭復位之外,主要是使異常的髖臼方向變為正常的生理方向,相對增加了髖臼深度使股骨頭與髖臼達到同心。

①適應證:年齡在1~6歲的髖關節脫位者,包括手法復位失敗者髖臼指數應在45°以下股骨頭大小應與髖臼基本適應

②術前準備:為了得到良好的手術效果防止股骨頭壞死的併發症發生術前必須進行股骨髁骨牽引、小腿皮牽引,同時行經皮內收肌切斷牽引重量為每歲1kg,牽引時間一般以2周為宜直至大轉子達到Nelaton線上,床邊X線攝片見股骨頭達到髖臼水平對脫位過高,經大重量牽引而不到位者應行股骨短縮術

③手術步驟:選用全身麻醉或硬膜外麻醉患者仰臥位患側臀部墊高取Smith-Peterson髖關節前外側切口,注意保護好股外側皮神經,於髂骨翼兩側切開至骨膜,行骨膜下分離,切斷縫匠肌起點分離切斷股直肌起點並向遠側游離在其下方即可見到鏇股外側動、靜脈,注意保護切開髂腰肌筋膜其內方為股神經,於髖關節屈曲外展位從小轉子附著點切斷髂腰肌然後清除關節囊前方的脂肪組織,“T”形切開關節囊。檢查髖臼及股骨頭的病理變化切斷圓韌帶,切除部分增大的盂唇,清除髖臼脂肪、結締組織和髖臼橫韌帶使股骨頭復位,頭臼相適應。股骨頸部有粘連時一併處理。此時游離關節囊,特別是前上後方切除多餘的關節囊緊縮縫合。此步驟十分關鍵是防止再脫位的重要措施縫合後以髖關節內收屈曲不發生脫位為準。然後於髂骨翼兩側骨膜下分離,直達坐骨大孔,通過直角鉗引進線鋸經坐骨大孔至髂前上、下棘之間截骨。將截骨遠端用敷布鉗牽引,向前下、外方移位從髂骨翼上取下一個三角形骨塊嵌入截骨間隙。用2枚克氏針將三角形骨塊與上下截骨端固定,置矽膠管密閉引流逐層縫合術後可用雙髖外展位石膏支架固定。如術中前傾角過大,超過60°,應行股骨鏇轉截骨術。

④術後治療:全身套用抗生素1周;48h後拔除引流管;術後1周可令患兒坐起,練習關節功能;術後4周拆除石膏拔出克氏針;3個月內不能負重3個月後如無股骨頭無菌性壞死改變,可試行下地,練習功能。

(2)Pemberton髖臼成形術:Pemberton髖臼成形術是通過髖臼上緣上1~1.5cm平行髖臼頂斜坡進行截骨,將髖臼端撬起向下,改變髖臼頂的傾斜度使髖臼充分包容股骨頭,使髖臼達到正常形態。

①適應證:年齡超過7歲或6歲以下髖臼指數超過46°者可選用本術式。

②術前準備:同Salter截骨術。

③手術步驟:麻醉和手術入路與Salter截骨術相同。於關節囊上方1cm處,用寬的弧形骨刀截開髂骨外側皮質,從髂前下棘前方開始向後方呈弧形截骨,直至坐骨大切跡前方骨刀進入骨質內後立即使骨刀的方向沿髖臼向下準確地鑿至“Y”形軟骨的髖坐骨支的中心點然後完全切開髂骨外側骨皮質,於髂前下棘上方向髂骨內側骨皮質鑿一條與髂骨外側骨皮質相應的截骨線並至後“Y”形軟骨截骨後矯正髖臼的方向是以髂骨截骨的後部內側皮質的不同位置來控制:截骨位置靠前時,髖臼頂向前鏇轉就少些;反之,截骨部位偏後髖臼頂向前鏇轉要多些雙側皮質完全截開後,在截骨端用寬弧形骨刀向下壓使上下兩段髂骨前後緣至少有2~3cm的距離這取決於髖臼發育不良的程度然後從髂骨面上鑿一條前後方向的溝,再從髂前上棘上方取2~3cm長的楔形骨塊將此骨塊嵌入髂骨兩粗糙面內的溝內,使髖臼保持矯正位置使股骨頭復位,縫合關節囊,置一根引流管逐層縫合。對脫位高者多需短縮截骨。

④術後處理:也與Salter截骨術相同,但石膏固定時間應為6~8周負重時間應推遲至術後3~6個月。

(3)股骨鏇轉截骨術及股骨短縮截骨術:股骨鏇轉截骨術適用於前傾角在45°~60°以上者,應與上述手術同時進行一般於小轉子下截骨,通常用線鋸,截骨後近截骨端內鏇或遠截骨端外鏇,用4孔鋼板固定,但要注意矯正不要過度。

股骨短縮截骨術適於年齡偏大Ⅲ度脫位特別是術前牽引未到位者,亦在小轉子下截骨短縮2cm左右,也可同時矯正前傾過大,然後也用4孔鋼板固定。

預後

本病應早診斷早治療治療越早效果越好,年齡越大效果越差。