基本信息

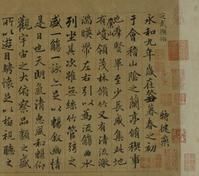

【名稱】:臨定武本蘭亭卷

【類別】:書畫

【年代】:元代

【作者】:俞和

【規格】縱26.7cm,橫83.7cm。

【材質】紙質

作品原文

永和九年,歲在癸(guǐ)醜,暮春之初,會於會稽(kuài jī)山陰之蘭亭,修禊(xì)事也。群賢畢至,少長鹹集。此地有崇山峻岭,茂林修竹, 又有清流激湍(tuān),映帶左右。引以為流觴(shāng)曲( qū)水,列坐其次,雖無絲竹管弦之盛,一觴一詠,亦足以暢敘幽情。是日也,天朗氣清,惠風和暢。仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以游目騁(cheng)懷,足以極視聽之娛,信可樂也。

夫人之相與,俯仰一世。或取諸懷抱,悟言一室之內;或因寄所託,放浪形骸(hái)之外。雖趣(qǔ)舍萬殊,靜躁不同,當其欣於所遇,暫得於己,快然自足,不知老之將至。及其所之既倦,情隨事遷,感慨系(xì)之矣。向之所欣,俯仰之間,已為陳跡,猶不能不以之興懷。況修短隨化,終期於盡。古人云:“死生亦大矣。”豈不痛哉!

每覽昔人興感之由,若合一契,未嘗不臨文嗟(jiē)悼,不能喻之於懷。固知一死生為虛誕,齊彭殤為妄作。後之視今,亦猶今之視昔,悲夫!故列敘時人,錄其所述。雖世殊事異,所以興懷,其致一也。後之覽者,亦將有感於斯文。

內容解釋

永和九年,即癸丑年,三月之初,(名士們)在會稽郡山陰縣的蘭亭聚會,到水邊進行消災求福的活動。許多有聲望有才氣的人都來了,有年輕的,也有年長的。這裡有高大的山和險峻的嶺,有茂密的樹林和高高的竹子,又有清水急流,(在亭的)左右輝映環繞。把水引到(亭中)的環形水渠里來,讓酒杯飄流水上(供人們取飲)。人們在曲水旁邊排列而坐,雖然沒有管弦齊奏的盛況,(可是)一邊飲酒一邊賦詩,也足以痛快地表達各自埋藏在心中的情懷。這一天,天氣晴朗,和風輕輕吹來。向上看,天空廣大無邊,向下看,地上事物如此繁多,這樣來縱展眼力,開闊胸懷,窮盡視和聽的享受,實在快樂啊!

人們彼此相處,俯仰之間一輩子。有的人喜歡講自己的志趣抱負,在室內(跟朋友)面對面地交談;有的人就著自己所愛好的事物寄託情懷,不受任何約束,放縱地生活。儘管人們的愛好千差萬別,或好靜,或好動,也不相同,(可是又都有這樣的體驗)當他們對所接觸的事物感到高興時,自己所要的東西暫時得到了,快樂而自足,竟不覺得衰老即將到來;待到對於自己所喜愛的事物感到厭倦,心情隨著當前的境況而變化,感慨油然而生,以前感到歡快的事頃刻之間變為陳跡了,仍然不能不因此感慨不已,何況人壽的長短隨著造化而定,最後一切都化為烏有。古人說:“死和生也是件大事啊!”怎能不悲痛呢?

每當我看到前人發生感慨的原由,如果碰到和我想法一樣的,(我)總是面對著(他們的)文章而嗟嘆感傷,心裡又不明白為什麼會這樣。(我)本來就知道,把生和死同等看待是荒謬的,把長壽和短命同等看待是妄造的。後人看待今天,也像今人看待以前一樣,真是可悲啊!因此我—一記下當時與會的人,錄下他們作的詩。縱使時代變了,世事不同了,人們的思想情趣是一樣的。後世的讀者也將有感於這次集會的詩文。 此帖為俞和臨宋拓定武本《蘭亭序》。

收藏跋印

此帖為俞和臨宋拓定武本《蘭亭序》。署款:“至正廿年歲在庚子孟夏十三日,桐江紫芝生俞和子中臨於黃岡之康園。”款下鈐“俞和”、“紫芝生”、“特健藥”印3方。引首鈐“清隱”、“靜學”印兩方。鑑藏印鈐明項元汴“項子京家珍藏”,清顧文彬“顧子山秘篋印”、吳楨“吳楨”、王澍“虛舟”、吳廷“吳廷”等印。

帖後俞和又以章草書詩一段,署款:“右用張貞居題高侍郎畫山水圖詩韻,余臨稧帖戲書於後,以俟觀者商略之。”鈐“俞和”私印1方。高侍郎即高克恭,字彥敬,號房山老人,擅畫山水。張貞居即張雨,字伯雨,又字天雨,號貞居子,擅行草書。

帖前清王澍、王文治分別楷書題簽:“元俞紫芝臨稧帖真跡。”

帖後有明陳繼儒,清王澍、順甫居士、王文治、吳雲、費念慈六家題跋。