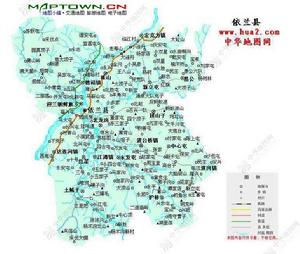

區劃土地

依蘭鎮

依蘭鎮全鎮轄8個社區,4個行政村,總人口67,526人,總面積186.45平方公里,其中耕地57,000畝,林地35,452.4畝,牧場343.7畝,水域面積21,315.8畝,建設用地16,528.7畝,交通用地2,632.8畝,其他用地5,922.4畝。境內地勢平坦,土壤肥沃,適於發展農業。

歷史沿革

依蘭鎮上溯五、六千年已有人類居住,歷經先秦諸代及漢、南北朝,為肅慎族系——挹婁、勿吉人聚居地之一,唐渤海國時設德理府,遼設五國頭城,金置胡里改路,元置胡里改軍民萬戶府,明立胡里改等衛,清置協領、副都統、依蘭府、依蘭道,民國2年(1913)依蘭縣治,偽滿時依蘭鎮稱依蘭街。中華人民共和國成立初為依蘭縣城區,1956年改稱依蘭鎮至今。

特色經濟

棚菜

棚菜在農業生產上,對種植業進行結構最佳化調整,穩定糧食生產面積的基礎上,制定確立了特色主導產業,積極培育“一鄉一企”、“一村子一品”農業主線。啟動種子繁育建設基地,現已形成種植業、經濟作物、特色作物三分天下的種植業格局。在蔬菜生產上,以棚室為主體,以市場為導向,推行“綠色革命”,採取夏菜冬種、山菜家種、南菜北種、洋菜中種的方法,實現了品種多元化,初步形成了無污染等系列化生產體系,現有棚室面積72.8萬平方米,能充分滿足縣內市場的供給,並有部分外銷周邊市縣。畜牧業生產全面普及科學飼養和良種繁育技術,加大養殖規模,使畜牧業成為我鎮農村經濟新的增長點。全鎮現有千頭養豬場3個,萬頭養豬場1個,黃牛、家禽生產也都具有一定規模。

在鄉鎮企業,依蘭鎮現有“四通建築安裝有限公司”為龍頭的鎮村企業十戶,主要從事建築、房地產、裝璜、蔬菜脫水、果汁飲料等產業。四通公司現已組建了集團公司,下設3個分公司,總資產達到7,200萬元,業務遍及省內及沿海一些省份,累計為鎮域經濟納稅達到8,000萬元,四通建築安裝有限公司等鄉企成為鎮域經濟的支柱產業。同時鎮內第三產業發展迅速,餐飲、服裝、運輸業都以得到了長足發展。

旅遊資源

依蘭鎮

依蘭鎮依蘭五國城是遼代越里吉國遺址,是依蘭鎮最早的城垣。金代沿用,後經東夏政權擴建,其城牆北抵松花江邊,南至今門外體育場一帶。出土文物有金代磚瓦、石礎、石臼,宋代銅幣。多用缸、罐、鐵匱等器物盛裝。該城工商繁榮,初為女真貴族、富豪所居。元朝置軍政機構萬戶府。

依蘭鎮址於清康熙四年(1665年)已“設土城有官守”。康熙五十三年(1714年)築三姓城,呈方形,每邊長1.5華里,城門四座:西門稱迎恩門,北門為雁旭門,南、東二門名稱無據待考。雍政十年(1732年)、乾隆十七年(1752年)、光緒十三年(1887年)曾整修,城牆高約5米,寬約4米,外圍護城河,城周遍植榆樹,光緒二十年(1900年)俄國炮火擊毀城牆數處,余漸禿平,宣統二年(1909年)經道台王瑚重修。

清代中葉,三姓城為三江流域中下游地區政治、經濟、文化中心。被稱為“邊外”七大重鎮之一。中華民國時代,依蘭成為哈爾濱市以下最大貿易口岸,是糧食、木材、毛皮、山產品的集散地。民國4年(1915年)於北門外開商埠,占地3.9萬方丈,民國10年再興商埠,擴充用地,東止倭肯河,西至牡丹江,北抵松花江邊,總面積增至9.6萬方丈。設國小、公園各一處,戲樓、茶園各一座,開設飯店、旅店、商店多處。居民達2100餘人。並設外事外商駐在機構,有外僑若干人。偽滿時期城垣未變。建國後,舊城牆逐步拆建墊平,城遺不復存在。

歷史上著名的五國頭城,位於松花江右岸,依蘭縣城北門外。西瀕牡丹江,東臨倭肯河,以倭肯哈達山(俗稱東山)和拉哈阜山(俗稱西山)為東西屏障,地勢非常險要。五國頭城遺址遼代始建,為五國部之越里吉城,因其位於五國部之最西部,被稱為五國頭城。金建國後沿用此城,設胡里改路治所。1127年金滅北宋後,將宋朝徽、欽二宗及皇親國戚470餘人押解北歸,途經燕山府、古北口、中京、韓州、上京等地,於1130年7月抵五國頭城。此後一直被囚禁於此。徽宗死於1135年,欽宗死於1156年。由於近千年的滄桑變化,五國頭城現已面貌皆非。僅保存一部分城牆和護城河遺蹟。從其輪廓看,該城方向不正,呈長方形。據依蘭縣文物管理所1980年實測,長850、寬450、周長2600米。現存城垣較完整的段落高4米,底寬8米,頂寬1.5米。從殘存牆垣看,沒有馬面遺蹟。因毀掉段落過多,城門有幾處、是否帶瓮城無法確定。城內已闢為耕田。

依蘭鎮

依蘭鎮所謂五國盛地。遼金時期佳木斯地區被稱做五國部,存在著五國城。依蘭的叫頭城,徽欽二帝“坐井觀天”就在頭城,第二、三、四城都在佳木斯境內。關於第五城,一些專家學者有不同的說法,有的說在俄羅斯境內,也有的說在佳木斯。五國部當時是東北比較強大的部落。樺川境內的瓦里霍吞古城就是五國城之一,其城池建設不亞於阿城的金上京。現在遺存的古城牆有一丈多高。城池近臨松花江,站在城牆上就能感覺到,當時這裡一定是交通要道,特別是其水路交通非常便利。遼史、金史都有很多記載,居住在瓦里霍吞古城的女真人與中原有著密切交往,中原的鹽、糧食都是通過松花江運到這裡來的,這裡的皮毛等產品又通過船運到中原。其實,五國部的頭城與二城、三城、四城都是緊緊相連的,二城就在湯原,三城就在樺川,這應該是事實。

主要領導

於天昕:依蘭鎮黨委書記;1985年7月至1992年6月依蘭縣第三國小教師、主任;1992年6月至1993年10月依蘭縣司法局普法幹事;1993年10月至1996年9月依蘭縣人民政府辦公室秘書;1996年9月至1998年2月依蘭縣人民政府辦公室副科級秘書、縣政府法制局副局長;1998年2月至1999年9月中共依蘭縣委辦公室常委秘書;1999年9月至2003年12月中共依蘭縣委辦公室副主任;2003年12月至2004年1月中共依蘭縣委辦公室副主任(主任科員)

2004年1月至2007年3月依蘭鎮人民政府鎮長;2007年3月至今中共依蘭鎮黨委書記

吳煥志:依蘭鎮鎮長;1989年7月至1996年9月依蘭縣高級中學教師、團委書記;1996年9月至1997年3月依蘭縣第三中學教導處主任;1997年3月至1998年11月依蘭縣教委政教股股長;1998年11月至2003年1月依蘭縣委宣傳部社宣幹事、辦公室主任;2003年1月至2005年3月中共依蘭縣委宣傳部副部長;2005年3月至2007年3月中共依蘭縣委辦公室副主任;2007年3月至今依蘭鎮人民政府鎮長

延吉市依蘭鎮

延吉市依蘭鎮

延吉市依蘭鎮依蘭鎮素有“延吉市北花園”的美譽,這裡風光旖旎、山清水秀、景色怡人,遊客在此可以感受到濃濃的田園詩般的生活。依蘭鎮四景:屏風山古長城遺址、九龍森林浴場、田園山莊、抗日戰跡地令人流連忘返,在飲食方面您可品嘗到朝鮮族豆腐、大醬、牛肉及炭木野外燒烤,回味無窮。依蘭鎮依託民俗文化旅遊,已成為長白山腳下的一顆璀璨的明珠。

田園山莊

田園山莊