牛頓第三運動定律

牛頓第三定律(Newton's third law),在經典力學裡闡明,當兩個物體相互作用時,彼此施加於對方的力,其大小相等、方向相反。力必會成雙結對地出現:其中一道力稱為“作用力”;而另一道力則稱為“反作用力”(拉丁語actio與reactio的翻譯),又稱“抗力”;兩道力的大小相等、方向相反。它們之間的分辨,是純然任意的;任何一道力都可以被認為是作用力,而其對應的力自然地成為伴隨的反作用力。這成對的作用力與反作用力稱為“配對力”。

第三定律以方程表達為

作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力 其中, 是物體B施加於物體A的力, 是物體A施加於物體B的力。

兩種版本

作用與反作用定律又分為兩種版本:強版本和弱版本。這裡,第三定律所表述的是“弱版作用與反作用定律”。而“強版作用與反作用定律”,除了弱版作用與反作用定律所要求的以外,還要求作用力和反作用力都作用在同一條直線上。萬有引力與靜電力都遵守強版作用與反作用定律。可是,在某些狀況下,作用力和反作用力並不同線(兩作用點的連線)。例如,兩個呈平移運動的電荷,其平移速度相同,但是,並不垂直於兩電荷的連線,由畢奧-沙伐點電荷定律與洛倫茲力定律所算出的作用力和反作用力並不同線。這對力只遵守弱版作用與反作用定律。又例如,假設兩個呈平移運動的電荷,其移動的速度相互垂直,則它們各自感受到的電磁力不遵守弱版作用與反作用定律。

牛頓的論述

每一個作用力都對應著一個相等反抗的反作用力:也就是說,兩個物體彼此施加於對方的力總是大小相等、方向相反。

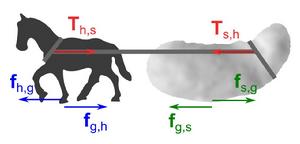

圖1.馬拉石頭案例示意圖

圖1.馬拉石頭案例示意圖  作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力 牛頓用馬拉石頭的例子來解釋。假設用馬來拖拉石頭,則馬也會同樣地 被石頭拖拉,因為分別在兩端系住馬和石頭的繩索,其施加於馬的張力 來自於石頭的拖拉,會趨於將馬拉向石頭,如同其施加於石頭的張力 來自於馬的拖拉,會趨於將石頭拉向馬一般,這力 會阻礙馬的拖拉,如同力 會促使石頭的前進一般。

作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力 既然馬與石頭都同樣拖拉對方,為什麼馬與石頭會朝著馬的方向(稱為前方)前進,而不是朝著石頭的方向(稱為後方)前進?這是因為馬與石頭已經朝著前方呈勻速運動前進,石頭感受到來自於馬的張力 恰巧抵銷了石頭遭遇的摩擦力 (朝著後方),即 ,沒有合力促使其加速或減速,馬感受到來自於石頭的張力 又恰巧抵銷了地面施加於馬的摩擦力 (朝著前方), ,合力也等於零,所以馬與石頭仍舊會朝著馬的方向呈勻速運動。注意到 與 不是一對作用力與反作用力; 與馬施加於地面的摩擦力 是一對作用力與反作用力。同樣地, 與 不是一對作用力與反作用力; 與馬施加於地面的摩擦力 是一對作用力與反作用力。

作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力  作用力

作用力 假設在最開始時,馬與石頭都呈靜止狀態,而石頭感受到來自於馬的張力 大於石頭遭遇的摩擦力 ,即 ,則石頭感受到的合力 會促使石頭呈加速度運動。由這加速度運動所生成的慣性力,其與合力之間的關係為大小相等、方向相反。

牛頓然後談到碰撞問題。假設物體A碰撞到物體B,改變了物體B的運動,則物體A也會朝反方向改變運動。由於這碰撞而造成的兩個物體各自對應的運動改變,假設沒有其它外力介入,則其動量的改變等同,而不是速度的改變等同。由於兩個物體各自的動量改變,其大小相等、方向相反,所以每個物體的速度改變與質量成反比。

牛頓用第三定律來推導出動量守恆。但是,根據高等物理理論,動量守恆比第三定律更為基礎(套用諾特定理,可以從伽利略不變性推導出動量守恆)。更普遍的動量守恆並不依賴於牛頓定律。

為了要證實第三定律的正確性,牛頓想出一個實驗。假設在兩個互相吸引的物體A、B之間,置入一個隔離體C,防阻物體A、B聚集在一起。假若物體A或物體B之中有任何一個物體感受到更大的吸引力,例如,假若物體A感受到的吸引力大於物體B感受到的吸引力,則與物體B施加於隔離體C的壓力相比,物體A會施加更大的壓力於隔離體C。因此,隔離體C不會處於平衡狀態,它會與物體A、B共同朝著物體B的方向移動,而且永遠呈加速度運動。這樣的結果違背了第一定律。根據第一定律,假若無外力施加,則物體物體的運動速度不會改變。所以,物體A、B分別施加於隔離體C的壓力,應該大小相等、方向相反;物體A、B彼此施加於對方的吸引力,也應該大小相等、方向相反。

做這實驗並不困難。牛頓將磁石與鐵塊分別置入兩隻浮於水上的小船。由於磁石與鐵塊之間的吸引力,兩隻小船互相吸引,碰撞在一起,達成平衡靜止狀態。這樣,牛頓證實了第三定律正確無誤。

成雙結對的配對力

根據第三定律,力是物體與物體之間的相互作用,力必會成雙結對地出現:其中一個力稱為“作用力”;而另一個力則稱為“反作用力”(拉丁語actio與reactio的翻譯),又稱“抗力”;兩個力的大小相等、方向相反。它們之間的分辨,是純然任意的;任何一個力都可以被認為是作用力,而其對應的力自然地成為伴隨的反作用力。這成對的作用力與反作用力稱為“配對力”或“第三定律配對力”。第三定律又稱為“作用與反作用定律”。

錯誤和正確的基本物理概念

當兩個物體互相作用時,彼此施加於對方的力,其大小相等、方向相反。

在這裡,必須清楚明了一個重點:這反作用力是施加於另外一個物體,而不是施加於感受到作用力的物體。舉例而言,假設物體A、B彼此施加萬有引力於對方,當物體A施加吸引力於物體B時(作用力),物體B也同時施加吸引力於物體A(大小相等、方向相反的反作用力)。

另外有一點:這反作用力與作用力的物理本質是完全相同的。假若作用力的本質是萬有引力,那么,反作用力的本質也是萬有引力。假若,作用力與反作用力的物理本質不相同,則此分析必不正確;絕對不能接受這不正確的分析。

正確分析實例

• 環繞著太陽,地球依循軌道運行。這是因為地球感受到太陽的萬有引力(作用力)。這裡,作用力的角色是向心力,吸引地球在太陽的附近。同時,太陽感受到地球的萬有引力(反作用力),與作用力大小相等、方向相反(在這裡,吸引著太陽往地球移動)。因為太陽的質量超大於地球,看起來地球的吸引對於太陽並沒有造成任何影響;實際而言,太陽有被地球影響。關於這兩個天體的共同運動(忽略所有其它天體),一個正確的描述是,環繞著整個系統的質心,它們都依循軌道運行。

• 思考一個鉛球,懸掛在一根(不能伸展的)鋼纜的末端。而鋼纜的另一端緊繫於實驗室的天花板。因為萬有引力,鉛球被地球吸引(作用力)。對應的反作用力是鉛球施加於地球的萬有引力: 這與鋼纜完全無關;實際上,甚至在沒有鋼纜時,反作用力仍舊存在。從另一方面看,如果鋼纜的張力將鉛球向上拉,阻止它下落,那么鉛球也同時以張力拉著鋼纜,其大小相等、方向相反。如果,對於天花板,這簡單的系統是靜止的(絕對沒有加速度),根據牛頓第一定律,鉛球感受到的合外力等於零,這合外力是兩種不同力(地球的地心引力與鋼纜的張力)的矢量和。這兩種力的大小相等、方向相反;也就是說,它們互補。但是,這並不表示它們是一對作用力與反作用力,它們不是一對作用力與反作用力。

• 為了要檢查這些概念的解釋是否正確,可以將鋼纜改換為彈簧。如果這新系統最初是靜止的(相對於實驗室參考系)。則前面的分析也適合。但是,如果,這系統感受到攝動(例如,鉛球被輕輕的推一下或拉一下),鉛球會開始上下震動。由於加速度的產生,根據牛頓第一定律,合外力不等於零。可是,鉛球與地球的質量都沒有改變;鉛球與地球質心之間的距離也幾乎一樣。所以,源於萬有引力的作用力與反作用力仍舊不變。不同的是這系統已變為動力系統,鉛球感受到的萬有引力暫時地與彈力失去平衡。彈力的大小與方向都隨時間而改變(震動頻律跟彈簧的彈簧常數有關)。彈力和彈簧的長度變化量成線性關係。 [4]

錯誤分析實例

• 第三定律時常會以一種簡單的,但不完全或不正確的句子陳述:

1.作用力與反作用力的大小相等、方向相反。

2.對於每一道作用力,都有一道大小相等、方向相反的反作用力。

這些句子沒有清楚地表述出,作用力與反作用力是施加於不同的物體。並不是因為兩道力恰巧大小相等、方向相反,它們就能夠自動形成,符合第三定律的,一個“作用力-反作用力”的力對。

• 非常常見的錯誤說法:

1.離心力是向心力的反作用力。

2.明顯地,如果一個物體,同時受到一道離心力與一道大小相等、方向相反的向心力,合力等於零;這物體不會呈圓周運動。離心力是道偽力(fictitious force):只有從非慣性參考系觀測,才會測量出或計算出離心力的存在。

參閱

• 伊薩克·牛頓

• 牛頓運動定律

• 牛頓第一定律

• 牛頓第二定律

• 牛頓第三定律

• 物理學定律列表