綜述

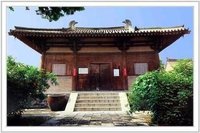

唐代是中國建築的發展高峰,也是佛教建築大興盛的時代,但由於木結構建築不易保存,留存至今的唐代木結構建築也是中國最早的木構殿堂只有兩座,都在山西五台山。佛光寺大殿是其中一座,建於大中十一年(857)。佛光寺是一座中型寺院,坐東向西,大殿在寺的最後即最東的高地上,高出前部地面十二三米。大殿為中型殿堂,面闊七間,通長34米;進深四間,17.66米;殿內有一圈內柱,後部設“扇面牆”,三面包圍著佛壇,壇上有唐代雕塑。屋頂為單檐廡殿,屋坡舒緩大度,檐下有雄大而疏朗的斗拱,簡潔明朗,體現出一種雍容莊重,氣度不凡,健康爽朗的格調,展示了大唐建築的藝術風采:氣魄宏偉,嚴整而又開朗。柱高與開間的比例略呈方形,斗拱高度約為柱高的1/2。 粗壯的柱身、宏大的斗拱再加上深遠的出檐,都給人以雄健有力的感覺。

佛光寺大殿

佛光寺大殿大殿的空間構成也很有特點。一圈內柱把全殿分為“內槽”和“外槽”兩部分,內槽空間較高較大,加上扇面牆和佛壇,更突出了它的重要性;外槽較低較窄,是內槽的襯托。但外槽和內槽的細部處理手法一致,一氣呵成,有很強的整體感和秩序感。雄壯的梁架和天花的密集方格形成粗細和重量感的對比。佛光寺大殿也很重視建築與雕塑的默契。佛壇面闊五間,與建築相應,塑像也分為五組。塑像的高度和體量都經過精密設計,使其與空間相應,不致壅塞和空曠,同時也考慮了瞻禮者的合宜視線。

大殿溯源

偌大的佛光寺土崩瓦解,變成了一片廢墟,僧人也全作鳥獸散。

公元857年,也就是唐代大中十一年,京都女弟子寧公遇和高僧願誠主持重建佛光寺。現存東大殿及殿內彩塑、壁畫等,即是這次重建後的遺物。

佛光寺在唐代重修以後,即隨著佛教的衰敗而一同沉淪,以後除了宋代有一點壁畫,跟後來建的文殊殿以外就沒有任何記載,佛光寺大殿建因此基本被外界遺忘。

真容再現

佛光寺之名遠揚千里之外,在於它重建於唐大中十一年(公元857年)的敦煌壁畫中的大佛光寺主殿東大殿。它的發現,它的聲名,它的命運,與梁啓超的長子、我國著名建築學家梁思成及其夫人林徽因密切相關。梁思成最早是從一張圖片上認識佛光寺的,那是法國漢學家伯希和拍攝的敦煌莫高窟第61窟壁畫。壁畫是一幅唐朝人繪製的完整清晰的五台山寺院圖,其中有“大佛光之寺”。壁畫是唐朝時畫的,寺必然就是唐或唐之前修建,而在當時,日本人以嘲諷的口氣給中國古代建築下了一條定論:在中國已經沒有唐代時期的木構建築,要看中國唐代木構建築,就去日本的奈良、京都吧 。

堅持不懈和艱辛異常的尋找開始了。1937年6月,梁思成與夫人林徽因雇了馬車和毛驢,一行四人風塵僕僕來到五台山。輾轉訪問一些寺廟後,他們終於來到佛光寺。在這裡,他們驚喜地

1937年,梁思成與林徽因在佛光寺考察

發現,東大殿南側有一座磚塔與敦煌壁畫上所繪的磚塔一模一樣,特別是東大殿,梁思成憑經驗斷定屬唐代建築。最後,在寺內僧眾幫助下,他們在殿內搭起了架子,拭去千年塵封,終於在大殿木樑找到唐代墨書,和殿外的石經幢相互應證,終於確鑿無疑地證實:中國有唐代木構建築,日本人的定論可以休矣!梁思成激動之地稱其為“中國第一國寶”。

回到北京後,梁思成撰寫了《記五台山佛光寺的建築》,轟動了中外建築學界,佛光寺從此真容得現,被譽為“亞洲佛光”。

1961年,五台山佛光寺被列入首批國家重點文物保護單位。

2009年作為五台山的一部分被聯合國教科文組織以文化景觀的名義列入世界遺產名錄。

佛光寺大殿

佛光寺大殿 佛光寺大殿

佛光寺大殿國之重寶

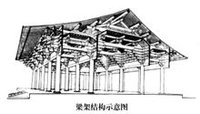

佛光寺大殿結構圖

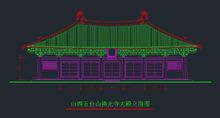

佛光寺大殿結構圖佛光寺大殿坐東朝西,最東的高地高出前部地面約十二三米。面闊七間,進深四間,

單檐廡殿頂,總面積677平方米。大殿外表樸素,柱、額、斗拱、門窗、牆壁,全用土紅塗刷,未施彩繪。佛殿正面中五間裝板門,兩盡間則裝直欞窗。大殿的梁架,分為明栿和草栿兩大類,明栿在天花板以下,草栿不用斧斤加工,在天花板以上。天花板都作極小的方格,與日本天平時代(約為唐中葉)的遺構相同,這也是大殿為唐建的例證。平樑上用大叉手而不用侏儒柱,兩叉手相交的頂點與令拱相交,令拱承托替木與脊搏,是唐時期建築特徵。

殿平面廣七間,深四間。其柱之分配為內外兩周(金廂斗底槽)。檐柱柱頭鋪作外跳為雙杪雙下昂七鋪作重栱偷心造。第二杪後尾即為內外柱間之明乳栿,為月梁形,其雙層昂尾壓於草乳栿之下。內柱之上施四杪偷心造鋪作以承內槽之四椽明栿,栿亦為月梁

。

佛光寺大殿外觀

佛光寺大殿外觀大殿的平面由檐柱一周及內柱一周合成,分為內外兩槽。外槽檐柱與內柱當中,深一

間,好象一圈迴廊;內槽深兩間廣五間的面積內別無立柱,內槽大梁(即四椽栿),是前內柱間的聯絡材。所有檐柱當中,角柱最高,越靠近中間高度越低,具有明顯的柱頭升起,但沒有側腳(早年梁思成先生等人曾認為其檐柱有向內傾斜的側腳處理,但陝西省古建築保護研究所於2004年、清華大學2005至2006年的實測結果證實了東大殿並無側腳)。

柱頭卷殺作復盆樣,前檐諸柱的基礎上均有復盆,以寶裝蓮花為裝飾,每瓣中間起脊,脊兩側突起橢圓形泡,瓣尖捲起作如意頭,為唐代最通常的作風。大殿出檐深遠,屋面坡度較平緩,舉高約1/4.77。殿頂用板瓦鋪設,脊瓦條壘砌,正脊兩端,飾以琉璃鴟吻。二吻雖為元代補配,但高大雄健,仍沿用唐代形制。柱高與開間的比例略呈方形,斗拱高度約為柱高的1/2。粗壯的柱身、宏大的斗拱再加上深遠的出檐,都給人以雄健有力的感覺。

佛光寺大殿細節

佛光寺大殿細節大殿構架由屋深柱網、鋪作層和屋頂梁架三部分疊加而成,七鋪作斗拱縱橫恣肆,威壓

四方,是現存中國古建築中斗拱挑出層數最多、距離最遠的一個實例,也是我國集唐代建築、彩塑、壁畫、題記、經幢於一殿的孤例。 佛光寺大殿在脊檁下僅用叉手,是現存古建築使用這種做法的孤例。

同時佛光寺大殿也是中國現存規模最大的唐代木構建築暨第二早的木結構建築(僅次於五台縣的南禪寺大殿)。它雖然比南禪寺大殿晚七十五年,但規模遠勝於彼,且在後世修葺中改動極少,所以國內一般都將東大殿作為仿唐建築的範例。也被被建築學家梁思成譽為“中國第一國寶”。

相關建築

佛光寺大殿表現了結構與藝術的高度統一,具有我國唐代木構建築的明顯特點。

比較著名的模仿佛光寺大殿的木結構建築有:

香港志蓮淨苑大雄殿,正面比佛光寺大殿少兩個開間,為五開間

上海羅店鎮寶山寺大雄殿,仿造最接近佛光寺大殿的木結構建築

建築評價

佛光寺大殿現為中國現存規模最大的唐代木構建築暨第二早的木結構建築(僅次於五台縣的南禪寺大殿)。它打破了日本學者的斷言:在五台山及中國沒有早期的木構建築,因此被建築學家梁思成譽為“中國建築第一瑰寶”。