詞源

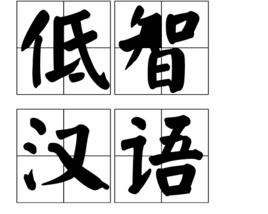

“在德國人看來,一位作家必須是這種語言的僕人,並為其犧牲一切。他/她必須忘記市場和成功,只為他/她的作品而活。事實上,他/她的成就可能在死後才能被認可。一位真正的作家要接受這些。很多當代中國作家用一種‘低智漢語’(babyChinese)寫作,外國人竟然無須字典也能讀懂。他們覬覦市場,藏身高牆後面,被隨從保護。作為中產階級的一員,他們不再存活於百姓之間,不能,也不願意,去探討社會問題”……——(德國)沃爾夫岡·顧彬

分析

顧彬還在文章(中國日報英文版)中稱:今日很多中國作家缺乏的是一種團結的精神——這其實是一種社會主義美德。在今日中國作家中早已丟失。不但不去幫助不幸中的同行,他們更願去指責他們,或更糟,去自吹自擂。曹丕所言用在今日最恰當不過:文人相輕。

今天的中國作家也缺乏一種對外國文學在中國命運的責任感。任何自歌德至今的重要德語作家都是一位譯者和(或)外國文學的傳播者。比如,是小說家漢斯—克里斯多福·布赫(HansChristophBuch)於1973年將魯迅的作品介紹給德國更多讀者,故,這位中國現代文學之父可以對當代德語文學有更大影響。由於很多中國作家不精通任何外國語言,他們,在大多數情況下,不翻譯,也不介紹外國文學到中國。

淺評

顧師之謂切中時弊,對應老話所謂“言為心聲”,顧師將語言提至胸襟的哲學高度,並不為過。