簡介

其位於內蒙古自治區西南部。西、北、東三面為黃河環繞,隔黃河由西到東分別與寧夏回族自治區、 阿拉善盟、 巴彥淖爾盟、 包頭市、 呼和浩特市、 烏蘭察布盟相望, 南和東南與陝西省、 山西省接壤。面積8.64萬平方公里。人口119.89萬, 蒙古族14.1萬人,其他少數民族0.33萬人。轄7個旗、1個市。盟行政公署駐 東勝市。早在三萬五千年前,這裡就有人類活動,是著名“ 河套人”的發祥地。秦時分屬 北地郡、雲中郡、 九原郡、上郡。漢時分屬朔方郡、五原郡等。明為蒙古族鄂爾多斯部落遊牧地。清初劃為6個旗(後增至7個旗)。地處 鄂爾多斯高原,海拔大都在1000 1500米之間,有 毛烏素沙漠和 庫布其沙漠,黃河流經全盟860公里,主要河流有 都思圖河、呼斯太河、 納林河、無定河等,有大小湖泊100多個。屬中溫帶半乾旱大陸性氣候。年平均溫度9-10度。無霜期130-165天,年降水量300-400毫米,向西北部遞減為200-300毫米。畜牧業經濟占相當比重,擁有天然草場1.1億畝。鄂爾多斯細毛羊、阿爾巴斯白山羊、 卡拉庫爾裘皮羊、烏審馬等優良畜種聞名中外。1990年末有牲畜497.3萬頭(只),其中羊440萬隻,馬4.9萬匹。耕地面積320餘萬畝。1990年糧食產量464343噸,農業總產值100944.6萬元。礦產中煤炭資源豐富,已探明儲量1200億噸,其中絕大部分是精煤。鹽、鹼、芒硝等化工資源和耐火粘土、石英砂、石灰石、石膏等建材資源儲量也很可觀。已建立起採煤、化工、電力、毛紡、機械、建材、皮毛、製革、製糖、製藥、陶瓷、食品等多種工業門類。1989年工業產值38400萬元。包蘭( 包頭至 蘭州)鐵路穿經盟境西部,包神(包頭至 神木)鐵路和包西(包頭至 西安)公路南北縱貫全盟,形成了以東勝市為中心,四通八達的公路交通網。境內有著名的成吉思汗陵園、銀肯響沙、 準格爾召等 名勝古蹟。伊盟是伊克昭盟的簡稱,伊克昭系蒙古語,意為 大廟,因清初鄂爾多斯六旗一次會盟於達拉特旗的大廟――王愛召而得名。它位於內蒙古自治區西南部。西、北、東三面為黃河環繞,隔黃河由西到東分別與寧夏回族自治區、阿盟、巴盟、包頭市、呼和浩特市、 烏盟相望,南和東南與 陝西、 山西兩省接壤。

歷史沿革

明成化十五年元太祖成吉思汗的第十五世孫達延汗再一次統一蒙古草原,設立六個萬戶;封其三子孛兒只斤·巴爾斯博羅特為濟農。執掌新秦中草原(黃河幾字彎內的鄂爾多斯地區)為鄂爾多斯萬戶。

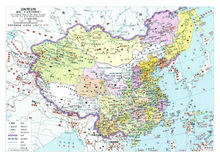

大清疆域圖

大清疆域圖清天聰九年(公元1635年)蒙古鄂爾多斯部濟農孛兒只斤·額磷臣,率部內附歸清,後順治六年清廷敕封其為

鄂爾多斯左翼中旗札薩克,兼任伊克昭盟盟長,晉多羅郡王爵。

清順治六年(公元1649年),清朝將鄂爾多斯蒙古部劃分為6個旗,始置伊克昭盟:即鄂爾多斯左翼中旗(原郡王旗),鄂爾多斯左翼前旗(現準格爾旗),鄂爾多斯左翼後旗(現達拉特旗),鄂爾多斯右翼中旗(現鄂托克旗、鄂托克前旗),鄂爾多斯右翼前旗(現烏審旗),鄂爾多斯右翼後旗(現杭錦旗);後增設鄂爾多斯右翼前未旗(原扎薩克旗)。

清康熙三十六年(1697年),清廷準許陝西北部漢民越過長城在“黑界地”里耕種,每年向伊克昭盟沿邊各旗王府交租銀。

清雍正八年(1730年)又準許漢民在長城以北50里以內越界農耕,於是伊克昭盟沿邊各旗的農田逐步增大,牧地開始縮小。

清乾隆元年(公元1736年)析鄂爾多斯右翼前旗地,置鄂爾多斯右翼前未旗(原扎薩克旗,後於郡王旗合併為札薩克郡王旗,簡稱札郡旗,後更名伊金霍洛旗)。

清光緒三十三年(公元1907年)析鄂爾多斯左翼中旗東部地,置東勝廳。

宣統三年(公元1911年),清末帝愛新覺羅溥儀退位後,袁世凱任中華民國臨時大總統,並宣布“清廷對待蒙古實行的種種政策繼續生效”,所以伊克召盟的盟旗制度仍繼續執行,七旗行政區劃沒有明顯變動。民國元年(1912年),民國北京政府成立,仍襲清制。

1912年,將東勝廳(在今罕台廟鄉)遷至今羊場壕鄉,改置東勝縣。

1936年2月,在烏審旗西部思家窪成立烏審旗蘇維埃政府;3月,撤銷烏審旗蘇維埃政府,後設中共烏審旗工委;10月,在鄂托克旗南部設中共三段地工作委員會,後又成立中共伊盟工委

1938年4月,中國共產黨地下黨員在木肯淖、桃力民一帶設抗日動員委員會,6月成立中共桃力民工作委員會,8月在達拉特旗北部成立中共包固工委。

1939年3月,解散桃力民抗日動委會,成立伊克昭盟桃力民蒙漢聯合抗敵委員會;5月,在準格爾旗北部成立中共薩托工委,國民黨在達拉特旗耳字壕設組訓處;9月成立中共準格爾旗工委。

1940年,在準格爾旗南部長灘鎮設國民黨山西省河曲縣政府;冬季,中共伊盟工委在達拉特旗青達門區成立區委。

1941年3月,伊盟工委撤離桃力民;6月,烏審旗工委撤離烏拉爾林;9月,達拉特旗設91個保、312個甲;東勝縣設30個保、289個甲;桃力民設28個保、148個甲;11月,鄂托克旗城川建立抗日民主政權。

公元1942年,在三段地成立鄂托克旗工委、在城川成立特別區委。

1946年3月,成立烏審旗蒙漢自治聯合會、三段地蒙漢自治聯合會、城川蒙漢自治聯合會。

1947年2月,伊盟工委分為伊東工委和伊西工委;10月,成立準達工委。

1948年2月5日;在準格爾旗南部成立黑界地蒙漢聯合會;7月24日,成立東郡工委,撤銷準達工委,成立準格爾旗工作委員會。

1949年3月11日,達拉特旗工委成立;5月1日,伊東、伊西兩個工委合併,成立中共伊克昭盟委員會:5月22日,成立伊盟自治政務委員會;7月22日,成立乾薩克旗土委;7月25日,中共伊克昭盟委員會主持組建烏審旗黨委、鄂托克旗黨委、達拉特旗黨委、準格爾旗黨委、東郡工委、杭錦旗黨委、桃力民工委、通格朗直屬區工委;12月28日,伊克昭盟人民自治政務委員會改稱綏遠省伊克昭盟人民自治政府,在原郡王旗霍洛成立達爾扈特區人民政府。

1950年,伊克昭盟普遍組建了行政政權,各旗縣下轄區、鄉、行政村(牧區稱達爾古)、自然村(牧區稱小達爾古)。

1953年7月,伊克昭盟將基層政權的行政村人民政府改為鄉人民政府。

1956年,伊克昭盟69個區撤銷37個,新建26個蘇木。

1958年10月,將當時的50個鄉、23個蘇木、5個鄉級鎮改為人民公社,其時伊盟共下轄7旗、1縣、78個人民公社、444個生產大隊(其中有100個牧業大隊)、2173個生產隊(其中有468個牧業生產隊)。

1984年,伊克昭盟將人民公社改為鄉、蘇木,大隊改為村、嘎查。

2001年4月30日,伊克昭盟經國務院批准正式將改名為鄂爾多斯市。

區域面積及人口

伊盟的總面積達87428平方公里。人口達128.1多萬,在它的管轄下有7個旗,它們分別為: 達拉特旗、杭錦旗、 準格爾旗、 伊金霍洛旗、 烏審旗、 鄂托克旗、 鄂托克前旗。1個市是:東勝市,盟行政公署駐於此地。

早在三萬五千年前,這裡就有人類活動,是著名“河套人”的發祥地。地處鄂爾多斯高原,海拔大都在1000-1500米之間,有毛烏素沙漠和庫布其沙漠,黃河流經全盟860公里。

自然資源

這裡的氣候屬半乾旱大陸性氣候。年平均溫度為5.3--8.7攝氏度左右。畜牧業經濟占相當比重,擁有天然草場1.1億畝。鄂爾多斯細毛羊、阿爾巴斯白山羊、卡拉庫裘皮羊、烏審馬等優良畜種聞名海內外。而且煤炭資源豐富,已探明儲量1200億噸,其中絕大部分是精煤。鹽、鹼、芒硝等化工資源和耐火粘土、石英砂、石灰石、石膏等建材資源儲量也很可觀。

已建立起採煤、化工、電力、毛紡、機械、建材、皮毛、製革、製糖、製藥、陶瓷、食品等多種工業門類。全盟交通發達,包蘭鐵路穿經本地西部,包神鐵路和包西公路南北縱貫全盟,形成了以東勝市為中心,四通八達的公路交通網。

內蒙古自治區成立以來,伊克昭盟的經濟有了長足的發展 。 1998年糧食總產量達到了98.44萬噸 ,限額工業總產值為51.44億元 。與1978年相比城鎮居民人均生活費收入和農牧民人均純收入分別增長了15.6倍和10.8倍。煤電、化工、毛紡、建材等四大產業的建設已初見成效。準格爾煤炭集團、 神華集團東勝公司、 鄂爾多斯集團公司、伊化集團公司、伊克昭盟煤炭集團公司等大型重點企業群雄逐鹿。尤其是鄂爾多斯集團公司 ,以 “溫暖全世界”為己任,羊絨衫的生產規模、產品質量、經濟效益、市場占有率均居全國同行業首位。“鄂多爾斯”被評為內蒙古第一個中國馳名商標品牌。

產業

畜牧業是伊克昭盟驕傲的產業之一。1998年 ,全盟年末牲畜總量 524.5 萬頭(只),是1949年的2.2倍 ,全盟草場建設總規模、良種改良種牲畜比例、山羊絨產量均居全區第一位。鄂爾多斯細毛羊、內蒙古白絨山羊是名揚海外的優良畜種。

旅遊

伊克昭盟歷史悠久,風景獨特,擁有豐富的 旅遊資源。著名景點有坐落在伊金霍洛旗的成吉思汗陵園、達拉特旗的銀肯響沙、庫布其沙漠腹地的“大漠明珠”恩格貝、毛烏素沙漠的大夏國都統萬城遺址等。

經濟發展

經過半個世紀的艱苦奮鬥,特別是改革開放20年的努力,鄂爾多斯的社會經濟面貌發生了歷史性的巨變,總體經濟實力大大增強,人民生活水平明顯提高,為下個世紀前十年的經濟發展奠定了堅實的基礎.回顧歷史,展望未來,只要我們始終不渝地堅持鄧小平同志建設 有中國特色的社會主義理論和 黨的基本路線,堅持“抓住機遇,深化改革,擴大開放,促進發展,保持穩定”的基本方針,正確處理改革、發展、穩定的關係,緊緊抓住經濟體制和 經濟成長方式轉變這一關鍵,全面實施資源轉換、開放帶動、科教興盟、人才開發和名牌推進等五大戰略措施,切實抓好調整結構、提高效益、開拓市場三個重要環節,美麗富饒的鄂爾多斯必將創造出更加輝煌的業績。