仝延奎

仝延奎仝延奎,一名地地道道的農民畫家,自幼酷愛繪畫,1971年參加戶縣農民畫創作活動,他的代表作《治理渭河》、《組織起來》、《課堂》、《巧老婆》等都在全國有一定的影響。

-簡介

1950年生,戶縣渭豐鄉農民,中國農民書畫研究會會員,省協會員,省農民畫協會常務理事,戶縣農民畫一級畫家。作品多次參加國內外展覽,國內獲獎、發表作品多件,並出版個人畫集。數十件作品被國際友人收藏。他自幼酷愛繪畫,1971年參加戶縣農民畫創作活動,在輔導員丁濟堂、劉群漢、王志傑和箸名國畫家劉文西、王有政的指點下,繪畫技藝日臻成熟,成為一名優秀的農民畫家他的畫風格獨特,構圖飽滿,寓意深厚,能最大限度的體現關中地區的風土人情,讓人看了愛不釋手。他的代表作《治理渭河》、《組織起來》、《課堂》、《巧老婆》等都在全國有一定的影響,人民美術出版社、榮寶齋曾采他的畫稿發行全國。

作品展

此圖展示農民那種豐收忙碌的場景

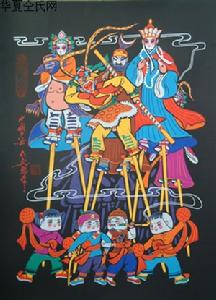

此圖展示農民那種豐收忙碌的場景 此圖展示正月十五民間鬧元宵耍社火的熱鬧場景

此圖展示正月十五民間鬧元宵耍社火的熱鬧場景 池塘鴨子在嬉戲的場景

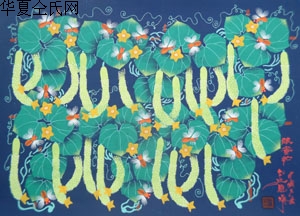

池塘鴨子在嬉戲的場景  農民庭院絲瓜豐收的情景

農民庭院絲瓜豐收的情景

仝延奎

仝延奎“農民畫”-歷史

戶縣地處關中平原中部,南依秦嶺,北臨渭水。古為周秦漢唐十三代王朝京畿重地,物華天寶,人傑地靈,積澱著豐厚的黃土文化藝術。戶縣農民畫就是在這種積澱上起步於50年代,踏著共和國的足跡走過了各個要歷史階段,步入改革開放年代,而今已過不惑之年。 戶縣農民畫(開始叫民眾美術),50年代黨的中心工作是什麼,就畫什麼,生產搞什麼,就畫什麼。可謂“黨的政策及時學,領會精神及時畫,配合運動及時宣傳”。這一時期農民畫的表現形式主要是壁畫、連環畫。報刊發表農民作者的作品稱為“農民的畫”。60年代,戶縣民眾美術能在這個年代堅持下來,並且有所發展,已屬不易。1972年冬,著名畫家劉文西、王有政、程征、戴剛毅等被遣集戶縣。戶縣也組織了60多名美術骨幹,以毛主席的《講話》為指導思想,從提高作者政治水平、思想覺悟入手,圍繞創作深入生活,蒐集題材,提煉主題,提高業餘作者的造型能力和表現能力。

仝延奎

仝延奎戶縣農民美術作者以對黨、對毛主席、對祖國、對社會主義、對生活無限熱愛的樸素感情創作了大量的美術作品。戶縣農民畫歷史上最輝煌時期也就是從此開始的。一批優秀作品經過重點加工,總計179件,涉及作者87人,作為獨立內容《戶縣農民畫展覽》與《全國連環畫、中國畫展覽》一起於1973年國慶節在中國美術館展出。之後在哈爾濱、合肥、上海、南京、昆明、烏魯木齊、太原等地相繼展覽。最後一站在西安展覽。歷時10個月,觀眾達200多萬人次。這就是當時轟動全國的八大城市巡展。“戶縣農民畫”的稱謂亦從此時始。從此,大量的農民畫被印成年畫、畫冊、專輯、郵票等。5位農民畫家出國訪問,國內外參觀者源源而來。1974年全國第一座農民畫展覽館在戶縣拔地而起,1976年正式對外開放,接待了大量海內外嘉賓,為戶縣的雙文明建設做出了不可磨滅的貢獻。這個時期作品的表現形式基本是工筆重彩,風格十分接近專業畫家的畫風。時雨點紅桃千樹,春風吹綠柳萬枝。改革開放以來,戶縣農民業餘美術創作活動也迎來了它的黃金時代。經過返樸歸真,對民間傳統藝術挖掘、整理、繼承和創新。畫家們以自己的聰明才智,自由馳騁於民間繪畫創作天地,充分發展藝術個性。目前,農民畫中已明顯表現出幾大派系趨勢,這是過去沒有的新跡象。雖不甚了了,卻也形勢喜人。

仝延奎

仝延奎這就是以王景龍、韓青雲、張菊絨為代表的樸素畫派,也有人叫原生畫派。他們憑著一股樸素的情感,畫著自己最感興趣的人和事,無意修飾,完全真情實感的流露,似乎信手畫來便成佳作。傳統民間藝術的表現手法在他們的繪畫中並不多見,連他們使用的繪畫工具也不是傳統的。其作品純樸自然。以閻玉珍、劉金花、劉秀英、高玉蓮等為代表的傳統畫派,她們本身就是農村巧媳婦。剪紙、刺繡、女工等樣樣精通。所以,她們一旦掌握了繪畫工具的性能,用傳統民間美術的表現手法作起畫來可真是得心應手,遊刃有餘,自然而然。其作品古樸典雅。以雒志儉、李克民、王文吉等為代表的裝飾畫派,或曰時風畫派。他們吸收了裝飾畫的表現手法,注入鄉土的活力,加之又有一定的民間美術積澱,所以又區別於專業裝飾畫家,其作品有強烈的時代氣息。以劉知貴、柳緒緒、仝延奎、曹全堂等為代表的畫家,其繪畫風格基本保留了70年代的寫實風格,但又不完全同於《老書記》、《春鋤》等寫實手法,而是傾向於民間的成分更多些,繪畫語言更豐富些,藝術更個性化,更成熟些。權且稱之為民間寫實派吧。還有一部分農民畫家脫穎而出,向國畫、油畫、版畫、年畫的道路發展。他們吸收了文人畫、院體畫之長,加上原本的民間繪畫底蘊,其作品也非真正文人畫、院體畫,仍不失民間特點與個性。這可以說又是一個派別吧。

“農民畫”-特色

戶縣民俗繪畫源於民間,與當地戲劇、舞蹈、民間社火、竹馬、旱船、龍燈等豐富的民間文化形式有深厚淵源,富於明顯地域特色,民間風情強烈,鄉土氣息濃郁。所畫內容多取材於人物、動物、花鳥等題材,勾畫出戶縣美麗的自然田園風光;採用白描形式,構圖簡潔而飽滿,想像大膽豐富;注重色彩對比,以大紅大紫的色彩,誇張化的描述,追求強烈的直觀效果,講究裝飾性;風格浪漫稚拙,怪誕抽象,渾厚質樸,氣韻生動。粗獷里蘊涵細膩,濃艷而不失淡雅,古拙中流露天工。以剪紙、繪畫、刺繡、編織等傳統藝術和工藝技術傳世,歷史悠久。“農民畫”-發展

1958年,西安美院協助辦農民美術訓練班,使全縣美術骨幹發展到30餘人。60年代,一批回鄉學生的加入農民畫隊伍,創作隊伍擴大到50人,提高了文化素質。1972年冬到1973 年夏天抽調全縣60餘名作者,集中在縣城創作。丁濟堂、劉群漢等一批輔導員成了幕後英雄。1974年中央新聞電影製片廠斥巨資再次拍攝了專題片《戶縣農民繪新天》。1974年-1977年,國務院文化部和中國人民對外友好協會等單位專題組織了戶縣農民畫到日本、美國、澳大利亞、紐西蘭、加拿大、英國、瑞典、法國、挪威、丹麥等國展覽,農民畫家李鳳蘭等六人代表戶縣出國訪問。1976年政府投資200多萬元,建成了全國第一座縣級農民畫展覽館(面積7388平方米)。更加錦上添花。 戶縣農民畫展覽館

戶縣農民畫展覽館山不在高,有仙則名。水不在深,有龍則靈。戶縣也許是得益於古城西安久遠的歷史文明,生長在這塊土地上的民間藝術也得天獨厚的受到其滋養,並且吸收了外來文化的精華,一出生就顯得格外富有生命力,這一點在戶縣農民畫身上體現的淋漓盡致。 戶縣農民畫的表現手法有著明顯的地域特色,它以大紅大紫的色彩,誇張化的描述,寓意深刻的主題,簡潔明快的風格勾畫出了畫鄉戶縣美麗的田園風光,栩栩如生 的農家生活,氣氛熱烈的勞動場面和歡天喜地的節日慶典,充分體現了現代民間藝術的特點。戶縣的農民不是用雙手在畫畫,而是用他們的心靈在畫畫,其構圖、色 彩、造型、圖案、 紋樣可以清楚的看出戶縣農民畫不僅有著豐厚的文化底蘊,而且更具有現代藝術氣息,還具有很高的學術價值和收藏價值。戶縣農民畫與優美的西部民歌一樣,它抒 發中國農民對新生活的熱愛與追求,它歌唱著自己日新月異的美麗家鄉,它洋溢著三秦農民淳樸、善良、和豪邁的感情本色,閃耀著現實的美好與理想追求的絢麗色 彩,她所取得的榮耀聲譽和巨大成果凝聚了多少畫鄉人的汗水和心血。

戶縣農民畫的出現是一個奇蹟,他以其獨特的魅力征服了成千上萬的人,無可厚非的在中國現代文化殿堂里占居了一席之地,他是中國西安戶縣文化史上空前輝煌的一頁。