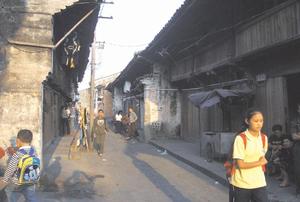

仙降老街

仙降老街歷史信息

遠在新石器時代晚期,已有人類在此繁衍生息。據《瑞安富春孫氏族譜》記載,仙降在唐代前已有村落形成,後唐時稱仙源,元末明初因飛雲江大潮水漫不過村後的土崗,遂稱仙崗。崗、降方言同音,故在明嘉靖年間(1522-1566)諧稱仙降。

仙降村在清乾隆時(1736-1795)屬漲西鄉二十二都,光緒三十四年(1908)年併入南岸鄉,1931年屬仙樂鎮,1935年屬仙岙鄉,1946年屬仙降鄉,1984年屬仙降鎮。

民國以前,仙降村是飛雲江南岸主要物資集散地之一,水運十分繁忙。村區內外開鑿有東西兩河,西河與飛雲江相接,江河之間築有大樹埭,飛雲江上來往的船舶、竹筏,大都在此停泊歇息;縉雲、泰順、文成3縣和高樓、湖嶺山區的竹、木、柴、炭、漆等山貨,在此上岸轉入內河,運往平陽昆陽、榆、鰲江和瑞安林等地。

仙降村是浙南地區最早成立中共黨組織的革命根據地之一,有著光榮的革命鬥爭歷史。1926年,中共黨員林去病在村里開展革命活動,發展黨員,建立黨支部,成立農民協會,組織瑞安縣南區農民積極參加革命鬥爭。1928年6月25日,數百村民參加仙降農民暴動,燒毀上河村地主伍虬蜚住宅。1930年5月,以仙降村農民為主力軍的瑞安南區農民赤衛隊,配合紅十三軍第一團攻打平陽縣城昆陽鎮。

仙降村民為革命拋頭顱、灑熱血,1928年7月5日,村人中共瑞安南區區委書記林直齋、區委秘書林貞甫,在溫州紫福山被國民黨槍殺。1930年,徐朝清、馮仁喜、孫克隆、孫克中等人又先後被國民黨逮捕、殺害。仙降村民,勤於耕作,1949年後大幅度地改善農業基礎設施,糧食平均畝產由1948年的150公斤,上升到1992年的850公斤,成為糧食高產村。1992年全村農業總收入1567.93萬元。

特色產業

仙降村

仙降村1979年冬,仙降村老鞋匠徐朝林經過反覆試驗,用鐮刀烙燙再生塑膠革和人造革,製作塑革鞋獲得成功,2戶6人率先開始作坊式塑革鞋生產。由於生產工藝簡便,式樣新穎,價格低廉,(平均每雙出廠價僅2元多錢,比外地產品低1 3),一投入市場便受到消費者青睞。

1980年開始,仙降和相鄰的橫街、林光村的塑革鞋生產風起雲湧,幾乎家家戶戶辦製鞋工場,男女老少都成為塑革鞋生產者。到1984年,所在的仙降鎮從事塑革生產的農家激增到1500多戶,從業人員逾8000人(含外來僱工),旺季最高產量逾20萬雙。1985年仙降鎮塑革鞋產值達915萬元,1989年仙降鎮塑革鞋產銷額近3000萬元,農民人均收入1090元,比1979年翻了三番多。一時,徐朝林和仙降、橫街、林光等村成為海內外新聞界的報導熱點,各地專家、學者和各級黨政領導紛紛前來參觀、視察。據不完全統計,已有300多篇經濟學方面的論文引用了仙降等村鞋業生產的有關事實和數據,70多家新聞單位發表了有關仙降塑革鞋的訊息和通訊。

到1989年底,仙降村共開發出五大類60多個品種的塑革鞋產品。隨著市場的開發和產品聲譽的鵲起,塑革鞋銷售一改過去手提肩挑,逐村挨戶叫賣的方式,發展為成箱整車批發販銷,除台灣、西藏以外,銷售遍及全國各省、市、自治區,並建立一批穩固的銷售點,形成國內銷售網路。仙降村鞋業向膠鞋發展,引進數十條膠鞋生產流水線,膠鞋廠已由1987年的1家發展到10餘家。並以產品開發快、轉化快為主要特色,做好產品的更新換代,一種新產品的開發,從定樣、試製到批量投產,一般只用10天時間,而一個產品的生產周期又往往只有三四個月,最長不過半年。且生產工序的分工越來越細,專業化程度越來越高。鞋模、鞋楦、鞋帶、鞋扣、鞋線、鞋花、鞋盒、鞋袋、紙箱、包裝帶均有專業廠家生產,環環相扣,調節自如。

到1992年底止,林祝明、孫得福、陳壽森、彭克富、孫得榮、吳春城、張洪如、許傳森、鍾運達等辦廠能人,在村區創辦的譽達、盛新、東華、遠達、雅麗、革興、仙達等膠鞋廠和仙降膠鞋一廠、二廠及仙降塑革鞋製品廠,都具有一定規模。在職職工共1650多人,上報總產值5178.60萬元。其中,黃恩助等1985年投資創辦的仙降塑革鞋製品廠,創辦初期即引進膠鞋生產流水線成套設備,聘請國營大廠專業技術人員擔任技術顧問。試製成功的足球鞋款式新穎,質量達到國內同類產品先進水平,投入市場後即成搶手貨,供不應求。1988年獲全國鄉鎮企業出口生活商品展銷會銀杯獎。1992年創產值1030.40萬元。

此外,陳壽森(現任東華膠鞋廠廠長),1986年憑自己的一技之長,專業生產消防車、計算架、娃娃床、磁性拼板等木製玩具,遠銷英國、美國、義大利等5個國家,1988年出口產值達33.50萬元。隨著鞋類工業的高度發展,村貌發生了巨大的變化。街道寬度由6-7米拓寬到現在的40多米,鄉村公車(中巴)每隔5分鐘,就有一個班次經過村內。一幢幢樓房拔地而起,其中三層以上樓房170多間。廠店毗連,燈光徹夜不熄,人流如織,機器低鳴。1992年末,全村共有機車50多輛,程控電話60多部,大多數村民家中已擁有彩電、錄像機、液化石油氣灶。鄰村以至外省的姑娘紛紛爭嫁仙降村。村裡的集貿市場、木材市場購銷兩旺,村辦電影院每月上映新片20部以上。