簡介

.

.人面紋human-face design,新石器時代黃河流域仰韶文化早期和中期彩陶的特色裝飾,常用彩繪、刻劃的方法,表現比較寫實的人面形象。人面多作圓形。

相關文物

人面魚紋盆

人面魚紋盆

人面魚紋盆人面紋在仰韶文化早期和中期就出現。人面多作圓形,眼或睜或閉,眉以上和人中以下為黑底白紋,中間為白底黑紋。這種黑白黑的對比增強了裝飾效果。在頭頂和太陽穴、嘴等部位裝飾有魚紋或向上彎的鉤紋,異常奇特。眼以上塗成黑色或空白的三角形,耳部或作向上的彎鉤,或飾魚紋,嘴用兩道相交的斜線表示,兩邊也各飾一條魚紋。

值得重視的是,人面的頭頂,畫出半圓狀的束髮,並有橫插的發笄。還有特殊的一例,在魚頭形的輪廓裡面,畫出一個人面,具有“寓人於魚”的意義。它很可能是原始人在水中捕魚的真實描繪:人在水中只露出頭部,捕到魚後或銜於口或繫於頭上,以便再騰出手來繼續捕魚。它也很可能是緣於早期原始的動物崇拜。人們在日常生活中常常遭到水的威脅,在洪水泛濫和水中作業時,溺水致死的事常會發生。於是人們深感人比不上水中的魚,希望自己有魚的本領甚至希望自己變成一條魚,這些想像便自然產生對魚的崇拜。

考古研究

人面紋器物

人面紋器物西安半坡村出土的人面紋彩陶盆,內壁用黑彩描繪對稱分布的兩個人面紋,人面頭頂和兩頰有三角狀魚形裝飾,它很可能是原始人在水中捕魚的真實描繪:人在水中只露出頭部,捕到魚後或銜於口或繫於頭上,以便再騰出手來繼續捕魚。它也很可能是緣於早期原始的動物崇拜。人們在日常生活中常常遭到水的威脅,在洪水泛濫和水中作業時,溺水致死的事常會發生。於是人們深感人比不上水中的魚,希望自己有魚的本領甚至希望自己變成一條魚,這些想像便自然產生對魚的崇拜。

甘肅秦安大地灣遺址出土人頭形器口彩陶瓶,以浮雕人面作為器物口頸部位的裝飾,藝術氣息和生活氣息均很濃厚。在馬家窯文化遺存中,類似人面紋彩陶器物多有發現。

從20世紀50年代後期開始,考古工作者先後在陝西西安半坡新石器時代仰韶文化遺址出士的陶器上發現了大量的形形色色的“魚紋”和一些“人面魚紋”圖案,其後又相繼在陝西臨潼縣姜寨村、寶雞北首嶺、漢中西鄉縣何家灣等仰韶文化半坡類型的遺址中的陶器上也發現了“魚紋”和“人面魚紋”圖案。後者的“魚紋”雖然沒有半坡遺址中的魚紋那樣多姿多彩,但“人面魚紋”卻極為相似。這些遺址的“人面魚紋”圖案一般都是圓圓的臉盤,頭上戴有“非”字形的裝飾物,眼、耳、口、鼻等五官形象是用直線、曲線或空白等簡單線條表示。

人面紋是先秦時期非常有特點的瓦當圖案。分類及獸面紋與其他瓦當圖案組合的研究,闡明了獸面紋演變過程中的簡化規律。並通過分析獸面紋與抽象人面紋的異同點,以及二者在發展演變規律上的一致性,論證了抽象人面紋與獸面紋之間的承繼關係及這種變化與當時歷史背景的關係。

一尊人面鼎器物的四周各裝飾了一個又大又醒目的半浮雕人面。人面鼎上的半人半獸的“超人”身份,至少有幾種說法:饕餮、祝融、蚩尤、邦君造像、儺面、黃帝四面、所有者的祖神等等。黃帝和青銅儺面半人半獸是中國史前圖騰中最普遍的祖神崇拜表現方式,凝聚的是敬祖情結。中國古代傳說中的英雄或文化英雄、始祖無不在人的形象之外被加上神的力量與動物的器官,《山海經》一書就為我們留下了大量有關這些亦人亦神的始祖或英雄們的形象描述。

.彩陶人面紋盆

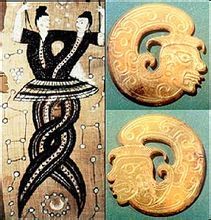

.彩陶人面紋盆從傳說看,半人半獸的形象,一半是獸——主要是形體像獸;一半是人——主要是智慧像人。因此,最原始的半人半獸可能是某種族群傳說中的祖先,也可能是某個部族的英雄,可以託名為真實的或傳說的“歷史人物”,也可能是凝聚了某種部族精神寄託的憑空創造出來的“文化英雄”。人面方鼎表現的這個半人半獸,無疑是這個神系中的一位。關於半人半獸的英雄或神靈形象,體系複雜而龐大,中國比較古老的傳說中,半人半獸主要有三種固定模式。

第一種是人首蛇(龍)身

第二種是人首鳥(獸)身

第三種是怪面怪身,充滿邪氣、性情乖戾、形象醜惡,他們往往與被中原正統視為異端的方外民族的祖先聯繫在一起。這種人創造的文化形象或英雄形象,兩個特點。

第一個特點是善於變化

第二個特點是具有超人的智慧與力量

人首蛇身

人首蛇身