簡介

京杭大運河杭州段

京杭大運河杭州段杭州段是京杭大運河的最南端,它的形成同樣經歷了歷史的變遷。在這個過程中,大運河融匯了中國南北各地的特色物產、飲食服飾、風情民俗、官民禮儀等,形成了絢麗多彩的杭州運河文化,留下了諸多歷史人文景觀。在大運河申遺的132個遺產點中,杭州段就占據了7個。

歷史變遷

京杭大運河杭州段

京杭大運河杭州段京杭大運河由人工河道和部分河流、湖泊共同組成,全程分為七段:通惠河、北運河、南運河、魯運河、中運河、裏運河及江南運河(鎮江至杭州)。

杭州段是江南運河的最南端,由於江南運河的發展是一個整體性的發展,所以講述運河杭州段的歷史,還需要從江南運河整體出發。

江南運河的開鑿,最早記載於秦代。公元前223年,秦滅楚後開挖“陵水道”,由嘉興到杭州再通錢塘江。漢武帝時,組織人力沿太湖開浚了一條長百餘里的河道,開通了蘇州、嘉興之間的一段河道。

隋代在秦漢以來所鑿運河的基礎上,加以拓寬、疏浚和順直。至此,江南運河基本成型,北起鎮江,經無錫、蘇州、嘉興,折向西南經石門、崇福、臨平,循著今天上塘河的路線,經過杭州西南的大通橋匯入錢塘江。

唐時起,杭州的城中運河開始得到發展。唐末,為求運河繼續與錢塘江相通,挖開上塘河南口與茅山河相連,使其直通錢塘江。北宋時也經常對運河進行疏浚、整治,到了明代,運河杭州段已經成為溝通江南運河、浙東運河、錢塘江和外海的水運樞紐。

南宋建都杭州後,江南的漕運非常繁忙,運河的地位也日益重要。因為上塘河航道經常淤塞,南宋統治者就著力整治東苕溪航道。此後,開浚奉口河,疏浚奉口經今勾莊至新橋河段。

元統一全國後,著手建設以大都(今北京)為終點的南北大運河,不久後,京杭大運河全線貫通。元末,起義軍張士誠的軍船往來蘇杭,由於舊河狹窄礙於航行,於是發動20萬軍民,疏通武林頭至江漲橋段運河。此後,江南運河即走新開河道,經塘棲至杭州,代替了原經長安、臨平至杭州的故道。

中華人民共和國成立後,運河得到了進一步的整治。近年來,隨著運河綜保工程的展開,運河杭州段每天都在發生變化。

風韻之河

京杭大運河杭州段

京杭大運河杭州段隨著公路、鐵路、航空等現代交通運輸方式的出現,大運河的漕運功能明顯下降,依賴於運河漕運的工廠紛紛沒落。不過,歷史上的繁華,讓運河留下了很多人文歷史景觀,京杭運河可以稱得上是杭州的風韻之河。

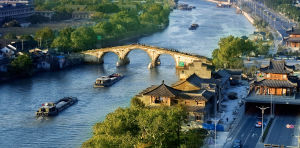

千年運河,使杭州擁有“運河水鄉處處河,東西南北步步橋”的獨特水鄉風韻。運河不僅留下了廣濟橋、里萬物橋、拱宸橋等千年古橋,不少沿河地段也因橋而名,丁橋、斜橋、拱宸橋、祥符橋、賣魚橋、德勝橋、江漲橋等,成為了杭州重要的地域文化。

同時,運河還給杭州留下了許多獨特的運河水景,以前外地遊客進入杭州,通常是從水路入城,船停在大關、娑婆橋、江漲橋一帶,上岸觀賞運河景色。運河兩岸形成了夾城夜月、陡門春漲、半道春紅、西山晚翠、花圃聞鶯、皋亭積雪、江橋暮雨和白盪煙村“湖墅八景”,大部分景觀都留存至今。

近年來,隨著運河綜保工程的不斷推進,人文景觀最為集中的拱宸橋西的大量歷史遺蹟得以保存和修繕。

2009年,橋西歷史文化保護街區正式建成。在占地面積7.83公頃的大範圍內,不僅還原了敬勝里民居、橋弄街商鋪和中心集施茶材會公所等歷史建築,還興建了公園、碼頭,成為橋西人乃至杭州人休閒度假的好去處。此外,橋西板塊內的高家花園、洋關、桑廬、通源里等遺蹟,現在也都得以修繕重現,在工廠原址上還開放了中國刀剪劍博物館、中國扇博物館、中國傘博物館三個國家級專題博物館。

七大遺產

京杭大運河杭州段

京杭大運河杭州段水利通判廳遺址(含乾隆御碑)

塘棲有塊乾隆御碑,立在水北街耶穌堂西側,是1751年乾隆皇帝南巡時,為表彰浙江而刻在石上的。近期在御碑北側,發現一處古代遺址,證實為明代水利通判廳故址。因當時盜賊出沒,危害水上治安,而設此機構負責捕盜、兼管水利。

洋關舊址

1896年,清政府在杭州設立“海關”開港通商,當時全稱“杭州關稅務司署”,即“洋關”。“洋關”有A、B、C三幢房屋留存至今,A樓原為稅務司樓、B樓原為海關辦事處、C樓原為幫辦人員住處,現均作為醫務使用,位於杭州市第二人民醫院內。

通益公紗廠舊址

拱宸橋西的扇博物館,就是通益公紗廠的舊址所在,裡面保留著4幢舊廠房。通益公紗廠始建於光緒年間,由南潯巨富龐元濟和杭州殷富丁丙、王震元等籌募股本,歷時八年得以開工。1956年改名杭州第一棉紡廠,見證了杭州近代工業發展。

杭州拱墅運河歷史街區

含橋西歷史街區和小河直街歷史街區。橋西歷史街區,早在清同治年間就是繁盛的水陸碼頭,2008年進行綜合保護工程後,多處建築得到恢復;小河直街,起源於唐宋杭州城外一草市,清代發展成水陸碼頭,十分繁華。如今,這裡是一條富有運河風情、歷史文化的特色商街。

富義倉

在運河與勝利河交匯處,建於清光緒6年(1880年),是南糧北運的中轉站,占地十畝,共有四排倉房,可儲存穀物四五萬石,被譽為“天下糧倉”,現留存有三排倉房和水埠。如今,整修開放後的富義倉成了創意園區,“物質糧倉”變身為“精神糧倉”。

杭州鳳山水城門遺址

在中山南路與中河路交會處,就能看到鳳山水城門橫跨在中河上。城門兩邊已經斷頭,只剩下中間拱形的一段,拱門上方有“鳳山水門”四個字。它是杭城惟一一座保存600多年的古城門,始建於元,曾是南宋皇城標誌性的水門和橋樑。

西興過塘行及碼頭

濱江區西興老街官河沿岸,能見到很多保留下來的“過塘行”,一兩層的房屋,門面不大,看起來像是客棧、門店。“過塘行”主要起票據交換,貨物中轉的作用。現在,過塘行建築在西興老街還有不少,大多都是清末民初的建築,它們直接見證了運河的發展興盛。