村情概況

地名含義

印斗山峰向南隅自隋唐就有人定居,至唐代乾符年間(公元874-829年)東石航海世家林鑾之九世孫林靈(林百萬)有航海大船百餘艘,南洋通商於宋熙宗(1069年)在印斗山腳、螯海東洋塘擴建東洋渡口碼頭,因碼頭倉庫排列井井有序,又印峰山坡上果樹林林種種,由此得名“井林”。清乾隆時此地盛產桂林,桂林乾遠銷江浙,因亦稱為“桂林鄉”。

歷史沿革

井林村落建居於唐代開元年間,宋時居晉江仁和里,自元代劃都,明、清沿用泉郡晉邑十都桂林鄉,民國33年(1944年)屬安海鎮井林保,建國後,1956年屬東石區古塔鄉;1961年屬東石公社井林大隊;1984年改東石鎮井林村委會。

歷史人文

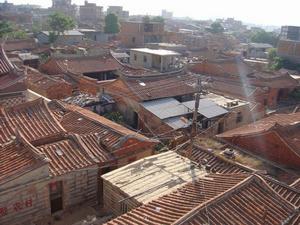

井林村地踞岱山(石佛山)西脈直探安海灣東洋港之印斗山峰南麓,自唐宋至明清印斗山峰周圍多族群居,北坡以後宋氏宋埭,南坡曾氏曾垵,東坡有謝陸氏小井林,西坡有史氏史厝圍,正陽中是許氏、蔡氏之井林。宋紹興時合建一廟宇曰“西方庵”是岱山之南十八庵之一,鎮護諸村,霞蔚蒸嘗,炊煙鼎盛,群居蓬髮,時至清康熙丙申“遷界”(1661年)五個族居群全部夷為平地,一屋不存,原居民全部外遷逃生。至1683年“復界”,一部分村民陸續返鄉,用殘磚瓦礫,壘實土牆,重建住宅。而井林蔡氏則遷安海前蔡村,遺下小宗口,今成井林菜市場。史氏史厝圍由出了三個翰林舉家外籍為官,其餘也不返鄉。曾氏曾垵因曾垵被鄰鄉奪走,人也紛紛外逃。自公元1702年井林許氏宗祠建成後,井林慢慢變成許氏一姓獨居,兼併印斗山峰周圍五個村落為井林領域。井林許氏開基始祖是大房村蓬山十六世祖衍公,衍公於元代至正年間(公元1334年)告老返鄉到井林教書而擇居繁衍。

經濟發展

經濟發展以食品、五金、塑膠、化工、服裝等產業為主。村里也有少部分農業,農產品主要有水稻、紅薯、蔬菜。村莊經濟發展迅速,居民日益走上致富道路,生活水平有了較大的提高。改革開放後,開始用海埭地興建民營企業,先把原東橋橋基地規劃五十畝,截止2008年,已建成二十多家企業的小型開發區,又沿安東路兩側建一公里長街坊廠房、商店。村中有省著名商標“喜多多”企業、“三禾公司”、國際產品質量認證企業“耐特克公司”等三十多家民營中小企業。

所獲榮譽

村黨支部多次受到嘉獎,2007年7月被評為“‘五個好’先進村黨組織”;2008年7月被評為“先進基層黨組織”;村委會注重發展村內經濟,提高村民生活質量被評為“05-07年度經濟工作先進單位”。

人文景觀

印斗山峰面臨安海灣東洋港,港溪源於靈源山東翼蜿蜒經南柄、南村、玉山(莊頭)入印斗山下港底,石龜之口,再鏇噴出海面,其狀猶如龍張口吐水,故有“斗門龍喉”之勝景。斗門港口外沿龍江、鰲海經東石港入圍頭灣,接入東海,是宋元泉州通洋航海要道,早在宋初,東石唐代航海家世家林鑾之孫林百萬就在井林斗門港口建碼頭,建儲運倉庫,遠航外洋,宋紹興年間於斗門造九孔石橋,並跨越東洋港,連線安海黃墩頭,建三里長石橋,俗稱“東橋”,可稱為絲海——泉州史跡之一景物,“東橋”曾列為晉江縣第二批文物保護單位,但在文革中(1972年)被拆橋石改建黃墩港水閘,尚存石橋兩端二十孔石橋,以作紀念。