歷史

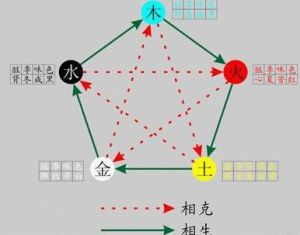

鄒衍說“五德從所不勝,虞土、夏木、殷金、周火。”木克土、金克木、火克金、水克火、土克水。由於黑色屬於水,所以秦朝崇尚黑色。按照鄒衍的說法,五行代表的五種德性是以相剋的關係傳遞的,後世也有人提出五行相生的說法來解釋五德終始。

漢代起初在漢高祖劉邦時,張蒼認為秦國祚太短且暴虐無道,不屬於正統朝代。應該由漢朝接替周朝的火德,所以漢朝之正朔應為水德。到漢武帝時,又認為秦屬於正統朝代,改漢正朔為土德(因土克水),直到王莽建立新朝,方才採用劉向劉歆父子德說法,認為漢朝屬於火德。漢光武帝光復漢室之後,正式承認了這種說法,從此確立漢朝正朔為火德,東漢及以後的史書如漢書、三國志等皆採用了這種說法。因此漢朝有時也被稱為“炎漢”,又因漢朝皇帝姓劉而稱“炎劉”。

發展

在王莽篡漢之前,一般採用五行相剋說。交替順序為:

黃帝(土)→夏(木)→商(金)→周(火)→秦(水)→漢(土)。

王莽篡漢後為了證明其政權的合法性,採用了劉向父子的五行相生說,並修改漢朝以前諸朝代的德性,交替順序為: 黃帝(土)→夏(金)→商(水)→周(木)→漢(火);

一直到元代皆采此說:

漢(火)→曹魏(土)→晉(金)→北魏(水)→北周(木)→隋(火)→唐(土)→ 後梁(金)→後漢(水)→後周(木)→宋(火)→金(土)→元(金)

自元之後,又變為相剋說:

元(金)→明(火)→清(水)。

自清以後,又變為相生說:

清(水)→中華民國(木)→中華人民共和國(火)[