形成背景

五·七指示

五·七指示1966年初,毛澤東對中國政治形勢的分析已經發生了進一步的變化。此時,他認為,在中國已經有相當大的一部分領導權不在無產階級手裡,而落入了“走資本主義道路的當權派”的手裡。“走資本主義道路的當權派”,中央有,省里有,地區一級有,縣一級有,公社一級有,甚至生產大隊、生產小隊一級也有。而且,從面上看,工廠、機關、學校、部隊裡面,都有“走資本主義道路的當權派”。

隨著毛澤東這一認識的形成,他對幹部參加勞動的問題,更加感到迫切了。可是,他看到,過去中央光是號召幹部參加勞動,但各地執行的情況很不一樣,可以說,大部分沒有認真執行。許多地方流於形式,走過場。

正當毛澤東認真考慮這一問題時,林彪給毛澤東寄來了一份報告。林彪寄給毛澤東的是1966年5月2日總後勤部關於進一步搞好部隊農副業生產給中央軍委的報告。這份報告說,從近幾年的情況來看,軍隊搞生產確實是一件大事,具有重大的政治意義和經濟意義:(一)恢復了我軍的老傳統;(二)可以為國家開墾一批農田;(三)可以為國家提供一批糧食;(四)全生產的部隊仍可進行一定的政治教育和軍事訓練;(五)邊疆部隊搞生產,可以同發展邊疆經濟、建設國防結合起來,具有特殊意義。我們總的想法是:假如軍隊在戰備時期多搞點生產,在三五年內為國家提供四五十億斤糧食,這就等於準備好了大約七八百萬人一年的軍糧。這是戰備的物資條件之一。

毛澤東看了這個報告後,肯定了報告中提出的五條做法和總的想法。但毛澤東考慮問題的思路,卻不限于軍隊生產的範圍。他考慮得更深更遠。他由軍隊搞生產,聯想到辦一種“大學校”的問題。這種“大學校”,各行各業都要辦。在“大學校”里,可以學政治,學軍事,學文化,又能從事生產,由此形成一個體系。這個體系,正好與他1958年所構想的辦人民公社的初期思路相合。

基於這一考慮,毛澤東於1966年5月7日給林彪寫了一封信。這封信也就是著名的五·七指示。

內容

相關圖片

相關圖片該信中講到,人民解放軍應該是一個大學校,既能學軍事、學政治、學文化,又能從事農副業生產;又能辦一些中小工廠,生產自己需要的若干產品和與國家等價交換的產品。又能從事民眾工作,參加工廠農村的社教四清運動,要隨時參加批判資產階級的文化革命鬥爭。信中以此為基礎,做了廣泛的類推,“工人也是這樣”,“農民(包括林、牧、副、漁)以農為主,也要兼……”,並且談到對教育革命的構想:“學生也是這樣,以學為主,兼學別樣,即不但學文,也要學工、學農、學軍,也要批判資產階級。學制要縮短,教育要革命,資產階級知識分子統治我們學校的現象,再也不能繼續下去了。”

這封信的論述,遠遠超越了對部隊農副業生產作批示的範圍,而對軍隊的社會角色和功能(預示著軍隊統攝全局的社會穩定作用),甚至對範圍更為廣泛的社會模式、政治-經濟-文化制度,都有構思宏大的設計。如果說《給江青的一封信》、《五·一六通知》是毛澤東之於文革“破”的綱領,《五·七指示》就是“立”的綱領。

公布

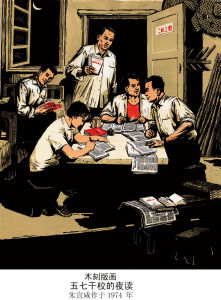

朱宣鹹作品《五七幹校的夜讀》

朱宣鹹作品《五七幹校的夜讀》1966年8月1日,《人民日報》發表了一篇經毛澤東審閱過的社論——《全國都應該成為毛澤東思想的大學校》摘要公布了這封信,並第一次對此進行了權威的解讀,比較敏銳地觸及到了毛澤東遐想的核心。文章說,“五·七指示”是“毛澤東同志總結了我國社會主義革命和社會主義建設的各種經驗,研究了十月革命以來國際無產階級革命和無產階級專政的各種經驗,特別是吸取了蘇聯赫魯雪夫修正主義集團實行資本主義復辟的嚴重教訓,創造性地對如何防止資本主義復辟、鞏固無產階級專政、保證逐步向共產主義過渡這些問題,作出了科學答案”。“毛澤東同志提出的各行各業都要辦成亦工亦農,亦文亦武的革命化大學校的思想,就是我們的綱領。”社論還認為,按照“五·七指示”去做,那么,就“能夠進一步又多又快又好又省地建設社會主義,能夠更快地剷除資本主義、修正主義的社會基礎和思想基礎”,“就可以促進逐步縮小工農差別、城鄉差別、體力勞動和腦力勞動的差別”,“就可以培養出有高度政治覺悟的、全面發展的億萬共產主義新人”。

全文

人民解放軍應該是一個大學校。這個大學校,要學政治,學軍事,學文化,又能從事農副業生產,又能辦一些中小工廠,生產自己需要的若干產品和與國家等價交換的產品。這個大學校,又能從事民眾工作,參加工廠、農村的社會主義教育運動。

社會主義教育運動完了,隨時都有民眾工作可做,使軍民永遠打成一片。又要隨時參加批判資產階級的文化革命鬥爭。這樣,軍學、軍農、軍工、軍民這幾項都可以兼起來。當然,要調配適當,要有主有從,農、工、民三項,一個部隊只能講一項或兩項,不能同時都兼起來。這樣,幾百萬軍隊所起的作用就是很大的了。

工人以工為主,也要兼學軍事、政治、文化。也要搞社會主義教育運動,也要批判資產階級。在有條件的地方,也要從事農副業生產,例如大慶油田那樣。

公社農民以農為主(包括林、牧、副、漁),也要兼學軍事、政治、文化。在有條件的時候,也要由集體辦些小工廠,也要批判資產階級。

學生也是這樣,以學為主,兼學別樣,即不但學文,也要學工、學農、學軍,也要批判資產階級。學制要縮短,教育要革命,資產階級知識分子統治我們學校的現象,再也不能繼續下去了。

商業、服務行業、黨政機關工作人員,凡有條件的,也要這樣做。

產物

五七工、五七幹校、五七戰士、五七大學、五七工廠、五七街道、五七大橋、五七水庫、五七鹽場、五七林場、五七站、五七水電站

實行過程

1966年8月1日,正是八屆十一中全會開幕的當天,《五·七指示》的基本精神在《人民日報》社論《全國都應當成為毛澤東思想的大學校》中向全國公布。全國各大小報刊都轉載了這篇社論。社論評價說:“毛澤東同志總結了我國社會主義革命和建設的各種經驗,研究了十月革命以來國際無產階級和無產階級專政的各種經驗,特別是吸取了蘇聯赫魯雪夫修正主義集團實行資本主義復辟的嚴重教訓,創造性地對如何防止資本主義復辟,鞏固無產階級專政,保證逐步向共產主義過渡這些問題,作出了科學的答案”。“毛澤東同志提出的各行各業都要辦成亦工亦農,亦文亦武的革命化大學校的思想,就是我們的綱領。”“文化大革命”十年間,“把各行各業辦成紅彤彤的毛澤東思想大學校”的口號風行全國。走“五·七”道路成了一種時髦。到處辦起五·七工廠、五·七農場、五·七飼養廠、五·七大學、五·七中學、五·七幹校、五·七醫院等等。沒有貼“五·七”標籤的單位,也在走“五·七”道路。《五·七指示》在當時確實成了治軍、治民、治國的綱領。

綜評

可以說,這是毛澤東文革前對理想國的一次展望。除了緊迫的現實政治目標和生存需要外,還有他心目中的美好新世界驅使他投下賭注。這個美好新世界,是以所謂人的全面發展、社會的封閉自足為特徵的,政社一體化的農業文明的典範。這是一個以階級鬥爭為綱,取消社會分工,自給自足、限制並消滅商品生產,把低水平公平當成最高目標,不以效率為價值取向的社會模式。這就是毛澤東心目中的共產主義社會。文革時的許多現象,諸如五七幹校(建立之後又經歷了它自己的演變)、戰備學校,校辦工廠,工廠、街道的農場,在校生的學工、學農、學軍等等“新生事物”和社會實踐,都是在這一指示精神指導下孕育、產生的。

影響

有學者認為,這可能與毛澤東青年時代所受到的日本學者武者小路實篤的新村主義的影響有關。

1920年5月毛澤東應新民學會會員彭璜之約,和同學張文亮等一起在上海試驗過為期一個多月的工讀生活。這一舉動顯然受到新村主義的影響。同年7月他離滬返湘,在武漢同惲代英交換過具有新村性質的利群書社和利群毛巾廠的經驗(而在晚年毛澤東記憶中,林彪是惲代英、林育南、張浩等組織的互助社的成員)。回長沙後,毛澤東即發起成立了文化書社。

新村主義是將克魯泡特金的互助主義、托爾斯泰的泛勞動主義、北美的工讀主義燴於一鍋的小資產階級空想社會主義,認為不需要實行暴力革命,也不需要生產力的極大提高,只要在鄉村組織和推廣共同勞動、共同消費,實行各盡所能、各取所需的新村並普及教育,就能戰勝資產階級,逐步在世界上建成“社會主義天國”。20世紀初武者小路實篤在日本宮崎縣高城石河內村曾經嘗試著實踐他的新村理想。經日本“轉口貿易”,是中國近現代思想史中西方思想傳播的常規渠道。

1958年辦起一大二公人民公社的起因,部分與毛澤東的這段早期經歷有關。文革發起在即,毛澤東再次回憶起了自己青年時代未竟的理想。

評價

中共中央在1966年5月15日批轉“五七指示”時指出:“這是馬克思列寧主義劃時代的新發展。”從毛澤東的“五七指示”中可以看出,毛澤東此時已經把辦軍隊式的“大學校”與“黨政機關工作人員”聯繫起來,認為“黨政機關工作人員”也要這樣做。此時,他的思路已經向把幹部集中起來辦“大學校”轉變了。在這個“大學校”里,不光是參加生產勞動,而且把生產勞動與學習軍事,學習政治,學習文化,批判資產階級聯繫起來。但是,毛澤東的這一思路,只是初步的。他也只是在提到工人、農民、解放軍、學校都辦這種“大學校”的同時,提了一下幹部。具體怎么辦,他還沒有考慮好。

按照《五·七指示》的構想,將會形成如下的社會:

第一,一個逐步消滅分工的社會。按《五七指示》來做,每個單位都有工、有農、有學、有兵,從而可以自成體系,自給自足。社會各行業之間的專業區別將消失。很顯然,這是用自然經濟的思想來改造社會,同社會發展專業分工越來越細,生產社會化程度越來越高的趨勢背道而馳。

第二,一個逐步消滅商品的社會。《五七指示》提出的“大學校”是對把人民公社辦成一個“小社會”這一思想的繼續和發展。毛澤東構想由軍隊帶頭,在各條戰線搞起來。但人民公社內部工、農、商、學、兵五業俱全,而“大學校”里只有工、農、學、兵,砍掉了商業。這是毛澤東的疏忽嗎?不是。這是毛澤東經過60年代初期的幾年探索和研究之後,下了決心,要逐步消滅商品生產和貨幣交換制度。辦自給自足或半自給自足的“大學校”,是他構想出的消滅商品的途徑。

第三,一個平均主義的社會。毛澤東提出消滅社會分工和商品制度,目的是要消滅工農、城鄉、體力勞動和腦力勞動這三大差別,實現人們在勞動、教育、物質生活方面的平等。但他不是在生產力極大發展的條件下來消滅三大差別,而是用平均主義的辦法消滅三大差別。