人物生平

于敏1914年生於山東省,1947年後開始從事電影創作和理論工作,代表作有劇本《橋》、《趙一曼》、《高歌猛進》、理論作品《本末》《探索》《工業題材一解》及長篇小說《第一個回合》《千里從軍行》等,以及多部長篇報告文學和譯著。1978年擔任中國電影家協會書記處書記和《電影藝術》主編。2013年獲得金雞獎“終身成就獎”。

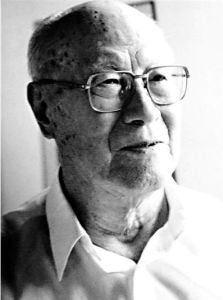

于敏

于敏1938年春到延安陝北公學學習。同年加入中國共產黨。先後任《新中華報》記者、魯藝實驗劇團副團長、延安中學教導主任。

1946年在山東大學任教。

1947年從影,同年進東北電影製片廠、電影局劇本創作所、長春電影製片廠。

1948年創作電影劇本《橋》。

1949年完成《趙一曼》。

1952年舉家落戶到鞍鋼。

1953年後創作電影劇本《高歌猛進》、《無窮的潛力》 、《工地一青年》、《爐火正紅》等。

“文革”後除創作小說外,還出版電影論文集《樹人》、《探索》等。

曾在中國影協任職,並於1985年任中國影協顧問。

2014年10月13日中午,因病醫治無效,在北京逝世,享年100歲。

主要成就

自1947年從事電影工作以來,他先後創作了新中國的第一部故事片《橋》 、謳歌抗日女英烈的愛國電影《趙一曼》,以及《高歌猛進》、《我們是一家》 、《工地一青年》等多部展現新中國工人面貌的電影劇本。他的作品還有長篇小說《第一個回合》、《千里從軍行》、《風雨入華年》等,以及多部長篇報告文學和譯著。

1949年,《橋》問世,一舉拿下新中國電影史上5個第一:第一部故事片;第一部“寫工農兵,給工農兵看”的人民電影;第一部以工人階級為主人公的電影;第一部體現執政黨知識分子政策的電影;第一部“反現代的現代性電影”。

抱著寫工人的志願,于敏1952年舉家落戶到鞍鋼,一去26年。在這段時間裡,他寫出了《老孟泰的故事》等多部報告文學,以及《高歌猛進》、《無窮的潛力》、《爐火正紅》等多部電影劇本,它們無一例外地取材於我國鋼鐵工人及其家屬的生活。

上世紀80年代初,于敏與其他電影界的領導一起創立了中國電影金雞獎,並作為評選中的核心人物之一,一連參加了13屆的評選。他提出的金雞獎評選的“學術、爭鳴、民主”六字方針和“六親不認,只認作品;八面來風,自己掌舵;不抱成見,從善如流;充分協商,顧全大局”二十四字原則,至今依然引領金雞獎的發展方向。

人物評價

有評論家認為,金雞獎在電影界所具有的權威性和影響力,與于敏的六字方針和二十四字原則是分不開的。

![于敏[電影家] 于敏[電影家]](/img/2/fbd/nBnauM3X1QjMyQTNxADO1MzMxQTM3cTN4QjMxADMwAzMwIzLwgzL1czLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)