中衛高廟地址

中衛市鼓樓北街(中衛火車站廣場向南1000米)

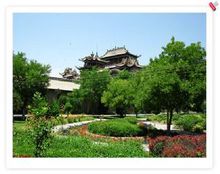

地方高廟

寧夏中衛市高廟

概況

中衛高廟位於中衛市區城北.建在接連城牆的高台上(包括高台下的保全寺)。經歷代增建重修,至清代已成為一處規模較大的古建築群,表現出寧夏古建築的風貌。它與“大漠奇觀”齊名,是中衛兩大景觀之一。

高廟是一座三教合一的寺廟。廟的磚雕牌坊上有一副對聯:“儒釋道之度我度他皆從這裡;天地人之自造自化盡在此間”。橫批是:“無上法橋”。廟裡供奉不僅有佛、菩薩,還有玉皇、聖母、文昌、關公。佛、道、儒三教的偶像,濟濟一堂。

高廟前有保全寺,山門朝南,兩側建有廂房,正面為單檐歇山頂的大雄寶殿。殿後為高廟,有24級台階,拾級而上,經牌坊、南天門、中樓,最後是高達三層的五嶽、玉皇、聖母殿。這些主要建築,都在一條中軸線上,氣勢雄偉。在高廟主體建築的兩側,還有鐘樓、鼓樓、文樓、武樓、靈官殿,地藏殿等配殿。在僅2000餘平方米的高台上,建造了近百間九脊歇山、四角攢尖、十字歇山、將軍盔頂等各種類型的殿宇。整個建築群重樓疊閣,亭廊相連,翼角高翹,構成了迂迴曲折的內外空間,從一個側面反映出寧夏古建築的精湛的藝術風貌,給人留下深刻的印象。

歷史

高廟的創建年代已不可考,據地方記載(一四○三年至一四二四年年間)已初具規模;另有記載保全寺建於宋代。高廟僅存的一口古鐘銘文記載「大明正德丙寅(一四四五年)季秋,陝西寧夏中衛指揮衛鎮及旗士人等發人心於「三世佛殿前鑄鳴鐘一口,永鎮邊疆,官運人馬吉祥如意」,鐘身鑄梵文字大明咒。由引可見,高廟保全寺在明正德年間已具相當規模。因中衛川原百里、五穀豐登,賴地理之優越,常為邊陲異族爭奪之地,明天順四年(一四○六年)為安全防衛,增築城牆,三佛殿妨礙築牆,遂廢之。時有祈福禱神之俗,家有讀書好學之風,人結群力、村集眾資,沿原保全寺中軸線緊接城牆之外集土築台,建設樓閣,命名新廟,上祀社稷,下啟童蒙,上院新廟為民眾社祭之台,地方教讀之塾;下院保全寺為佛教僧眾靜修弘法之地。

清康熙四十八年九月,因強烈地震,高廟保全寺殿堂傾圮,後經四年修整方復原貌。至乾隆年間,廟寺再次傾於地震之災,時由住持廣壽法師,率徒續因、續行,啟發地方善信,保其存者,補其毀者。至鹹豐八年同增建的磚牌坊、東西天池、轉圈樓以及山門,廣場、影樓戲台全部竣工。地方紳士尊其三教同源之說,將最頂層供奉玉皇大帝,故爾新廟又稱「玉皇閣」。一九四二年農曆二月十五日,因廟會失火,高廟保全寺磚牌坊以上的建築全部付之一炬,次年由信士梁邦振、詹毓麟等助捐募化,陳銘信士提任木工總設計,再與土木,歷時四年方完工。新建寺廟因其執事瑤池徒,將瑤池金母和十二仙女之像供於最頂之層,所以新建廟宇又稱「高廟」。

建築

高廟保全寺的建築特點是集中、緊湊、重疊、回曲、高雅,可以此「宏、偉、瑰、麗」四字冠之。整個建築設計縱向沿中軸線展開,橫向左右對稱,逐次伸進,升高,平地高台渾為一體。其布局上下貫通,前部分是保全寺,山門建接引樓,簡樸淡雅。進山門通院落,迎面是三鳯朝陽的木刻小牌坊,小巧俊秀,亭亭玉立,往北步和古樸大方的天王殿,東西兩側各有祠堂,院落左右廂各配殿宇。

通天王殿,登十二級台階,下有東西貫通的弧形隧道,叫地獄宮,清鹹豐八年增建的三孔磚牌坊,巍然屹立在隧道之上。設計別具匠心,磚雕工藝精美,內容豐富多彩。再十二級台階,通過「華藏玄門」,繞過屏障,迎面是重疊三層的主樓,一層為「大雄寶殿」,二層為「西方三聖殿」,三層為「五方佛殿」。主樓高二十九米,為九轉七工程,大層頂騰空拔起,氣勢宏偉。主樓前建有三層玲瓏俊秀的「大悲閣」(俗稱中樓),其造型之奇特,雕刻藝術之精美為全寺這精華。其底層為透風過廳,四通殿宇,排列有序的翹首飛檐三層共有三十六個。在三樓脊頂中起一座八角塔,猶如鳳冠;在大悲閣東兩側又建雙層樓閣(即鐘鼓樓)如鳳凰之兩翼。從整體看,整個建築似鳳凰殿翅,給人以空欲飛的感覺。

高廟整個造型藝術充分體現了東方木結構建築的特徵,重樓疊閣,錯落有致,迴廊曲折,清幽淡雅。整個建築群的牆壁走廊,門窗格扇斗拱上都有許多精工細刻的花卉蔬果,珍禽異獸,琳琅滿目,裝飾和詣,為研究古建築藝術提供了寶貴的歷史資料。

高廟是近代三教合一的典型寺院,如寺內小牌樓有寓意三教合一的對聯∶上聯「廟貌巍峨清淨通一氣」,下聯「神靈感應慈悲忠恕不二門」,橫批「三教同源」。磚牌坊之磚柱上聯「儒釋道之度我度他皆從這裡」,下聯「天在人之自造自化盡在此間」。殿內塑像有佛像、神仙和孔聖牌位,反映出明清時期儒釋道三教融合、和諧相處的狀況。

「十年浩劫」期間,歷代儒釋道神像盡遭搗毀之厄,高廟保全寺除一口古鐘和部分建築物外,殿堂內的設施,經書、法器全部毀壞,蕩然無存,寺僧被逐。

現狀

十一屆三中全會以後,政府拔款三十六萬八千元,信眾集資七十多萬元,對高廟保全寺進行全面整修。按照佛教內容雕塑佛像、精工彩畫,十六位僧人常住,由佛教界自主管理,現成為寧南佛教中心,為振興中寧夏佛教作出貢獻。

現任住持為宗相法師,俗名靳祥希,原籍寧夏中衛縣城關鎮人;一九四○年禮中衛香岩寺禪淨和尚披剃,一九六四年社教逐僧,離寺還行,任生產隊保管員;一九八二年落實宗教政策,駐錫高廟保全寺;一九八八年選為自治區佛協常務理事,中衛縣佛協副會長,一九九五年選為中衛縣佛協會長。

安徽歙縣高廟

高廟位於安徽省歙縣潛口鄉上呈村后豐山南坡海拔500米處。為開間12米、入深20米的四合院。石門額上刻有“勃封威靈高廟六社公建”等字(六社含豐山四周18個小村)。左刻“原明萬曆乙亥年冬月義興社方□立”,右刻“大清乾隆辛卯季秋萬文支仲重立”,“同治己年仲春同立”。原先廟內供奉胡大帝、祁將軍、五方菩薩、田夫人、柳夫人、五穀神等。無佛、道神位。“高廟”,應是古“高楳”之衍轉,為上古民風之遺蹟。廟右後有山泉,終年不竭。明末,本縣名士許楚曾在此地結廬隱居。

高廟村

河南省汝州市寄料鎮高廟村歷史悠久,因村中有一龍王廟,傳說幾千年來,方圓百里之內唯有此地未曾遭洪水來襲(水到此地之時,村落與廟宇會增高)“龍王自己的家都在此,哪有自己淹自己之理?”地處汝州西南,南連魯山,西接汝陽,廟魯路等交叉穿行而過,下轄多個自然村,總人口不計其數,村域內礦藏豐富,其中煤炭儲量近3000萬噸,鋁釩土、鉛鋅、石墨、石英、大理石、銅、磷、金等礦產資源儲量也相當大,埋藏深淺不一,品位高、具有較高的開發價值。高廟村三縣通衢,交通便利,地理位置優越,自古就是寄料鎮重地。村域內因漢光武帝與王莽曾在此一爭天下而留下了許多美麗的傳說。

高廟鄉

簡介

高廟

高廟 高廟鄉地處美麗富饒的南陽盆地,距離市中心25公里,兩條交通主幹線直接與312國道,許昌---平頂山---南陽高速公路和南陽---鄧州高速公路相連,區域優勢明顯。鄉域面積82.4平方公里,轄23個行政村,有耕地8.5萬畝,人口4.3萬人。鄉內柏油路、水泥路縱橫交錯,通各行政村,交通便利。氣候溫和,光照充足,降水均勻。

民風淳樸,秩序井然,被命名為市級治安模範鄉。鄉村兩級組織和農戶誠信辦事,講求信譽,被市委、市政府命名為市級信用鄉鎮。資源豐富,農牧業發展空間廣闊。

主要農副產品

小辣椒:長年面積穩定在50000畝以上,產量在2100萬公斤以上。而且色澤好、椒型正、品質優。

黃牛系列:黃牛存欄在20000頭以上,建設有500頭畜位的育肥場兩個,100噸位冷庫一座,皮革加工廠1個,腸衣加工廠1個,運輸車隊一支,黃牛交易市場3處。農戶圈養黃牛經驗豐富。

肉鴨:年存欄在500000隻以上,建設有萬隻以上養殖場30個。

食用菌:長年面積在60000平方米,正在建設制種場和加工廠。

優質糧棉:小麥以優質強筋品種為主,年產量3000萬公斤;棉花以優質抗蟲棉為主,年產量保持在200萬公斤以上。

靈武高廟

高廟

高廟 靈武高廟又稱上帝廟、玉皇廟,原名為玄武觀,始建於隋開皇二十年(公元600年)

。到了宋代,當朝皇帝為避其祖趙匡胤名諱,遂詔告天下將玄武觀統改為真武觀。據《嘉慶靈州志跡》城貌圖示明的位置來看,高廟坐落的位置正是明代城牆修建處。由此我們得知,自明代洪武十七年(公元1384年)至今,高廟的位置再未變動。由於其建築位置位於靈武城中最高處,登上廟俯瞰,全城皆收入眼中,故老百姓習慣上稱上帝廟為高廟。

高廟整體建築是中國古代建築藝術的結晶,它布局嚴謹,為逐層拾階增高。主體建築始終分布在一條中軸線上,兩側各有配殿,結構、面積相同。高廟共3層,每層重樓疊閣,亭廊相連,檐牙相啄,脊角伸展,構成了迂迴曲折的建築群。據一些老年人回憶,為了建好高廟,使其充分吸納各地的建築風格,1941年5月3日高廟重建時,從河北、陝西等省聘請具有高超技藝的民間工匠來修建高廟。歷史上,靈武屬邊疆重鎮,經濟、文化比較發達,故城中廟宇數量很多,如火神廟、精忠廟、魯班廟等等。由於香火鼎盛,逢廟會、節日除本地的百姓拜佛敬香外,陝、蒙等周邊省區的民眾也源源不斷地趕來參加活動。高廟自修建完工後,得到了百姓的呵護,香火旺盛,名氣大增。但是由於舊社會政治形勢極不穩定,特別是歷次戰火中多次遭劫難,高廟最終於清代兵亂戰火中毀壞。1940年,由靈武知名人士郭創業及部分官吏、百姓動議出資重建,得到各方支持,於1945年夏竣工。這次高廟的修建汲取了歷史上的一些教訓,在高度、造型、防震等工藝方面進行了改進,同時採納中衛高廟等古建築的建築結構優勢,在雕塑、彩繪上精雕細刻,使高廟成為精美的古建築精品。“文化大革命”期間,高廟又遭浩劫,台基下被挖空,改革成防空指揮部,拆下的木料全部用於各鄉鎮衛生院建設。改期開放後,隨著黨的民族宗教政策的落實,靈武人趙傑等人聯名上書縣委、縣政府,要求重新修建高廟。1991年3月,經自治區文化廳批准,依原貌重建高廟。1993年8月,重建工程竣工。這次高廟重建本著依託原貌、高於原貌,高標準嚴要求的原則進行施工。高廟管理委員會委託西安古建築設計院進行設計,使新建的高廟更顯得雄偉莊重、氣勢壯觀。現在高廟占地面積5000平方米,廟宇建築面積2000平方米,正殿高30米,台基高11米,整體廟宇坐北朝南。主要建築有南天門、觀音閣、無量殿、王母殿、玉皇殿、三清殿,兩側有鐘鼓樓、文昌閣、武昌閣、天王殿等11座建築物。走進高廟直接映入眼帘的是高廟山門,山門用青磚精雕著一副對聯,上聯是“慈心勸眾生諸惡切莫作”,下聯為“悲願救迷津眾善必奉行”,橫批為“護國安民”。兩道偏門的上方刻著“鎮惡”、“揚善”兩方警示磚匾。進入山門,迎面是雄偉的廟宇群,沿33級台階而上為廟宇正門,上懸“南天門”匾額。門兩側有一副對聯,上聯是“梅開二度高廟重現雄姿”,下聯是“人聚三秋靈州又添異彩”。南天門兩側有兩座偏殿,內塑靈宮、天王諸神佛。過南天門,進二道門入天井為廟宇中樓,天井上層是觀音殿,通過甬道達北部正殿。兩側各有兩座獨立廟閣樓宇,東側為鐘樓、文昌廟,西側為鼓樓、武昌廟。正殿為六角三重檐,四面坡頂分三層疊合,是整個高廟群體中規模最大的殿。正殿門有一副對聯,上聯是“殿宇輝煌人傑地靈千古蹟”,下聯是“神功浩蕩物阜民安萬年昌”。正殿共分為三層,第一層為大雄寶殿,塑有釋迦、如來諸佛。正殿後有夾道,有東西兩木梯可登上二層。二層殿內塑玉皇大帝諸神。二層與觀音殿有木道相通,兩側有木梯可上三層。三層殿內塑有太上老君、元始天尊、道德天尊神像。整個高廟的主要建築都位於中軸線上,層層相距,逐步增高。輔助建築位於兩側,均衡對稱,將各個殿堂襯托得莊重大方。建築群亭廊相連,飛檐相啄,迴環曲折。門樓雕刻圖案精美,樓頂藻井構圖色彩艷麗。壁面名人書畫墨氣淋漓,各具千秋。一些歷史傳說繪畫栩栩如生,想像豐富,形象生動,筆法細膩,其藝術價值和工藝水平大大超過了20世紀40年代所建的高廟。 登高遠眺,黃河蜿蜒北去,千頃稻浪,果林葳蕤,花果飄香。夜晚霓虹燈閃爍,高廟以又一種優美的姿態聳立於星光閃爍的夜空。