中華茶葉賦

謝向英

中華茶葉賦

中華茶葉賦我華夏淵源,山川河澤,四時平和,蔚映百代,甘雨和風,終古追遠,兆民所仰,造化乃與天地,賦形於水陸草木之菁華也,謂之“茶”,寓意為人在草木間也。逸韻神發,自然而至,志惟深遠,乾坤為之相成,歷千載哉!有此“茶”也,福佑我中華民族,或藥或草,是以茶之鼎盛也。趻踔而行,傳揚至世界,玉潤流光,異彩紛呈,凡千種也,茗茶上品迭出,貴在神氣,秉心養志,頤養虛靜,鬱郁乎彰,涵在五藏之首,形在片葉之上,意在方寸之間,味在咫尺之懷,肇於正氣之風。浩浩乎,茶之盛也!

茶之源也,有神農氏之傳說,聞於魯周公、興於唐朝、盛在宋氏,茶之為飲,陸羽以《神農食經》之“茶茗久服,令人有力悅志”的記載為依據,乃考證後為漢代以後飲用,陝有蒙頂山,以現存世界上關於茶葉最早記載的王褒《童約》及吳理真於蒙山種植茶樹之傳,成為茶樹種植和茶葉製造的起源之地也。綠茶最早起源於巴地,據《華陽國志-巴志》載,陝西古代的古代巴人,乃為最早用茶、種茶之民族,乃有3000年歷史也。或有西漢說,公元前一世紀於雲南之大黑山密林有茶樹齡約1700年,至今翠意盎然,當世之茶王也。

至於東漢三國年間,有醫家華佗提出“苦茶常服,可益以思”,是茶藥理功能的記述。隋唐因運河溝通南北,茶業乃興,盛在中唐,有陸羽出世,後人多敬稱為聖者乎,倡以“和”為哲學的中國茶道,其性嗜茶,始創煎茶法,並著述了問世最早、內容最全之經典著作《茶經》,對茶的起源、品種、分布、製作、茶的沖泡用水、器皿以及茶的趣聞軼事等均有論述,對我國及世界茶業的發展都起了巨大的推動作用。所作《茶經》共十章,前四部,講茶的起源形狀,制茶造茶和產區分布,其餘為四之器,五之煮,六之飲,七之事。十之圖,精行儉德為茶道思想內涵。

茶道興於唐,鼎盛於宋。有宋徽宗著《大觀茶論》,匡扶茶道的地位,茶文化自此登於聖壇,或有民間鬥茶的興起。鬥茶又稱為“茗戰”。自此,文人墨客,醫學大家,異代接力,著述頗豐,傳有五代之蘇廙為候湯、點茶大家。自此幽士逸夫,茶本靈草,推《十六湯品》,唐張又新有《煎茶水具》、宋代歐陽修之《大明水記》《浮槎山水記》。司馬相如曾作《凡將篇》、楊雄作《方言》,或藥用,或以文論茶。蘇東坡之《葉嘉傳》。近有岩茶泰斗姚月明編《中國名茶匯》乃中國茶界權威著作,亦有陳椽、栽培專家莊晚芳、茶化學專家王澤農等教授學者,茶以載道,為中國茶之發展嘔心瀝血也。歷代之曠世多名士名篇,舉凡浩蕩千言、千首乎,於此不一一而舉也。

茶之史,久也,晉代有之,分類多種,以色分之有綠,紅,黃,黑,白,青之多種。雜者,曰大眾紅、綠茶類,如眉茶、珠茶、花茶、功夫紅茶,紅碎茶等,是中國主體茶類。有花茶,尋常百姓之最愛,市井鄉間,顧名思義,乃多種花與其他茶葉混合而成,品種有茉莉花茶,玫瑰花茶,桂花茶等等,近期新品多達百種,名片老店輩出。茶,國之農業根本,為國事“柴米油鹽醬醋茶”也,位列百姓生活之不可或缺。

綠茶名品,於十大名茶中有三,有西湖龍井,碧螺春,信陽毛尖。西湖龍井,屬於炒青綠茶,產於浙江杭州西湖的獅峰,翁家山,虎跑,梅家塢,雲棲,靈隱一帶的群山,陸羽《茶經》中就有記載,龍井茶則始產於宋代。以“色翠,香郁,味甘,形美”四絕著稱於世,素有“國茶”之稱。成品茶形似碗釘,光扁平直,色翠略黃,呈“糙米色”,甘鮮醇和,優雅高清,碧綠清瑩,細嫩成朵。再者信陽毛尖,種植於西周,興盛於唐朝,成熟於北宋,聞名於清末,大別山區,性寒味甘,熟板栗香味,富含維生素,有清熱解毒,抗癌美容,清腸減肥之功效也。其餘如碧螺春、峨眉山茶、狗牯腦、中嶽仙茶、松峰綠茶、廬山雲霧、恩施玉露、安吉白茶、黃山毛峰、太平猴魁、六安瓜片、日照綠茶、湄潭翠芽、蒙頂甘露(茶中故舊)、南京雨花茶、翠香蘭、白馬毛尖凡名品一百六十餘種。

紅茶,乃發酵而成,無刺激,按製作方式可分三,於我國有小種紅茶,工夫紅茶;紅醉茶,為印度發明也。名茶倍出,祈門紅茶,錫蘭紅茶,大吉嶺紅茶,伯爵紅茶,肯亞紅茶,阿薩寬紅茶,小種紅茶,立頓紅茶,滇紅,武夷紅茶。如祈門紅茶,產於安徽祈門,棕紅色,味強烈而醇和鮮爽。都勻毛尖,產於貴州都勻,一芽一葉,形似雀舌,清嫩回甜。武夷岩茶,福建崇安,外形條索肥壯,扭曲條形,似蜻蜓頭。葉背起蛙皮狀砂粒,俗稱“蛤蟆背”,醇厚橙黃。武夷岩茶,漢代有之,宋為皇家貢品,元代設“錇”局御茶園,正山小種茶,凡三十餘品種,清康熙年間,絲路貿易,遠銷西歐,北美和南洋諸國。後乃細述之。

黃茶者,亦由綠茶出。未得充分乾燥所致,發酵至“問黃“,分黃小茶,黃大茶,黃芽茶,名品有君山銀針,北港毛尖,廣東大葉茶。君山銀針,十大名茶之一,與白毫銀針並為茶中極品,遵九不採原則,杏黃茶色,遍體白毫,甘甜醇香。湖南嶽陽君山,金黃光亮,懸空豎立,形如春筍出土,針刀直立。黃山毛峰,安徽縣,細嫩卷白,狀雀舌,嫩綠油潤,芽葉成朵,厚實鮮香。北港毛尖,黃小茶也,唐代有載,葉肥壯,清瘦。廣東大葉茶,黃大茶代表,飽滿肥大,色青透明黃。

黑茶,屬發酵茶。黑褐色,產於鄂,湘,滇,贛,川,乃綠茶氧化至,濃香厚朴。有湖北老黑茶,湖北鹹寧,崇陽也,里茶麵茶也。又六堡茶,廣西蒼梧六堡鄉,葉圓柱,檳琅及松煙味道,消熱消暑,潤肺止咳也。雲南普洱,采雲南大葉茶樹嫩芽,淋清水而發酵,整齊肥大,紅褐油潤,濃郁甘綿,沁人心脾,歷久而稱香也,生津止渴,溫中補氣,消食養胃。

唐陸羽有《茶經》有載,或雲於神農氏嘗百草起,既有白茶之始。產於福建福鼎,建甌,松溪,建陽,雲南景陽也。宋徽宗有《大觀茶論》言,貢品茶也,產於政和,喜動龍顏,以年號賜於地方,關栗改為政和縣。白茶者,微發哮也,滿批白毫,毫香清新,如銀似雪,湯色黃綠清澈,淡淡回甘,茶之珍品也。再,史有東漢許慎,以尹珍攜茶求學,櫪,茗,稱之筡,淡雅之苦味,純樸厚重,為嗏之色香味,入《說文解字》有白毫銀針,產太姥山鴻雪洞,素有茶中美女,茶王之美譽也。白牡丹者,宛如蓓蕾初綻放,貢眉白茶,壽眉,小白也。新白茶有福建大白茶,福鼎政和,鄭墩白茶,遠銷海外,其性寒,藥效顯,保肝護肝,抗菌消炎,治麻疹之聖藥也。

新安吉白茶,實乃為綠茶中名貴之品。源於天目山麓浙西安溪龍鄉,金光寺廟產,白茶初祖,逾百年而立,極品為惠蘭香也,形如蘭惠,色翠綠,白毫外露,芽乃如金鑲碧鞘,清香鮮爽,玉般嬌貴,有龍鳳二形,風土韻揚。因傳陸羽做茶經後,飲此白茶,方羽化登仙,乃將此茶移至天庭,唯遺一粒至安吉,即為白茶王。

青茶者,匯聚紅,綠茶之優點,有鐵觀音,凍頂烏龍,武夷大紅袍。鐵觀音,四季採摘,葉捲曲而圓球,墨綠色,綠中帶褐,入口苦澀,而後甘甜,安溪鐵觀音,天下聞名。凍頂烏龍,產於台灣,桂花焦糖之香甜也,享譽海外。

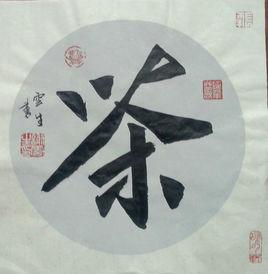

烏龍之祖,國茶巔峰,大紅袍也。武夷之茶名,甲于海內也。特種名茶,武夷大紅袍,茶中狀元也,國茶極品,岩韻厚重,環九曲之溪水,元代有御茶園,茶之佼佼者也。明末清初,有趕考者病痛,飲之,而去急病,而後中狀元乃歸,以狀元紅袍披於茶叢之上,而得大紅袍美名。天心岩九龍窠處,母樹三株,三百五十年也,經風歷雨,為天心永樂禪寺守護多年,幸而能留芳於世。2001年武夷山大紅袍,獲得地理標誌也。四大名叢茶樹,有大紅袍,水金龜,白雞冠,鐵羅漢也。今有正山堂、瑞泉,一品狀元,岩上岩,歷朝歷代,年產不過幾百克,而價格不菲。凡尼克森訪華,毛主席以四兩大紅袍母株茶葉相贈,方有”半壁江山”之史話也。至2006年停采。母樹大紅袍做為主要自然景觀及文化遺存與景觀,為武夷山世界文化與自然遺產的重要組成。范仲淹有詩“溪邊奇茗冠天下,武夷仙人從古栽”,朱熹寓居武夷,攜簍採茶,多少名篇贊武夷茶也。有張天福,近代茶學界泰斗,復有九龍窠大紅袍摩崖石刻,大紅袍祖庭之天心永樂禪寺,而今天心禪茶名揚天下,禪宗大德之澤道禪師,文贊“茶之真品為上”,弘揚茶禪一味,邀書畫家謝雲生繪製《茶神》之像,供奉於殿堂,天心禪寺舉武夷國際茶博會,聲望頗嘉,弘揚茶之精神,國之瑰寶也。

美哉桐木關,聳翠靈秀,清溪潺潺,高山飛雪,老樅馨香,煙雲縹緲,涵翠靈秀,內涵雋永,傳承紅茶鼻祖,四百年傳奇至今。明初,開國皇帝朱元璋,下旨罷造團茶,改以團茶龍鳳餅著稱的武夷貢茶為散茶,明末時期,崇安縣令為重振武夷茶,“招黃山僧以松蘿法制建茶”,茶湯色變紅,而為無心之作的茶葉,遠近聞名。16世紀末17世紀初(約1604年),正山小種被遠傳海外,由荷蘭商人帶入歐洲,風靡英國皇室乃至整個歐洲,並掀起流傳至今的“下午茶”風尚。自此正山小種紅茶,當立世界成為中國紅茶的象徵,成為世界統飲名茶。其加工技藝也逐漸地傳入國內各大綠茶、泉城綠、泉城紅、烏龍茶、普洱茶產區,而成如今聞名天下之工夫紅茶。

或又一時代新品,重振武夷茶之威名者,乃“金駿眉”茶,屬紅茶中正山小種的分支,原產於桐木關,由正山小種紅茶第二十四代傳承人江元勛,創新融合於2005年研製。殊不知,金駿眉之名貴,在於全手工製作,經萎凋、搖青、發酵、揉捻等,綿順滑口,極具“清、和、醇、厚、香”之優也。金駿眉為當代茶中珍品,外形細小緊密,伴金黃色的茶絨茶毫,湯色金黃,入口甘爽。金駿眉之奇者,有三,一者淡甜花香、蜜香、果香,甘甜潤滑,葉底外形,細小緊秀,故而取名中含有“金”。二因產自崇山峻岭中小種茶樹之一芽,駿馬奔騰,故為“駿”。三者茶形狀似眉毛長壽天年,正山正氣,得名“正山堂”金駿眉。

茯茶,黑茶之特色產品,是後發酵茶,全發酵茶、邊銷茶之一,原為西北,哈薩克,蒙古等遊牧民族之特需商品。因在伏天加工,故稱伏茶。以其效用類似土茯苓,美稱為茯茶、福磚。由於系用官引製造,交給官府銷售,又叫官茶、府茶。歷久彌香,茶湯色澤紅艷明亮。調節人體新陳代謝,並有降脂、降壓功效。唐代以後,茶葉由官方統制,貯存一地邊地府庫,交換馬匹,此為“官茶”;明清時期六百餘年間先後生產的“馬合盛”、“天泰全”、“泰合誠”、“人民”牌茯磚茶,集中於鹹陽,乃為中國最大的茶葉集散地和加工地。湖南安化磚茶廠、湖南益陽、臨湘茶廠生產,為湖南黑茶的代表,益陽茶廠之茯磚,唯一出口日本的茯磚茶。陝西省任臣氏茯茶和秦御茯茶,恢復600年涇陽茯磚,黃花梨茯茶獲得了國家級專利,自此磚茶興盛之,更有花磚,黑磚,青磚茶,千兩茶,康磚金尖,四川邊茶,廣西梧州六堡茶多品種匯聚。

漢茶者,漢中佳茗也,《漢書》始謂之。漢中者“漢家發祥地,中華聚寶盆”也;漢茶天生人文之美,獨得天地之秀,味甘鮮而源遠,富鋅硒而倍罕;漢中谷底,漢水淵源,北依秦嶺南垣巴山,生態優越,雲霧縹緲,土壤鋅硒,午子仙毫、定軍茗眉、寧強雀舌三足鼎立也。

看我國歷代國際貿易,絲綢之路延展,茶為先導也。自近代以來,中國茶葉西進之路,馬幫,駝幫,晉商,各路英雄豪傑匯聚,風起雲湧,鴉片戰爭,美國獨立戰爭,皆戰火連綿,茶葉之事改變歷史世界也。亦有人言茶葉是上帝,1559年,威尼斯商人拉莫修之《航海記》中首語。1606年,荷蘭人從萬丹將茶葉輸往歐洲。今之四川邛崍縣平樂鎮,為南方絲綢之路的起點之一。史載,漢代初期,川商馬幫以蜀地出產的絲綢、蜀布、邛竹杖等物資,越川西平原,攀援崎嶇山道,經過西昌,渡金沙江入滇,經緬甸,抵印度等南亞和西亞地區,乃為中國最古老的國際通道,亦是中國最早的對外陸路交通線,亦是我國西南與南亞諸國、西亞、西歐、非洲交通線之最短路途也,絲綢、茶葉、瓷器遠銷緬甸、印度、羅馬和阿拉伯國家,乃稱中國茶葉走向世界的始發站。

又復有茶馬古道,為史上內地農業地區與邊疆遊牧業地區之間,互動進行茶馬貿易所成之古代交通路線。出發點一為雲南普洱,一為四川成都,匯合於今藏東洛隆宗,世界上歷史最悠久、海拔最高、地勢最險、路程最長之古商貿通道,亦是世界上地勢最高的文明文化傳播古道,與古代中國對外交流的海上之道、西域之道、南方絲綢之路相併列而渠。茶葉由此道經西藏的亞東等邊境口岸,入尼泊爾和印度等國,再由海路傳入歐洲,亦為迄今發現的中國茶葉傳入西方最早、最著名之國際通道也。

中國茶道,儒生可怡情,羽士怡情養生,僧人可怡然自得。別於日本之清寂茶道。茶須靜品,韻高致靜,方可明心見性,澡雪精神,虛靜清幽,空靈虛靜,乃得天人合一境界,禪茶一味,茶禪一體。唐,古寺皆有茶堂,茶寮,於此理佛禪道,切磋經論,懸茶鼓,施茶僧,亦有奠茶,戒臘茶,普茶,等茶之佛事,有茶湯會,茶百戲,鬥茶,茗戰之風俗也。表現有三,煎茶,鬥茶,工夫茶。義理有,茶藝,德,禮,理,情,學說,茶道等七種。文人墨客,如曹松品茶,板橋品茶,陸龜蒙,李郢,曹雪芹,白居易。詩人茶語,綴茗妙筆,虛實相生,物我玄會,妙趣天成。

至若儒家思想,南北朝時,以茶養廉。對奢靡之風,文人逸客,漸漸興清淡之風。以茶助興也。吟詠所志,深遠為妙。茶、道、儒、佛皆同鼎盛,相互融洽、共同發展,以茶供祖、以茶釋經、以茶養生、辦茶會、寫茶詩凡各類茶事之盛景。自古古寺出名茶,梵我一如之境界,以戒定慧三學之理,深化茶道精神,所謂禪茶一味,活在當下,以茶助禪修,茶禮諸佛,一曰苦,四諦總綱,苦海無邊,看破生死,大徹大悟。茶性也苦,品茶參破苦諦。二曰靜,和靜怡真,心齋坐忘,澄懷靜道。三曰凡,茶藝之本平凡事也,小中悟大道。四曰放,看破放下,不無牽掛,無事之人,方入境也。五曰無,有無之無,諸性無常,諸法無我,涅槃寂靜之理。直心是道場,平常心是道,《五燈會元》也。禪宗公案之“趙州吃茶去”,聞名茶禪,禪心默契,了悟禪機,所謂“空持千百偈語,不如吃茶去”。

茶道也,茶之禮、品、美學及精神一體的茶藝表現精神。興於唐,盛於宋,明,衰於清代。有五境之美,茶葉,水,火,具,境等,求味與心最高享受。遵循法則,唐代為克服九難,宋代三點,三不點,明代講十三宜,七禁忌。修身養性品味人生,王公貴族,講茶之珍,附庸風雅。文人學者,重“茶之韻”,激揚文思。佛家重“茶之德“,道家理論曰茶之功,意在品茗求保生,百姓講”茶之味”,滌煩解渴。享平凡人生為樂也。

嗟乎!功在茶事,意在千秋。沿根逐葉,芽芽甄選,茶為萬藥,茶種保護,茶農田勞,辛苦甚於耕田,耕耘採摘烘焙,晝夜不息,春曉採得,壺中片片,葉葉辛苦。乃曰:茶無絕品,歸真為上。茶字意壽,筆畫疊加,百零八歲。文繁如理,雅趣者茶,茶性剛柔相濟,剛者嚴冬不凋,迫人勵志;柔則與物不爭,飲者懷情,看今朝一帶一路,創新時代,茶商雲集,重點布局,區域規劃,協同發展,共商國是,國茶新品頻出,推世界頂尖之品味,科研先導,物種保護。中國茶當傲然於世界茶事,精品、極品凸顯。茶,品質長乎千載,端正樂乎百代,所以為茶事,萬古長空,一朝風月,天人合一,禪茶一味,上通諸天境界,下賢人倫百姓。茶事繁盛,自然純真,乃有天地與我並生,萬物與我唯一。

2015年端午成稿於潤澤

作者後記

中華茶葉賦,終於完成。此賦緣起於2014年,應中國武夷山大紅袍祖庭天心禪寺澤道禪師,邀請父親創作茶神,即日起開始準備。越明年,春,與中國農業國際合作促進會茶產業委員會共同舉辦2015年春季展,受邀會長和諸多茶葉企業之請,創作於仲春五月,至端午節假日乃成。創作中依然到處出差,初稿成於昆明機場遇大雨,誤機於機場麵館,邊品冰島普洱邊寫,然也,樂也。有感於品茶之人日盛,而對茶之綜合了解甚少,史上未曾有諸多茶葉品類、味道及其他茶知識的匯總普及本,以此為創作主線,中間得到很多制茶名家,非物質遺產傳承人,如大紅袍祖庭、天心禪寺澤道禪師,武夷山桐木關正山堂、正山小種二十四代傳承人江元勛老先生等等諸多茶業領軍人物的支持,在此,也被全國各地的制茶人,制茶師傅,茶師傅們的工作所感動,是太多平凡的人民,他們的兢兢業業,才讓中國茶歷久彌香。

韞之補後記於北京歸雲軒。

作者簡介:

謝向英,女,字韞之,滿族,著名詩人、書法家、藝術家,致力於慈善公益事業,多個文化藝術社團、大型藝術活動的組織者及顧問,多個學院、文化藝術周刊的編輯及藝術顧問,致力於文化藝術弘揚愛國主義,英雄精神,堅持“風清骨峻,魏晉風度”的藝術理念。謝向英不僅擅丹青,其文學作品亦佳,其古典詩詞和現代詩大氣俊美,盪氣迴腸,清新俊逸,常見國內外媒體報刊雜誌,中國文聯出版社出版“向英詩選”系列《雨後的丁香》《幽蘭引》《品若梅花》等,其創作的《中華謝氏千字文》由上海古籍出版社出版發行,《中華禪宗千字文》《中原賦》《松溪賦》《為菏澤曹州牡丹賦》由其父親謝雲生書寫為書法長卷同時出版。《中華習氏千字文》、《海上絲綢之路賦》《廉實力賦》《中華廉之賦》《中國商業誠信宣言》《邊墾賦》《中國軍墾千字文》《英因綻放》《中華茶葉賦》《賀賦農工民主黨成立八十五周年》《六祖祭》等,並已經陸續和讀者見面,散文作品多篇入選《中國散文大系》總四卷之三卷,編注的《歷代著名開悟禪詩選》《歷代著名詩人禪詩選》《歷代著名禪師禪詩選》是至今為止最系列、全面體現禪詩發展歷程的禪詩選集,與其他兩位學者兆文清、馬兆瑞共同編纂出版長篇文史集《清朝史話》。