1911年辛亥革命

自上而下改革以及義和團運動的失敗使得很多中國人相信只有通過徹底的革命,廢除掉舊有的制度和體制,並建立新的制度和體制纔是有效的方法。這個革命的領導人孫中山,一個反清的共和主義者,開始在海外華人、留學生,特別是日本的留學生間受到矚目。1905年,孫中山和另一個同樣受到矚目的中國革命領袖黃興在日本東京建立了同盟會。中國國內的一些地區軍閥、百日維新後流亡海外的改革派以及海外的華人對這個運動給以了大量的資金支持。孫中山的政治理念在1897年形成,1905年首次在東京發表,並在1920年代早期作過一些修改。他的理論集中在“三民主義”:民族、民權、民生。民族主義號召人民推翻滿族的統治以及結束外國霸權在中國的勢力;民權表達了孫中山期望建立一個普選的共和政府的理想;民生,通常被描述成為社會主義,是指通過對生產方式所有制的規範來幫助平民。

共和革命於1911年10月11日在湖北省的武昌爆發,當時反清軍隊的計畫被暴露。這就是“武昌起義”,也就是台灣所慶祝的雙十節的來源。這次起義迅速擴展到鄰近的城市,並得到遍佈全中國的同盟會成員的支持。到了11月底,24個省中的15個宣佈從清政府獨立。一個月後,孫中山從美國返回中國。孫中山在美國時從海外華人和美國的同情者間為這次革命籌集了資金。

早期共和

1912年1月1日,孫中山在南京正式宣佈中華民國成立,並任臨時大總統。但是在北京的權力早就已經掌握在當時最強大的清朝軍隊的指揮官和清朝總理袁世凱手中。為了防止新生的共和政體遭到內戰或外國軍隊可能的入侵而夭折,孫中山同意袁世凱提出的把中國統一到以袁世凱為首的北京政府之下的要求。1912年2月12日,滿清的最後一個皇帝溥儀退位。3月10日,袁世凱在北京宣誓就職中華民國第二任臨時大總統。

共和的進程比孫中山及其盟友對其的預料要慢。革命者們沒有軍隊,而袁世凱的權力開始超越議會。袁世凱根據自己的意願修改了憲法並成為獨裁者。1912年8月,孫中山的盟友宋教仁建立國民黨,這個黨是一些小黨派的聯合,包括當時孫中山的同盟會。1913年舉行的新一屆兩院選舉中,宋教仁以反對袁世凱的統治進行參選,並獲得了議會中的大多數席位。袁世凱為此於3月暗殺了宋教仁。對於袁世凱的不滿開始增加,1913年,南部的幾個省開始進行了反對袁世凱的叛變,稱「二次革命」。叛變後來被成功鎮壓,孫中山及其發動者逃亡日本。1913年10月,在袁世凱的壓力下,議會選舉袁世凱為中華民國總統,而國內的主要勢力也承認了袁的政府。為了取得國際的認可,袁世凱同意給以外蒙古和西藏自治權,中國仍然是宗主國,但是保證俄國在外蒙古地區的權利和影響。

11月,袁世凱下令解散國民黨,並驅逐國民黨的黨員出議會。在幾個月內,他中止了議會的權利,並強行頒佈了一部新憲法規定他可以任職終身。1915年底,袁世凱自封為皇帝,這引起了全國範圍的叛變,為數眾多的省宣佈獨立,稱「護法運動」。在全國的一片反對聲以及國家開始陷入軍閥勢力統治的時候,袁世凱於1916年去世。

軍閥時期

外國入侵和學潮

一戰於1914年開始以後,日本趁機奪取了德國在山東省的權利。1915年日本向北京的軍閥政府提出了所謂的“二十一條”,這個條約將使得中國成為日本的保護國。北京政府拒絕了當中的一些要求,但是北京屈服著同意了日本對已經在其控制下的山東省的領土要求,北京也承認了東京政府對滿洲南部以及內蒙古東部的統治權。1917年,英國、法國和義大利與日本簽訂秘密協定,以日軍抵抗德國的海軍作為交換條件同意了日本的要求。

1917年中國對德宣戰,希望可以重奪失去的領土。但是1918年北京政府與日本簽訂了一項秘密協定,中國承認了其對山東的統治。當凡爾賽條約確定日本獲得在中國山東的權利以及北京這個出賣領土的行為被公諸於眾後,國內一片譁然。1919年5月4日,大量的學生上街遊行示威反對北京政府和日本,這就是後來被認為是民族覺醒的五四運動。由五四運動激發的新文化運動從1917年延伸至1923年。1919年5月4日的學生示威遊行是新文化運動的起點,這場由愛國學生髮動,以政治熱情、學生運動以及打破宗教崇拜和由知識分子改革派領導的各種思潮,發展成一個民族覺醒的運動。這次運動,後世歷史學家普遍稱之為“五四運動”或“新文化運動”。這兩個詞通常作為同義詞使用。

國共合作

五四運動重新點燃了當時處於低潮的共和革命。1917年,孫中山通過與南方的軍閥合作成為當時在廣州的南方軍閥的大元帥。1919年,孫中山重組國民黨以反對當時的北京政府。北京政府當時仍然具有合法性並與西方世界有聯繫。到1921年,孫成為南方政府的大總統,他在他的有生之年致力於鞏固他的政權並實現與北方的聯合。他試圖從西方獲得援助的努力受到忽視,但是在1921年,他轉向剛剛在自己的革命中取得勝利的蘇聯救助。蘇聯試圖通過嚴厲批評西方為“西方帝國主義者”而表示友好的態度對待中國的革命者,但是處於政治的考量,蘇聯領導人採取了雙重的策略,即同時支持孫中山和剛剛建立的中國共產黨。蘇聯期盼著兩方的合併,但是同時也準備了任何一方取得勝利。從此,開展了國民黨和共產黨在中國的鬥爭。

1922年,廣州的國民黨-軍閥聯盟破裂,孫中山逃往上海。這時孫開始意識到他需要得到蘇聯的幫助。1923年,孫中山和蘇聯代表在上海發表了一份聯合聲明,表示蘇聯將協助中國的國家統一。蘇聯的顧問,當時第三國際的著名顧問鮑羅廷(Mikhail Borodin)於1923年抵達中國以幫助國民黨按照蘇聯共產黨的模式進行改組和鞏固。中國共產黨在第三國際的要求下開始與國民黨合作,她的成員被鼓勵以個人的身份加入到國民黨中,並保持其共產黨員的身份。當時的中國共產黨只是一個小黨派,在1922年時只有300名黨員,到1925年時也只有1,500名黨員。而國民黨在1922年時已經有150,000名黨員。蘇聯顧問也幫助國家主義者建立起政治機構以培訓宣傳人員在群眾中動員的技巧,並於1923年派遣孫中山從同盟會時期起就擔任陸軍上尉的蔣介石到莫斯科進行了為期幾個月的政治和軍事培訓。蔣介石於1923年底回國後參與了建立位於廣州的黃埔軍校。1924年,蔣介石成為軍校的校長。

蔣介石的崛起

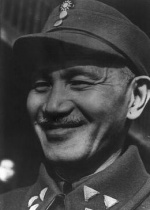

蔣介石

蔣介石蔣介石孫中山的聯俄容共政策,在國民黨內部產生了支持與反對的兩個派系。支持聯俄容共的稱為左派,以汪精衛為代表,反對聯俄容共的稱為右派,以胡漢民等老國民黨員為代表。左派認為目前國民黨尚須要得到外國勢力的支持,右派則擔心未來以個人身分加入的共產黨員,可能會併吞國民黨。由於當時由孫中山掌控大局,因此左右兩派暫時無事。

1925年3月,孫中山因病在北京逝世,卻沒有交代接替人選。汪精衛在北京安葬孫中山後,在回到廣州前,先到汕頭與蔣介石會面,希望能與蔣合作,與右派勢力競爭。1925年7月1日,廣州軍政府改組為國民政府,汪精衛當選為國民政府主席,胡漢民為外交部長(當時廣州國民政府並非國際承認的合法政府,因此外交部長一職形同空殼)。右派見大勢漸去,開始鋌而走險,暗殺左派國民黨員。1925年9月,財政部長廖仲愷在中央黨部門前被暗殺。左派趁此機會實施戒嚴,蔣介石率黃埔軍逮捕右派軍系的粵軍領袖許崇智等人,將粵軍編入黃埔軍中。至此,左派可謂完全掌握局勢。

北伐戰爭與寧漢分裂

蔣介石一直都希望能立即進行北伐,然而汪精衛和鮑羅廷認為時機尚未成熟,都反對北伐,這成為了蔣介石逐漸和左派產生裂痕的起因。1926年3月20日,發生了中山艦事件,蔣開除了他的蘇聯顧問,並嚴格限制共產黨在國民黨內部擔任高級職務。1926年5月,湖北軍閥吳佩孚入侵湖南,當時湖南軍閥唐生智不敵,向廣州國民政府求援,成為了蔣介石發起的北伐理由。作為國民革命軍的總司令,蔣介石率軍攻入湖南後,李濟深、湘軍唐生智等人攻入湖北,打垮了吳佩孚。

左派此時已經不信任蔣介石,希望能扶植唐生智來取代蔣的勢力,並且把國民政府的位置從廣州移到湖北的武漢。蔣為了另尋出路,從湖南往東進軍,取下江西、福建、浙江、江蘇等地。蔣進入上海後,獲得了當地商人和外國勢力的支持,不再須要依賴左派與蘇聯,便決定與武漢政府決裂。1927年4月12日,蔣下令「清黨」,動用軍隊及地方幫派人士,搜捕並處決共產黨員。國民黨右派胡漢民等人於是向蔣介石靠攏,在南京建立了一個反共的政府,與武漢的左派政府對峙,稱為「寧漢分流」。這時中國有三個政府:獲得國際承認的位於北京的軍閥政府,國民黨左派與共產黨合作建立的武漢政府,以及國民黨右派組成的南京政府。

共產黨建軍

共產黨感到形勢危殆,認為不能再完全仰賴國民黨左派,開始積極在湖南湖北一帶農村推動「土地改革」(沒收地主土地分給農民)。然而唐生智的部屬軍官多為湖南地主,因此開始強烈反對共產黨。汪精衛迫於形勢,在1927年7月15日宣布「分共」,要求加入國民黨的共產黨員退黨,國共合作至此結束。

共產黨目前進入了一個低潮期:原本第三國際希望能藉由與國民黨的合作來發展共產勢力,因此對國民政府投入大量的經濟與人力資源,現在不但黃埔軍為反共的蔣介石所支配,也失去了與國民黨左派的同盟關係。共產黨於是決定開始建立起自己的武裝勢力,1927年8月1日,發起了「南昌起義」(國民黨稱為南昌暴動)。原本計畫攻入廣東,但是沒有成功,於是進入江西的山區。毛澤東在湖南也發起了秋收起義,最後與南昌起義的共產黨領導的國民革命軍在井岡山地區勝利會師,組建了中國工農革命軍第四軍。從此,中國共產黨開始了獨立領導武裝鬥爭奪取政權的工農武裝割據道路。

黃金十年

中華民國國旗(1912年-1928年)

中華民國國旗(1912年-1928年)到了1928年,中國至少在名義上已經在蔣介石的統治下,而南京政府也獲得了國際承認成為中國唯一合法的政府。國民黨政府宣佈,根據孫中山革命理論的三步驟——軍政、訓政、憲政——中國現在已經完成了第一階段,並開始進入第二階段,也就是中國將在國民黨的領導下發展。

1928-37年是國民黨力量鞏固和取得成就的一個時期。外國在中國的特權通過外交途徑獲得緩解,政府積極地進行立法和刑法系統的現代化、穩定物價、分期償還負債、改革銀行和貨幣體系、建設公路和鐵路、改善公共衛生設施、立法禁止毒品買賣並增大工業和農業生產。同時,教育界也獲得了同樣巨大的成就,以期通過一個普及國語和克服方言差異的計畫以幫助中國社會的統一。廣泛分佈的通訊設施更進一步鼓勵了民眾的統一感和自豪感。

第二次中日戰爭

蔣委員長及其夫人宋美齡和史迪威(Stilwell)將軍在緬甸(1942年)

蔣委員長及其夫人宋美齡和史迪威(Stilwell)將軍在緬甸(1942年)1937年7月7日,中國軍隊與日本軍隊在北平(現今北京)城外起衝突;西北軍於蘆溝橋事變打響了抗戰的第一槍,稱七七事變。接著,蔣介石於廬山發表演說,指責日軍的侵略、呼籲全國百姓團結而立,中國正式宣布展開對日抗戰。同時這也促進了國共反對日本而建立的第二次聯盟的形成。這次合作以有利於共產黨的方式進行。但是兩黨間的不信任仍難以掩蓋。貌似神離的聯盟在1938年後開始破裂。共產黨抓住一切機會擴展其影響,包括利用有利於農民的群眾組織、行政改革、土地改革和稅制改革等等,而國民黨則希望壓制共產黨的影響。

對於抗戰,國府方面定下的作戰方針是,現有部隊以最有效率的方式拖延日軍,將華北、沿岸一帶的廣大空間換為寶貴的時間;而真正的戰場,則是華中一帶,以武漢為中堅的防線。不過,為了向世界展現中國抗戰的決心、並且激勵士氣,國府調動最精銳的第五軍等五十萬部隊,投入松滬地區與日軍戰開血戰,徹底粉碎了日皇軍「三日攻下上海,三個月滅亡中國」的夸詞。之後,歷經台兒莊等戰役,日軍於一年後攻至武漢一帶的預定防線。此時,戰線過於拉長而導致兵力分散的日軍,面對已有充分準備的國軍,再也無法跨過雷池一步。中日戰爭至此陷入拉鋸戰。

內戰