腧穴釋義

中府:中,中焦;府,聚。手太陰肺經之脈起於中焦,穴為中氣之所聚;此穴又為肺之募,募是髒氣結聚之處。脾、胃、肺合氣於此穴,故名中府。

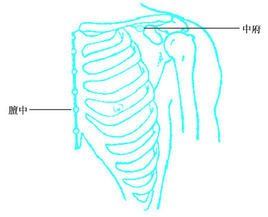

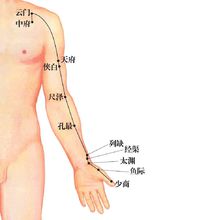

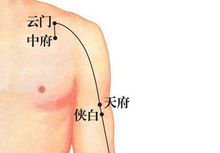

定位

肺經 中府穴

肺經 中府穴1、兩手叉腰立正,鎖骨外側端下緣的三角窩中心是雲門穴,由此窩正中垂直往下推一條肋骨(平第一肋間隙)處即是本穴。

2、男性乳頭外側旁開兩橫指,往上直推三條肋骨處即是本穴(平第一肋間隙)。

3、胸前壁的外上方,雲門穴下1寸,前正中線旁開6寸,平第1肋間隙處。

解剖

中府穴

中府穴穴區神經、血管:淺層有頭靜脈經過和鎖骨上神經中間支、第1肋間神經外側皮支分布;深層有胸前神經內側支和外側支、胸肩峰動脈和胸外側動脈分布。

主治

①咳嗽、氣喘、胸滿痛等肺部病證。可兼治脾肺兩髒之病,治療氣不足,腹脹,消化不良,水腫等。

②肩背痛。

功用主治

因腧穴部位多有神經分布,故不宜自行針灸。

腧穴功用

止咳平喘、清瀉肺熱、補氣健脾 中府穴為肺臟之氣聚積之處,位近肺臟,內通於肺氣,故有止咳平喘、清瀉肺熱、宣肺平喘之效。又因中府穴與足太陰脾經交會,故還有補氣健脾的功效。

常用配伍

養生保健

每天順時針按揉本穴,再逆時針揉按本穴各1-3分鐘。每天堅持按摩,可以預防胸悶、氣喘、肩背痛。但中府穴下方肌肉偏薄,日常保健不宜用力過大,稍稍施力即可。

腧穴操作

腧穴操作示意圖

腧穴操作示意圖直刺0.3~0.5寸,或向外斜刺或平刺0.5~0.8寸, 禁止向內斜刺,以免傷及肺臟。

艾炷灸3~5壯,艾條灸10~15分鐘。

按摩手法可以運用揉法、擦法、點法、揪法。

臨床運用

現代常用於治療氣管炎、支氣管哮喘、肺炎等。配肺俞主治外感和內傷咳嗽;配復溜主治肺陰虛之乾咳、肺癆等。

【備註】肺之募穴

理論基礎

出處

《素問·離合真邪論》

穴名

【別名】膺中府,膺俞,府中俞。

【穴義】收募三焦腑中的氣態物輸供手太陰肺經。

【名解】①中府。中,與外相對,內部也。府,臟腑也。中府名意指本穴的氣血物質來自臟腑。本穴為肺經首穴,氣血物質來自由胸腹包膜包裹的各個臟器,故名中府。②膺中府、膺俞、府中俞。膺,胸也。俞,輸送之意。府,臟腑也。穴名之意皆指本穴的氣血物質來源於胸腹內部。③肺募。肺經經脈的氣血物質由本穴募集並傳輸肺經。

穴位

【定位】胸前正中線旁開6寸,平第1肋間隙處。簡易取穴法:雲門直下1寸處是穴

【解剖】皮膚、皮下組織、胸大肌、肱二頭肌短頭和喙肱肌;穴區淺層有頭靜脈和鎖骨上神經中間支與第1肋間神經外側皮支,深層有胸前神經內側支、外側支和胸肩峰動脈與胸外側動脈搏分布。

穴性

【氣血特徵】氣血物質為天部的水濕氣態物,以肺氣和脾氣為主,分布為少氣多血,即是氣壓低、溫度高。

【運行規律】體內的溫熱水濕氣態物由三焦腑系統躍遷到體表系統的皮部層次。

【功能作用】以水濕氣態物的形式由三焦腑系統向體表系統輸送高溫能量、體液及各種營養物質;通過向外輸送物質能量的形式來調節改變三焦腑系統和體表系統的溫、壓狀況。

【治法】肺虛肺寒肺濕則多灸或久留針補之;肺實肺熱肺燥則急瀉之或用水針,莫灸。

臨床治療

辯證

【功能】肅降肺氣,和胃利水,止咳平喘,清瀉肺熱,健脾補氣。

【主治】咳嗽,氣喘,肺脹滿,胸痛,肩背痛。

呼吸系統疾病:支氣管炎,肺炎,哮喘,肺結核,支氣管擴張。

肺結核、肺與支氣管疾患,常可在此穴出現壓痛,具有一定的診斷價值。

【配穴舉例】配意舍治胸滿噎 (《百症賦》);配陽交治喉痹;配定喘、內關治哮喘;配少沖治心痛、胸痛 (《針灸資生經》);配間使、合谷治面腫、腹腫 (《千金要方》)。

配肺俞,為俞募穴配穴法,有疏風解表,宣肺止咳的作用,主治外感咳嗽。

配復溜,有生津潤燥的作用,主治肺燥熱咳嗽。

配意舍,有降氣寬胸的作用,主治胸滿。

治療

【操作】向外斜刺或平刺0.5~0.8寸;可灸。本穴不可向內深刺,以免傷及肺臟

【文獻摘要】

《甲乙經》:手足太陰之會。

《千金方》:中府、陽交,主喉痹,胃滿塞,寒熱。

《千金翼》:身體煩熱針中府,又灸絕骨五十壯。

【現代研究】近代有報導,中府配肺俞、百勞、膏肓俞針灸並用治肺癆有效。承淡安報告,患肺病時中府穴出現壓痛反應。實驗表明針刺中府可緩解支氣管平滑肌痙攣,改善肺通氣量,緩解哮喘症狀,並有增加肝血流量、改善肝血液循環的作用。

現代研究

實驗觀察表明,針刺中府穴對支氣管哮喘有較好的治療作用,針刺中府穴有緩解支氣管平滑肌的作用,可使肺通氣量得到改善,哮喘緩解。有研究人員用同位素血管內注射法,發現針刺中府穴,可使肝血流量明顯增加,可改善肝的血液循環。

古文摘錄

《脈經》:"寸口脈細、發熱、嘔吐、宜服黃芩龍膽湯。吐不止,宜服橘皮桔梗湯,灸中府。

《針灸甲乙經·卷八》:"肺系急,胸中痛,惡寒胸滿,悒悒然,善嘔膽,胸中熱,喘,逆氣,氣相追逐,多濁唾,不得息,肩背風,汗出,面、腹腫,鬲中食噎,不下食,喉痹,肩息肺脹,皮膚骨痛,寒熱煩滿,中府主之。"

《備急千金要方·卷十七》:"奔豚上下腹中與腰相引痛,灸中府百壯。"

《備急千金要方·卷十八》:"上氣咳嗽,短氣,氣滿食不下,灸肺募五十壯。"

《針灸大成·卷六》:"主腹脹,四肢腫,食不下,喘氣胸滿,肩背痛,嘔畹,咳逆上氣,肺系急,肺寒熱,胸悚悚,膽熱嘔逆,咳唾濁涕,風汗出,皮痛面腫,少氣不得臥,傷寒胸中熱,飛屍遁疰,癭瘤。"