簡介

圖片

圖片改進原因

63式裝甲車(以下簡稱63裝)在部隊使用和對越自衛還擊作戰中雖然發揮了十分重要的作用,但也暴露出不少問題:首先是行走系統薄弱,故障率和損壞率較高,雙誘導齒的履帶板很容易倒齒,履帶也經常脫落。其次是車身較短、載員室較小,輸送步兵和物資的能力有限。針對上述問題,同時也為滿足研製以該型裝甲車為底盤的122毫米自行榴彈炮的需要,總部機關決定對63裝進行首次較大規模的改進。

1974年,當時的五機部正式批准研製WZB531履帶式裝甲人員輸送車。1975年5月1日,科研人員研製出WZB531裝甲車和採用該車底盤的122毫米自行榴彈炮初樣車各1輛。2輛樣車經過2200千米摸底試驗後,取得了較好的試驗結果。

1979年初對越自衛還擊作戰後,科研人員針對該車在作戰中存在的問題,及時對改進方案進行了調整(如增加高射機槍護塔、增加射擊孔等),於年底研製出2輛WZB531裝甲車和3輛122毫米自行榴彈炮正樣車。在1980年1~3月,5輛樣車先後進行了寒區試驗和戰技性能試驗。同年4月中旬,正樣車交付給軍方進行定型試驗。試驗後,軍方認為兩種樣車已經達到了總部機關規定的戰技指標要求。

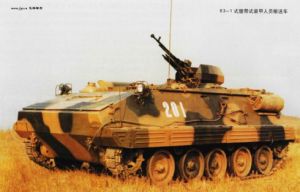

1981年7月28日,WZB531裝甲車和122毫米自行榴彈炮順利通過了設計定型審查;同年9月29日,裝甲兵軍工產品定型委員會正式批准兩種戰車設計定型,WZB531裝甲車被正式命名為63-1式履帶式裝甲輸送車;自行火炮被命名為70—1式122毫米履帶式自行榴彈炮,並裝備裝甲兵部隊。

改進重點

一是車體加長,後裝甲板由向內傾斜改為向外傾斜,加大了車內的承載空間,提高了輸送能力。針對63裝承載能力有限的問題,63—1裝甲車採取了兩項措施增加車內空間。首先是車體的底甲板在原車的基礎上加長了154毫米,使車內空間加大;其次是車體後部的垂直裝甲板由原車的向前傾斜87度改為向後傾斜87度,使車體上部裝甲板加長,也增加了車內空間。通過加長上下裝甲板,使63—1裝的車體較之63裝平均加長了225毫米。車內空間的加大直接帶來三個好處:一個是由於載員室空間的加大,使原來比較擁擠的座椅變得比較寬鬆,改善了載員的乘坐條件,同時也提高了輸送能力。可別小看增加了二三十厘米的長度,載員室的容積就增加了約一個立方,能多裝不少彈藥呢。再一個就是車體加長後也使戰車的水上浮力儲備增加不少,提高了戰車的水上性能(由於排水量增加較小,仍達不到海上使用要求)。最後一個就是改善了戰車的平衡性。據科研人員介紹,由於63裝車身較短、質心(重心)靠前(車前部有發動機、變速箱等重物),在水上行駛時車首有點“扎猛子”。車體加長後,戰車的質心後移了一些,“扎猛子”的問題得到一定程度的改善。看來,就車體加長這么一個小小的舉措,就牽出不少的學問。

二是車體後部的載員室增加了展望鏡和射擊孔,進一步改善了載員的觀察和乘車射擊條件。針對63裝載員室觀察鏡較少、載員乘車射擊較困難的問題,63—1裝在車體左側裝甲板上增加了1個射擊孔和2個展望鏡;右側裝甲板上增加了1個射擊孔和1個展望鏡;後裝甲板上增加了2個射擊孔,全車共增加了3個展望鏡和4個射擊孔。不少“冬粉”可能會問,為什麼裝甲車的載員室通常裝展望鏡而不裝潛望鏡呢?要弄清這個問題,首先要搞清楚展望鏡與潛望鏡的區別。很多“冬粉”都知道,潛望鏡是利用光的折射原理進行觀察的,其最大的優點是觀察者可以藉助遮蔽物隱蔽地進行觀察(如坦克的車長周視潛望鏡、潛艇的潛望鏡等,。潛艇升起潛望鏡後可以在潛艇不露出水面的情況下隱蔽觀察周圍海況),但結構比較複雜、成本較高。展望鏡其實就是一個玻璃窗,是直接向外觀察的,其特點是結構簡單、成本低,但被槍彈擊中後可能直接威脅乘員的安全,所以展望鏡一般選用防彈玻璃。弄清它們的區別後,就不難理解裝甲車的載員室為什麼要裝展望鏡這個問題了。原來,載員室裝展望鏡主要是方便與射擊孔配合使用—展望鏡直接裝在緊挨著射擊孔(上方)的裝甲板上,這樣既便於步兵向外觀察,也便於其射擊時利用該鏡進行概略瞄準。

裝潛望鏡就不太方便了,一來潛望鏡不能直接裝在側裝甲板上,而要像坦克車長鏡一樣採用懸吊式的安裝方法,這樣鏡體就會弔在步兵和射孔之間,可能妨礙其射擊。再者潛望鏡的上反射鏡已經伸到頂甲板上了,上鏡體與步槍之間距離過大,不容易掌握射向和射角,使本來命中率就不高的乘車射擊變得更加困難。還有一點就是潛望鏡的下反射鏡有一個角度,要貼近鏡體才能有效觀察,而射擊時操槍與貼鏡這兩個動作很難協調(相當於舉著望遠鏡打槍),而透過玻璃窗射擊就方便多了。所以,載員室還是裝展望鏡方便。當然,即便是裝展望鏡,乘車射擊仍是比較困難的事。部隊的同志說,步兵從射擊孔射擊,在戰車不動的情況下命中率還可以,但戰車一旦動起來,要打中百米處的靶子就比較困難了。正是基於這個原因,英國的“武士”步兵戰車等就沒有開設射擊孔。關於步兵戰車和裝甲車射擊孔的存廢問題,是一個長期爭論不休的問題。我國的設計者認為,射擊孔對於打擊向戰車接近特別是從後面接近的敵人,還是很有用處的,所以,我國的裝甲車無一例外地都有射擊孔,只不過是數量多少和位置不同罷了。

三是在車體頂部增加了兩個單人視窗,改善了步兵上下車的條件。原63裝車體頂部有五個視窗,分別是駕駛員窗、副駕駛員窗、車長(班長窗,位於駕駛員後)以及載員室頂裝甲板上的兩個大窗。改進後的63-1裝,在2個大頂窗的前方各增加了1個單人視窗。增加這2個單人視窗後,不僅方便了乘員從車體頂部進出戰車,更重要的是改善了裁員的觀察條件、提高了載員的乘車戰鬥能力—在平時和戰時敵情威脅小的條件下乘車機動時,坐在單人視窗下方的步兵就可以站起來露頭觀察,同時也有利於減輕疲勞,戰鬥中還可以使用這個視窗射擊來犯之敵。部隊的同志說,利用頂視窗射擊的命中率就高多了(相當於立姿有依託射擊,頂窗既是防護板也是槍托物),而且視野十分開闊。

四是改進了懸掛系統,進一步提高了戰車的機動能力和乘坐的舒適性。坦克裝甲車輛都是重達幾十噸和十幾噸的龐然大物,加上它們大多是越野行駛,其顛震的厲害程度是可想而知的。所以,坦克裝甲車輛的懸掛系統至關重要,有的學者甚至將其形象地比喻為“戰車之腰”。如果戰車的“腰”不好,任其功率再大、變速裝置再先進,也走不快、走不遠。坦克裝甲車輛的懸掛系統大體分為三類一類是螺鏇彈簧懸掛系統、一類是扭桿彈簧懸掛系統,再一類就是油氣彈簧懸掛系統。早期坦克裝甲車輛曾廣泛採用螺鏇彈簧懸掛系統(與汽車的彈簧懸掛系統差不多),現在已經不多見了(以色列的“梅卡瓦”系列坦克還採用此類懸掛技術);戰後一二代坦克裝甲車輛大多採用的是扭桿彈簧懸掛或扭桿+液力減振器的懸掛系統;三代主戰坦克大多安裝了油氣彈簧懸掛系統,少量二代步兵戰車(如德國最新研製的“美洲獅”步兵戰車等)也安裝了油氣彈簧懸掛系統。63裝的懸掛系統是國產坦克裝甲車輛廣泛採用的扭桿+液力減振器的懸掛系統。這種懸掛系統的特點是減振效果較好、技術成熟可靠,成本較低。扭桿彈簧懸掛系統的基本結構是這樣的:負重輪套在平衡肘(類似於一個曲拐)上,平衡肘再套在扭力軸(是用合金鋼之類的材料製成的、具有很大彈性的金屬桿,在外力作用下能夠扭轉。大家可以通過擰火柴棍體會)上,當負重輪遇到障礙物而起伏時通過平衡肘帶著扭力軸一起“轉動”(由於軸的另一端被固定,實際上是被擰動),扭力軸被擰動的過程中大量吸收了負重輪的振動能量,從而使戰車行駛平穩。為防止扭力軸被擰斷,在車體上裝有一個平衡肘限制器,當平衡肘抬高到一定程度碰到焊在車體上的限制器時,扭力軸就無法再轉動了。扭力軸雖然能有效吸收負重輪上升時的劇烈振動,但它迴轉時彈性較大,使負重輪下降較猛,減振動作就不夠“溫柔”。為此,63裝在行走系統的第1、第4負重輪處加裝了葉片式液力減振器(也稱迴轉式液力減振器),讓懸掛系統的減振動作更加“柔和”。

63裝的4個葉片式液力減振器分別固定在車體兩側的液力減振器支架上,並分別與左右第1、第4負重輪的平衡肘相連。它由減振器體、隔板、葉片及軸、減振器蓋、連線臂和拉桿組成。隔板裝在減振器體內,隔板上的隔牆與葉片配合,將減振器內腔分成四個工作室,並充滿減振液。兩個葉片上均裝有一個單向工作活門,當工作室1的液壓增加時,這個單向活門就被頂開,使液體由工作室1流向工作室2內。整個減振器固定在車體兩側的液力減振器支架上,減振器通過一個連線臂與平衡肘相連,當平衡肘上下運動時,通過連線臂同時也帶動減振器的葉片軸一起轉動。其減振的基本原理是這樣的(見右上圖):坦克行駛中遇到凸起障礙物負重輪升起時,平衡肘上升的同時經連線臂帶動減振器的葉片軸一起鏇轉,葉片轉動後使工作室1的容積減小,壓力增大,液體便頂開單向工作活門流到工作室2。由於工作室1的液體經單向活門流向工作室2時的阻力較小,因此,扭力軸能充分扭轉而吸收振動能量,緩和了對車體的衝擊。當越過障礙物負重輪下降時,平衡肘經連線臂帶動葉片軸迴轉,工作室2的容積減小,壓力增大,但此時的單向工作活門是關閉的,因此,液體只能從葉片與減振器體之間的狹小間隙流到工作室1,液體流動的阻力很大,因而吸收了扭力軸迴轉時所釋放的巨大能量,使車體振動很快衰減。葉片式液力減振器起到了幫助扭力軸吸收振動能量的作用,特別是當負重輪下降時它能有效地阻止扭力軸的快速反彈,使負重輪下降更輕柔。但是,由於葉片式液力減振器的兩個工作室容積有限,減振效果仍不理想。為改變這一狀況,63—1裝採用了更為先進的筒式液壓減振器,而且數量也增加到6個。

63—1裝的行走系統共安裝了6個筒式液壓減振器,分別安裝在每側的第1、第2和第5平衡肘上。筒式液壓減振器由外筒、內筒、活塞、活塞桿等部件組成,外筒通過一個連桿與平衡肘和負重輪相連,內筒通過筒臂與車體相連,內外筒之間充滿了減振液體。其減振的原理與本刊以前介紹的火炮駐退機和復進機的原理差不多:當負重輪上升時帶動活塞一起移動,將活塞上部的液體通過很多通孔壓向活塞下部空間,由於通孔很小,液體在流動過程產生了很大的阻力,從而起到減振作用;當負重輪下降時,活塞下部的液體又被壓回到上部空間內,同樣起到減振作用。也就是說,筒式液壓減振器的活塞無論是上升還是下降,都有較大的阻力,使扭力軸無論是扭轉還是迴轉都變得比較“溫柔”,其減振能力要比葉片式減振器提高50%以上。而且它還有一個顯著特點,就是當活塞上升到頂部後,頂部還有一個彈簧進行最後的緩衝減振,如果活塞壓縮彈簧繼續上升就頂到上蓋了,此時,活塞與車體連成一體變成剛性振動,可以有效避免扭力軸被擰斷。所以,該減振器不僅減振效果好,而且還省了一個限制器,使懸掛系統的結構更簡單、系統質量更小。如果每個負重輪都裝上筒式減振器,其效果就與油氣彈簧懸掛系統接近了,當然,成本也會大大提高。其實,油氣懸掛系統的基本原理與筒式液壓減振器類似,只不過是結構更複雜,而且有的還裝有液壓裝置,能使懸掛系統鎖死不動,並能調整車高(如日本新研製的TK-X坦克等)。懸掛系統改為筒式減振器,恐怕是63—1裝的最大特色之一。

四是負重輪的結構做了重大調整,使行走系統的可靠性和性能有了較大幅度的提升。63—1裝除了減振器是看點外,其負重輪也發生了較大的變化,向現代裝甲車邁出了一大步。首先是負重輪由單輪緣結構改為雙輪緣結構,負重輪盤用專用螺栓固定在鋁製輪轂上(輪轂內有兩個錐形軸承)。63—1裝的負重輪為雙輪緣結構,也就是負重輪的中部卡住導齒,而不是原車的履帶導齒在負重輪外邊卡住負重輪,這樣,履帶就不容易脫落二日前,國產二代以上坦克裝甲車輛的負重輪都是雙輪緣結構,再沒有單輪緣結構的了。其次是由大直徑的負重輪改為中直徑的負重輪。63—1裝負重輪的直徑由原車的760毫米改為650毫米,其動行程由170毫米提高到210毫米。第三是負重輪數量由每側4個改為5個,提高了行走系統的支撐能力。第四是每側安裝了3個直徑為260毫米的托帶輪,使履帶的張緊程度更好。第五是誘導輪由整體式改為雙輪盤組合式(2個輪盤用專用螺栓固定在輪轂上),使誘導輪能夠更有效地甩掉履帶上的泥土。第六是採用了新型履帶和履帶掛膠技術。該車的履帶板由單銷雙誘導齒改為單銷單誘導齒結構,寬度為380毫米、節距為150毫米。履帶板與負重輪的接觸面掛上了橡膠,可有效降低負重輪與履帶之間的振動;與地面接觸的下板體也掛上了可更換的橡膠塊,徹底解決了裝甲車不能上公路行駛的問題。該車還可使用雙銷單誘導齒的掛膠履帶,能進一步增加履帶的使用壽命。另外,該車還加裝了高射機槍槍塔,槍塔由8毫米厚的鋼裝甲板焊接而成,可防炮彈破片和100米距離上的7.62毫米穿甲彈。

除上述改進外,63—1裝還對側減速器的被動軸與主動輪聯結型式做了修改,將花鍵聯結改為法蘭盤聯結,提高了被動軸的壽命;主動輪齒盤內側增加了多邊形的橡膠圈,進一步降低了行駛中的振動和噪聲。

評價

改進後的63—1裝的戰技性能有了較大幅度的提升,特別是行走系統已經接近了國產二代裝甲車的,水準了。在該型裝甲車和63式外貿履帶式裝甲輸送車的基礎上研製成功的外貿型85式履帶式裝甲輸送車,實際上就是國產二代履帶式裝甲輸送車了。所以,63—1裝儘管沒有裝備部隊,但它在我國裝甲車發展史上卻具有十分重要的意義。