鐵道部

是主管鐵路工作的國務院組成部門。其主要職能是:擬定鐵路行業發展戰略、方針、政策和法規,制定國家鐵路統一的規章制度並監督執行;擬定鐵路行業的發展規劃,編制國家鐵路各項年度計畫並組織指導實施;負責鐵路建設的行業管理,組織管理大中型鐵路建設項目的有關工作;擬定鐵路行業的技術政策、標準和管理法規,組織重大新技術、新產品的研究和成果鑑定;推動和指導鐵路改革;任免鐵路企業和鐵道部直屬單位主要領導幹部;負責國家鐵路財務工作,安排使用全路建設基金和資金,管理國家鐵路事業經費;統一管理全國鐵路調度指揮工作,監督、檢查全行業安全生產和路風建設;管理國家鐵路外事和對外經濟合作交流工作;負責國家鐵路系統黨的建設和思想政治工作,管理職工隊伍建設等。

鐵道部主要內設機構及職能:

1.辦公廳。綜合協調部機關工作;組織起草重要檔案、報告;負責文秘、

中國鐵道部

中國鐵道部2.政策法規司。組織擬定鐵路綜合性的經濟政策和鐵路行業法規;研究並組織指導鐵路經濟體制改革工作;依法辦理行政複議工作。

3.發展計畫司。編制鐵路中長期發展規劃和年度建設計畫;辦理大中型建設項目審定的有關工作;組織編制合資鐵路、地方鐵路建設計畫的有關工作;管理國家鐵路戰備、節能、環保工作;歸口管理利用外資工作。

4.財務司。組織財會監督,維護國家投入鐵路資本的權益;擬定國家鐵路運輸收入清算規章;負責鐵路建設基金、資金和鐵路價格的管理工作;管理國家鐵路事業經費。

5.科學技術司。編制鐵路科技發展規劃和計畫,擬定技術政策、標準和管理規章;負責鐵路技術監督工作;組織重大科技項目攻關、科技合作交流、技術引進工作。

6.人事司。管理部屬單位領導幹部和部機關國家公務員;負責國家鐵路人事工作;向合資鐵路推薦代表國家鐵路的經營者人選。

7.勞動和衛生司。負責國家鐵路勞動工資巨觀調控,編制工資總額計畫;綜合管理勞動工資、機構編制、中等技術及職工教育和衛生防疫工作;指導國家鐵路的再就業工作。

8.建設管理司。擬定鐵路工程建設的標準、規範、規章;管理鐵路工程建設項目設計鑑定;管理鐵路建設、設計、施工和監理單位的資質審查;協調、監督大中型鐵路項目建設並組織竣工驗收。

9.國際合作司。負責鐵路外事工作;管理國家鐵路對外經濟合作交流工作。

10.安全監察司。擬定鐵路行車安全法規、制度並進行監督檢查;管理勞動安全、鍋爐壓力容器安全和勞動保護工作;參與和組織重大事故的調查處理。

11.運輸局。擬定鐵路運輸政策、法規和規章;培育和規範鐵路運輸市場;統一管理全國鐵路運輸調度指揮工作;負責國家鐵路運輸的巨觀管理。

12.公安局。管理鐵路治安保衛工作;組織管理專運、特運的安全警衛;指導鐵路治安綜合治理和消防工作。由鐵道部、公安部雙重領導,業務工作以公安部為主

發展歷程

中國鐵路迄今已有100多年的歷史:從其第一條營業鐵路——上海吳淞鐵路——1876年通車之時算起,是123年;從其自辦的第一條鐵路——唐胥鐵路——1881年通車之時算起,也有118年了。百餘年來,中國的鐵路事業經歷了新舊兩個根本性質不同的社會。無論從政治上還是從經濟上,這都決定了它在其發展歷程中必然會遭遇到兩種迥然不同的命運和前途。

舊中國的鐵路事業,雖是史無前例的產業,但卻帶有半封建半殖民地的性質。它的建設、發展和經營都被控制在帝國主義、封建主義和官僚資本主義的手裡,其發展之緩慢和經營之慘澹,自不待言。新中國的鐵路事業雖以舊中國的鐵路設備為其物質基礎,但由於在共產黨和人民政府領導下,一貫堅持自力更生、艱苦奮鬥、勤儉建國的方針,70年代後期以來又貫徹執行改革開放的政策,不僅迅速而徹底地改變了舊鐵路的半封建半殖民地性質,而且取得了前所未有的輝煌成就。

當然,新中國的鐵路事業在其長達50年的發展歷程中,也不是一帆風順的。它經歷了由小到大、由少到多和由弱變強的漸進過程,在其前進的道路上不乏平坦與坎坷,歡欣與痛惜,經驗與教訓,勝利與失敗。

這50年是中國鐵路自強不息、堅忍不拔、披荊斬棘、前赴後繼的50年,這50年又自有其曲折的變化和發展。20世紀70年代末和80年代初,中國鐵路進入改革開放新時期。在新的路線和新的方針、政策指引下,鐵路事業推陳出新,突飛猛進。

起步艱難的晚清鐵路

鐵路是“工業革命”的產物,是蒸汽機套用於運輸的結果,是社會經濟、技術不斷發展的必然;對中國來說,自己大地上的第一條鐵路——上海吳淞鐵路——卻竟是非法的“舶來品”。19世紀,工業革命的發展推動交通運輸業的革命和發展,蒸汽機的出現及套用為鐵路運輸以蒸汽機車為動力奠定了基礎。鐵路運輸的高速度、大運量吸引著不少工業發達的資本主義國家興建鐵路。英國首先於1825年建成世界上第一條公用鐵路——斯托克頓至達林頓鐵路。繼英國之後,美國、法國、比利時、加拿大、德國、義大利等國也相繼修建了鐵路。亞洲諸國因工業比較落後,修建得晚了一些,其中日本在前,印度次之,中國在後。中國自辦鐵路,比世界上最早建成的一批鐵路晚了大約半個世紀。

中國有鐵路始於清朝末期。中國修建鐵路所以落後於人,當然與經濟落後、工業不發達有關,但更主要的還是由於清政府腐敗、保守、專制,唯祖宗之規是從,不肯接受新生事物。當時,中國的有志之士已把世界鐵路的信息傳入國內。被稱為“開眼看世界之第一人”的林則徐,在他主持編譯的《四洲志》中介紹了外國修建鐵路的情況。清末地理學家徐繼畲編著的《瀛環志略》,也提到了外國修建鐵路的情況。太平天國乾王洪仁王乾在其《資政新篇》一書中,主張製造“如外邦火輪車”,計畫“先於21省通21條大路,以為全國之命脈”。這些都未能使清王朝統治集團發聾振聵。他們把修建鐵路、套用蒸汽機車視為“奇技淫巧”,認為修鐵路會“失我險阻,害我田廬,妨礙我風水”,因而頑固地拒絕修建鐵路。

清政府不許中國自己修建鐵路,不等於外國列強不圖謀在中國修建鐵路。後者主張在中國修建鐵路,既因為它們看中了中國地大物博,有廣闊的掠奪前景,又因為修鐵路體現著它們侵略策略的改變,其目的是“以新辟的道路和交通,來代替舊時的戰爭和併吞領土的政策”。於是,隨著中國在鴉片戰爭中的失敗,英國帝國主義長驅直入,眾多的帝國主義列強也乘機而來,它們不斷提出要在中國修建鐵路的計畫和照會。英國殖民地印度的總督提出“八莫路”計畫,企圖修建由緬甸仰光沿伊洛瓦底江,經過八莫到達中國騰越和大理的鐵路。英國殖民捷運路的專家提出以漢口為中心,向中國四面八方修建鐵路的方案。英、美等國在上海的商行聯合請求修建從蘇州到上海的鐵路。英國甚至指使一位名叫杜蘭德的商人出面,在北京的宣武門附近修建了一條長約0.5公里的小鐵路,企圖以實物作廣告而 事誘惑。所有這些,都沒有使固守祖規朝制的清朝王室為其所惑,為其所動。

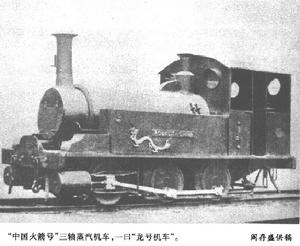

中國大地上的第一條營業性鐵路——上海吳淞鐵路(又稱淞滬鐵路)——就是在這樣的背景下,由英、美合謀,詭稱修建從吳淞到上海的一條“尋常馬路”,把“吳淞道路公司”變成“吳淞鐵路公司”,由英國在華的代理人——怡和洋行——背著清政府擅自在中國的土地上修建的。當中國政府要求其停止行車時,狡猾的英方卻要中國出銀28.5萬兩,分3次交款贖回,而在贖款未交清之前,仍然繼續行車。更可悲的是,昏庸、守舊的清政府在交齊贖款之後,竟把這條有用的鐵路給拆除了。由此可見,清政府的當權者把鐵路視為“奇技淫巧”,到了何等荒謬的程度。

吳淞鐵路這個“短命鬼”,雖是帝國主義勢力開始對中國逐步改變侵略和擴張手段的產物,但它的一現,卻讓國人見識了鐵路這一新生事物,讓國人認識了改變舊的運輸方式、提高運輸效率是多么必要、多么重要。雖然從1877年拆除吳淞鐵路到1894年中日甲午戰爭爆發,列強始終未能實現其再在中國修建鐵路的圖謀,但是中國的有志之士卻一直在為修建中國自己的鐵路而奔走呼喚,清政府內部的洋務派與頑固派也圍繞著是否修建鐵路的問題不斷爭鬥。

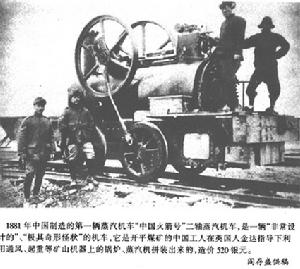

1879年,洋務派首領李鴻章為了將唐山開平煤礦的煤炭運往天津,奏請修建唐山至北塘的鐵路。李鴻章的奏請開初得到清政府的批准,隨後便遭到頑固的王公大臣的群起攻擊。他們說什麼火車會“煙傷禾稼,震動寢陵(指位於河北遵化附近的清朝皇陵)”,會“驚耳駭目,鬼神呵譴”。他們的結論是,鐵路“為祖宗所未創,應當立予停止,以維國本而順輿情”。面對強大的守舊勢力,清政府的當權者撤銷了原議,決定將鐵路縮短,僅修唐山至胥各莊一段,胥各莊至蘆台間開鑿運河,連線薊運河,以達北塘海口;為避免機車震動寢陵,決定由騾馬牽引車輛,直到第二年才以由鍋爐改造的蒸汽機車牽引。

這條長約10公里的運煤鐵路,被後人稱為“中國鐵路建築史的正式開端”。它的建成通車,雖比西方最早修建的鐵路——英國斯托克頓至達林頓的鐵路——晚了半個世紀,但卻給中國朝野和各省紳商創辦鐵路帶來不小影響。

當唐胥鐵路於1887年展修至蘆台,1888年展修至天津,達到全長130公里之時,李鴻章準備再向西延伸,修建天津至北京通州的津通鐵路,以“外助海路之需,內備徵兵入衛之用”,但是又遭守舊派官僚的群起反對。他們上了數十道奏摺,認為修建津通鐵路將使京師“洞開門戶”,一旦有變,外人將“風馳電走,朝夕可至”。清朝皇室疑竇叢生之下,敕令各省大員“各抒己見”。兩廣總督張之洞奏請緩建津通鐵路,改修“無慮引敵”的盧漢鐵路(盧溝橋至漢口)。慈禧太后深恐李鴻章北洋勢力太大,欲以張之洞牽制之,遂採納張之洞的建議,於1889年5月下詔書斥責頑固官僚“偏執成見,不達時務”,宣布鐵路為“自強要策”,應當“毅然興辦”,統籌全局,“次第推行”。至此,清政府才算開始轉變其頑固反對修建鐵路的態度。清政府轉變態度,還與修建宮廷鐵路一事有關。李鴻章等為促發慈禧對鐵路的興趣,曾動用海軍建設經費於1888年在北海、中海西側修建了一條長約2公里的宮廷鐵路。這條鐵路由靜清齋至瀛秀園,途經紫光閣,故稱紫光閣鐵路。慈禧經常乘坐由太監牽引的豪華進口車廂,去靜清齋進午餐。這種投其所好的做法既博得慈禧的歡心,又促使頑固派不得不改變其反對修建鐵路的態度。

從1881年唐胥鐵路建成到1894年發生中日甲午戰爭,是中國鐵路的首創階段。這一階段內,清政府由於洋務派和國內有志之士的不斷建議和提倡,不但改變了修建鐵路會“失我險阻,害我田廬,妨礙我風水”的認識,而且接受中法戰爭失敗的教訓,又進而從加強海防上認識到“鐵路開通可為軍事上之補救”,終於確定興建鐵路的方針,建立鐵路公司,開始有籌劃地修建鐵路了。

於是,唐胥鐵路得以繼續向前延伸;於是,為開採大冶鐵礦和創辦漢陽鐵廠,於1894年建成乾支線28公里的大冶鐵路;於是,為應付“俄患日亟”而展築關東鐵路,在山海關設立“北洋官鐵路局”,將唐胥鐵路由唐山向北展築,於1894年修至中後所(今綏中縣),後因發生中日甲午戰爭而停頓,形成西起天津、東到中後所、長348公里的山海關內外鐵路;於是,為加強海疆,從1887年起,以士兵為勞力修築台灣鐵路,其台北向東到基隆的一段於1891年完成,台北向西南到新竹的一段於1893年完成,兩段共長107公里。

列強掠奪中國鐵路權益的圖謀,並未因吳淞鐵路的贖回、拆除而中輟,隨著中國在甲午戰爭中的失敗,它們大規模地掠奪中國鐵路權益的行動開始了。從清政府末期至袁世凱篡權稱帝,這樣的行動曾有兩次。

第一次在1896年至1903年之間。1895年,中國在甲午戰爭中失敗,被迫簽訂割地賠款的馬關條約。列強乘劃分勢力範圍之機,利用各種手段,或直接建築和經營,或假借中外合辦之名,或通過貸款的形式,貪婪地掠取在中國的築路權。

到1904年日俄戰爭前,1萬多公里中國的鐵路權益先後落入列強之手:法國取得滇越鐵路,德國取得膠濟鐵路,英國取得滬寧鐵路和廣九鐵路,比利時取得盧漢鐵路和汴洛鐵路,俄國取得中東鐵路和南滿鐵路,美國取得粵漢鐵路和廣三鐵路。受中國人民反帝愛國的義和團運動的影響,這些鐵路並未全部建成通車。

第二次在1912年清政府垮台到1918年第一次世界大戰結束。這個時期,竊取辛亥革命成果的北洋軍閥首領袁世凱繼承清政府的衣缽,成了帝國主義侵略中國的新工具。袁世凱利用當時“政權開放、利用外債”的輿論,變本加厲地大借外債、拍賣路權,僅僅四五年時間就簽訂9項鐵路借款契約,出賣11條鐵路的權益。列強又在較短時間內取得了總長達1萬公里的鐵路權益,只是由於受第一次世界大戰的影響,這些權益才大部未得實現。

日本帝國主義在甲午戰爭至第一次世界大戰前後,趁機猖狂掠奪了中國的不少路權。它提出在福建和從福建向江西、浙江修建鐵路的要求,並繼承德國在山東的高韓(高密至韓莊)、順濟(順德至濟南)兩路路權,還在東北取得了吉會(吉林至朝鮮會寧)、長洮(長春至洮南)、開吉(開源至吉林)、洮熱(洮南至承德)諸路的築路權,以及吉敦鐵路(吉林至敦化)的貸款控制權。

帝國主義接連對中國的軍事侵略和瓜分中國鐵路權益的行徑,不僅加深了中國人民對帝國主義侵略本質的認識,而且也不斷增強了中國人民愛國護路的意識。

國人爭迴路權和商辦鐵路的風潮起於1903年,是以反對美國華美合興公司擅自向比利時銀公司轉讓該公司股票和中國政府發行的粵漢鐵路債票為契機的。當時,美國、英國和比利時的公司為奪取粵漢鐵路的路權,既勾結又爭奪,在“比人乘虛而入”和“美不敵比”的情況下,粵漢路權為比利時從美國手中奪得。國人對這種嚴重違反中國與合興公司所簽訂的《粵漢鐵路借款契約》、置中國政府與中國權益於不顧的惡劣行徑十分憤慨,再加來華的比利時人“異常橫恣,槍斃人命,強占地基,毆傷工人”,因而粵、湘、鄂三省人民,包括官僚、紳士在內的各階層人士紛紛要求廢約並收迴路權。湖南紳商首先於1903年春夏之交聚議廢約,要求“爭回自辦”;繼而湖北紳商提出“將約作廢,歸鄂自辦”;廣東商務局也舉行會議,決定“力爭廢約”、“務期收回主權”。一場爭迴路權和商辦鐵路的高潮,就這樣掀起來了。清政府雖是畏洋媚外,可是難違民意,不得不成立中國鐵路總公司,又向民間資本開放路權。其後4年,以“自保權利”、“收回權利”、杜絕列強覬覦為宗旨,全國共有15個省先後設定了鐵路公司。國人辦路之潮,不斷向前滾動。1905年發生湘、鄂、粵三省收回粵漢路權和蘇、浙兩省保衛滬杭甬路權的鬥爭。1908年湘、鄂兩省呼籲拒借外資,商辦鐵路。1910年湖北省要求準予商辦川漢鐵路。還有如雲南各界人士堅持了數年反對法國修建滇越鐵路的鬥爭。

收回鐵路利權的運動風起雲湧引起列強的不安和清政府的懼怕。英、法、德、美四國不甘放棄已經取得的鐵路權益,向清政府施加壓力。清政府深恐事態擴大,於1911年宣布“幹線國有”,企圖出讓路權,取得外債。這更加激怒了廣大愛國人民。四川省發起保路運動,投入運動的愛國志士形成反對清政府、擁護資產階級革命的一股重要力量。

在商辦鐵路運動中,建成通車的有:蘇、浙兩省商辦的滬杭甬鐵路滬杭段和甬曹段(寧波—曹娥江),廣東省商辦的粵漢鐵路廣州至韶關段,湖南省商辦的粵漢鐵路長沙至株洲段和漢冶萍公司修建的株洲至萍鄉段,以及旅美華人陳宜禧集資興辦的廣東新會鐵路。這些鐵路都是由中國工程師主持修建的。

中國自己設計、自己施工的第一條鐵路——京張鐵路(北京豐臺至張家口)——1909年10月建成通車。它是由詹天佑主持修建的。

清政府籌劃修建京張鐵路,英、俄兩國都爭著承辦,弄得清政府只好決定自辦。1905年京張鐵路局成立,詹天佑被任命為會辦(相當於副局長)兼總工程師。經過實地勘測和縝密比較,詹天佑選定比較切合實際的線路走向:自豐臺、西直門奔南口,穿居庸關,越八達嶺,經康莊、沙城、宣化到達張家口。這條長201公里的鐵路,自南口至岔道城一段,稱為關溝段,地勢險峻,工程艱巨。詹天佑率領中國技術人員和築路工人,戰勝種種困難,將這條國際上公認“工程艱巨的鐵路”4年建成。

自1881年建成唐胥鐵路至1911年清政府垮台的30多年間,全國建成鐵路9000公里,其中,有東北京奉(關外段)、濱綏、長濱、長大、安奉等線,北方京奉(關內段)、京漢、京張、津浦、膠濟、正太、汴洛等線,華東滬寧、滬杭等線,華南株萍、潮汕、廣九等線,西南僅有滇越線(滇段)。

缺乾少支的民國鐵路

歷史的車輪駛進中華民國,鐵路建設的狀況有所改觀。南京臨時政府在其成立之初設有交通部,又先後成立中華全國鐵路協會和中國鐵路總公司。從1928年開始執政的南京國民黨政府,在其長達20餘年的統治中,雖然制訂了大規模發展鐵路的計畫,並一度設立鐵道部統管全國鐵路事業,但建成的鐵路並不多。全國鐵路缺乾少支的狀況,在國衰民窮、連年戰爭的情況下,一直未得改變。從1928年至1937年七七事變的10年間,國民黨政府在關內僅修建3600公里鐵路。東北三省的地方當局從1928年至1931年九一八事變,僅修建900公里鐵路。抗日戰爭時期,國民黨政府在西南、西北大後方,以徵用民工、拆用舊軌及濫發貨幣等辦法,勉強修建1900公里鐵路。

抗日戰爭爆發前後建成的鐵路有:隴海鐵路靈寶至潼關段、西安至寶雞段,粵漢鐵路株洲至韶關段,滬杭甬鐵路蕭山至曹娥江段,浙贛鐵路杭州至玉山段、玉山至南昌段、南昌至萍鄉段,以及江南鐵路(南京—孫家埠)和淮南鐵路(田家庵—裕溪口)。山西軍閥閻錫山以省款購買德國軌料,利用兵工建成同蒲窄軌鐵路。

抗日戰爭勝利後,國民黨政府只顧發動內戰,除個別路段外,基本沒有修建鐵路。

日本帝國主義在侵華期間,利用從中國搜刮來的巨額資財,威逼中國勞工,在東北三省和熱河省修建5700公里鐵路,在華北、華中和華南等淪陷區修建900公里鐵路。

南京國民黨政府在其統治中國的時期,主要是由國內官僚資本與國際壟斷資本相結合,利用中外合資方式修建鐵路。由於國際壟斷資本為中國鐵路提供了軌料和機車、車輛等設備,這就使帝國主義有了再一次掠奪中國鐵路權益的機會。

舊中國鐵路在漫長而苦難的發展過程中,先後經歷了清政府末期、北洋政府時期和國民黨政府時期以及日偽的統治。在這不同的歷史時期,統治階級和統治者對鐵路的重視和管理雖有不同,但都未能擺脫帝國主義列強對中國鐵路權益的掠奪,鐵路的大權始終操在帝國主義以及封建主義、官僚資本主義的手裡。

由於舊中國從清政府末期到國民黨政府垮台,大都處於半封建半殖民地的社會狀態,因而其鐵路事業也不可避免地帶有半封建半殖民地的性質和色彩,整個鐵路事業的發展既緩慢又畸形,既設備雜亂又管理落後。綜合起來,大致有三:

一是數量少、分布偏。全國2萬多公里鐵路到中華人民共和國成立前夕,能夠維持通車的僅有1萬多公里。這僅有的2萬多公里鐵路,又大都分布在東北和沿海地區。偌大的西北、西南只有1000多公里,僅占全國鐵路的6%左右。

二是標準雜、質量差。英、德、比、法、俄、日、美等國把五花八門的鐵路標準都搬到中國。全國軌距寬窄不一,連同一線路上的橋、隧界限和曲線、坡度標準都不統一。列強把本國陳舊、落後的設備高價賣給中國。這些設備不僅質量很差,而且類型極其雜亂,如機車、鋼軌就有百種之多,且30%的車站沒有信號機,70%的線路沒有閉塞設備。設備質量差,線路病害多,行車安全得不到保障。

三是管理分割、經營落後。大部分鐵路借外債修建,又以路產和營業收入為擔保,因而按投資的國別分線設局,分割管理,甚至一個鐵路地區由幾個鐵路局管理。這種情形,直到國民黨政府統治後期才有所改變。各鐵路局各自為政、各行其是,不僅導致一條鐵路實行一種規章制度、一套管理方法,也使車站和機務、工務、電務等設定重複,行車費用和員工人數增多,給旅客、貨主乘車、運貨帶來諸多不便。

當然,鐵路作為現代交通工具,還是為當時的物資交流、人員往來等發揮了重要作用。

艱苦創業的人民鐵路

新中國的鐵路事業,是以舊中國鐵路的技術設備為物質基礎,在人民政權不斷接管、修復既有鐵路的有利條件下創建起來的。中華人民共和國誕生之前,隨著中國共產黨領導的解放區的不斷擴大,人民政權接管、修復和管理的鐵路越來越多。成立於1949年1月的中國人民革命軍事委員會鐵道部(簡稱軍委鐵道部),創建伊始就通過部長滕代遠主持召開的鐵路工作會議突出地強調,統一鐵路的組織和領導以適應戰爭和生產的需要,統一材料的調配和使用以加快鐵路修建的進度,統一鐵路管理的主要規章制度和鐵路修建的規格標準以實現鐵路安全、迅速、成本低的原則,並以“解放軍打到哪裡,鐵路就修到哪裡”作為行動口號,號召廣大鐵路職工大力支援人民解放戰爭。在1949年7月1日於北平召開的全國鐵路職工臨時代表大會上,滕代遠部長在《目前形勢和鐵路工作方針、任務》的報告中,明確提出人民鐵路的辦路方針是“依靠工人階級,團結一切願為人民服務的鐵路從業人員,恢復與建設人民鐵路的鐵路網,為最後消滅反動殘餘力量,加強中國工業化而鬥爭”;提出以“建設一個準確、迅速、安全、經濟、效率高、成本低”的新型人民鐵路為奮鬥目標。

中華人民共和國誕生,中央人民政府鐵道部(簡稱鐵道部)繼而卓有成效地完成了上述各項工作。到1949年底,中國大陸原有鐵路基本均被鐵道部接管,主要幹線基本修復並連線成一個整體。1952年民主改革的勝利完成,初步奠定了新中國鐵路的基礎。

從1953年實施第一個五年建設計畫開始,新中國的鐵路事業進入了有計畫地大規模建設的時期。

第一個五年建設計畫時期,全路廣大職工一方面積極推廣中長鐵路經驗和開展“滿載、超軸、五百公里”運動,使運輸生產“更上一層樓”;一方面與中國人民解放軍鐵道兵指戰員一起,積極回響毛澤東關於“慶賀成渝鐵路通車,繼續努力修築天成路”、“慶賀天蘭路通車,繼續努力修築蘭新路”的偉大號召,於先後建成成渝鐵路、隴海鐵路天蘭段和湘桂鐵路來睦段之後,又在廣大的西南、西北地區展開了大規模的築路活動。

從1952年建成其第一條鐵路——成渝鐵路——算起,到1957年第一個五年建設計畫完成為止,新中國先後建成乾支線6100公里,新增的營業里程占全部營業里程的18%以上。新建的寶成、蘭新兩大幹線以及黎湛、藍煙、鷹廈、蕭穿等線加強了西北、西南與全國的聯繫,改變了一些海防重鎮和海運港口不能以鐵路與內地溝通的狀況;新建的集二鐵路和湘桂鐵路來睦段,為加強中蒙、中越之間的國際往來創造了有利條件。

新中國鐵路的發展歷程並非自始至終都是這樣一帆風順的,其中既有缺乏經驗所致的失誤和曲折,又有自然災害和人為災難的破壞和搗亂。始於1958年的“大躍進”,從願望上講是力圖探索以最短的時間、最快的速度建設社會主義的道路,歷史卻證明這個努力是不成功的。全國是這樣,鐵路部門也莫不如此;由於處於“先行官”的地位,鐵路所受的影響還非同一般。

當時,各行各業都在“大躍進”、放“衛星”,鐵路部門為保證國民經濟實現高指標,不得不脫離實際地提出“多修路,多造車,多拉快跑”的可望而不可即的高指標。如1957年完成貨運量還不足3億噸,1959年卻要達到8億噸,到1972年竟要30億噸。根據這樣高速增長的貨運量的需要,第二個五年建設計畫中的新建鐵路由2萬公里先後增加到3萬和7萬公里,甚至計畫15年內新建12萬公里。急劇增長的運量,要求機車、車輛的生產製造在短時期內翻幾番,要求已經十分緊張的運輸還要集中運力放日裝5萬輛的“衛星”。放了“衛星”之後,運輸秩序紊亂,多日調整不過來,日裝車又隨之回落到3萬輛。

為了多拉快跑,不顧技術設備的實際水平,未經認真試驗,京廣、津浦、京山、沈山、哈大、滬寧六大幹線的貨物列車牽引定數就從2700噸一再提高到3600噸。本就力所不及,偏要拚命去乾,結果一系列列車運緩、退坡問題出現了,壓斷車輛彈簧、損壞車輛軸梁的現象出現了,更嚴重的是“白水錶”(燒乾機車鍋爐)行車致使機車鍋爐損壞或爆炸。問題反映到運輸秩序上,行車事故成倍激增,列車正點率明顯下降。

為保鋼鐵“元帥”升帳,鐵路運輸量急劇增長,不合理運輸也隨之增多。運輸距離延長,空車走行公里加大,更加深了運能與運量之間的矛盾。片面側重運輸礦石、煤炭等物資,擠掉了農業和輕工業產品的運輸,加劇了國民經濟發展比例的嚴重失調。機車車輛修理工廠被不 適當地由修轉造,導致修與造的比例失調。全民大修鐵路的熱潮掀起,鋼材、水泥、木材供應不上,不少線路修了路基鋪不上鋼軌,鋪了鋼軌又配不齊設備,有路也不能通車。

“大躍進”也激發了鐵路職工的生產和工作的積極性。人們提倡共產主義精神,大搞社會主義協作,發揚敢想敢幹的精神,還是為運輸生產創造了不少新成績。在1958年至1960年的3年內,全路共運輸旅客14億人和貨物15億噸,比第一個五年建設計畫完成的總和還多2億旅客和5億噸貨物。

為了糾正“大躍進”帶來的嚴重負面影響,鐵路部門從1961年開始貫徹執行“調整、鞏固、充實、提高”的方針,糾正管理上和生產中的“左”的做法,經過整頓、調整的鐵路事業又出現穩步發展的大好勢頭。1965年,全路貨運量達到4.8億多噸,比1962年增長39%,平均每年增長11%。1964年和1965年連續兩年創出列車安全正點的好成績。1964年每百萬機車總走行公里平均重大、大事故件數降到0.19件,旅客列車的出發、運行正點率接近100%,貨物列車的出發、運行正點率95%。由於勞動生產率提高,運輸生產成本下降,1965年每萬元運輸收入產生利潤4650元,創出歷史最高水平。

令人遺憾的是,剛剛重新走上穩步發展的鐵路事業,又遇到了一場完全人為的嚴重災害——“無產階級文化大革命”。鐵路受衝擊,幾處大動脈患上“血栓”病,嚴重危及整個鐵路運輸的暢通。為了保障鐵路運輸暢通,中共中央和國務院於1967年5月31日決定對鐵道部實行軍事管制,6月12日國務院和中央軍委又決定對全國鐵路實行全面軍事管制。這雖然從組織上初步穩定了動盪不安的鐵路形勢,但隨著“文革”的不斷推進,軍管並未能擋住“文革”災難對鐵路的危害。

由於“文革”的破壞,1967年和1968年鐵路運輸狀況急轉直下。一些線路區段堵塞,煤炭等重點物資運輸上不去,城市的發電用煤和生活用煤十分吃緊。行車事故急劇增加,1967年比1966年猛升25%,1968年又比1967年上升20%。各項質量指標和數量指標明顯下降。經營管理水平大大倒退。1968年末,鐵路運輸生產跌至低谷。各級鐵路軍管會和廣大鐵路職工按照中共中央和國務院的指示力挽狂瀾,在一定程度上減少了動亂對鐵路運輸的破壞,但直到1970年7月鐵道部、交通部和郵電部郵政部分合併成立新的交通部時,鐵路部門仍依然面對嚴峻的形勢和困難的局面。

全路廣大職工在周恩來和李先念、余秋里、粟裕等中共中央和國務院領導人的指示下,在交通部的領導下,堅持批判極“左”思潮,批判空頭政治,批判無政府主義,堅持落實各項政策,從增產節約、安全生產、整頓企業管理、提高設備質量等諸多方面不懈努力,保持了自1969年以來運輸生產開始上升的好勢頭。1973年全路貨運量首次突破8億噸;從1972年起,行車事故連年遞增的局面得到扭轉;鐵路工業總產值開始連年上升;新線建設中的重點工程得到人力和物力上的保證。

但好景不長。1974年,江青反革命集團借“批林批孔”之機把鬥爭矛頭轉向周恩來,鼓吹“法家造反,儒家生產”、“不為錯誤路線生產”,致使一些“造反派”頭頭又肆無忌憚地煽動一些人不上班,拉山頭,批鬥堅持領導生產的幹部,鐵路運輸生產又一次全面下降。全路1974年頭5個月就欠運貨物2100萬噸,6月徐州、長沙、貴陽、包頭等鐵路樞紐相繼堵塞,年底和1975年初京滬、隴海兩大幹線交會的徐州樞紐堵塞。

1975年1月召開全國人民代表大會四屆一次會議後,鄧小平主持中央日常工作。他從整頓鐵路開始著手整頓全國各條戰線。從這一年起,鐵道、交通兩部重新分立。在2月15日至3月8日由中共中央召開的解決鐵路問題的各省、自治區、直轄市主管工業的黨委書記會議上,鄧小平明確指出,要把國民經濟搞上去,當前的薄弱環節是鐵路,鐵路運輸問題不解決,生產部署統統被打亂,整個計畫都要落空。鄧小平提出,解決鐵路運輸問題的辦法是,加強集中統一,建立必要的規章制度,增強組織性、紀律性。之後,中共中央頒發了《關於加強鐵路工作的決定》,即令人難忘的“9號檔案”。檔案規定了一系列切實可行的整頓和加強鐵路的措施和辦法。

全路認真貫徹執行“9號檔案”,幾個嚴重堵塞的鐵路區段,特別是多次堵塞的徐州樞紐先後被疏通。1975年4月,全路20個鐵路局有19個完成裝車計畫,當月日均裝車比2月增長上萬輛,煤炭日均裝車58個月來第一次完成月計畫,卸車也57個月以來第一次完成月計畫。中共中央在“9號檔案”中提出的“四通八達,暢通無阻,安全正點,當好先行”的目標初步得到實現。

鄧小平整頓鐵路、鐵道部認真貫徹中共中央“9號檔案”遭到江青反革命集團的瘋狂抵制和攻擊,他們在鐵路上的追隨者也用種種手段破壞整頓。1976年4月天安門事件後,鄧小平被撤銷黨內外一切職務,全國形勢急劇惡化,鐵路運輸生產又見下降。

災難深重的1976年,由於江青反革命集團的瘋狂破壞,再加唐山大地震的影響,雖經全路職工奮發努力,仍比1975年少運貨物4630萬噸,全國有800多萬噸煤炭運不出來,行車重大、大事故比1975年上升17%,上繳國家利稅比1975年減少7.4億元。

“文革”結束後,自1978年以來,鐵道部根據中共十一屆三中全會關於“把全黨工作的重點轉移到社會主義現代化建設上來”的戰略決策和解決國民經濟比例失調問題的要求以及“調整、改革、整頓、提高”的方針,先後於1979年1月和5月兩次召開工作會議,開始清理鐵路工作中的“左”的思想影響,把工作重點轉移到鐵路現代化建設上來,以調整為中心著手解決鐵路發展中的比例失調問題。

調整的序幕拉開,基本建設的重點被轉移到既有線路的改造上來。舊線改造的投資比例逐年加大,機車車輛配件生產和修理產值所占比重都有大幅度的提高。

科技、教育工作也有加強。鐵道部頒布《1979年至1985年鐵路科學技術發展規劃綱要》,建立總工程師技術負責制,科學技術管理開始走向正常軌道。1979~1981年,鐵道部舉辦4期有分局以上領導幹部參加的企業管理研究班,全路舉辦各類技術業務短訓班1000多個,在5所鐵路高校開辦幹部培訓班,鐵道部對鐵路高等院校發展規劃和專業設定提出了調整方案。

經過幾年的全面調整、整頓,鐵路部門的改革開放逐步地向縱深發展起來。

1982年9月召開的中共十二次代表大會,向全黨和全國人民提出了全面開創社會主義現代化建設新局面的偉大號召。鐵路部門貫徹大會精神,將鐵路的改革開放從“包、放、聯、通、多”等五個方面側重展開:在“利改稅”的基礎上,實行各種形式的經濟承包責任制;逐步下放權力,使企業有更多的自主權;加強路內外各行業各部門之間的聯繫;保證鐵路運輸安全暢通;以運輸為中心,搞好多種經營。

中共十二屆三中全會通過的《中共中央關於經濟體制改革的決定》公布後,鐵路部門根據這一決定的精神提出《關於鐵路改革的意見》,將鐵路改革的中心放到推行經濟責任制上,要求把鐵路企業建成相對獨立、自主經營、自負盈虧的經濟實體以增強活力,提出鐵路的改革要有利於確保全全生產,有利於路風建設,有利於提高經濟效益,有利於調動企業職工的積極性,有利於加快鐵路建設的步伐。

這樣,80年代以來,鐵路認真貫徹歷屆中共黨代會和全國人代會制定的有關方針、政策,認真執行《中華人民共和國鐵路法》的各項規定,經過十幾年堅持不懈的努力,按照中共中央和國務院的要求以及鐵道部確定的任務,先後實行一系列改革、開放、搞活的措施,大大促進了鐵路部門的運輸生產建設不斷向現代化邁進。

20年來,鐵路部門實行的改革開放的措施,主要是:在運輸方面,調整、撤併一些鐵路局和鐵路分局,擴大旅客列車編組,實行機車長交路和輪乘制,開行重載組合列車,發展直達運輸和集裝化運輸,提高列車運行速度,開行“夕發朝至”列車、城際快速列車、旅遊列車、“公交”列車和行包專運列車,開辦“無軌車站”延伸運輸服務;在基建方面,推行投資包乾責任制和招標承包制,多渠道集資修路,逐步改變單靠國家統一投資、由鐵道部獨家修路的做法;在工業方面,發展橫向聯合,開展專業大協作,實行工業品價格改革,資產重組,加快走向市場。

特別引人關注的是:實行全行業投入產出、以路建路的經濟承包責任制,使國家、集體、個人的利益更好地掛起鉤來,創造了良好的經濟效益和社會效益;大力發展起來的多種經營和集體經濟,逐步形成鐵路部門的一大經濟支柱,切實增強了鐵路部門的實力和活力;轉換經機制,擴大企業經營自主權,部分企業試行現代企業制度,逐步走上“產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學”之路;部分運輸、基建和工業等部屬企業先後分別建立集團公司、有限責任公司和控股公司。

於世紀之交召開的中共十五次代表大會提出了建設社會主義的跨世紀奮鬥目標,在調整所有制結構、公有制實現形式多樣化以及完善分配結構和分配方式等一系列理論問題上有重大突破。這為鐵路部門加快推進“三改一加強”(改革、改組、改制,加強企業管理),建立適應社會主義市場經濟的鐵路新體制和新機制提供了新的思路和空間。

為貫徹中共十五大精神,1998年1月召開的全路領導幹部會議提出,經過3年攻堅奮鬥,到2000年基本實現政企分開,力爭大多數鐵路國有大中型企業初步建立現代企業制度,一批大型骨幹企業實現集團化經營,大部分小型企業放開搞活。

新舊中國鐵路歷時120餘載,新中國鐵路只用比舊中國鐵路少1/3左右的時間取得比舊中國鐵路多幾倍、十幾倍甚至幾十倍的成績。

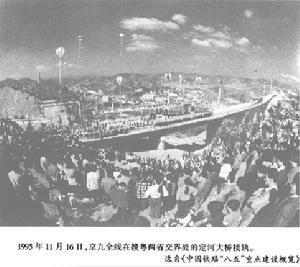

鋼鐵大道四通八達,路網骨架縱橫相交。幾十年來,國家在西北、西南地區建成成渝、寶成、川黔、貴昆、湘黔、成昆、襄渝、天蘭、蘭青、蘭新、包蘭、青藏(到格爾木)和北疆等十幾條幹線,這兩個地區的鐵路營業里程因此由占全路的6%左右上升到24%以上;華東、華北、東北和中南等沿海和內地,也修建了一些幹線和支線。最近幾年建成的京九、南昆兩大鐵路幹線,為路網增添了縱貫南北的新的大動脈,為發展華東、中南和西南地區的經濟、文化,開闢了新的交通要道。

50年來,全國修建的鐵路幹線、支線累計里程36000多公里。到1998年年底,全國鐵路(包括地方鐵路和合資鐵路)的營業里程總延長已達66428.5公里,比新中國建國初期增長3倍以上。昔日,2萬公里路網中,雙線地段不足營業線總長度的4%,電氣化鐵路是空白;而今,僅雙線以上地段就達2萬公里,占營業線總長的1/3,電氣化鐵路1萬公里以上,超過營業線總長度的1/5。現在,全國大陸各省、自治區、直轄市的首府,除西藏自治區以外,都有鐵路與首都北京相通。

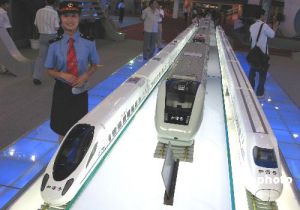

工業生產形成體系,機車車輛自給外銷。鐵路工業經過50年艱苦創業,徹底改變了舊中國鐵路所需機車、車輛等設備完全依賴進口的狀況,可以生產各種類型的先進的機車、車輛設備,其質量、數量都不斷上升。早在1985年,全路全年內燃機車、電力機車產量之和就已達到385台,超過蒸汽機車361台的產量,使中國鐵路的牽引動力的生產進入以內燃機車、電力機車為主的新階段。內燃機車、電力機車的品種增加,質量和功率也不斷提高。主力型機車中,東風型內燃機車和韶山型電力機車的功率一再提高。東風 4B 型功率3300馬力,東風 4C 型3600馬力,東風 8 型4500馬力。韶山型電力機車的功率由3780千瓦提高到4800千瓦,又提高到6400千瓦。這兩種機車不僅成為中國鐵路的主力機車,而且達到了80年代的國際先進水平。車輛的生產也由修到造,由仿到創,達到了能生產不同類型、不同用途的客車和貨車的水平。客車中,除座車、臥車、行李車、郵政車、市郊車和公務車之外,還有雙層客車、輕型客車、國際聯運客車和由本車給電的空調客車。貨車中,除各種通用貨車、專用貨車外,還有適應貨物裝車形體的凹底、長大、雙聯等特殊平車以及新型的家畜家禽車、活魚車和機械保溫車。

50年來,全路各機車車輛工廠共生產各種機車23700多台(其中蒸汽機車9700多台、內燃機車11100多台、電力機車2800多台)、各種客車45600多輛、各種貨車696700多輛。這些機車、車輛不光滿足鐵路本身的需要,還向國內外供應了相當數量。

新中國的鐵路工業已形成一個適應鐵路需要的、多品種和多類型的獨立生產體系。它還生產了鐵路部門所需要的橋樑、通信信號、混凝土軌枕和裝卸、養路、施工等設備和機械。這些產品的生產在數量、品種、質量等方面都有長足的進步。

客貨運量不斷上升,站車服務日臻完善。50年來,鐵路部門不斷改進運輸組織工作,提高客貨運輸的經營水平,大力挖掘運輸潛力,除“文化大革命”那樣的個別年份外,年年完成和超額完成國家計畫,基本滿足了不斷增長的運輸需要;進入改革開放時期以來,按照經濟區劃和貨流、車流情況進一步調整鐵路局的布局,開行重載組合貨物列車,擴大旅客列車編組,提高列車運行速度,創辦旅遊列車及城際“公交”等精品列車,在北京、廣州、上海等大城市套用電子計算機聯網發售客票;同時,不斷提高站車人員的服務水平,延伸運輸服務,改變“鐵老大”作風,教育職工爭做旅客、貨主的貼心人。

50年來,全國鐵路的客貨運輸水平不斷提高。以“九五”中的1998年與“一五”末期的1957年相比,貨物列車平均牽引總重由1520噸提高到2633噸,旅客列車平均旅行速度從每小時34.8公里提高到54.5公里,貨物列車平均旅行速度由每小時25.2公里提高到31.8公里,每營業公里貨運密度由503.9萬噸公里提高到2129.4萬噸公里,客貨換算周轉量由1707億噸公里增加到15952億噸公里。

教育科技空前發展,攻關挑梁後繼有人。新中國成立初期,全路僅有2所專業大學、1所鐵道技術研究所,以及為數不多的中等專業學校和技工學校。2所大學的在校生不過千餘人。而今全路已有高等院校10所、中等專業學校50所、技工學校97所,還有一大批職工大學和中專以及各類幹部管理學院。10所高等院校普遍建立學士學位制度,大部分學科可授碩士學位,西南交通大學、北方交通大學和長沙鐵道學院還分別可授橋樑隧道及結構工程、鐵道牽引電氣化與自動化、鐵路信息與控制和機率論與數理統計等專業的博士學位。10所大學在校生52000多人。

今日的鐵道部科學研究院設有運輸、機輛、鐵建、通號、計量和電算等眾多研究所以及西北、深圳等分院。它擁有數千人的科研隊伍,已逐步發展成為全路綜合性、多學科的專門研究鐵道科學技術問題的研究實驗中心、科技信息中心和產品質量檢驗中心,全面擔起研究並解決鐵路部門運輸生產建設的重大技術關鍵問題的任務。鐵路系統的工業、基建和衛生部門以及高等學院,也先後建立一批專業研究所。各鐵路局、工程局和設計院以及一些部屬工廠都有自己的專門研究單位。

50年來,有一大批科技成果獲得國家科技進步的特等獎、一等獎、二等獎和三等獎。成昆鐵路和南京長江大橋等工程的研究成果,獲得國家重大科技成果特等獎。全路已有一支人員多、素質好、專業廣的專業技術隊伍。其中的最優秀人員,有的已當選為中國科學院院士和中國工程院院士。

多種經營異軍突起,工商農貿全面發展。鐵路多種經營已形成以運輸代理、倉儲、商貿、外運和貨櫃服務、旅遊、廣告、飲食服務、房地產、採礦和建材、外經外貿等10個支柱產業為重點的經營體系。其經營規模之大、經營行業之多,都堪稱鐵路歷史之最。它已成為一大相對獨立的經營領域,形成多元經濟的格局,成為鐵路部門的重要經濟支柱之一。

鐵路部門的多種經營的規模、產值、利潤不斷增大。以運營系統來說,1985年初始階段,多種經營企業1500家,從業人員4萬人,收入6.3億元,利潤2億元;10年後,這一系統的多種經營企業已達8000家,從業人員35萬人,資產總額323億元,年營業收入300億元,利潤34億元。

全路多種經營企業的不斷發展,提高了鐵路的整體經濟效益,對安置職工子女就業、分流下崗人員、改善職工生活乃至加速鐵路事業的發展,都起了很重要的作用。

拓寬對外合作渠道,互利互惠友好往來。這些年來,中國鐵路不光保持著與外國鐵路有關國際聯運和技術合作、友好往來的“老節目”,還開拓了經濟技術援助、中外合資合作生產經營、對外承包工程、勞務輸出和進出口貿易等許多新的合作領域。

中共十一屆三中全會後,鐵路對外合作有了空前發展,對外交往和合作的夥伴由原來的蘇聯、東歐和少數開發中國家,不斷擴大至日本、英國、德國、法國、美國、加拿大、澳大利亞等已開發國家。隨著中國重返聯合國,從1979年起,中國鐵路開始參加聯合國亞洲和太平洋經濟社會委員會的活動;從1980年起,被正式恢復國際鐵路聯盟準成員國的地位;從1984年起,又派出代表參加中斷17年之久的鐵路合作組織部長級會議。

鐵路部門的非運輸方面的對外合作有大面積、全方位的推進。對外經濟技術援助曾是中國鐵路對外合作的一大項目,先後受援的國家有朝鮮、越南、高棉、緬甸、坦尚尼亞、尚比亞、盧安達、利比利亞、幾內亞、巴基斯坦等許多國家;對這些國家除一般技術合作,還有無償援助和無息貸款援助。中國對外援建的最大項目——坦贊鐵路工程——體現了中國政府和中國人民對非洲人民的無私幫助。

直接利用外資工作和發展對外經貿業務,是鐵路系統對外開放的重要方面。到1998年鐵路系統各類企業與外商共同投資興辦218家中外合資、合作經營企業,吸收外商投資2.6億美元。“九五”期間,鐵道部以具有較高檔次的中外合作企業為目標,重點抓了大同鑄鋼車輪、南口鐵路軸承、長春捷運車輛、青島四方高檔客車和株洲交流傳動電力機車等5個大型中外合資生產項目。

外經外貿業務雖然起步較晚,但發展相當迅速。70年代末,中國土木工程集團公司為首家從事外經業務的企業,而今全路擁有各類外經外貿經營權的單位已達66家,其規模也大幅增長。據不完全統計,從“七五”以來,全路對外承包工程、勞務合作和設計諮詢等國外經濟合作業務,新簽契約額33.22億美元,完成營業額21.78億美元,外貿進出口業務成交額21.79億美元,實際完成進出口額17.68億美元。

工資福利逐年提高,職工生活日益改善。50年來,鐵路職工的工資水平在起伏中逐步上升。從第六個五年建設計畫以來,全路職工的工資增長較多較快。經過1985年的工資改革,全路職工的平均年工資達到1460元,比1984年增長14%,比1980年增長53%,比1978年增長87%。進入90年代以來,職工工資每年平均增長18%以上。現在,全路職工實際的平均年工資已達11000元左右。

職工住宅的改善經歷了與工資大體相同的過程。50年來,國家和企業用於鐵路職工住宅建設的投資據不完全統計,共有600多億元,建成的住宅面積12000萬平方米。其中,僅第八個五年建設計畫期間,國家和企業用於鐵路住宅建設的投資即為229億元,增加的住宅面積3100萬平方米。最近幾年,全路又購買商品房500多萬平方米,陸續不斷增建大批住宅,許多職工住上了房費較低、質量較高、設備較全的單元式鐵路住宅。

50年來,國家撥出專款為鐵路職工興辦醫療、衛生、保健和托幼事業,建起為鐵路職工服務的文化、體育設施和食堂、浴池。

新中國鐵路取得的成績巨大,但也不能忽視問題的一面。至今鐵路部門所面臨的形勢和任務,依然十分嚴峻和艱巨。一直處於發展中的中國鐵路,始終存在著運量與運能之間的突出矛盾,鐵路運輸能力的增加和運輸質量的提高以及運輸方法的改善,仍然趕不上國民經濟不斷發展和人民生活日益提高的客觀需要。鐵路運輸至今仍相當程度地制約著國民經濟的快速發展,鐵路仍是國民經濟發展中的一個薄弱環節。