前言

中國殲-7Ⅲ戰鬥機

中國殲-7Ⅲ戰鬥機米格-21MF和比斯的性能與早期的米格-21相比有了很大的提高,廣泛裝備於蘇聯、東歐、印度等。遺憾的是,中國的殲-7Ⅲ卻不能說是成功之作。

研究製造

中國殲-7Ⅲ戰鬥機

中國殲-7Ⅲ戰鬥機1982年,宋文驄正式擔任國家“六五”期間重點項目殲-7Ⅲ型飛機總設計師。其人乃中國飛機設計戰術性能氣動布局專業組的創建人之一,早在60年代初已投入了對飛機先進氣動布局的研究,積累了大量技術數據和工程經驗。86年,宋文驄轉任成飛重點型號——國產三代戰鬥機的總設計師。

1979年3月,三機部調整了研製分工。1978年10月又決定由611所負責設計,成都飛機廠為主要試製和總裝廠,貴州011基地承擔機翼和起落架。1976、1978年曾兩次派員出國考察米格-21MF。1979年2月從埃及引進的米格-21MF樣機到達成都飛機廠,1979年10月至1980年5月完成了測繪工作。到1983年,系統工程管理手段在殲-7Ⅲ的研製過程開始發揮了有效作用。1984年4月26日,殲-7Ⅲ型在成都飛機廠首飛上天。

優點特色

中國殲-7Ⅲ戰鬥機

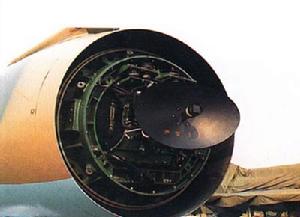

中國殲-7Ⅲ戰鬥機米格-21MF與早期的米格-21F有很大不同,因此殲-7Ⅲ也與殲-7I等非常不同。殲-7Ⅲ的零件變化率為80%,成品變化率為43%,採用新材料37項,新成品190項。具體的改進包括:配備了JL-7全天候J波段截擊雷達,為此進氣口和調節錐增大。JL-7雷達是在317甲型二厘米波段多功能單脈衝雷達的基礎上,針對殲-7Ⅲ具體研製的。其空空工作方式包括B型搜尋顯示、人工截獲目標、配合敵我識別,光學瞄準或平視儀瞄準,尾追攻擊目標。空地工作方式包括測定目標斜距,配合光學瞄準攻擊地面目標。使用橢圓拋物面,單脈衝饋源。發現空中飛機目標的最大距離為30千米(當然,這是很低的一個數字,遠遠不能和第三代戰鬥機裝備的雷達相比)。方位角範圍±45°,跟蹤距離大於15km,角度±45°。使用高度最低700米。有五種抗干擾措施。具有可與外場檢查儀聯接的自檢系統,組合與電纜均可快速拆卸。電路已採用積體電路,結構輕巧、體積小,適於在各種殲擊機、強擊機上安裝。

採用推力加大的渦噴-13(WP-13)發動機。加大背鰭以安裝機背油箱。機身呈流線形加大,以容納更多燃油。換裝較先進的火控系統,垂尾處加裝LJ-2全向告警系統。尾翼弦長加大,以適應氣動外形的改變;採用了吹氣襟翼,這是為國內第一架在結構布局上參照原型機自行設計的附面層控制高效能增升裝置,並首次採用無鉚接盒段全尺寸無孔蜂窩結構件,於1983年11月1日交付第一架份吹氣襟翼,後又陸續提供了試驗和試飛的吹氣襟翼,並於1984年12月完成首批吹氣襟翼的試製任務。殲-7Ⅲ塗裝也改用綠、藍、褐和淺褐色迷彩,後期的改進型號也有採用灰色塗裝。

Ⅲ型採用加強型可收放前三點式單輪起落架,搖臂式前起落架收入前機身,支柱式主起落架機輪鏇轉收入機身,支柱收入機翼。單人全密封座艙,固定式風檔,座艙蓋向右側翻。風擋上方有WG113-1甲型後視鏡,座艙紅光照明。改用與殲-7P相同的IV型(HTY-4)彈射救生座椅。

性能介紹

中國殲-7Ⅲ戰鬥機

中國殲-7Ⅲ戰鬥機機上系統包括:環控系統:YX-5供氧系統;液壓系統:互相獨立的主液壓系統和助力系統、應急電動泵組成;電源系統:1台QF-12D型直流起動發電機,2個15×YG-(2)鹼性蓄電池組,1台JF-12A型交流發電機,DBL-1500D、DBL-750F單相變流機和SBL-500C、SBL-125C三相變流機;燃油系統:機身內有8個軟油箱,背鰭上有1個金屬油箱,機翼內有4個整體油箱。機內最大燃油容量2635升,帶3個副油箱時,全機燃油總容量為4316升;操縱系統:硬式操縱,控制增穩,差動平尾操縱;冷氣系統由主系統和應急系統組成。

中國殲-7Ⅲ戰鬥機

中國殲-7Ⅲ戰鬥機電子設備包括1套KJ-11型自動駕駛儀,1台ADS-1型大氣數據計算機。火控系統包括1部JL-7型單脈衝火控雷達,1套射瞄-8D(HK-03D)型光學射擊瞄準具,後期換裝HK-13A型平視顯示器(含火控計算機)。

導航系統包括1部WL-7型組合式羅盤,1部264甲型雷達高度計,1部XS-6A型信標接收機,1部481型數據傳輸/導航系統,1套HZX-4型航向姿態系統。通訊系統為1部506型雙頻段超短波電台。電子對抗系統有1部605甲型敵我識別器,1台930-2型雷達告警接收機(後期改裝KJ-8602型),2套GT-1/941型紅外/無源電子對抗系統(紅外誘餌/干擾箔條發射器)。

中國殲-7Ⅲ戰鬥機

中國殲-7Ⅲ戰鬥機令人奇怪的是,此後研製的殲-7MG沒把殲-7Ⅲ的改進成果保持下來,沒有脊背油箱,也沒有大進氣錐。這是因為Ⅲ型和前期型號相比,機動性大幅下降。原因是由於增加了重量而發動機推力增加有限,與米格-21MF一樣,光為了維持機體變化後的平衡所需的配重就達到100千克;其次是激波錐加大導致了格鬥時進氣不足,嚴重影響機動性;第三是機身直徑大,增加了阻力。且Ⅲ的雷達探測距離達到26~28千米,但這一數值並沒有為作戰帶來根本性的改善,仍然要依靠地面雷達引導。更致命的是,上述型號研製成功的時間太晚,已經不符合當時作戰的需要。這也是為什麼米格-21MF、比斯大量裝備蘇軍,而中軍則沒有大量採用Ⅲ型的原因之一。

改良機型

中國殲-7Ⅲ戰鬥機

中國殲-7Ⅲ戰鬥機殲-7Ⅲ的改進改型包括殲-7ⅢA,又稱殲-7IV,在中軍飛機命名方法改變後稱殲-7D,同時Ⅲ型改稱C型。D型由成飛設計院、成飛、貴州航空公司聯合研製。D型研製的目的在於改善C型上暴露出的各種問題,取代殲-6甲夜間戰鬥機,與殲-7E、殲-8II等完成夜間防空。1988年開始研製改進,1991年8月20日由劉慶禮駕駛首飛,1994年11月定型投產,95年裝備,99年停產,主要裝備空軍。D型機體比C型粗、長,機身上部有大型背脊,座艙蓋頂部安裝了後視鏡。

主要改進包括換裝HK-13A型平視顯示器,換裝JL-7A型單脈衝火控雷達,加裝JD-3Ⅱ型塔康導航系統,加裝563B型慣性導航系統,換裝WL-7A型無線電羅盤、KJ-11A型自動駕駛儀、換RKL-800A型組合式電子對抗系統。新採用的雙聯23-3A機炮安裝在機腹中線。加裝RKZ-404E型箔條/紅外誘餌投放器、TKR-122型超短波電台。採用了1台渦噴-13FⅠ型渦輪噴氣發動機,推力更大。經上述改進後,D型的全天候作戰能力較C型有較大提高,可使用霹靂-7、霹靂-8等新型紅外近距空空飛彈。但由於航程、機動性等問題無法根治,同樣未得到更為廣泛的套用。D型在外觀上與Ⅲ型非常相似,僅垂尾尖端和根部的天線有所不同。

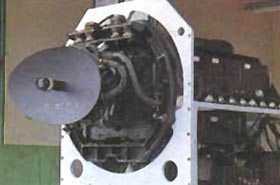

JL-7A型單脈衝火控雷達,探測距離28千米,無故障工作時間70小時,重量100千克

殲-7D基本數據

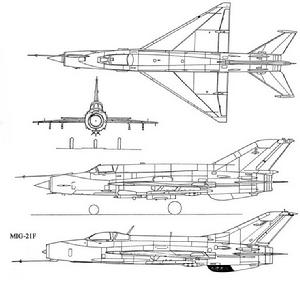

長(含全靜壓管)15.591米;高4.251米(緩衝器未壓縮);翼展7.154米;翼面積23平方米