概述

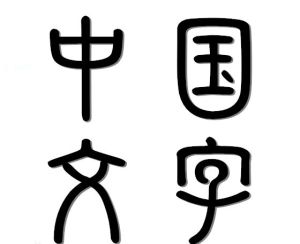

中國文字

中國文字中國文字是歷史上最古老的文字之一。它是當今世界上最古老的文字,也是當今世界上延續至今仍為全球華人廣泛使用的文字。中國文字在當今世界上的各種文字系統中是絕無僅有的表意系統的文字,按年齡計算,恐怕有四、五千歲了,因為遠在公元前十四世紀,它已經是相當發達的文字型系了。在地球上,只有幾種文字比中國文字早,最出名的是在另外兩個古老的文化策源地上出生的古埃及的聖書字和兩河流域的楔形文字。古埃及文字和楔形文字,早在公元前三千年左右已經很發達了,它們記錄了古埃及帝國,古代蘇末王朝,巴比倫王朝,古波斯王朝……的有聲有色的歷史故事。不過這兩種古老的文字,早在公元前後已經被埋在滾滾黃沙和斷垣殘壁之下了,是近代的考古學家的考古發掘才使它們重見天日的。它們都是躺在歷史博物館裡的文字,是文字的化石了。

起源與發展

起源

中國文字

中國文字關於漢字的起源,中國古代文獻上有種種說法,如“結繩”、“八卦”、“圖畫”、“書契”等,古書上還普遍記載有黃帝史官倉頡造字的傳說。現代學者認為,成系統的文字工具不可能完全由一個人創造出來,倉頡如果確有其人,應該是文字整理者或頒布者。

最早刻劃符號距今8000多年

最近幾十年,中國考古界先後發布了一系列較殷墟甲骨文更早、與漢字起源有關的出土資料。這些資料主要是指原始社會晚期及有史社會早期出現在陶器上面的刻畫或彩繪符號,另外還包括少量的刻寫在甲骨、玉器、石器等上面的符號。可以說,它們共同為解釋漢字的起源提供了新的依據。

通過系統考察、對比遍布中國各地的19種考古學文化的100多個遺址里出土的陶片上的刻劃符號,鄭州大學博士生導師王蘊智認為,中國最早的刻劃符號出現在河南舞陽賈湖遺址,距今已有8000多年的歷史。

發展

大約一個世紀以前,中國河南安陽,有一項重大的考古發現,這就是殷墟和甲骨文的發現。從此,中國殷商史的研究進入到一個新時期。按中國古文字學家的意見,甲骨文是“目前所能看到的最早而又比較完備的文字”。它已經比較複雜,已發現多達3000個以上字彙,包括名詞、代名詞、動詞、助動詞、形容詞等數大類,而且還能組成長達170多字的記敘文。所以學者們肯定甲骨文決不是我中國文字的初創階段,在它以前,一定已經有一段較長時間的發展過程了。

一個國家的文字表達和承載著一個國家、民族的文化,文字因國家、民族文化的發展而傳承,國家、民族文化也因文字的傳承而延續、發展。

漢字從甲骨文開始,發展至今已有三千多年,形體不斷簡化,伴隨著中華歷史的演進先後經歷了甲骨文、金文、大篆、小篆、隸書、楷書的字形變化,成為我們今天使用的文字。在大陸地區通常使用的是規範的簡化漢字,在香港、澳門和台灣地區通行的是繁體字。

千年積澱,孕育出了燦爛多彩的漢字文化,甲骨文的出現比兩河流域的釘頭字晚了約2000年,但是漢字卻是古典文字中唯一流傳並使用至今的文字。與中華大地上的各民族文字交融影響並遠播至日本、朝鮮、越南等國家和地區,形成包含30多種文字的漢字文化圈。

它是當今世界上最古老的文字,也是當今世界上延續至今仍為全球華人廣泛使用的文字。中國文字在當今世界上的各種文字系統中是絕無僅有的表意系統的文字,按年齡計算,恐怕有四、五千歲了,因為遠在公元前十四世紀,它已經是相當發達的文字型系了。

古文字遺址

賈湖刻符

八千多年前的河南舞陽賈湖遺址(距今9000—7800年),出土了一批刻符,號稱賈湖刻符。有的學者認為只是刻符,有的認為是文字。香港中文大學饒宗頤曾對賈湖契刻進行了深入探討考證,提出“賈湖刻符對漢字來源的關健性問題提供了嶄新的資料”。北京大學歷史系古文字學家葛英會也認為“這些符號應該是一種文字”。

自張居中和李學勤教授等合作撰寫的《The earliest writing Sign use in the seventh millennium BC at Jiahu,Henan Province ,China 》一文在英國Antiquity雜誌發表之後,引起國內外一些媒體的關注,國外感興趣的學者在《科學》網站還進行了討論。 蔡運章、張居中《中華文明的絢麗曙光——論舞陽賈湖發現的卦象文字》分析:賈湖21個刻符里,已認識的11個字,分別屬於反映易學裡離、坤兩卦之象的卦象漢字。

雲南省社會科學院楚雄彝族文化研究所朱琚元(彝 )副研究員與曲木約直 (彝 )副研究員 ,曾親自到鄭州與舞陽考察,逐一對應釋讀,認定它們是路南古彝文,認為古彝文保留了原始漢字的系統,認為彝族是中原戰爭里古華夏族外遷的一支人群的獨立發展。

雙墩刻符

七千多年前的蚌埠雙墩遺址,發現630多刻劃符號,豐富多樣,就同期國內外文化遺存來說,都十分罕見,驚人。符號種類之多、內容之豐富是同時期其他遺址所無法比擬的。雙墩刻符的功能可以分為表意、戳記、計數三大類。 2009年10月24日至25日,30多位來自國內外的著名專家學者聚集蚌埠,就“蚌埠雙墩遺址刻劃符號暨早期文明起源”展開研討。眾多與會專家一致認為,雙墩刻符反映了早期雙墩先民的生活形態,已經具備了原始文字的性質,是漢字源頭之一。

半坡陶符

距今6000年前的屬於仰韶文化的半坡遺址的陶缽口沿上刻的二三十種刻劃符號,即半坡陶符,於省吾認為“是文字起源階段所產生的一些簡單文字”。其中一些是數字。

青墩刻符

屬於長江下游區域良渚文化的江蘇省青墩遺址,距今5000年前,有數字刻符。

莊橋墳刻符

屬於長江下游區域良渚文化的浙江省莊橋墳遺址刻符,距今5000年前,有的連字成句了。

骨刻文

骨刻文是指在獸骨上刻畫的符號——象形文字或圖形文字,在山東集中發現(赤峰、關中等地也有發現),是我國最早的以記事為主的可識文字。2005年,著名考古學家、山東大學美術考古研究所所長劉鳳君教授發現並命名,始稱“東夷文字”,後稱“骨刻文”,並認定刻畫工具為瑪瑙等銳角寶石,形成約在公元前2600~前1300年之間,是龍山文化時期流行的文字。自2010年底開始,著名東夷文化學者、山東省旅遊行業協會專職副會長丁再獻研究員將骨刻文成功系統破譯,從文字的起源和構造等方面較全面的論述了與甲骨文及現代漢字的傳承關係。

陶寺朱文

山西省襄汾縣的陶寺遺址,據放射性碳素斷代並經校正,其年代約當公元前2500~前1900年。1984年考古工作者在陶寺遺址中發現一片扁壺殘片,殘片斷茬周圍塗有紅色,殘片上朱書兩個文字,其中的一個字為“文”,另外一個字專家們有“堯”“易”“命”等多種解釋。中國社會科學院考古研究所研究員、信息中心主任朱乃誠表示,朱書文字比甲骨文還早了1500年。考古學家蘇秉琦先生曾這樣評價:“陶寺文化不僅達到了比紅山文化後期社會更高一階段的‘方國’時代,而且確立了在當時諸方國中的中心地位,它相當於古史上的堯舜時代,亦即先秦史籍中出現的最早的‘中國’,奠定了華夏的根基。”襄汾縣所靠近的東南方翼城縣就是傳說的陶唐氏唐堯的後代的封國唐。

夏代水書

河南省洛陽市偃師二里頭夏墟出土的陶器有24個水書文字。

一種比較折衷的意見認為中國文字“形成比較完整的文字型系”則在距今4000年前的夏朝中、後期。當然,這不是公認看法,因為夏代出土的文字還少。

中國老一輩的歷史學家和古文字學家郭沫若、於省吾曾認為中國文字的產生可以一直追溯到距今6000年前的半坡仰韶文化。郭沫若認為半坡陶缽口沿上刻的二三十種刻劃符號“應該就是漢字的原始階段”。於省吾也認為“這是文字起源階段所產生的一些簡單文字”。但根據一些學者的再研究,以為半坡符號以及在此以後的山東大汶口文化晚期陶尊上的刻劃符號,“跟漢字的形成大概沒有什麼直接關係”,中國的“漢字形成過程”,是“在公元前第三千年的中期”。一種比較折衷的意見,則認為中國文字“在人民中萌芽”為6000年前的原始社會晚期,“形成比較完整的文字型系”則在距今4000年前的夏朝中、後期。

甲骨文

殷墟甲骨文是公認的較為成熟的漢字文字系統。

大約一個世紀以前,中國河南安陽,有一項重大的考古發現,這就是殷墟和甲骨文的發現。從此,中國殷商史的研究進入到一個新時期。按中國古文字學家的意見,甲骨文是“目前所能看到的最早而又比較完備的文字”。它已經比較複雜,已發現多達3000個以上字彙,包括名詞、代名詞、動詞、助動、形容詞等數大類,而且還能組成長達170多字的記敘文。所以學者們肯定甲骨文決不是我中國文字的初創階段,在它以前,一定已經有一段較長時間的發展過程了。

甲骨文的發現是在一百多年前的清光緒,國子堅王懿榮得了大病,四處求醫找藥,無意中發現藥材中有一種刻了文字的龜甲,認為是很有價值的古物,於是便派人此處搜購,原來這些龜甲是河南安陽一帶農民拾獲後賣給中藥店的,後來經研究發現龜甲上的紋路應該就是古老的文字,這個發現轟動了學術界和文化界,從此,甲骨文受到許多學者、古董商和收藏家的重視。 甲骨文是我們目前所發現最早的中國文字,是殷商時代刻在龜甲或獸骨上面的文字,這些文字主要是用來卜斷吉凶的,占卜的過程先利用火燒灼龜甲,龜甲上便會出現裂痕,商代的人們便根據這裂痕卜斷吉凶,並將卜問的事情和結果記錄刻在龜甲上,而這些刻在龜甲或獸骨上的文字便稱為「甲骨文」。

金文

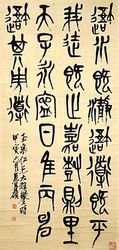

中國文字

中國文字在青銅器上鑄銘文的風氣,從商代後期開始流行,到周代達到高峰。先秦稱銅為金,所以後人把古代銅器上的文字也叫做金文,由於鍾和鼎在周代各種有銘文的銅器里占有比較重要的地位,所以也稱金文為「鐘鼎文」。金文套用的年代,上至商代的早期,下至秦滅六國,約一千二百多年。 和現代的鑄鐵產品一樣,青銅器的鑄造一般也要使用泥制模型,叫做「陶范」,金文是預先雕刻在陶范上再鑄出來的,也有少數則是銅器鑄好後直接刻上的,因為陶范質地鬆軟,雕刻比龜甲、獸骨更為容易,所以早期金文比甲骨文的繪圖性質更強,更為接近原始文字。

小篆

中國文字

中國文字「篆」本是小篆、大篆的合稱,因為習慣上把籀文稱為大篆,故後人常把「篆文」專指小篆。小篆又稱秦篆,是由大篆省略改變而來的一種字型,產生於戰國後期的秦國,通行於秦代和西漢前期。戰國時代,列國割據,各國文字沒有統一,字型相當複雜,於是秦始皇便以秦國的文字篆體,施行「書同文」來統一天下的文字,廢除六國文字中各種和秦國文字不同的形體,並將秦國固有的篆文形體進行省略刪改,同時吸收民間文字中一些簡體、俗字型,加以規範,就成一種新的字型—小篆。

中國文字發展到小篆階段,逐漸開始定型〈輪廓、筆劃、結構定型〉,象形意味消弱,使文字更加符號化,減少了書寫和人讀方面的混淆和困難,這也是我國歷史上第一次運用行政手段大規模地規範文字的產物。秦王朝使用經過整理的小篆統一全國文字,不但基本上消滅了各地文字異行的現象,也使古文字型異眾多的情況有了很大的改變,在中國文字發展史上有著重要的角色。 除了小篆,包含甲骨文、金文,被統稱為中國字的古文字;古文字學的發展,對於促進中國古代歷史、哲學、經濟、法律、文化、科學技術的研究,都具有相當重要的影響與作用。

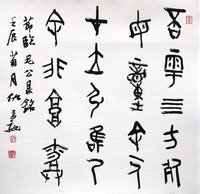

大篆

中國文字

中國文字到了西周后期,漢字發展演變為大篆。大篆的發展結果產生了兩個特點:一是線條化,早期粗細不勻的線條變得均勻柔和了,它們隨實物畫出的線條十分簡練生動;二是規範化,字形結構趨向整齊,逐漸離開了圖畫的原形,奠定了方塊字的基礎。大篆是對後來的小篆而言的。廣義的大篆包括小篆,以前的甲骨文,金文和六國文字。這裡的大篆指通行於春秋戰國時期的秦國文字。由於周平王東遷洛陽,秦占據了西周的故地,同時也繼承了西周的文字,即是繼承金文發展而來的。地域性,有的難以識別。

大篆,也稱籀(zhòu)文。因其著錄於字書《史籀篇》而得名。《漢書·藝文志》:“《史籀》十五篇,周室王太史籀作大篆。”《說文》中保留了籀文225個,是許慎依據所見到的《史籀》九篇集入的,是我們今天研究大篆的主要資料。大篆的真跡,一般認為是“石鼓文”。唐初在天興縣陳倉(今陝西寶鳴)南之疇原出土的徑約三尺,上小下大,頂圓底平象饅頭似的十個像鼓一樣的石敦子。上面刻下的是秦獻公十一年作的十首四言詩,是我國最早的刻石文字,經過失而復得,得而復失。原刻的700多字,現存300多字。這十個石敦現存故宮。因內容記載畋獵之事,命名為“獵碣或雍邑刻石”,唐詩人韋應物認為石的形狀象鼓,改名“石鼓文”,現作為大篆的代表。

石鼓文具有遒勁凝重的風格。字型結構整齊,筆畫勻圓,並有橫豎行筆,形體趨於方正。大篆在相當大的程度上保留西周后期文字的風格,只是略有改變,筆畫更加工整勻稱而已。筆勢圓整。線條比金文均勻,線條化達到完成的程度,無明顯的粗細不均的現象。形體結構比金文工整,開始擺脫象形的拘束,打下了方塊漢字的基礎。同一器物上幾乎沒有異體字。字型繁複,偏旁常有重疊,書寫不便。

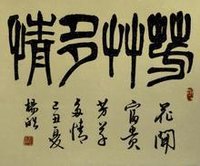

隸書

中國文字

中國文字小篆雖然是較整齊的長方形,結構由均勻圓轉的線條組成,但是書寫起來相當不方便,且字形繁複,由於種種缺點,故在民間很快地出現了一種新字型,將小篆的端莊工整、圓轉彎曲的線條寫成帶方折的,這種字型據說當時在下層小官吏、工匠、奴隸中較為流行,所以稱為「隸書」。到了漢代,隸書取代小篆成為主要字型,中國文字發展歷史就脫離古文字階段進入隸楷階段,漢代以後,小篆成為主要用來刻印章、銘金文的古字型。 隸書的形成使文字從隨物體形狀描書的字元,變成由一些平直筆劃所組成的簡單字元,這種改變大大地提高了書寫的速度。中國文字由小篆轉變為隸書,叫做「隸變」,隸變是中國文字發展上一個重要的轉折點,結束了古文字的階段,使中國文字進入更為定型的階段,隸變之後的文字,接近現在所使用的文字,也比古文字更容易辨識了。

草書

中國文字

中國文字草書,就是寫得草率、快速的字型。草書是輔助隸書的一種簡便字型,主要用於起草文稿和通信,在草書形成的過程中,因為官府的佐、史經常需要使用起草文書,因而影響了草書的流傳。進入東漢後,經過文人、書法家的加工,草書就有了比較規整、嚴格的形體,可以用在一些官方場合,稱之為「章草」,帶有一點隸書的味道,保留了隸書的撥挑和捺筆。草書由於字形太過於簡單,彼此容易混淆,所以無法像隸書取代小篆那樣,取代隸書成為主要的字型。 在楷書產生後,草書在楷書的基礎下進一步發展,不但筆劃之間可以勾連,上下之間也可以連寫,隸書筆劃的某些特徵也消失了,形成了另一種類型的草書,稱之為「今草」。

行書

中國文字

中國文字行書是介於楷書和草書之間的一種字型,不像楷書那么工整,也不像草書那么奔放;如果楷書像人的坐,草書人的跑,那么行書就是人的行走,因為行書比楷書隨便些,可以寫得快,又不像草書潦草的讓人看不懂,所以最受到人們的喜愛。 行書大概在魏晉時代就開始在民間流行了,被稱為「書聖」的東晉大書法家王羲之,創作了大量的行書作品,長期以來價倍受人們的喜愛。行書沒有嚴格的書寫規則,寫得規矩一點、接近楷書的,稱為真行或行楷;寫得放縱一點、草書味道比較濃厚的,稱為行草,行書寫起來比楷書快,又不像草書那樣難以辨人,因此有很高的實用價值。

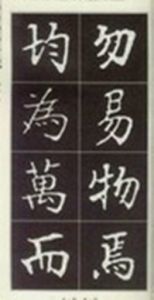

楷書

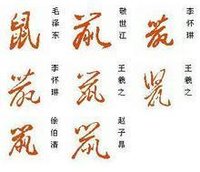

楷書在字型結構方面,與隸書差不多,但楷書將隸書筆劃的寫法改變了,且由扁形的隸書改為基本上呈現方形的楷書,即所謂的「方塊字」。楷書也稱為正書、真書,說明了楷書是提供人學習和運用的正規書體。最早的楷書書法家是東漢末年的鐘繇,從其流傳下來的作品中,還多少殘留著隸書的筆意。楷書在魏晉南北朝時期又經歷了不少變化,到了隋唐之後才基本定型,定型後的楷書,筆劃、結構都相當精緻、嚴謹,楷書行至唐代進行繁榮發展的鼎盛時期,後世多少文人騷客舞文弄墨,或多或少以唐楷為宗,由初唐到盛唐及至元代趙孟頫,更是演化推崇出楷書四聖:

一是:顏真卿即是其中最富革新精神的大書家。顏真卿(709—785),字清臣,京兆萬年(今陝西西安)人。他出身名門,是著名學者顏師古的五世孫。顏真卿為人篤實鯁直,向以義烈聞名於官場,曾為四朝元老,宦海浮沉,不以為意,後奉命招撫謀反的淮西節度使李希烈,為李所殺。

顏真卿的書法淵自家學,但其得以變革的啟迪者,乃吳郡張旭。由於他能兼取百家,自如取捨,留下大量書帖足可見其功力。史學家范文瀾在著述中每及於唐書,皆稱“盛唐的顏真卿,才是唐朝新書體的創造者”。顏的楷書,反映出一種盛世風貌,氣字軒昂;而他的行草,使宋代米芾也心儀斯書,原因是那些書帖往往是在極度悲憤的心境中走筆疾書的,讀者可從本文中領略箇中滋味。情溶於藝,藝才生魂,歷史上大凡優秀的藝術,均不違背此一準則。

顏真卿,一位書壇的巨靈。千百年來,唯顏魯公能比肩書聖王羲之,雄視闊步於書壇。唐代書壇固然以顏真卿為冠冕,而宋代也以顏書為大纛。自茲以往,顏真卿的書魂形成了巨大的向力,而又積澱成中華民族書魂的重要部分。《新唐書·顏真卿傳》贊曰:“雖千五百歲.其英烈言言,如嚴霜烈日,可畏而仰哉!”英烈的日月人生,便是澆灌其書藝奇葩的不竭泉源。

二是:柳公權,唐代宗大曆十三年(公元778年)——唐懿宗鹹通六年(公元865年,終年88歲。京兆華原(今陝西耀縣)人。宮至太子少師,故世稱“柳少師”。他初學王羲之並精研歐陽詢、顏真卿筆法,然後自成一家。所寫楷書,體勢勁媚,骨力道健。較之顏體,柳字則稍清瘦,故有「顏筋柳骨」之稱。穆宗嘗問柳公權用筆之法,公權答云:「用筆在心,心正則筆正。」穆公為之改容,如其筆諫也。宋朱長文《墨池編》中說:“公權正書及行楷,皆妙品之最,草不夫能。其法出於顏,而加以遒勁豐潤,自名家。”他初學王羲之筆法,以後遍閱近代書法,於是極力變右軍法,學習顏真卿,又溶匯自己新意,使他的字避免了橫細豎粗的態勢,而取勻衡瘦硬,追魏碑斬釘截鐵勢,點畫爽利挺秀,骨力遒勁,結體嚴緊,後世學書者不少以柳字為楷模。中國文字進入楷書階段後,字形還再繼續簡化,但字型就沒有太大的變化了,做為我國四大發明術之一的印刷術,就是以楷書做為印書的主要字型,在宋朝刻印的書籍中,楷書被美術化,寫得更加規矩而漂亮,稱為「宋體字」,後來還有模仿宋體字而加以變化的,叫做「仿宋體」。

我們今天閱讀的書籍、報刊上所用的字型,大致上是這一種風格的楷書變體。