背景

中國式扶貧

中國式扶貧 在中國,貧困人口數量多。2014年全國農村貧困人口為7017萬人,其中河南、湖南、廣西、四川、貴州、雲南6個省份的貧困人口都超過500萬人。

貧困區域分布廣。全國不僅有14個連片特困地區,除京津滬3個直轄市外,其餘28個省級行政區都存在相當數量的生活在貧困線以下的民眾。

貧困程度依然深。全國還有20多萬人用不上電,數千萬農村家庭喝不上“乾淨水”,全國還有7.7萬個建檔立卡的貧困村不通客運班車,83.5萬個自然村中,不通瀝青(水泥)路的自然村數33萬個,占39.6%。貧困人口中因疾病導致貧困的比重超過40%,需要搬遷的貧困人口近1000萬。

成績

《瞭望》新聞周刊的數據顯示,1978~2010年,按照中國扶貧標準,累計減少了2.5億貧困人口,如果參考國際扶貧標準,則減少了6.6億貧困人口。2011年至2013年年底,中國在2300元新扶貧標準下又減少了近4000萬貧困人口。中國的貧困發生率由設立新扶貧標準時的12.7%,在去年年底下降到了8.5%。

正是基於中國式扶貧取得的成就,聯合國多個組織的負責人及有關國際組織負責人都曾呼籲其他國家借鑑中國的減貧經驗。

經驗

2014年10月16日,首屆“10·17”論壇在北京舉行。聯合國秘書長潘基文在發給論壇的賀信中指出,“在過去的三十年里,中國的減貧事業有著長足的發展和進步。中國所取得的成績將直接助力聯合國實現千年發展目標。”

中國讓6億多人擺脫貧困的成就為潘基文再次提及。在扶貧主管部門看來,這得益於中國特色扶貧開發道路的支撐。30多年的扶貧開發過程中,主要形成了五大基本經驗。

一是始終堅持把扶貧開發作為戰略部署,納入國家經濟社會全局同步推進,國家發展每前進一步,扶貧標準就提高一次,扶貧開發就深入推進一步。

二是堅持黨委領導、政府主導,把強有力的組織領導作為實現減貧的重要保證。中國將扶貧開發納入國民經濟和社會發展規劃,全面推進。2001~2010年,中央政府共投入財政扶貧資金1460多億元。近年來投入進一步加大,2011年到2013年,僅財政專項投入就超1000億元。

三是堅持依靠發展解決貧困問題,把加快發展作為促進減貧的根本舉措。黨的十六大以來,國家實行統籌城鄉發展,以工促農、以城帶鄉的方針,不斷加大強農惠農政策力度,加大農村基礎設施建設力度,全面實行農村免費義務教育,普遍建立新型農村合作醫療制度,有力促進公共服務均等化。全面建立農村最低生活保障制度,形成了開發扶貧和生活救助“兩輪驅動”的新格局。

四是堅持廣泛動員社會力量,把定點扶貧、東西部扶貧協作、其他社會力量參與扶貧作為推進扶貧開發的基本框架。

(1)定點扶貧方面,國務院扶貧辦副主任鄭文凱介紹,目前參與中央層面定點扶貧的中央和國家機關、企事業單位等共310個,幫扶了全國592個扶貧開發工作重點縣,實現了定點扶貧對國家扶貧開發工作重點縣的全覆蓋。

(2)東西扶貧協作方面,目前東部共有18個發達省市與西部10個省(區、市)(西藏、新疆南疆三地州作為一個貧困片區,整體享受重點扶持政策)建立扶貧協作關係,共涉及29個省(區、市)。僅2013年,東部各省市共向西部貧困地區提供財政援助資金12億元,引導企業協定合作投資5608億元,實際投資3400億元。

(3)軍隊參與扶貧方面,目前軍隊和武警部隊共定點幫扶63個貧困縣(國家扶貧開發工作重點縣40個)、547個貧困鄉、2856個貧困村。主要開展整村推進扶貧開發、支持貧困地區農村和農業基礎設施建設、捐資助學、科技扶貧、醫療衛生扶貧、抗震救災送溫暖等活動。

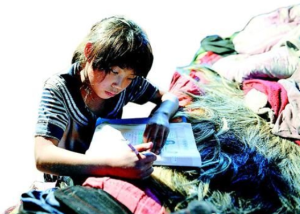

五是堅持開發式扶貧,把增強貧困地區和貧困人口自我發展能力作為實現脫貧致富的主要途徑。除了區域發展外,一方面大力發展教育,使大批農村家庭經濟困難學生通過接受職業教育掌握就業技能。另一方面又加大對貧困地區的金融支持,用財政資金撬動金融資金,促進貧困地區特色產業的發展,激發貧困地區內生髮展活力。

模式

中國式扶貧

中國式扶貧 中國的扶貧開發取得成功,其中一個重要因素就是在扶貧的過程中不斷總結經驗和模式,目前形成了六大有效的扶貧模式。

整村推進扶貧模式

在全國確定了15萬個貧困村,逐村制定扶貧規劃。到2010年底,已在全國12.6萬個村實施過整村推進規劃。其中,國家扶貧開發工作重點縣中的革命老區、人口較少民族聚居區和邊境一線地區貧困村的整村推進已基本完成。

產業化扶貧模式

將產業化扶貧與整村推進、連片開發、科技扶貧相結合,帶動貧困農戶增收。一些重點縣培育了馬鈴薯、經濟林果、草地畜牧業、中草藥、棉花等主導產業,推廣防災抗災技術。同時,扶持扶貧龍頭企業、產業化基地帶動貧困農戶就業。

雨露計畫扶貧模式

對貧困家庭勞動力開展務工技能和農業實用技術培訓,提高增收能力。2004年以來,實施以勞動力轉移為主要內容的雨露計畫,到2010年,培訓貧困家庭勞動力約400萬人次,其中80%以上實現轉移就業。從2010年開始,國家以促進就業為導向,開展了對貧困家庭的初高中畢業生參加職業教育給予直接補助的工作試點。

連片開發扶貧模式

在2011年之前,中國就在135個縣開展了“縣為單位、資源整合、整村推進、連片開發”試點,每個試點縣投入1000萬元財政扶貧資金作為引導,吸引相關部門涉農資金投入產業開發及配套項目,促進了貧困農戶穩定增收。2011年,中央進一步劃定了14個特殊連片特困地區,將其作為扶貧攻堅主戰場。

移民扶貧模式

截止到目前,中國政府對780餘萬貧困人口實行了扶貧搬遷,有效改善了這些民眾的居住、交通、用電等生活條件。在推進工業化、城鎮化的進程中,一些貧困地區把扶貧搬遷與縣城、中心鎮、工業園區建設和退耕還林還草、生態移民、撤鄉並鎮、防災避災等項目相結合,在促進貧困農民轉移就業的同時,改善了這些民眾獲得公共服務的條件。

根據國務院扶貧辦的統計,“十二五”期間,各地移民扶貧共涉及1101萬人、277萬戶;資金投入4012億元,其中財政專項扶貧資金426億元。

特困地區綜合治理扶貧模式

為了解決制約貧困地區發展的突出問題,中國政府在一些特殊類型的困難地區開展了符合當地特點的扶貧開發工作。抓住主要矛盾,整合各方資源,集中力量攻堅。在一些地區探索綜合治理、連片開發的經驗。在汶川、玉樹地震災區,把貧困地區的防災減災與災後恢復重建有機結合,全面推進災後恢復重建。

所面問題

當前,貧困問題已成為全面建成小康社會的短板,中央決策部門對此也有清醒認識。具體到現實中,受多方面因素的影響,中國貧困問題依然十分突出。

貧困狀況依然嚴峻,按照中國政府標準還有8249萬貧困人口,參考國際標準還有2億多。全國有12.9萬個貧困村,832個國家扶貧開發工作重點縣和連片特困地區縣;貧困程度還比較深。貧困人口不僅收入水平低,一些地方還面臨著吃水、行路、用電、上學、就醫、貸款等諸多困難;扶貧攻堅任務十分艱巨。大部分貧困地區的貧困人口集中分布在生產生活條件比較差、自然災害多、基礎設施落後的連片特困地區,這些地方的貧困問題是扶貧工作難啃的硬骨頭。與此同時,扶貧開發工作中也存在著不科學、不適應、不到位和不可持續的問題。比如政策體系尚需完善。扶貧工作中不同程度地存在管理體制不順、各級職責不清,政策落實不到位等問題,一些地方扶貧資金使用管理存在違規現象。另外,社會扶貧參與度也不夠。全社會廣泛參與扶貧的平台尚未建立,支持、引導、監管等政策也不夠健全。按照到2020年全面建成小康社會的要求,扶貧開發還需要做出更多更大的努力。

未來扶貧方向

針對新時期扶貧開發工作面臨的形勢,2013年,中辦、國辦印發了《關於創新機制紮實推進農村扶貧開發工作的意見》,提出六項機制改革,並明確了未來需要推進的十項重點工作。

前,相關工作正穩步推進。鄭文凱表示,今年扶貧開發重點工作是“三個三”:一是完成三項重點任務,減貧1000萬人以上、貧困村貧困人口建檔立卡、駐村幫扶工作隊對貧困村全覆蓋,,二是培育三個扶貧工作品牌,雨露計畫、易地扶貧搬遷、扶貧小額信貸;三是改革建立貧困縣三項機制,改革考核機制、建立約束機制、完善退出機制。同時,積極創新社會參與機制,廣泛動員社會力量參與扶貧。

精細化扶貧是啃下硬骨頭的關鍵。國務院扶貧辦今年以來啟動了大規模的建檔立卡工作,這項工作也被列為今年扶貧工作的“一號工程”。按照工作計畫,2015年早些時候,扶貧辦將建成全新的建檔立卡數據。

國務院扶貧開發領導小組副組長、辦公室主任劉永富說:“精準扶貧是打贏全面建成小康社會扶貧攻堅戰的重要保障,實施精準扶貧戰略根本目的是確保黨和政府的政策實惠落到貧困民眾的身上,確保貧困地區、貧困民眾儘快實現穩定脫貧的目標。”