中國古代書院

正文

中國封建社會特有的一種教育組織和學術研究機構。一般為著名學者私人創建或主持的高等學府。從唐中葉至清末,它對中國古代教育、學術的發展和人才的培養,都產生過重要的影響。書院的名稱始於唐代,最初是官方修書、校書和藏書的場所,如麗正修書院(後改名為集賢殿書院)建於唐玄宗開元十一年 (723),書院主管人員的職責是“掌刊輯古今之經籍,以辨明邦國之大典,而備顧問應對",兼作皇帝的侍讀,“以質史籍疑義”。此外,唐代有些私人讀書講學之所,也稱為書院,如:皇寮書院,在江西吉水縣,唐通判劉慶霖建以講學;松州書院,在福建漳州府,唐陳珦與士民講學處;義門書院,在江西德安縣,唐義門陳袞即居左建立,聚書千卷,以資學者,子弟弱冠,皆令就學;梧桐書院,在江西奉新縣, 唐羅靜、羅簡講學之處。

書院盛於宋初。唐末五代時期,由於連年戰亂,官學廢弛,教育事業多賴私人講學維持,宋初的統治者仍在忙于軍事征討,無暇顧及興學設教,於是私人講學的書院遂得以進一步發展,形成影響極大、特點突出的教育組織。宋呂祖謙在《白鹿洞書院記》中說:“國初斯民,新脫五季鋒鏑之厄,學者尚寡。海內向平,文風日起,儒生往往依山林,即閒曠以講授,大率多至數十百人。嵩陽、嶽麓、睢陽及是洞為尤著,天下所謂四書院者也。”宋初最著名的書院,除公認的白鹿洞、嶽麓、睢陽(應天府)、嵩陽之外,還有茅山、石鼓等。這些書院一般是由私人隱居讀書發展為置田建屋,聚書收徒,從事講學活動;設定地點多在山林僻靜處,後世認為這是受了佛教禪林精舍的影響。

中國古代書院

中國古代書院 中國古代書院

中國古代書院元朝的書院,據稱“幾遍天下”,但受官方控制甚嚴,缺乏論辯爭鳴的氣氛。書院雖多,卻無書院講學的特點,幾乎與官學無大區別,這是書院官學化的開端。延至明初,依然如此。直到正德(1506~1521)、 嘉靖(1522~1566)之際,書院講學論辯之風才又興盛起來。王守仁、湛若水和他們的弟子對明朝書院發展有重要的影響。王守仁講學,“流風所被,傾動朝野,於是搢紳之士,遺佚之老,聯講會,立書院,相望於遠近”。湛若水是著名學者陳獻章(白沙)的學生,他所到之處必建書院講學授徒40多年。這時的書院把學術研究和講學活動更緊密地結合起來,而且不同學派各標其宗旨,各講其主張,往往超出書院講壇的範圍,發展成為規模相當大的地區性的學術活動,形成獨具特色的書院“講會”制度。

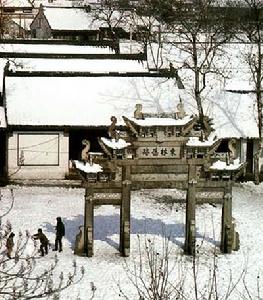

東林書院是明末影響最大、特點最為突出的書院。據《無錫金匱縣誌》載:“東林書院亦名龜山書院,在城東南隅,宋楊文靖(時)講學於此,後即其地為書院”“萬曆三十二年,顧憲成及弟允成始構成之。憲成歿,高攀龍、葉茂才相繼主其事,榜其門曰東林書院”,“當憲成、攀龍講學時,……遠近名賢,同聲相應,天下學者,鹹以東林為歸”。可知東林書院名聲之大。東林書院的重要特點是積極參與當時的政治活動,致力於諷議朝政,裁量人物。為此,它的名聲大振;但它也由此而遭到統治者的禁毀。《明史·顧憲成傳》說: “其講習之餘,往往諷議朝政,裁量人物。朝士慕其風者,多遙相應和,由是東林名大著,而忌者亦多”。明末曾四毀書院:第一次是嘉靖十六年(1537)御史游居敬上疏,指斥湛若水"倡其邪學,廣收無賴,私創書院”。第二次是嘉靖十七年(1538)吏部尚書許贊以“官學不修,別起書院,耗財擾民”為藉口,"申毀天下書院"。第三次是萬曆七年(1579)張居正為了整頓吏治、整頓教育,遂以書院多無實學,且“科斂民財”為理由,封閉全國書院。第四次就是天啟五年(1625)魏忠賢“拆毀天下書院,首及東林”。四毀書院的根本原因都是封建統治者加強思想控制的一項政治措施。

中國古代書院

中國古代書院書院在中國歷史上存在了近千年,唐宋期間以私人創辦、私人講學為主,元明時官方加強了控制,到了清代完全官學化,這是書院發展的總趨勢。書院在其長期的發展過程中,積累了許多寶貴的經驗,是中國古代教育史上的一份珍貴遺產,值得認真加以總結。

第一,書院的組織機構比較精幹,一般只設山長(或稱洞主、主洞)總理其事,規模較大的書院增設副山長、助教、講書等協助山長工作。書院的主持人多數是書院的主講,脫離講學的管理人員很少。

第二,書院是教學機關,同時又是學術研究機構。 書院的主持人或講學者多為當時的著名學者,甚至是某一學派的代表人物。每個書院往往就是某一學派教學和研究的中心或基地。教學活動和學術研究緊密結合、相互促進,相得益彰。

第三,書院允許不同學派共同講學,重視學術的交流和論辯。特別是南宋以後書院盛行“講會”制度,成為書院的重要教學形式,不僅師生共同參加學術爭辯,而且常與地方上的學術活動緊密結合,使書院成為一個地區的教育和學術活動的中心。

第四,書院講學實行“門戶開放”,一個學者可以在幾個書院講學,聽講者也不限於本院生徒,常有慕名師而遠道前來者,書院熱情接待,並提供各種方便。

第五,書院比較重視生徒自學,提倡獨立研討,課程也較靈活,允許各人有所側重,發揮專長。一般都以自修、讀書為主,輔以教師指導,質疑問難。成績考核多重平時表現,不僅視其學業,尤重人品與氣節的修養。

第六,書院內師生關係比較融洽,師生感情相當深厚。主講書院的名師學識淵博,品德過人,並且獻身教席,熱心育人,深受學生愛戴。學生是慕名師而來,能夠虛心求教,立志成人,尊重教師。因此,中國教育史上尊師愛生的優良傳統在書院教學中體現得十分突出。

第七,書院的經費多以自籌為主,有較大的自主權,常常組織師生共同管理或監督各項開支。經費重點用於教學和學術活動,其他雜項費用所占比重甚低。(見彩圖)

中國古代書院

中國古代書院班書閣:《書院興廢考》、《書院主事考》等。

盛朗西:《古代書院制度》。

陳元暉、尹德新、王炳照合編:《中國古代的書院制度》,上海教育出版社,上海,1981。

章柳泉著:《中國書院史話》,教育科學出版社,北京,1982。