排名簡介

“中國兩岸四地大學排名”由上海交通大學高等教育研究院世界一流大學研究中心編制。該中心2003年推出“世界大學學術排名(ARWU)”,在國際上形成了良好的學術聲譽。“中國兩岸四地大學排名”選擇的對象是中國大陸地區、台灣地區、香港特別行政區和澳門特別行政區的高校中以建設世界一流大學和國際知名的高水平研究型大學,且面向兩岸四地招生者。參與排名的136所高校中,大陸92所,台灣34所,香港8所大學,澳門2所大學。排名榜單

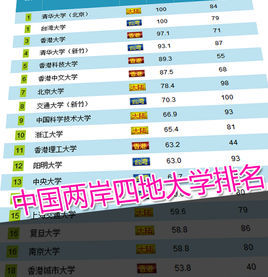

2014年

2014兩岸四地百強大學排名榜單| 排名 | 學校 | 地區 | 總分 |

|---|---|---|---|

| 1 | 清華大學(北京) | 大陸 | 100.0 |

| 2 | 清華大學(新竹) | 台灣 | 94.8 |

| 3 | 台灣大學 | 台灣 | 94.1 |

| 4 | 香港科技大學 | 香港 | 79.8 |

| 5 | 北京大學 | 大陸 | 78.0 |

| 6 | 香港大學 | 香港 | 76.1 |

| 7 | 香港中文大學 | 香港 | 73.4 |

| 8 | 中國科學技術大學 | 大陸 | 68.9 |

| 9 | 交通大學(新竹) | 台灣 | 66.0 |

| 10 | 浙江大學 | 大陸 | 64.2 |

| 11 | 復旦大學 | 大陸 | 62.9 |

| 12 | 上海交通大學 | 大陸 | 61.4 |

| 13 | 香港城市大學 | 香港 | 58.1 |

| 14 | 陽明大學 | 台灣 | 55.0 |

| 15 | 香港理工大學 | 香港 | 54.4 |

| 16 | 成功大學 | 台灣 | 51.9 |

| 17 | 南京大學 | 大陸 | 50.8 |

| 18 | 中央大學 | 台灣 | 50.1 |

| 19 | 華中科技大學 | 大陸 | 45.3 |

| 20 | 北京師範大學 | 大陸 | 45.2 |

| 20 | 台灣科技大學 | 台灣 | 45.2 |

| 22 | 中山大學(廣州) | 大陸 | 44.7 |

| 23 | 中山大學(高雄) | 台灣 | 43.7 |

| 24 | 南開大學 | 大陸 | 43.6 |

| 25 | 中國農業大學 | 大陸 | 43.3 |

| 26 | 武漢大學 | 大陸 | 43.2 |

| 27 | 吉林大學 | 大陸 | 42.1 |

| 28 | 北京航空航天大學 | 大陸 | 42.0 |

| 29 | 西安交通大學 | 大陸 | 40.5 |

| 30 | 長庚大學 | 台灣 | 39.7 |

| 31 | 天津大學 | 大陸 | 39.3 |

| 32 | 四川大學 | 大陸 | 38.7 |

| 33 | 同濟大學 | 大陸 | 38.2 |

| 34 | 東南大學 | 大陸 | 38.1 |

| 34 | 中國人民大學 | 大陸 | 38.1 |

| 36 | 哈爾濱工業大學 | 大陸 | 38.0 |

| 37 | 廈門大學 | 大陸 | 36.2 |

| 38 | 北京理工大學 | 大陸 | 36.1 |

| 39 | 中興大學 | 台灣 | 35.5 |

| 40 | 大連理工大學 | 大陸 | 35.3 |

| 41 | 山東大學 | 大陸 | 35.2 |

| 42 | 香港浸會大學 | 香港 | 33.9 |

| 43 | 華南理工大學 | 大陸 | 33.5 |

| 44 | 華東師範大學 | 大陸 | 32.6 |

| 45 | 中南大學 | 大陸 | 32.1 |

| 46 | 中國醫藥大學 | 台灣 | 31.2 |

| 47 | 中國石油大學(北京) | 大陸 | 30.8 |

| 48 | 中正大學 | 台灣 | 30.7 |

| 49 | 台灣師範大學 | 台灣 | 30.7 |

| 50 | 北京科技大學 | 大陸 | 30.4 |

| 51 | 華東理工大學 | 大陸 | 29.8 |

| 52 | 中國地質大學(北京) | 大陸 | 29.6 |

| 53 | 台北醫學大學 | 台灣 | 29.4 |

| 54 | 澳門大學 | 澳門 | 29.0 |

| 55 | 高雄醫學大學 | 台灣 | 28.1 |

| 55 | 台北科技大學 | 台灣 | 28.1 |

| 57 | 澳門科技大學 | 澳門 | 27.8 |

| 58 | 重慶大學 | 大陸 | 27.5 |

| 59 | 天津醫科大學 | 大陸 | 27.4 |

| 60 | 蘭州大學 | 大陸 | 27.3 |

| 60 | 高雄師範大學 | 台灣 | 27.3 |

| 62 | 北京郵電大學 | 大陸 | 26.9 |

| 62 | 北京交通大學 | 大陸 | 26.9 |

| 64 | 中國海洋大學 | 大陸 | 26.7 |

| 65 | 電子科技大學 | 大陸 | 26.6 |

| 66 | 西北大學 | 大陸 | 26.4 |

| 66 | 雲林科技大學 | 台灣 | 26.4 |

| 68 | 南京農業大學 | 大陸 | 26.2 |

| 68 | 東北師範大學 | 大陸 | 26.2 |

| 70 | 哈爾濱工程大學 | 大陸 | 25.9 |

| 71 | 北京中醫藥大學 | 大陸 | 25.6 |

| 71 | 中原大學 | 台灣 | 25.6 |

| 73 | 東北大學 | 大陸 | 25.5 |

| 73 | 南京理工大學 | 大陸 | 25.5 |

| 75 | 暨南國際大學 | 台灣 | 25.4 |

| 76 | 台灣海洋大學 | 台灣 | 25.3 |

| 77 | 湖南大學 | 大陸 | 25.1 |

| 77 | 政治大學 | 台灣 | 25.1 |

| 77 | 南京航空航天大學 | 大陸 | 25.1 |

| 80 | 彰化師範大學 | 台灣 | 24.8 |

| 81 | 東華大學(上海) | 大陸 | 24.7 |

| 82 | 南京師範大學 | 大陸 | 24.6 |

| 83 | 元智大學 | 台灣 | 24.5 |

| 84 | 上海財經大學 | 大陸 | 24.3 |

| 85 | 上海大學 | 大陸 | 23.9 |

| 85 | 北京化工大學 | 大陸 | 23.9 |

| 87 | 東華大學(花蓮) | 台灣 | 23.5 |

| 88 | 北京工業大學 | 大陸 | 23.4 |

| 88 | 嶺南大學 | 香港 | 23.4 |

| 90 | 中國地質大學(武漢) | 大陸 | 23.1 |

| 90 | 西安電子科技大學 | 大陸 | 23.1 |

| 92 | 中國政法大學 | 大陸 | 23.0 |

| 93 | 蘇州大學 | 大陸 | 22.9 |

| 94 | 雲南大學 | 大陸 | 22.7 |

| 95 | 西北農林科技大學 | 大陸 | 22.3 |

| 96 | 台南大學 | 台灣 | 22.2 |

| 97 | 中山醫學大學 | 台灣 | 22.0 |

| 98 | 暨南大學 | 大陸 | 21.9 |

| 99 | 中央財經大學 | 大陸 | 21.5 |

| 100 | 對外經濟貿易大學 | 大陸 | 21.4 |

2013年

| 學校 | 排名 | 學校 | 排名 |

| 清華大學 | 1 | 中國石油大學(北京) | 51 |

| 台灣大學 | 2 | 中國地質大學(北京) | 51 |

| 清華大學(新竹) | 3 | 華東理工大學 | 53 |

| 香港大學 | 4 | 高雄醫學大學 | 54 |

| 北京大學 | 5 | 台北科技大學 | 55 |

| 香港中文大學 | 6 | 雲林科技大學 | 56 |

| 香港科技大學 | 7 | 中原大學 | 57 |

| 交通大學(新竹) | 8 | 中國海洋大學 | 58 |

| 浙江大學 | 9 | 高雄師範大學 | 59 |

| 中國科學技術大學 | 10 | 重慶大學 | 60 |

| 復旦大學 | 11 | 北京交通大學 | 60 |

| 上海交通大學 | 12 | 澳門大學 | 62 |

| 香港理工大學 | 13 | 天津醫科大學 | 62 |

| 陽明大學 | 14 | 台灣海洋大學 | 64 |

| 香港城市大學 | 15 | 北京郵電大學 | 65 |

| 成功大學 | 16 | 電子科技大學 | 66 |

| 南京大學 | 17 | 東北師範大學 | 67 |

| 中央大學 | 18 | 北京工業大學 | 68 |

| 南開大學 | 19 | 南京航空航天大學 | 68 |

| 北京師範大學 | 20 | 元智大學 | 70 |

| 台灣科技大學 | 21 | 彰化師範大學 | 71 |

| 中山大學(高雄) | 22 | 政治大學 | 72 |

| 華中科技大學 | 23 | 澳門科技大學 | 72 |

| 中國農業大學 | 24 | 南京理工大學 | 74 |

| 北京航空航天大學 | 25 | 北京中醫藥大學 | 75 |

| 中山大學 | 25 | 東北大學 | 76 |

| 吉林大學 | 25 | 南京農業大學 | 77 |

| 武漢大學 | 28 | 哈爾濱工程大學 | 77 |

| 長庚大學 | 29 | 上海財經大學 | 77 |

| 西安交通大學 | 30 | 東華大學(花蓮) | 80 |

| 中國人民大學 | 30 | 暨南大學 | 81 |

| 香港浸會大學 | 32 | 東華大學 | 82 |

| 哈爾濱工業大學 | 33 | 湖南大學 | 82 |

| 東南大學 | 34 | 嶺南大學 | 84 |

| 廈門大學 | 35 | 北京化工大學 | 85 |

| 天津大學 | 36 | 南京師範大學 | 85 |

| 同濟大學 | 36 | 雲南大學 | 87 |

| 中興大學 | 38 | 蘇州大學 | 88 |

| 四川大學 | 39 | 上海大學 | 88 |

| 大連理工大學 | 40 | 中國地質大學 | 90 |

| 北京理工大學 | 41 | 華中師範大學 | 91 |

| 華東師範大學 | 42 | 中國政法大學 | 92 |

| 山東大學 | 43 | 中山醫學大學 | 93 |

| 中南大學 | 44 | 高雄第一科技大學 | 94 |

| 中正大學 | 45 | 西北農林科技大學 | 95 |

| 華南理工大學 | 46 | 北京林業大學 | 96 |

| 台灣師範大學 | 47 | 中央財經大學 | 97 |

| 北京科技大學 | 48 | 對外經濟貿易大學 | 98 |

| 中國醫藥大學 | 49 | 上海外國語大學 | 99 |

| 台北醫學大學 | 50 | 淡江大學 | 100 |

2012年

| 名次 | 學校名稱 | 地區 | 總分 |

|---|---|---|---|

| 1 | 清華大學(北京) | 大陸 | 100 |

| 1 | 台灣大學 | 台灣 | 100 |

| 3 | 香港大學 | 香港 | 97.1 |

| 4 | 清華大學(新竹) | 台灣 | 93.1 |

| 5 | 香港科技大學 | 香港 | 89.3 |

| 6 | 香港中文大學 | 香港 | 87.5 |

| 7 | 北京大學 | 大陸 | 78.4 |

| 8 | 交通大學(新竹) | 台灣 | 70.3 |

| 9 | 中國科學技術大學 | 大陸 | 66.9 |

| 10 | 浙江大學 | 大陸 | 65.4 |

| 11 | 香港理工大學 | 香港 | 63.2 |

| 12 | 陽明大學 | 台灣 | 63 |

| 13 | 中央大學 | 台灣 | 61.7 |

| 14 | 成功大學 | 台灣 | 60 |

| 15 | 上海交通大學 | 大陸 | 59.6 |

| 16 | 復旦大學 | 大陸 | 58.8 |

| 16 | 南京大學 | 大陸 | 58.8 |

| 18 | 香港城市大學 | 香港 | 53.8 |

| 19 | 台灣科技大學 | 台灣 | 49 |

| 20 | 南開大學 | 大陸 | 48.7 |

| 21 | 哈爾濱工業大學 | 大陸 | 47.8 |

| 22 | 華中科技大學 | 大陸 | 47 |

| 23 | 中山大學(高雄) | 台灣 | 46 |

| 24 | 中國農業大學 | 大陸 | 44.7 |

| 25 | 武漢大學 | 大陸 | 44 |

| 26 | 吉林大學 | 大陸 | 43.6 |

| 27 | 北京師範大學 | 大陸 | 43.3 |

| 28 | 長庚大學 | 台灣 | 43 |

| 29 | 北京航空航天大學 | 大陸 | 42.7 |

| 30 | 中山大學(廣州) | 大陸 | 41.7 |

| 31 | 中國人民大學 | 大陸 | 40.6 |

| 32 | 中興大學 | 台灣 | 40.3 |

| 33 | 天津大學 | 大陸 | 38.4 |

| 34 | 北京理工大學 | 大陸 | 38.3 |

| 35 | 廈門大學 | 大陸 | 38.1 |

| 36 | 東南大學 | 大陸 | 38 |

| 37 | 同濟大學 | 大陸 | 37.2 |

| 38 | 大連理工大學 | 大陸 | 36.9 |

| 39 | 香港浸會大學 | 香港 | 36.5 |

| 40 | 西安交通大學 | 大陸 | 35.7 |

| 41 | 四川大學 | 大陸 | 35.4 |

| 42 | 中正大學 | 台灣 | 34.7 |

| 43 | 華東師範大學 | 大陸 | 34.5 |

| 44 | 山東大學 | 大陸 | 32.8 |

| 45 | 中南大學 | 大陸 | 32.3 |

| 46 | 台灣師範大學 | 台灣 | 31.7 |

| 47 | 華南理工大學 | 大陸 | 31.6 |

| 48 | 北京科技大學 | 大陸 | 31.3 |

| 49 | 台北醫學大學 | 台灣 | 29.7 |

| 50 | 中國地質大學(北京) | 大陸 | 29.6 |

| 51 | 雲林科技大學 | 台灣 | 29.4 |

| 52 | 中原大學 | 台灣 | 28.8 |

| 53 | 高雄師範大學 | 台灣 | 28.7 |

| 54 | 政治大學 | 台灣 | 28.6 |

| 55 | 台灣海洋大學 | 台灣 | 28.3 |

| 56 | 電子科技大學 | 大陸 | 27.6 |

| 56 | 元智大學 | 台灣 | 27.6 |

| 58 | 彰化師範大學 | 台灣 | 27.4 |

| 59 | 中國海洋大學 | 大陸 | 27.1 |

| 59 | 北京交通大學 | 大陸 | 27.1 |

| 59 | 東北大學 | 大陸 | 27.1 |

| 62 | 華東理工大學 | 大陸 | 26.8 |

| 63 | 南京師範大學 | 大陸 | 26.7 |

| 64 | 北京郵電大學 | 大陸 | 26.2 |

| 65 | 重慶大學 | 大陸 | 26.1 |

| 66 | 東北師範大學 | 大陸 | 25.8 |

| 67 | 天津醫科大學 | 大陸 | 25.6 |

| 68 | 南京航空航天大學 | 大陸 | 25.5 |

| 69 | 南京農業大學 | 大陸 | 25.2 |

| 70 | 湖南大學 | 大陸 | 25.1 |

| 71 | 北京中醫藥大學 | 大陸 | 24.9 |

| 72 | 澳門大學 | 澳門 | 24.8 |

| 73 | 哈爾濱工程大學 | 大陸 | 24.6 |

| 73 | 蘇州大學 | 大陸 | 24.6 |

| 75 | 上海財經大學 | 大陸 | 24.4 |

| 76 | 雲南大學 | 大陸 | 24.1 |

| 77 | 華中師範大學 | 大陸 | 24 |

| 78 | 南京理工大學 | 大陸 | 23.2 |

| 79 | 嶺南大學 | 香港 | 23 |

| 79 | 中山醫學大學 | 台灣 | 23 |

| 79 | 北京化工大學 | 大陸 | 23 |

| 82 | 澳門科技大學 | 澳門 | 22.8 |

| 82 | 中國政法大學 | 大陸 | 22.8 |

| 84 | 中國地質大學(武漢) | 大陸 | 22.4 |

| 85 | 中央財經大學 | 大陸 | 22.2 |

| 86 | 上海大學 | 大陸 | 21.7 |

| 87 | 淡江大學 | 台灣 | 21.5 |

| 88 | 河海大學 | 大陸 | 21.3 |

| 89 | 東華大學 | 大陸 | 21.1 |

| 90 | 北京林業大學 | 大陸 | 21 |

| 91 | 上海外國語大學 | 大陸 | 20.9 |

| 92 | 逢甲大學 | 台灣 | 20.5 |

| 93 | 北京工業大學 | 大陸 | 20.4 |

| 94 | 中國藥科大學 | 大陸 | 20.2 |

| 95 | 對外經濟貿易大學 | 大陸 | 20.1 |

| 95 | 武漢理工大學 | 大陸 | 20.1 |

| 97 | 北京外國語大學 | 大陸 | 20 |

| 98 | 中國傳媒大學 | 大陸 | 19.7 |

| 98 | 輔仁大學 | 台灣 | 19.7 |

| 99 | 暨南大學 | 大陸 | 19 |

| 100 | 陝西師範大學 | 大陸 | 19 |

開展排名的意義

兩岸四地高等教育的交流互通進入了嶄新階段。大陸高校自新中國成立後就開始面向台港澳地區招生,並在改革開放以後不斷擴大招生規模、調整招生政策,吸引台港澳學生來大陸接受高等教育;香港和澳門的大學在兩地回歸祖國以後也開始有計畫地招收大陸學生。而台灣方面一直不承認大陸高校的學歷,

兩岸四地大學排名首發新聞媒體發布會

兩岸四地大學排名首發新聞媒體發布會兩岸四地高水平大學開始在國際上嶄露頭角。世界一流大學和高水平研究型大學是一個地區的教育實力和科技水平的重要標誌,也是一個地區經濟社會持續發展和文化影響力的關鍵因素。基於對世界一流大學在地區發展中的戰略性地位的認識,自上世紀末期以來,兩岸四地不約而同地開始了世界一流大學的重點建設。例如,大陸地區分別在1995年和1999年啟動實施了“211工程”和“985工程”(延伸閱讀),台灣地區自2005年開始實施“邁向頂尖大學計畫”(延伸閱讀),香港特別行政區大學教育資助委員會自1999年開始實施“卓越學科領域計畫”(延伸閱讀)等,這些重點建設有力地支持了兩岸四地高水平大學的發展,極大地提升了他們的整體實力和國際競爭力,近年來兩岸四地大學在世界大學體系中的位置不斷提前。在兩岸四地高等教育相互認可、相互招生進入嶄新階段之際,在兩岸四地的世界一流大學和高水平研究型大學建設成效初顯之時,對兩岸四地的研究型大學按照統一的質量和表現指標進行比較,可以了解他們的相對位置和比較優勢。這有助於學生挑選更符合自己期望、更適合自己的大學,有助於大學對自身進行科學定位和設計發展路徑,有助於教育管理和資助部門制定有關政策和實施改革計畫,最終推動兩岸四地高等教育國際競爭力的共同提升。

排名的對象

2014年兩岸四地大學排名的對象是中國大陸地區、台灣地區、香港特別行政區和澳門特別行政區的高校中以建設世界一流大學和國際知名的高水平研究型大學為目標,並且面向兩岸四地招生的大學。具體來說,在大陸地區,以“211工程”建設的112所大學為基礎,從中篩選出面向台港澳招生的92所大學;在台灣地區,以台灣高等學校分類中的最高級別“博士型大學”為基礎,從中篩選出面向大陸招生的34所大學;在香港特別行政區和澳門行政區,以能否授予博士學位為標準,篩選出其中面向大陸招生的8所香港大學和2所澳門大學。參加排名的兩岸四地大學共有120所,但最終公布的是處於前100名的大學。此外,對於大陸地區“211工程”大學和台灣地區“博士型大學”中的尚未開始跨地區招生的大學,也計算了他們的名次。延伸閱讀“排名方法之大學選擇”

排名的指標體系

由於歷史的原因,兩岸四地的高等教育體制差異較大,因此,排名只能選擇那些共同適用於兩岸四地高校實際情況的指標。根據該中心從事國際性大學比較與排名的經驗和對國內外主流大學排名所採用的指標的研究和分析,和在世界大學學術排名所採用的指標體系的基礎上,又增加了若干個同時適用於兩岸四地教育狀況的指標,形成了包括人才培養、科學研究、師資質量、學校資源4大類共13項指標的排名指標體系。在指標權重的安排上,該中心遵循了《高等教育機構排名的柏林原則》中要求優先考慮產出指標的原則,對於7項產出指標各分配10%的權重,對於另外6項投入和過程指標各分配5%的權重。延伸閱讀“排名方法之排名指標體系”

排名的數據來源

兩岸四地大學排名的數據主要來自三個渠道。

第一個渠道是國際性的資料庫,比如諾貝爾基金會的網站,科學引文索引(SCI)和社會科學引文索引(SSCI)資料庫,德溫特(Derwent)專利創新索引資料庫等。

第二個渠道是官方發布的統計數據。大陸地區、台灣地區和澳門地區大學的教師、學生、經費等數據主要來自當地教育主管部門發布的高校統計資料。

第三個渠道是由該中心獨立開展的世界研究型大學調查(GlobalResearchUniversityProfiles),由於香港地區可用的高等教育統計數據較少,所以該地區大學的教師、學生和經費等數據主要來自其調查。

延伸閱讀“排名方法之排名數據來源”

兩岸四地大學排名特點

兩岸四地大學排名是第一個真正意義上的中國大學排名。以往儘管在大陸地區、台灣地區、香港特別行政區出現過十餘個“中國”大學排名,但是這些排名的對象一般都僅限於本地區的大學。兩岸四地大學排名是第一個以整個大中國地區的大學為對象,在統一的標準下進行的排名。

除了提供各個學校的總得分以外,排名還提供了學校在每個原始指標上的得分,從而允許他人檢驗核實每所大學在各個具體指標上的表現和位置情況。而此前的國內大學排名都只是給出學校的總得分或者若干個原始指標加權後的類別得分(如人才培養得分、科學研究得分),很少公布各大學在單項指標上的得分和名次,使得外界無法對排名結果進行檢驗和重複。

排名結果分析

排名結果顯示,清華大學(北京)和台灣大學並列第一,香港大學位居第三,第四到第十名依次是:清華大學,(新竹)、香港科技大學、香港中文大學、北京大學、交通大學(新竹)、中國科學技術大學、浙江大學。前十名大學中大陸的有4所,台灣和香港各有3所。大陸、台灣、香港高水平大學呈現出齊頭並進、各具特色的發展局面。澳門特別行政區排名最高的是澳門大學,排在第72名。

香港和澳門高校留學生比例很高

由於歷史的原因,香港和澳門高校的國際化程度很高,教師背景多樣化,主要採用英語授課,因此吸引了包括大陸和台灣學生在內的來自世界各地的學生。排名中留學生比例最高的前八所大學全部是港澳大學,其中6所大學的留學生比例超過20%。

三所大學培養過諾貝爾獎得主

1957年諾貝爾物理學獎獲得者楊振寧1944年畢業於清華大學(西南聯大清華研究院),1986年諾貝爾化學獎獲得者李遠哲曾經在台灣大學取得學士學位(1959)、在清華大學(新竹)取得碩士學位(1961)。另外,諾貝爾物理學獎獲得者李政道曾經就讀浙江大學和西南聯大、菲爾茲數學獎獲得者丘成桐曾經就讀香港中文大學(崇基學院),但他們都在畢業前獲得機會赴美國求學,沒有取得國內大學的學位。

香港中文大學是兩岸四地唯一一個有教師獲得諾貝爾獎的大學

迄今為止,所有的諾貝爾獎和菲爾茲獎得主中,獲獎時單位是兩岸四地大學的只有香港中文大學前校長高錕,他因為“在纖維中傳送光以達成光學通訊的開拓成就”獲得了2009年的諾貝爾物理學獎。香港中文大學也因此成為兩岸四地大學中唯一一個有教師在本校獲得諾貝爾獎的大學。

大陸高校欠缺有影響力的國際學術大師

論文被引次數是國際上公認的反映學術研究影響力的主要指標。湯森路透公司開發的“高被引科學家”資料庫統計公布了近三十年來在21個學科內全世界論文被引次數最高的科研人員,每個學科250-300人,總計6000餘人。香港科技大學、台灣大學、香港大學、香港理工大學、香港中文大學、香港城市大學、成功大學等港台高校都有多名高校被引科學家,而大陸僅有中國科學技術大學等個別學校有1名。

大陸高校教師隊伍整體質量有待提高

大陸和台灣地區自上世紀末期不約而同地開始擴大研究生招生規模,大力發展研究生教育。兩岸四地大學中研究生比例最高的前20所學校全部是大陸和台灣的大學,其中交通大學(新竹)、北京大學等7所大學的研究生占全校學生比例已超過50%。從博士授予學位數來看,排名前十的全部是大陸學校,其中多所大學每年授予的博士學位在1000個以上。

科學研究:大陸高校整體實力雄厚,港台高校師均表現領先

從近五年在Nature和Science兩本國際頂尖刊物上發表的論文數來看,前三名分別是清華大學(北京)、北京大學和中國科學技術大學,全部是大陸高校,前十名(12所)中大陸大學有8所;但是,師均發表Nature和Science論文最多的是台灣的清華大學(新竹),前十名中大陸高校只有3所。

年度發表SCIE和SSCI論文最多的是大陸的浙江大學,前十名中大陸高校有9所;但是師均發表SCIE和SSCI論文的前十名大學中,大陸高校只有1所,其它9所全部是港台高校。

清華大學(北京)的國際專利數量位居兩岸四地大學之首,但是師均數僅位列第八位。除清華大學(北京)外,沒有其它大陸高校能夠進入國際專利總量和師均數的前十名。

從年度科研經費來看,清華大學(北京)以近25億人民幣的數額位列第一,前十名中大陸高校有6所;師均科研經費最高的是香港大學,接近200萬人民幣,前十名中大陸大學只有2所。

香港高校辦學經費最為充裕

香港特別行政區經濟發達,大學的辦學經費也最為充裕。辦學總經費和生均經費排名第一的都是香港大學,生均經費排名前十名的大學中香港的大學有7所,總經費排名前十的大學中香港的大學有4所。大陸地區的清華大學(北京)和台灣地區的台灣大學的辦學總經費和生均辦學經費排名也比較靠前。

媒體評論

一、清華、台大、港大居前三位,大陸大學授博士學位數量多

上海交大高等教育研究院院長劉念才教授表示,隨著台灣地區作出有條件地開放大陸學生赴台求學、承認部分大陸高校學歷的決定,2011年9月首批大陸學生即將赴台就讀,大陸與台灣、香港、澳門之間高校大門將越來越多向彼此敞開,兩岸四地高等教育的交流互通已進入新階段,開展兩岸四地大學排名有助於學生挑選更適合自己的大學,也有利於大學間的相互交流與借鑑。

清華大學

清華大學在公布的前100名大學中,北京清華大學和台灣大學並列第一,香港大學位居第三。第四到第十名依次是:清華大學(新竹)、香港科技大學、香港中文大學、北京大學、交通大學(新竹)、中國科學技術大學、浙江大學。前十名大學中大陸的有4所,台灣和香港各有3所。澳門特別行政區排名最高的是澳門大學,排在第72名。

兩岸四地大學中,研究生比例最高的前20所學校全部是大陸和台灣的大學,其中交通大學(新竹)、北京大學等7所大學的研究生占全校學生比例已超過50%。博士授予學位數量排名前十的,全部是大陸學校,其中多所大學每年授予的博士學位在1000個以上。留學生比例最高的前八所大學全部是港澳大學,其中6所大學的留學生比例超過20%。

二、大陸高校欠缺有影響力的國際學術大師

值得注意的是,這一排名設定了校友和教師獲得諾貝爾獎和數學菲爾茲獎數量的指標。四地有三所大學培養過諾獎得主:1957年諾貝爾物理學獎獲得者楊振寧1944年畢業於清華大學(西南聯大清華研究院),1986年諾貝爾化學獎獲得者李遠哲曾在台灣大學取得學士學位(1959)、在清華大學(新竹)取得碩士學位(1961)。李政道和丘成桐因沒有取得過國內大學學位而不計。香港中文大學是兩岸四地大學中唯一一個有教師在本校獲得諾貝爾獎或菲爾茲獎的大學,其前校長高錕獲2009年諾貝爾物理學獎。

台灣大學圖書館

台灣大學圖書館論文被引次數是國際上公認的反映學術研究影響力的主要指標。在湯森路透公司“高被引科學家”資料庫統計公布的近三十年來在21個學科內全世界論文被引次數最高的6000餘名科研人員中,香港科技大學、台灣大學、香港大學等港台高校都有多名高被引科學家,而大陸僅有中國科學技術大學等個別學校有1名。

雖然大陸絕大多數大學已要求新聘教師具有博士學位,但大陸高校教師隊伍整體質量顯然尚有待提高。排名榜中。有博士學位的教師比例占教師總數90%以上的10所大學,全部是港台大學,其他進入排名的港台大學的博士學位教師比例大多在80%以上,而大陸地區只有北京師範大學一所學校博士教師比例超過80%。

三、科研能力:港台高校師均表現領先

按近五年在《自然》和《科學》兩本國際頂尖刊物上發表的論文數看,前三名分別是清華大學(北京)、北京大學和中國科學技術大學,全部是大陸高校,前十名(12所)中大陸大學有8所;但是,師均發表論文最多的是台灣的清華大學(新竹),前十名中大陸高校只有3所。

年度發表SCIE和SSCI論文最多的是浙江大學,前十名中大陸高校有9所;但是師均發表此類論文的前十名大學中,大陸高校只有1所,其它9所全部是港台高校。

清華大學(北京)的國際專利數量位居兩岸四地大學之首,但是師均數僅位列第八位。除清華大學(北京)外,沒有其它大陸高校能夠進入國際專利總量和師均數的前十名。清華大學(北京)以近40億人民幣的數額位列“年度科研經費”第一,前十名中大陸高校有8所;但師均科研經費中最高的是香港大學,前十名中大陸大學只有3所。

“辦學經費”總量前十名中有8所高校來自大陸,較去年排名增加2所,清華大學(北京)以82億人民幣的數額雄踞榜首,浙江大學、華中科技大學、吉林大學、中山大學(廣州)、武漢大學等進入指標前十的高校的“辦學經費”也均有較大幅度增長;台灣地區辦學經費總量最高的是台灣大學,但今年名次下降至第12名;香港高校在生均“辦學經費”方面延續往屆優勢,囊括該指標前五名,大陸地區有3所大學進入前十名,澳門和台灣地區生均經費最高的澳門大學和陽明大學分別位於第13名和第15名。