概述

在西歐中世紀大部分時間裡,攻城作戰是占支配地位的軍事行動,故此在論及非火藥式軍用裝置的發展時說中世紀時

中世紀攻城武器

中世紀攻城武器集中關注於攻城作戰的技術方面,將會反映出軍事築城學的變化,反之,軍事建築學也會反映出攻城技術的變化,由此,歐洲就有了那些莊嚴華貴的城堡和築壘城池,時至今日,它們還吸引著世界各地的遊客。但是中世紀軍隊面對這些雄偉的堡塞城池時所建造的非凡器械卻幾乎了無殘跡。只有一些難以理解的紙上描寫和技術論文,以及眾多通常都是過分簡化的圖解保存至今。

大多數的中世紀堡寨都是由羅馬帝國晚期的城牆或是晚近時代修建的土木結構組成。而後者非常有效,完全可以應付的了當時的攻城器械。儘管如此,由於這類器械的威力,精度和可靠性日益增強,普遍的發展則是從土木結構轉變成磚石結構的防禦工事。在所謂的“十二世紀復興”中出現的令人驚嘆的大教堂,雄偉的城堡和農業上的大擴張都見證了攻城器械在數量、大小以及複雜程度上的變化—因為這種變化所依靠的基本技術,與前者是大體相同的。義大利在眾多方面都是領路者,部分原因在於義大利與伊斯蘭世界和拜占庭占領的東地中海先進文明有緊密的貿易聯繫,部分的原因則在於做一個軍事工程師所需要的技術與當一個造船工程師或者船長所需的非常相似。這些技術很快就流傳到了遙遠的地方,不過也會出現挫折,例如在1174年當一直蘇格蘭軍隊試圖使用投石機(Mangonel)對付瓦克堡(castle of Wark,位於特威德河畔)的城牆時,只是將石彈筆直的拋上天,墜落下來砸死了好幾個士兵。13世紀的德意志,波羅的海十字軍由於擁有圍城的專業技術,面對其異教徒敵手時擁有著巨大的優勢,但是軍事工程師的重要作用卻未能使他們在歐洲的貴族精英中免受嫌惡。這種態度在13世紀早期的某位法國詩人(他的名字叫吉約·德·普羅旺斯)的身上集中地反映出來,他抱怨說,“亞歷山大大帝曾用過坑道工兵嗎?亞瑟王曾用過攻城機嗎?”

但另一方面,統治者們大多都認識到了他們的用處,擁有這種複雜的武器系統的也只有那些手握重權的人。政府之所

中世紀攻城武器

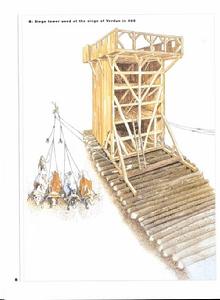

中世紀攻城武器中世紀時,運送攻城器械體積巨大的部件始終是個大問題。在早期中世紀的加洛林時代,使用挽畜(使用重型大車的情況很罕見)馱載攻城戰所需的物資,但是在南義大利這樣的崎嶇地帶,陸路運送這類物件極度困難。而另一方面,大多數的攻城器械易於拆卸,假如運輸手段合適,轉移也很方便。例如,1221年曾使用12輛大車花了19天時間將軍用器械從倫敦運往拜杉姆(Bytham)之圍的前線(在今林肯郡)。其日均10英里的速度是很令人佩服的。

在英王亨利三世1224年貝德福德之圍的記載中極好地對協調,組裝攻城武器的管理成效做了描寫 。即使在貝德福德城堡已經投降之後,國王的書記員還是有事可做,記錄下列的開支“用於投石機運送及前述的投石機繩索,計15鎊10便士”,當年8月19日,投降之後不久,“大王書致貝德福德郡郡守,命令你將吾人離開貝德福德城堡時留下的各種投石機和攻城塔解體,運往北安普頓,轉交予北安普頓郡郡守…”

一般而言,從海路或河道運送攻城機械會比較容易,但又是並不見得會更快。1333年,英軍包圍貝里克(Berwick)城時,由三條船隻,分別名叫格雷斯迪約、猶訥特和尼科拉(Gracedieu[天主之恩寵], Jonete and Nicholas),將重型投石機從赫爾城運往貝里克,同船還運送了691枚精心打磨的圓形石彈作為投石機的彈藥 。

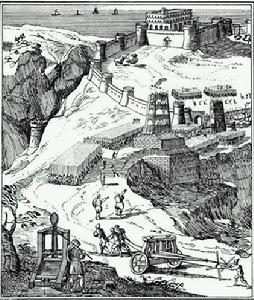

中世紀的投石機,其使用較之一般所想的遠為複雜,投石機投入作戰的序列基本上是按照拜占庭或伊斯蘭教文獻中的描述。圍城作戰,或者是以突襲占領,掩襲毫無準備的守城部隊,或者就成了封鎖戰。此時,就需組裝或建造攻城器械,小型攻城機械先投入進攻,此時,大型攻城機械尚在建造之中。而守城者則通常是力圖使用縱火摧毀這些機械。由於攻城機械都是用木頭製成,一般都設在靠近敵方防禦工事之處,面對火攻之時,攻城機械顯得非常易受攻擊。而即使是最強大的投石機,其短短的射程也使其一樣的成為易受攻擊的目標。

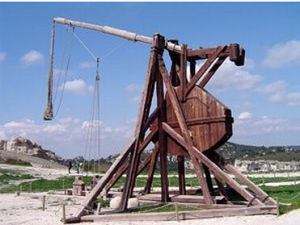

基於槓桿-擲彈帶原理的投石機械直到火藥武器廣為傳布採用之前一直在穩步的增加其複雜性。火藥武器大行其道之前,投石機與城堡修建之間的軍備競賽一直處於平衡狀態。然而儘管早期的人力托拽槓桿-擲彈帶式投石機基本上是一種殺傷性武器,主要用於清除城頭的守衛或是破壞城牆上較為脆弱的雉堞,但13、14世紀較重型的配重式拋石機則除了最為堅固的堡壘之外,可以摧毀一切城垣。

儘管如此,挖隧道仍是摧跨城垣或塔樓最常用的方式。而投射類武器還有一種重要的心理效果,可以將巨石投入堡壘之內將房屋擊得粉碎,還能投擲穢物、死獸,敵方死者頭顱,以及囚徒的屍體來驚嚇城內人民。

背景介紹

人們現在還是經常想當然的認為西羅馬帝國的土崩瓦解也就意味著古典時代的技術知識對“黑暗時代”攻城作戰所

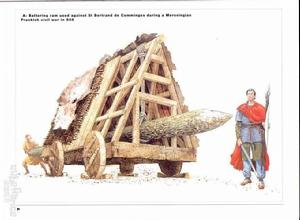

撞城錘

撞城錘晚期羅馬軍事技術包括種類眾多的石發矢的機械,這些機械都基於扭力原理來貯藏能量,同時他們也知道用弩發射箭矢。但是所有這些機械主要都是設計用於以低伸彈道發射矢石的,一般的用途是作為殺傷武器,而不是用來破壞敵方的城牆。當然用來投射縱火物對付敵方的木質攻城機械,這類武器也是很有效的。具有諷刺意味的是,羅馬人通過fustibale,也即桿式擲彈器,可能對以槓桿-擲彈帶原理來拋擲較大物體有了基本的概念,但是從未將其發展成一種更大型的攻城器械。

晚期羅馬帝國後期的軍事技術論文,比如維吉提烏斯的《軍事科學摘要》,以及作者佚名的De rebus Bellicis (On Matters of Warfare,約寫於4世紀晚期)仍然被轉抄和誦讀,只不過這些文章的影響尚不十分清楚。晚期羅馬軍用機械中保存到中世紀早期後又得以延續的就是onager[野驢,轉義成了投石機的綽號]。這是一種上古雙臂式投石機的4世紀簡化版單臂式投石機,正如那些早期裝置一樣,野驢投石機和被假定是它小表弟的蠍子弩都是靠動物腱索或馬鬃繩的扭轉來儲存扭力能。野驢投石機與較早期的雙臂扭力式機械相比,唯一的嚴重缺陷在於改變其射擊線較困難。

晚期羅馬帝國軍事技術的另一項進展在於儲能手段出現了從扭力向張力轉變的趨勢。換句話說,放棄了扭轉纖維繩束轉而使用有彈性的弓。到紀元4至5世紀,在晚期帝國的前線堡壘防禦中使用的是基於弩(Crossbow)原理的武器。其中某些大號的可以安裝在支架上,其餘的則要使用絞車或別的機理來上弦。甚至有人提出說很少被人提到的晚期羅馬帝國“霹靂”弩砲就是一種裝備了鋼質弩臂的十字弩。羅馬人的確擁有製造這種非凡武器的技術,不過由於大環境上他們的帝國正在崩潰,這使得“霹靂”弩砲顯得極為稀少。

羅馬人的軍事技術在西部帝國滅亡之後得以倖存,對此幾乎是沒有什麼疑問的。羅馬-拉丁文化受日耳曼征服的影響較小的地區很多情況下也正是紀元6至7世紀時複雜的攻城技術再次出現的地區,這就暗示出這種技術從來就未被遺忘過。這種倖存並不是都集中在環地中海的前帝國心臟地帶,有證據指出在西部的凱爾特人地區和不列顛北部也有某種技術保存。可能6世紀的威爾斯詩人塔里艾辛的詩篇“Uthyr Pendragon的哀歌”中可能不全是詩意的誇張:“我攻破了一百座城堡……”?![Uthyr Pendragon,尤瑟大王,在亞瑟王傳奇中是亞瑟王的父親,Pendragon本意是指古代布立吞人的軍事首領,後又成為一系布立吞王侯的稱號,傳說中亞瑟一系的王都有Pendragon的王號]

而在歐洲大陸上,晚期羅馬帝國在日耳曼西南部的邊境線防守倚靠的經常都是歸化的日耳曼移民,而6世紀統治義大利的日耳曼哥特人首領很顯然採用了晚期羅馬帝國的攻城技術。那種認為此類裝置只能由前羅馬士兵或其直系子孫所操作和維護的看法,其實是在暗示那些日耳曼“蠻人”不願意或是無法學習知識。同一時期在法國的許多地方,都有有力證據表明當地徵發的民兵在軍事行動中仍保持了重要的角色,而他們在攻城戰中仍舊精通技術。而且,在法國南部的攻城戰較之北部更為複雜,組織和裝備的較好,這一事實也支持“晚期羅馬帝國的攻城技術在羅馬化較深的地區保存的更多”這一論點。

更為先進的攻城技術傳往中世紀早期西歐的另一渠道當然是通過拜占庭帝國。法國國王禿頭查理(A.D.843-877在位)在維京人圍攻昂熱城(Angers,在今羅亞爾河大區的安茹省)的873年可能僱請了拜占庭工程師製造“新式機器”,這些機器更有可能是新式的槓桿-擲彈帶式投射器,而不象是重新引進當時已經過時的羅馬式扭力發射裝置。槓桿-擲彈帶式投石機看起來應該在10世紀已經傳到了法國。其來源,若不是拜占庭帝國,就是伊斯蘭教的西班牙或者是來自亞洲,當時定居中歐的阿瓦爾人。類似的,10世紀時幫助義大利國王阿爾勒的休(Hugh of Arles,屬於加洛林家族後裔,曾任阿爾的攝政,924年被選為義大利國王,死於947年)進攻法拉科西內圖姆(Fraxinetum,地在法國普羅旺斯的聖特魯佩斯St. Tropez海灣,此地在889年被一群安達路西亞的穆斯林海盜占領,為禍北義大利,阻塞意法之間的阿爾卑斯山口交通。穆斯林稱此地為Fraxinet,他們直至975年才為南法領主的聯合武裝逐出。)城阿拉伯-伊斯蘭教守軍的那些拜占庭戰艦所攜帶的,是另一種新型攻城武器-希臘火,這可是羅馬人從未知曉的武器。

重要性與晚期羅馬攻城技術得以保存相當的就是中世紀早期伊斯蘭教世界的影響。這不僅僅因為伊斯蘭文明是到當時為止最為專注於技術的文明,更是因為伊斯蘭文明商業聯繫廣泛,使其成為軍事觀念傳播的重要通道。這些軍事觀念不僅包括伊斯蘭軍隊自己開發的技術,還包括印度甚至中國的軍事技術。由於穆斯林戰士不僅與西歐的基督徒戰士當面交鋒,有時也會和他們並肩作戰,這種情況下他們在攻城戰方面的專業知識就使其顯得極為珍貴,這些穆斯林士兵可能對新思想的轉播起了幫助作用。

12世紀之後的歐洲對於機械技術的態度日漸開明,這在總體上反映出歐洲與阿拉伯-伊斯蘭教世界通過西班牙,西西里,十字軍東征和貿易接觸而產生的影響。這點對於歐洲在採用技術來提高工業、農業、建築以及攻城戰的水平等方面產生了深刻的影響。確實,自12世紀以後,西歐人就生活在一個“專注於機械學的世界”里,吸收新技術即使較之於希臘-羅馬古代世界也更為容易。到12世紀中期,在北義大利和十字軍國家、敘利亞以及埃及所使用的攻城機械之間具有了鮮明的相似性。12世紀晚期至13世紀在法國,英格蘭以及各地效仿參考突厥人的投石機毫無疑問地說明了有不少這類設備是改造自穆斯林世界的。當[記載說]1216年一位幫助法國人防守波卡羅堡(Castle Beaucaire,在今朗格多克—魯西永大區的)的工程師拿了一個罐子,裝上alquitran後用來摧毀進攻者的移動護棚時,這就成為無可否認的觀念交流的證據:因為alquitran這個詞來自阿拉伯語的al-qidr,意思是“大型燃燒-榴彈”。伊斯蘭攻城技術和作戰機械的影響在西班牙和葡萄牙體現的更為明顯,在那裡軍事術語直到13世紀晚期至14世紀仍然深受阿拉伯語的影響。